リアリティとは、どのように物を見るかという中にある

パブロ・ピカソ

ファズLLCの考えるイノベーションやUX(ユーザー体験)を

紐どくプロセスや思考法を様々な角度から解説します。

記事カテゴリー

-

意思決定を導く「社内向け提案資料」の基本の構成ガイド編

昨今では、新規事業の開発やワークスタイル改善などで部署横断で多様な人材を集め… -

競合プレゼンやコンペで選ばれる提案書の科学|コンペ提案の勝利の方程式 Pt.2

ビジネスの提案書・企画書は、単なるアイデアや商品・サービスの紹介資料ではありま… -

ブレインストーミングのやり方完全ガイド:基本ルールから5つの実践テクニック

よくあるアイデア会議の光景 「何かいいアイデアない?」という問いかけに、会議室… -

アート思考でビジネスに独創的な発想を創出するために

そもそも「アート思考」とは、アーティストが作品を生み出す独創的な着想や思考プ… -

【完全版】プレゼンテーション基本と実践講座|デリバリースキルを高める効果的な手法 コンペ提案シリーズPt.3

プレゼンテーション(=プレゼン)は、環境や状況に応じて言語情報だけでなく、非言語… -

デザイン思考やビジネスで誤解されがちな「共感」の本質と役割

デザイン思考では、実施プロセスの最初にユーザーに対する「Empathy(共感)」から… -

問いの力が創造性を深める!アート思考・デザイン思考の実践法

適切な問いを立てる「問いのデザイン」は、アート思考やデザイン思考を通して期待を裏切らない斬新なアイデアの創出に繋がります。筋の良い「問いの立て方」の技術を思索していきます。 -

ビジネスでアイデアを生み出すための「発想の5段階フェーズ」構造

発想エンジンの回転力を維持する為には、エネルギーとなる好奇心や情熱、そして着火装置である経験や知見が重要。 -

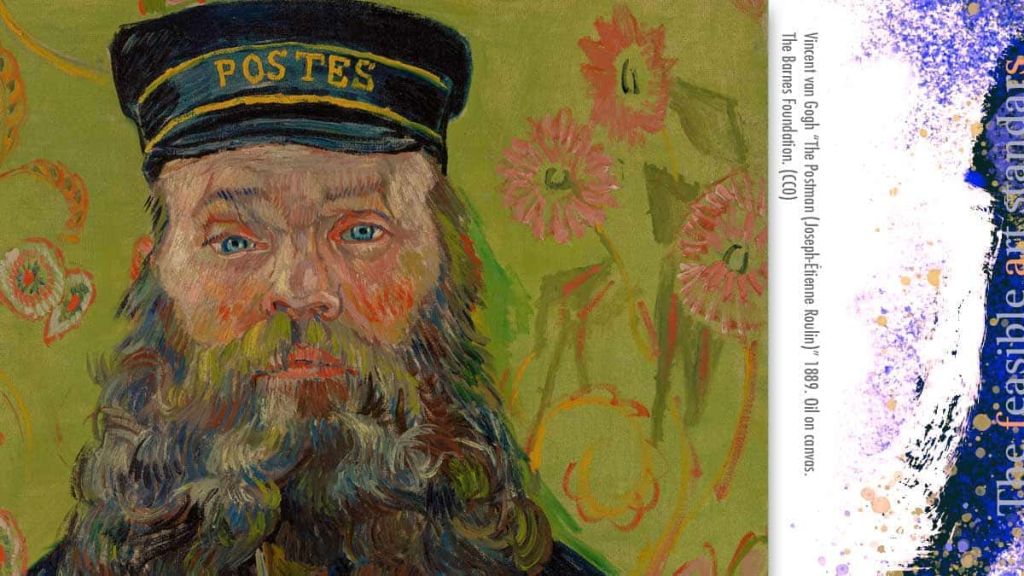

ビジネスで差をつける観察力で洞察を導く「思考の第一矢」

あなたは今この瞬間、何を認識していますか。スクリーンに映る文字、周囲の音、肌… -

“デザインのセンス”は不要! ノンデザイナーがビジネスで活かす色彩戦略

「この色、なんとなく良い感じじゃない?」そんな曖昧な基準で色彩やデザインを選…

-

ビジネスで説得力ある対話術で“納得を生む”−話し方の科学と実践

説得力ある話し方には、「印象」と「論理」の両輪が必要です。本記事では、納得を生む対話の本質と、実務で役立つ対話スキルを解説します。 -

意思決定を導く「社内向け提案資料」の基本の構成ガイド編

昨今では、新規事業の開発やワークスタイル改善などで部署横断で多様な人材を集め… -

【完全版】プレゼンテーション基本と実践講座|デリバリースキルを高める効果的な手法 コンペ提案シリーズPt.3

プレゼンテーション(=プレゼン)は、環境や状況に応じて言語情報だけでなく、非言語… -

競合プレゼンで勝つための勝者の視点:5つのステップと隠れた前提条件|コンペ提案の勝利の方程式 Pt.1

月末の重要なプレゼンテーション。社内の精鋭チームが数週間かけて準備したにも関… -

提案が通る!決裁者の心理を動かす提案術|コンペ提案の勝利の方程式 Pt.3

最終決断を促す企画提案のコツを解説。判断材料や心理的要因を基に説得力ある提案を作成する実践方法を紹介。 -

競合プレゼンやコンペで選ばれる提案書の科学|コンペ提案の勝利の方程式 Pt.2

ビジネスの提案書・企画書は、単なるアイデアや商品・サービスの紹介資料ではありま…

-

サービスデザインの概要と本質

サービスデザインとは、消費者の価値観が「モノ」から「コト」へと移行する現代に… -

生成AIと共創で「独創性」をビジネスとキャリアに武装する:AI共創モデル編

AI時代においては人間の『空想力』とAIの処理能力の補完関係が新たな価値創出の源泉となる。 -

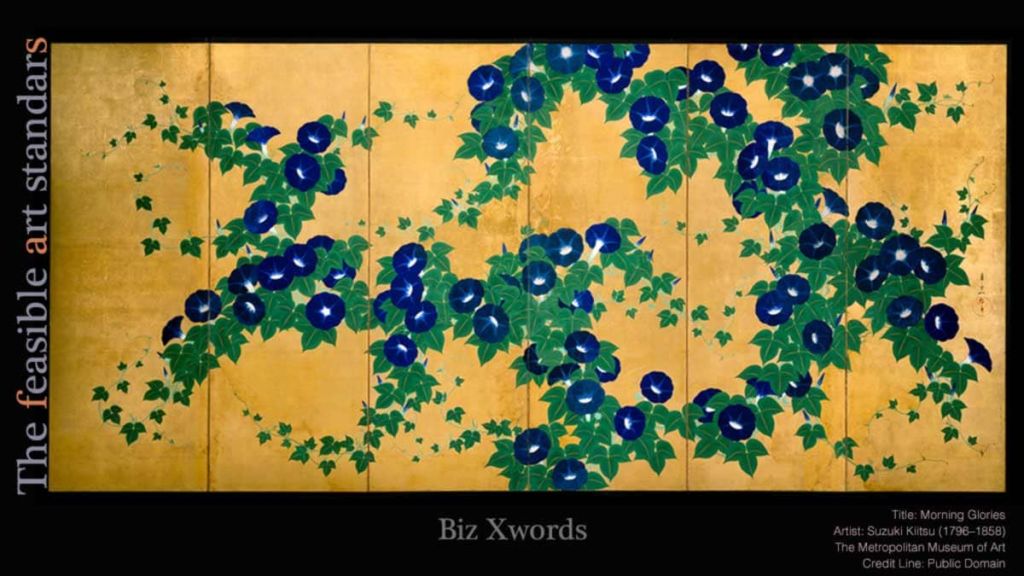

ローソンの差別化戦略:多角化経営とハイブリッド・イノベーションの解剖|ビズクロ企画-第1回

『なぜうちの会社は、差別化できないのか?』 多くの経営者が抱えるこの悩みに対し… -

ブレインストーミングのやり方完全ガイド:基本ルールから5つの実践テクニック

よくあるアイデア会議の光景 「何かいいアイデアない?」という問いかけに、会議室… -

中小製造業の技術継承DX革命【後編】|RAGシステムのコスト削減効果と実践ROI試算ガイド

製造業の指導人材不足を生成AIがベテラン技術者の勘とコツを形式知へ変換する方法を、Google NotebookLM活用で、ROI計算を基に解説。技術継承DXで競争優位を獲得する完全ガイド。 -

UXデザインが変革するDX成功の法則:顧客体験と経験価値で事業成長を実現

『日本国内の企業の約4割がDXの成果を実感できていないのはなぜか』 日本企業の約4… -

中小企業が市場で勝ち抜く「デザイン経営」完全ガイド:実践的導入戦略と成功事例

激化する市場競争の中で、中小企業が生き残るためには従来のコスト競争から脱却し… -

UXデザインの成功事例に学ぶデザインの力と経営革新の関係

UXデザインの理解を深めるために「UI/UXとデザインの意味と関係性」を解説します。経営層やノンデザイナーにも理解を深めて貰える経験価値から人間中心設計までを解説します。 -

複眼思考でビジネス課題を解決!視点を変える思考法の実践ガイド

『なぜ優秀なリーダーは、同じ問題を見て思いもよらない解決策を思いつくのか?』 … -

ビジネスでアイデアを生み出すための「発想の5段階フェーズ」構造

発想エンジンの回転力を維持する為には、エネルギーとなる好奇心や情熱、そして着火装置である経験や知見が重要。 -

生成AIで加速する中小企業でも失敗しない新規事業構想|実践4ステップとリスク管理|生成AI×新規事業編

生成AIの活用で中小企業でも実践できる新規事業構想フレームワークと成功のポイントを解説。DX推進やリスク管理、仮説評価の具体例まで4ステップの流れで紹介。 -

イノベーション実践に経営者が理解すべきデザイン×アート思考の関係

先端テクノロジーの台頭やコロナ禍による生活様式の急激な変化を受けて、企業にお…

-

ビジネスで差をつける観察力で洞察を導く「思考の第一矢」

あなたは今この瞬間、何を認識していますか。スクリーンに映る文字、周囲の音、肌… -

UXデザインの成功事例に学ぶデザインの力と経営革新の関係

UXデザインの理解を深めるために「UI/UXとデザインの意味と関係性」を解説します。経営層やノンデザイナーにも理解を深めて貰える経験価値から人間中心設計までを解説します。 -

問いの力でビジネスの未来を拓く!「問いを立てる」実践編

ビジネスシーンで「問いを立てる」行為は、思考をフラットに整え問題の本質の理解を深める。問題解決から新規事業の構築まで「問い」の基本の型を解説します。 -

製造業は生成AI導入で競争優位性を手中に|中小企業向け生成AI導入実践ガイド

中小製造業の生成AI導入における技術継承、人材育成の課題解決から実践的導入手順まで具体的メリットと注意点を詳述した導入ガイド。 -

中小製造業の技術継承DX革命【後編】|RAGシステムのコスト削減効果と実践ROI試算ガイド

製造業の指導人材不足を生成AIがベテラン技術者の勘とコツを形式知へ変換する方法を、Google NotebookLM活用で、ROI計算を基に解説。技術継承DXで競争優位を獲得する完全ガイド。 -

デザイン思考入門:ユーザー中心の問題解決アプローチを徹底解説

仕事の現場や組織などでも浸透してきた「デザイン思考」。その反面、「デザインセ… -

複眼思考でビジネス課題を解決!視点を変える思考法の実践ガイド

『なぜ優秀なリーダーは、同じ問題を見て思いもよらない解決策を思いつくのか?』 … -

AI時代に、なぜ「メタ認知」「メタ思考」が不可欠なのか:メタ認知・メタ思考編

本格AI活用の時代にビジネスで成功する生成AIエキスパートに必須ソフトスキルを学ぶシリーズ。「メタ認知・メタ思考」編。 -

生成AIで加速する中小企業でも失敗しない新規事業構想|実践4ステップとリスク管理|生成AI×新規事業編

生成AIの活用で中小企業でも実践できる新規事業構想フレームワークと成功のポイントを解説。DX推進やリスク管理、仮説評価の具体例まで4ステップの流れで紹介。 -

AIリテラシー学習ブートキャンプ講座Vol.3|実践リスク管理編

プロローグ 第3週のテーマは、「実践リスク管理」です。Vol.1、2で習得した基礎と… -

AI時代のキャリア形成の鍵『代替されない3つのソフトスキル』とは?|AIリテラシー入門編

AI時代に代替されない人材となる3つのAIリテラシー概念を徹底解説。情報選別力・統合探求力・共感的想像力を磨き、キャリアを守る方法を紹介します。 -

AIリテラシー学習ブートキャンプ講座Vol.4(最終回)|組織的資産化とガバナンス構築

プロローグ これまでの3回の講座を通して、あなたはAI協働の「学習者」から、組織… -

AIリテラシー学習ブートキャンプ講座Vol.2|「問い」の設計と実践的な思考技術編

プロローグ 教材の概要GoogleのNotebookLM(無償版)に、本記事URLを読み込ませて… -

ビジネスでアイデアを生み出すための「発想の5段階フェーズ」構造

発想エンジンの回転力を維持する為には、エネルギーとなる好奇心や情熱、そして着火装置である経験や知見が重要。 -

デザイン思考3つの誤解とその真実を解き明かす

デザイン思考に関する情報は、オンライン上で容易に入手できるほど多数の記事が配…

-

“デザインのセンス”は不要! ノンデザイナーがビジネスで活かす色彩戦略

「この色、なんとなく良い感じじゃない?」そんな曖昧な基準で色彩やデザインを選… -

デザイン制作会社の選定ガイド:失敗しない発注基準と見極めのポイント|制作で失敗しないデザイン発注の教科書 Pt.2

現代のデジタルビジネスにおいて、WEBサイトやアプリのデザインは単なる「見た目の… -

デザインを依頼する時のコツとポイント|失敗しないデザイン発注の教科書 Pt.1

デザイン発注で「思っていたのと違う」と困惑した経験はありませんか? 多くの企業… -

デザインをビジネスの武器にする! ノンデザイナーのための「デザインリテラシー」

ビジネスパーソン必見!デザインの基本を理解し、効果的なコミュニケーションを実現するデザインリテラシーの実践的なガイド。レイアウト、コンセプト、コントラストの3つのポイントを解説。 -

WEB制作・サイトリニューアルの要件定義:3週間ワークフローと失敗しない進め方を図解で解説|失敗しないデザイン発注の教科書 Pt.3

WEB制作の成功は要件定義から。基本の流れとポイントを初心者向けに徹底解説。 -

UXデザインの成功事例に学ぶデザインの力と経営革新の関係

UXデザインの理解を深めるために「UI/UXとデザインの意味と関係性」を解説します。経営層やノンデザイナーにも理解を深めて貰える経験価値から人間中心設計までを解説します。

-

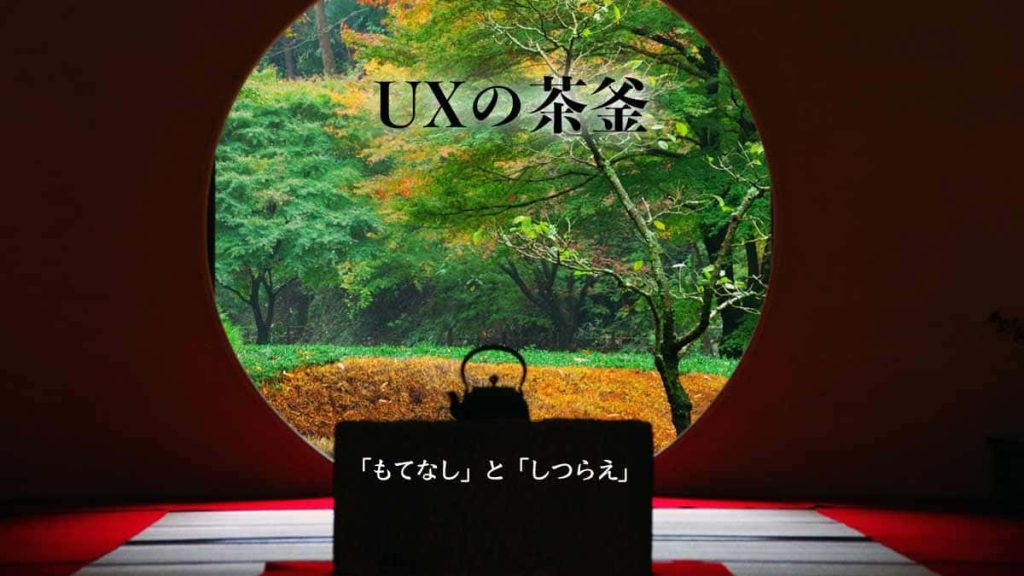

千利休に学ぶUX設計術「もてなし」と「しつらえ」で創る究極の顧客体験|UXの茶釜Vol.2

デジタル時代において、ユーザーエクスペリエンス(UX)の設計は、単なる機能や利… -

UXデザインが変革するDX成功の法則:顧客体験と経験価値で事業成長を実現

『日本国内の企業の約4割がDXの成果を実感できていないのはなぜか』 日本企業の約4… -

デザイン思考やビジネスで誤解されがちな「共感」の本質と役割

デザイン思考では、実施プロセスの最初にユーザーに対する「Empathy(共感)」から… -

ビジネスで差をつける観察力で洞察を導く「思考の第一矢」

あなたは今この瞬間、何を認識していますか。スクリーンに映る文字、周囲の音、肌… -

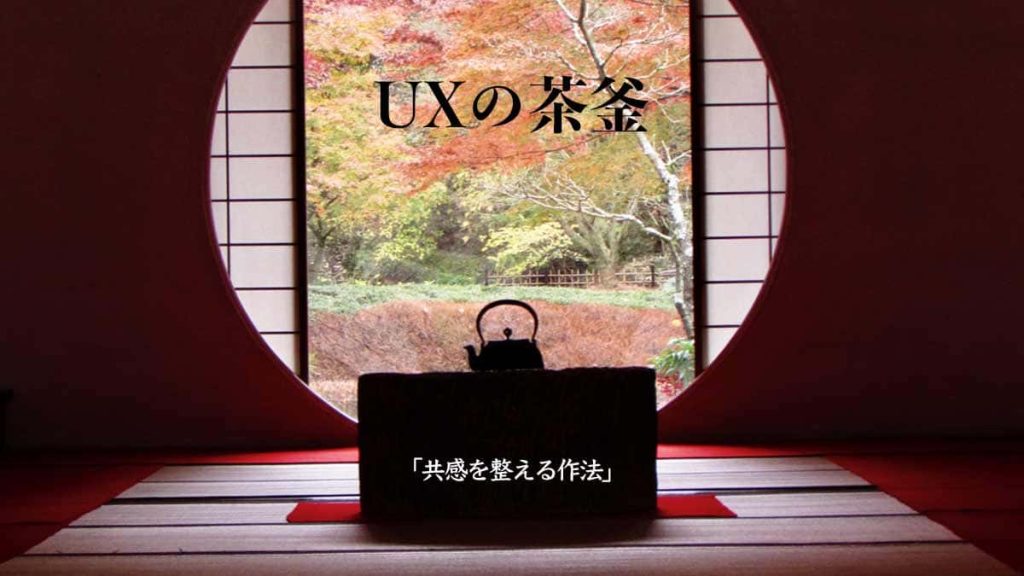

千利休の茶道に学ぶ、UXデザインの本質的な共感力|UXの茶釜Vol.1

千利休が完成させた茶の湯の発想を参考にUXデザインを再考するシリーズ。第一回目は、「共感力」を整える作法。「共感」とは何かを探索していきます。 -

サービスデザインの概要と本質

サービスデザインとは、消費者の価値観が「モノ」から「コト」へと移行する現代に… -

UXデザインの成功事例に学ぶデザインの力と経営革新の関係

UXデザインの理解を深めるために「UI/UXとデザインの意味と関係性」を解説します。経営層やノンデザイナーにも理解を深めて貰える経験価値から人間中心設計までを解説します。

-

問いの力でビジネスの未来を拓く!「問いを立てる」実践編

ビジネスシーンで「問いを立てる」行為は、思考をフラットに整え問題の本質の理解を深める。問題解決から新規事業の構築まで「問い」の基本の型を解説します。 -

デザイン思考やビジネスで誤解されがちな「共感」の本質と役割

デザイン思考では、実施プロセスの最初にユーザーに対する「Empathy(共感)」から… -

ビジネスでアイデアを生み出すための「発想の5段階フェーズ」構造

発想エンジンの回転力を維持する為には、エネルギーとなる好奇心や情熱、そして着火装置である経験や知見が重要。 -

中小企業が市場で勝ち抜く「デザイン経営」完全ガイド:実践的導入戦略と成功事例

激化する市場競争の中で、中小企業が生き残るためには従来のコスト競争から脱却し… -

ビジネスで説得力ある対話術で“納得を生む”−話し方の科学と実践

説得力ある話し方には、「印象」と「論理」の両輪が必要です。本記事では、納得を生む対話の本質と、実務で役立つ対話スキルを解説します。 -

生成AIで加速する中小企業でも失敗しない新規事業構想|実践4ステップとリスク管理|生成AI×新規事業編

生成AIの活用で中小企業でも実践できる新規事業構想フレームワークと成功のポイントを解説。DX推進やリスク管理、仮説評価の具体例まで4ステップの流れで紹介。 -

競合プレゼンやコンペで選ばれる提案書の科学|コンペ提案の勝利の方程式 Pt.2

ビジネスの提案書・企画書は、単なるアイデアや商品・サービスの紹介資料ではありま… -

提案が通る!決裁者の心理を動かす提案術|コンペ提案の勝利の方程式 Pt.3

最終決断を促す企画提案のコツを解説。判断材料や心理的要因を基に説得力ある提案を作成する実践方法を紹介。 -

【改訂版】新規事業の立ち上げで迷走させない戦略フレームワーク全集

新規事業を発案する際に、デザイン思考やアート思考を活用し適切な事業展開のルートやアプローチを見出す方法とは? -

ローソンの差別化戦略:多角化経営とハイブリッド・イノベーションの解剖|ビズクロ企画-第1回

『なぜうちの会社は、差別化できないのか?』 多くの経営者が抱えるこの悩みに対し… -

デザインと経営を融合して競争力を高める「デザイン経営」の秘訣

現代のビジネス環境において、技術や価格競争だけでは勝ち残れない時代が到来して… -

意思決定を導く「社内向け提案資料」の基本の構成ガイド編

昨今では、新規事業の開発やワークスタイル改善などで部署横断で多様な人材を集め… -

競合プレゼンで勝つための勝者の視点:5つのステップと隠れた前提条件|コンペ提案の勝利の方程式 Pt.1

月末の重要なプレゼンテーション。社内の精鋭チームが数週間かけて準備したにも関… -

サービスデザインの概要と本質

サービスデザインとは、消費者の価値観が「モノ」から「コト」へと移行する現代に… -

イノベーション実践に経営者が理解すべきデザイン×アート思考の関係

先端テクノロジーの台頭やコロナ禍による生活様式の急激な変化を受けて、企業にお…

-

ローソンの差別化戦略:多角化経営とハイブリッド・イノベーションの解剖|ビズクロ企画-第1回

『なぜうちの会社は、差別化できないのか?』 多くの経営者が抱えるこの悩みに対し… -

複眼思考でビジネス課題を解決!視点を変える思考法の実践ガイド

『なぜ優秀なリーダーは、同じ問題を見て思いもよらない解決策を思いつくのか?』 … -

生成AIと共創で「独創性」をビジネスとキャリアに武装する:AI共創モデル編

AI時代においては人間の『空想力』とAIの処理能力の補完関係が新たな価値創出の源泉となる。 -

アート思考でビジネスに独創的な発想を創出するために

そもそも「アート思考」とは、アーティストが作品を生み出す独創的な着想や思考プ… -

生成AI ×「問い」でAI活用スキルを強化 |AI利活用ガイド編

問いは、人間の思考や探究を促進する効果が見込まれます。生成AIを活用した「問い」の応用編を紹介します。 -

イノベーション実践に経営者が理解すべきデザイン×アート思考の関係

先端テクノロジーの台頭やコロナ禍による生活様式の急激な変化を受けて、企業にお… -

問いの力でビジネスの未来を拓く!「問いを立てる」実践編

ビジネスシーンで「問いを立てる」行為は、思考をフラットに整え問題の本質の理解を深める。問題解決から新規事業の構築まで「問い」の基本の型を解説します。 -

ビジネスでアイデアを生み出すための「発想の5段階フェーズ」構造

発想エンジンの回転力を維持する為には、エネルギーとなる好奇心や情熱、そして着火装置である経験や知見が重要。 -

【改訂版】新規事業の立ち上げで迷走させない戦略フレームワーク全集

新規事業を発案する際に、デザイン思考やアート思考を活用し適切な事業展開のルートやアプローチを見出す方法とは? -

中小企業が市場で勝ち抜く「デザイン経営」完全ガイド:実践的導入戦略と成功事例

激化する市場競争の中で、中小企業が生き残るためには従来のコスト競争から脱却し… -

生成AIで加速する中小企業でも失敗しない新規事業構想|実践4ステップとリスク管理|生成AI×新規事業編

生成AIの活用で中小企業でも実践できる新規事業構想フレームワークと成功のポイントを解説。DX推進やリスク管理、仮説評価の具体例まで4ステップの流れで紹介。 -

生成AIと共鳴し新たな価値を導く「創造的統合力」でイノベーション創発:AI共創イノベーター編

AI時代は「何を知っているか」より「情報を組み合わせ新価値を生めるか」が重要。イノベーション創出で、この「創造的統合力」がビジネスの生き残りの鍵となる。

最新の記事

- AIリテラシー学習ブートキャンプ講座Vol.4(最終回)|組織的資産化とガバナンス構築プロローグ これまでの3回の講座を通して、あなたはAI協働の「学習者」から、組織の信頼と競合優位性の源泉を担保する「価値の設計者」へと進化する最終ステージへ到達します。 ※クリック(タップ)すると、解説が表示されます。 […]

- AIリテラシー学習ブートキャンプ講座Vol.3|実践リスク管理編プロローグ 第3週のテーマは、「実践リスク管理」です。Vol.1、2で習得した基礎と問いの設計技法を、個人・チーム・組織の成長戦略へ統合する段階へと進みます。 教材の概要 GoogleのNotebookLM(無償版)に、 […]

- AIリテラシー学習ブートキャンプ講座Vol.2|「問い」の設計と実践的な思考技術編プロローグ 教材の概要 GoogleのNotebookLM(無償版)に、本記事URLを読み込ませて自習教材のコンテンツ(音声・動画解説、理解度クイズ、学習ガイド)を生成して自分のペースで学習できます。また、全てを頭から読 […]

- AIリテラシー学習ブートキャンプ講座Vol.1| AI協働のマインドセット編AI時代に人間の本質的な価値:思考力・協働力・判断力をAI活用で深め「適切な問いを設計する能力」を身につける、個人・チーム・組織の「成長促進カリキュラム」です。

- AI時代のキャリア形成の鍵『代替されない3つのソフトスキル』とは?|AIリテラシー入門編AI時代に代替されない人材となる3つのAIリテラシー概念を徹底解説。情報選別力・統合探求力・共感的想像力を磨き、キャリアを守る方法を紹介します。