デザイン思考やアート思考などでアイデア出しの場面で、ちょっとしたルールやコツを知っていれば、誰でも効果的にアイデアの考え方を整えられます。

アイデア会議時のブレインストーミングのルール、さらに、ブレストを行う際にアイデア出しを加速させる5つのテクニックやコツを中心に紹介します。発想力をトップギアを切り替えて、効果的なブレインストーミングのやり方とアイデアの考え方を紹介していきます。

ブレインストーミングの基本プロセス

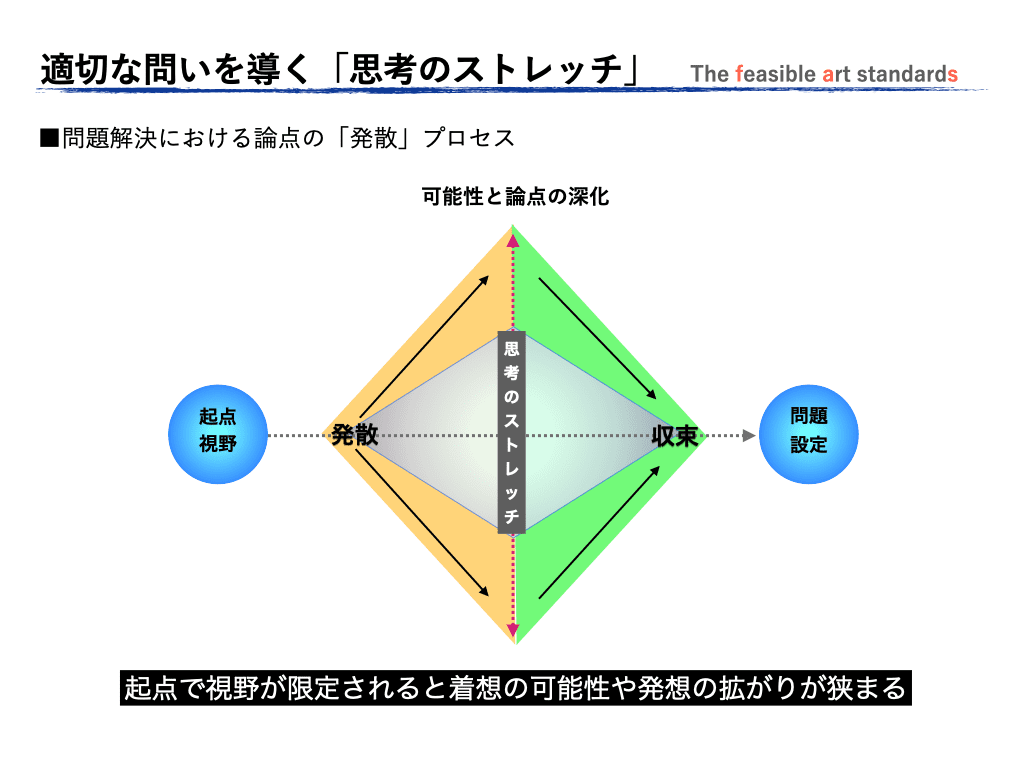

「発散と収束」の流れとは?

ブレストを行うに当たり、円滑な流れを実現するための発想の基本のプロセスを整理していきます。アイデアを捻出する一般的な流れで「発散と収束」というプロセスがあります。前半の「発散」で可能性を拡げ多くのアイデアを集め、後半の「収束」で出てきたアイデアを整理・統合を行う発想の流れがあります。

まずは、限られた時間内でより多くの可能性を広げる発想を意識します。ポイントは、時間の制約があるため網羅性を意識するよりも、アイデアの方向性を最初に広げてアイデアの質よりも量産を心がけて多くの方向性を見出すことです。後半に、それらアイデアを整理して発想の方向性を絞っていきます。

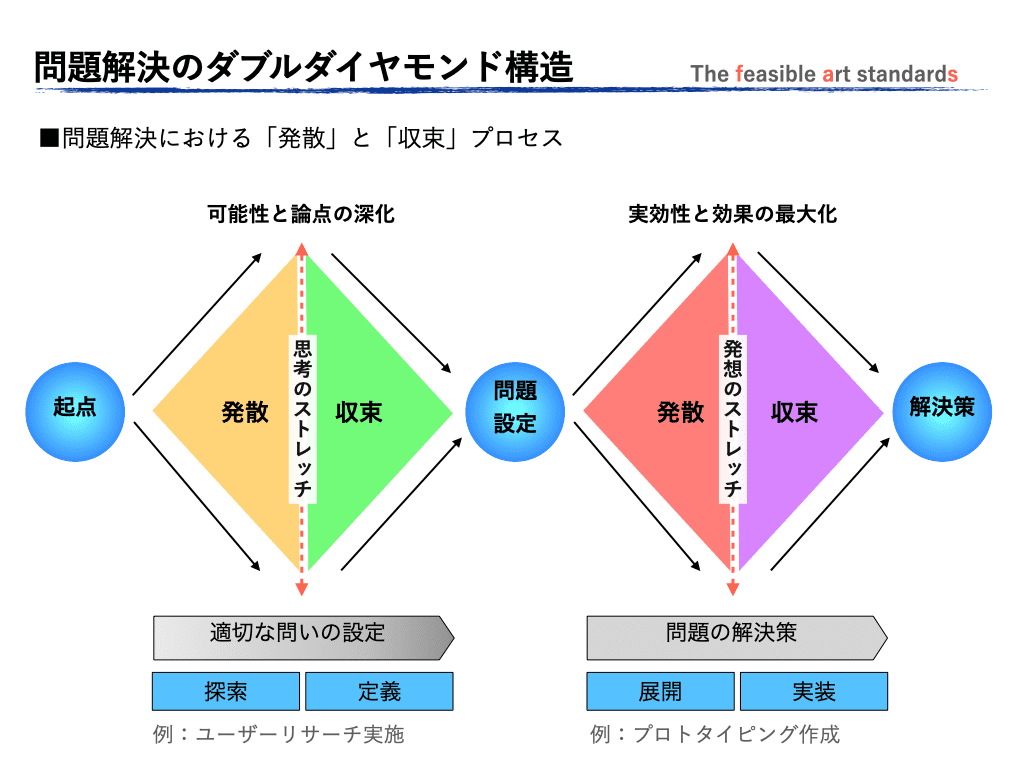

「ダブルダイヤモンド構造」による問題解決

この「発散と収束」を発展させて、プロセスを2段階で繰り返すダブルダイヤモンドという方法は、前半で論点を深掘りして問題設定を行い、後半戦で解決策を見出す流れを行います。このプロセスを踏むことで、適切な問題を見出し対策を導く役割を担います。

このブレストの基本プロセスと後に説明するルールを参加者へ事前に周知しておくことで、唐突にアイデアの芽を摘むような批判や発言の否定を抑止して、アイデアの広がりを自由に生み出す効果的なブレインストーミングを実行できます。

参加者の全員が、工程ごとの目的意識を共有していることで健全な発言環境とアイデア創出の質の向上に期待

多角的な視点でアイデアを広げる方法

視点・視座・視野の違いと活用法

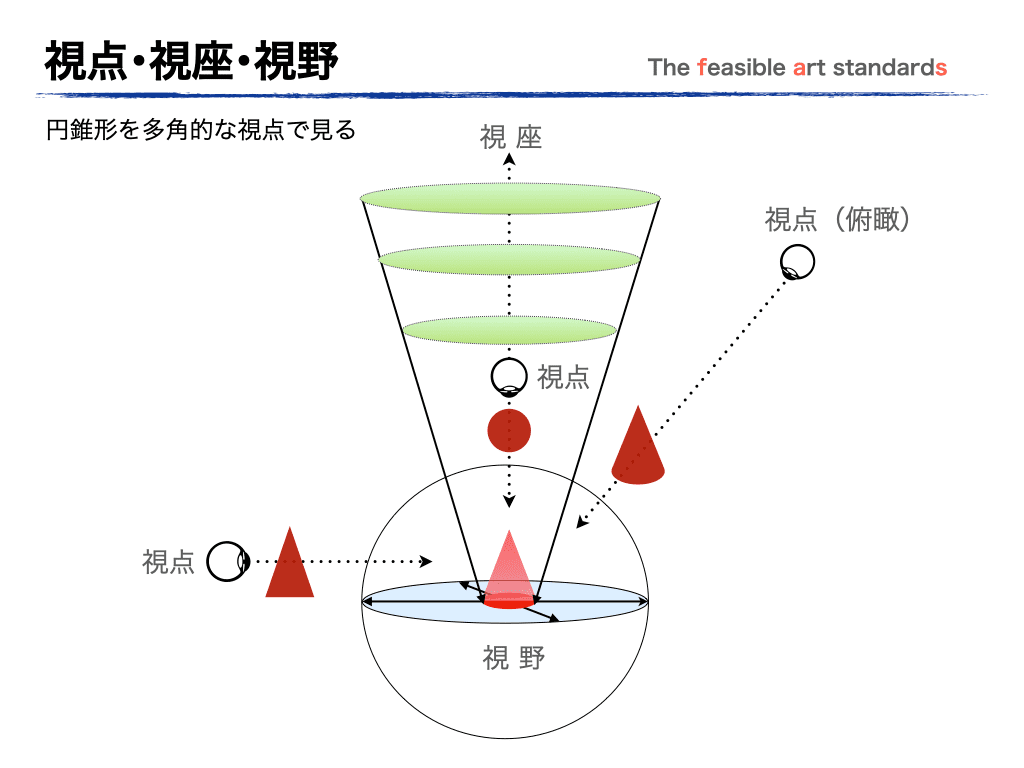

「ユニークな視点」、「視座を上げて考えを抽象化させる」、または「視野を拡げて考える」、など普段、何気なく使っている物事を考える着眼点=切り口があります。具体的なアイデア出しのテクニック解説に進む前に、まずは、これらの言葉の意味と特徴を確認していきます。

- 視点:見捉える「焦点」と鋭い「角度」

-

焦点を当てる場所と方向。(例:事件における被害者と加害者の見解。月面の形状が見る位置でウサギや女性の横顔の形状に見えるなど、焦点の位置と方向で同一の対象が異なる捉え方になる)

たとえば、同じディスカッションでも、いつもの会議室か外のカフェなどの開催場所を変えたり、共有資料をスライド投影か紙面で配布か方法を変えるだけでも異なる発想が生まれることがあります。それは、光の当たる場所や角度で形状が変化して見えるように、視点を変える発想は重要になります。

視点の変換とは、ものを考える観点の角度や、目のつけどころによる多様なアイデアを導く事も出来る、ものを捉える観点の総称。

- 視座:抽象化と具体化の視点移動

-

物事を俯瞰する位置や立場。(例:会社経営において、従業員、管理職、経営役員の考え方など)

視座とは、物事を捉える距離間。虫の眼から鳥の眼などの例えで言うと、部分と全体感の捉え方で解釈が変わるように、特に会社組織の経営層は、俯瞰した視座を有するため表現が抽象化する傾向がある。この俯瞰して物事を客観的に捉える行為を、「メタ思考」とも呼びます。

視座は垂直的な拡がりの層を形成しミクロとマクロ、ローカルやグローバルなど眺める位置から、視座が高くなることで抽象化が進み、近く低い近距離からは具体的にものを捉える。視点の一部と考えられる。

時に組織内では、経営層と現場で同じ問題でも考えが食い違いが起きるのは視座という見る位置が異なることによる。

- 視野:既存領域を超える「面」の拡がり

-

物事を捉える対象範囲。(例:旅行における顧客時間を、「準備(旅前)」、「旅行中(旅中)」、「旅後(旅後)」などの前・中・後を旅行の行動時期間の範囲として捉えるなど。)

「視野を拡げる」とは、時間や空間などの拡がり、または対象を取り囲む周辺などを”点”でなく一連の”面”として捉えた範囲。通常の方向と異なる領域まで拡げるには、複数の視点でものを捉えることで新たな発見を導く。

例)国内の食料事情を考えるには、生産者の視点、消費者の視点、国内流通や貿易事情など政治、経済、生活の変化など複数の視点が関わる。

3つの観点を定義しましたが、広義で見れば「視野」や「視座」も、「視点」の一種と言えます。視点を増やして複眼(マルチアングル)の着眼点を持つことで、”点”から”面”で物事を捉える思考の領域を広げられます。また、問題に対して寄りや引きの「視点の焦点移動」を行えば、背景にある文脈も捉えた深い洞察を導くことも期待できます。

ブレインストーミングでアイデア出しを行う時は、まず目の付け所である「視点」を何処に定めるかを仮説を元に定めます。アイデアを多く量産するときには、新たな視点を立てる事で新たな発見を導くことができます。

例:組織の問題点を考える場合、現場の視点、部門の視点、経営の視点など多角的に考察をする。

視点を増やすことで、問うべき論点も多様化して可能性が広がります。単一な問いだけで検討すると、解決すべき課題は既存の考えから出ることなく、意外性のある発想へ到達しにくくなります。これがよく言われる、「考えが浅い」要因です。

実践に役立つブレインストーミングツールの紹介

マインドマップやマンダラチャートの活用法

視点変換を活用したツールとして、マインドマップやマンダラチャートが挙げられます。これらはアイデアの連鎖反応を引き起こし、柔軟な発想を促す効果があります。

このような視点変換は、多くの経験を必要とせずと知れば誰でもアイデアの捻出に活用できるテクニックです。このことを意識し、実際のブレスト開催時におけるルールを紹介していきます。

ブレインストーミングを成功させるルールとコツ

創造的なチームワークを促す雰囲気づくり

ブレインストーミングやアイデア会議でよくある光景で、初動のアイデアをすぐに批判してしまうことが多く見られます。中には険悪な雰囲気になることも起こります。これは、アイデアを生み出す勢いが削がれるだけでなく、チームで行うブレストのやる気も意味も薄れてしまいます。

このような勢いを妨げる要因を防ぐため、実施ガイドラインを設けて事前に参加者へ周知します。さらに、ブレインストーミングのルールと運用のコツを紹介します。

アイデア出しの実践ガイドライン

- 質より量を目指し、その結果、量が質を生むように収束する

- 生まれたてのアイデアに対し評価や批判を直ぐにしない

- 新規性やオリジナルばかりにこだわらない

- 他人のアイデアに便乗する

- 人格(発言者)とアイデアを分離させる

ブレストに集中できる環境と意識合わせ

特に最後の「人格とアイデアの分離」は、ブレストにおける人間関係の権威バイアスや対立感情を回避しアイデア自体に眼が向ける仕組みでチームワークを維持するテクニックです。特に組織内では年次、役職などの立場がブレストでは影響しやすくなりアイデアを言いだしづらい空気を生んでしまう要因になります。

そうならないためには、初期のアイデアはポストイットなどに書き出しホワイトボードや壁に張り出します。ポイントは、誰のアイデアかは分からないように混ぜてしまうなどで「人格とアイデアの分離」を行いブレインストーミングを円滑に実行できる雰囲気作りに配慮します。

【参考】IDEO流 ブレインストーミングの7ルール

米国のデザインエージェンシーIDEO(アイデオ)の7ブレインストーミングのルールを参考までに記載します。

- 評価は後回し:Defer Judgment

- 大胆なアイデアをどんどんだそう:Encourage Wild Ideas

- 他人のアイデアに便乗しよう:Build on the Ideas of Others

- 対象トピックを常に意識する:Stay Focused on the Topic

- 同時に複数の討議を行わない:One Conversation at a Time

- *視覚に訴えよう:Be Visual

- 量を狙え:Go for Quantity

*「視覚に訴えよう」では、ポストイットやイラストを使った具体例を提示する。

数を競わせるゲーム要素などを盛り込んだ演出なども、アイデア発散の推進に役立ちます。

次項では、アイデア出しのブレストに活かせる具体的な5テクニックを紹介します。