先端テクノロジーの台頭やコロナ禍による生活様式の急激な変化により、企業における収益確保や事業継続はあらゆる業種・業界における共通の課題。多くのメーカー企業はモノの販売からサービスによる事業収益を上げるビジネスモデルへと転換が迫られています。

その中でも新規事業の創出やイノベーション開発は経営者にとって、既存事業の安定と同様に可及的な重要課題と言えるでしょう。このような大変革時代に、新規事業を創出する際に経営者が理解すべき“デザイン×アート思考”の関係性を解説します。

それはモダン経営に必須な心構え(=マインドセット)と言えます。前半は自動車業界であるトヨタ自動車の事例をベースにイノベーションを導く2つのアプローチと3つの発想の起点を解説。

後半は、イノベーションを実現するためのデザイン×アート思考の関係と2種類のイノベーションの特徴を説明していきます。

転換期を迎える企業

トヨタ自動車の事業シフト

トヨタ自動車の豊田章男社長は、2018年1月米国の家電見本市“CES2018”で「トヨタは『自動車をつくる会社』から、『モビリティ・カンパニー』にモデルチェンジすることを決断しました。」と述べました。

2018年3月期で2.4兆円の過去最高を記録を紡いでいた状況でこの宣言は国内外に話題を呼びました。これは事業目的を「メーカー」から「サービス企業」へ変革する意思表示として未だに記憶に新しいところです。

その背景には、競合企業のダイムラー社が10年以上も前の2008年からモビリティサービス事業に取り組み、1,500万人を超えるユーザー会員とノウハウの蓄積の優位性がありました。また自動運転技術においては米国のgoogleやAppleなど異業種が自身のプラットフォームを活用し膨大なユーザーデータを活用した実証実験を既に進めていた。

そこでトヨタもメーカからサービス事業に変革する上で重要と考えたのが「ユーザーの把握(=カスタマー・オリエンテッドの姿勢のためのデータ収集)」でした。そこで国内の全販売店の「トヨペット店」などの系列店販売から自社販売へ変更し、直接サービスを提供するプロセスまでも変更してきました。

さらに、2021年にはトヨタはNTTなど他の国内企業と一緒に自動運転やMaaS、ロボット、スマートホーム、AI(人工知能)などを導入・検証するスマートシティー事業「Woven City」(ウーブン・シティ)の着工を静岡県裾野市で2021年2月23日(富士山の日)に開始すると発表しました。

一部報道で、2020年9月、静岡県裾野市の市長交代に伴いウーブン・シティ構想が中止となる誤解が拡散したが、中止になったのは裾野市の自治体が同時平行で進めていた「スソノ・デジタル・クリエイティブ・シティ(SDCC)構想」です。(東京新聞、CAR CAREPLUS)

裾野市のSDCC構想の主な中止理由は、実用化の目処が付かず市民の理解も深まらないため約2年半で打ち切りが決まりました。

トヨタウーブン・シティは、2022年11月から着工が始まり2024年夏に第1期の建物が完成予定と公式サイトに発表されています。(2023年2月23日付け)

異なる解釈による開発アプローチ

トヨタ自動車の場合、自動運転技術においてはグーグルよりも早い1980年代から研究開発がなされていました。その内容は道路に磁気マーカーを埋め混む仕様や車間通信などインフラ開発が中心でした。

2004年以降から米国ではセンサ搭載による自律自動運転の開発が始まり、AI技術の進化やビックデーター解析能力の発展により米国IT企業が主権をとるようになりました。

このようにトヨタは自動運転におけるアプローチとグーグルは大きく異なっていました。トヨタは、「人とクルマが同じ目的で、ある時は見守り、ある時は助け合う、気持ちが通った仲間(パートナー)のような関係を築くという、『Mobility Teammate Concept』(MTC)」というひとと車の関係に重点をおいて開発思想でした。オーナー車においては、運転の選択肢をひとに残しつつ安全運転をサポートする技術開発でした。

一方、グーグルは移動時間をもインターネットに向けられる時間として、快適に過ごせる手段と捉えて自律自動運転の開発を始めた背景があります。

トヨタ自動車の事業転換の例は、大手企業だけでなく中小企業や他業種においても事業転換や新規事業の立ち上げなどにおいて共通する事業継続の課題に違いはありません。このようにイノベーション開発を導くための基本的な2つのアプローチ&3つの発想の起点を解説します。

イノベーションを導くための2つのアプローチ&3つの発想の起点

アプローチ:「フォキャスト方式」と「バックキャスト方式」

事業計画を新たな航海に例えれば、航海自体の目的により行き先を検討して最適な航路を決める方法と目標地点が先にあり航路を検討する場合の2種が考えられす。

- ■フォキャスト方式(Forecasting)

-

現在を基点にし未来に向けて変化の過程(改善)を積み上げる考え方

既存プロダクトやサービスに対する問題解決型イノベーションに向く

- ■バックキャスト方式(Backcasting)

-

未来のゴールを先にイメージし逆算して現在までの流れを作り上げる考え方

今までに無い価値や意味創出型イノベーションに向く

一般的には意外性の強いアイデアを創造していく場合は、バックキャスト方式が固定概念を超えた対策を創造しやすいと言われています。ただ実現性や素早い効果、またリスクを軽減した堅実な対策を検討する場合はフォキャスト方式の検証を並行して実施検証するハイブリットスタイルも参考になります。

前述の自律自動運転の開発競争においてはグーグルは何もしがらみの無いバックキャスト方式で技術開発を進め、一方、トヨタ自動車はその自動運転の開発の歴史からフォキャスト方式による改善方式で進めつつ、2016年に米国にTRI(Toyota Research Institute, Inc.、)を設置して必要となるAIなどの先端技術を取り混みながら同時にバックキャスト方式の発想を追加したハイブリッドな未来形成アプローチに進化した形跡が窺えます。

3つの発想起点:「NEEDSベース」「SEEDSベース」「 WANTSベース」

アプローチを検討しつつ、新規事業のテーマを明確にする必要性が出てきます。収益拡大であれば新ブランドや業態の水平展開=NEEDSベースは、一般的に考えやすい方向性の一つでしょう。また素早い実施や実行可能に重きを置くならば現状の社内資産(アセット)の活用=SEEDSベースを検討する考えもあります。

基本はこの2軸が事業開発の起点となります。また全く新たな新機軸を生み出すためには、新たな問いや価値を創造する=WANTSベースという発想の起点もあります。この3種類を説明していきます。

- 1.NEEDSベース(外部環境の起点)

-

市場や顧客の動向・調査を踏まえて新たな市場開発を行う

○メリット:事前調査により試行錯誤を重ね事業リスクを想定・軽減した上で事業を開始できる

●デメリット:企画から市場導入までの調査費用や時間が掛かかり、また不確実な時代には世間の総意としての要望が把握しつらい

・例:メーカーの商品開発や新ブランド構想や店舗販売から通販事業へ販路拡大など

・備考:顧客調査の場合、既存の商品やサービスの改善には有効だがまだ市場に存在しない斬新なアイデアに対する事前調査は、ユーザーの要望自体が顕在化してない故、調査結果は参考レベルに留めておく

- 2.SEEDSベース(内部環境の起点)

-

既存の経営資産や内部技術(=シーズ:種)を有効活用する発想

○メリット:社内資産を活用するため計画から市場導入まで時間や費用を圧縮できる

●デメリット:現状の延長上のアイデになりがちで市場に対して意外性や市場インパクトが出ず競争性が弱い場合がある

・例:下請け工場などでOEM生産から自社ブランドの立ち上げや、小売業(B2C)から法人向けサービス(B2B)など業態展開や企画など上流工程から開発・販売・メンテナンスまでのサービス垂直統合など

・備考:内部要因(動機)ゆえに既存事業の延長線を超えた差別化や既存のコア事業との関係確立におては外部視点の分析を交えて検証する必要性がある

- 3.WANTSベース(内発的思想の起点)

-

疑問や不満・不安から社会を改革しようとする強い意志や衝動からあるべき姿(=VISION)を創出

○メリット:使命として湧き上がる揺るがない思いが開発における推進力と成り得る

●デメリット:初期の仮説はときに弱く不明確ゆえ理解を得る前に周囲に押し潰されてしまう可能性もあり、また経済的な持続可能性の事業リスク対策も必要

・例:新業態の事業開発や大胆な事業転換など

・備考:周囲や外部に対して意味ある粒度の高い(=高解像度)共有価値へ初期仮説を昇華させ、内部に共感を浸透させる過程の工夫が必要

トヨタ自動車のイノベーション開発の流れの根本はドライバーであるひとを中心に考えたNEEDSベース(安全走行)やSEEDSベース(メーカー資産の応用:MaaS展開)と時代の流れを察知し未来の社会を創造するWANTSベース(メーカーからプラットフォーマー)に変容したと推測します。

イノベーション開発を実践するデザイン×アート思考との関係性

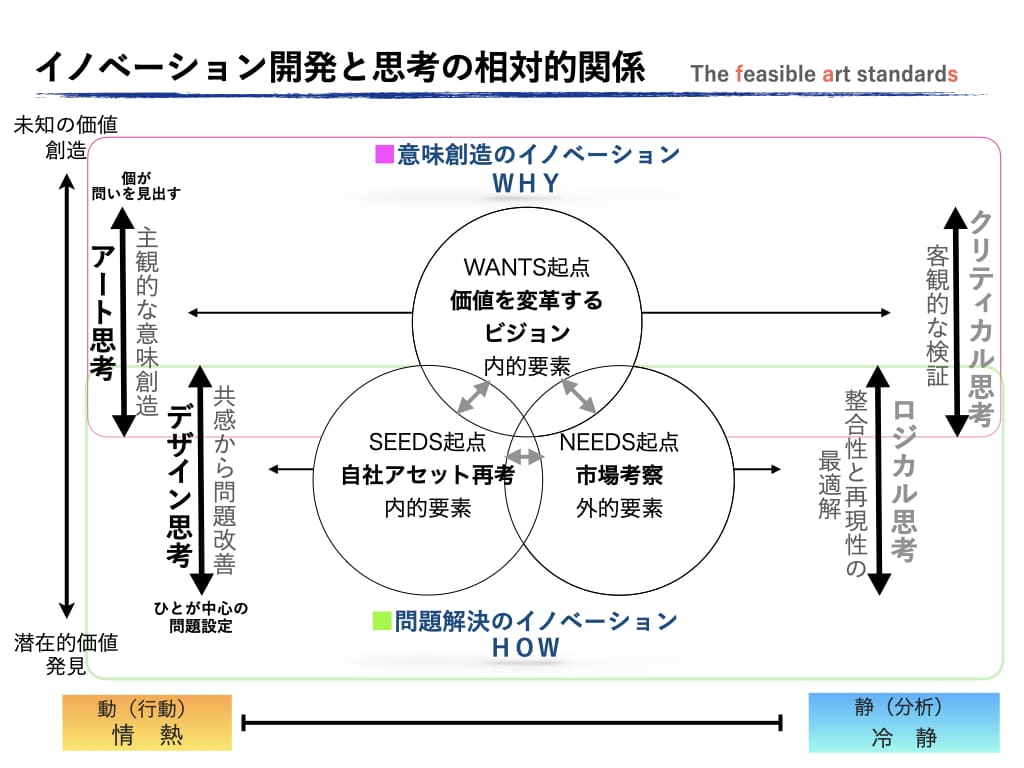

「問題解決のイノベーション(How)」と「意味のイノベーション(Why)」

イノベーションを意識する場合に先ずは2つの方向性があることを理解し、その実現に活用される思考法を説明していきます。特に経営者として理解すべきは、イノベーション開発における心構えです。

問題解決のイノベーションは、すでに存在する問題を解決するためのより良いアイデアが関心の対象となる。「どのように(HOW)」を考えること(中略)。意味のイノベーションはイノベーションのレベルを一段押し上げる。新たな「なぜ(WHY)」を追求する。人々がモノを使用するための新たな理由を提案するのだ。

参照元:ロベルト・ベルガンティ「突破するデザイン」日経BP, 2017

ロベルト・ベルガンティ著書「突破するデザイン」では、「問題解決のイノベーショ(HOW)」と「意味のイノベーション(WHY)」の2種に分類し、その2つの組み合わせで従来の延長にある問題改善を超えたところに人々が予想もしなかった喜びや愛着を覚えると説いています。それは市場における意味(価値)を再定義する行為でもあります。

デザイン思考で「問題解決のイノベーション」による改善策を捻出し、さらに「意味のイノベーション」へ昇華させるためにアート思考で価値を再定義する工程を行います。イノベーションの目的に合わせて各思考法を使い分けることが鍵となります。※デザイン思考やアート思考の基本概念に関しては、他の記事に詳細を解説しています。そちらも合わせてご確認ください。

発想の起点別の思考法

前述の3つの発想の起点にビジネスにおける最適な思考法の組み合わせを確認していきます。

| 発想の起点 | 目的 | 特徴 | 主)思考法 | 従)思考法 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| NEEDSベース (外→内) | 市場調査や分析による予測を元にした事業開発 | 問題解決のイノベーション (ソリューション) | デザイン思考 (姿勢:ユーザー中心の共感から問題改善) | ロジカル思考 (整合性と再現性の最適解) | 市場調査やトレンド分析に専門知識や費用や時間 |

| SEEDSベース (内→外) | 自社アセットである既存製品、施設、技術などの活用 | 問題解決のイノベーション (ソリューション) | デザイン思考 (同上) | ロジカル思考 (同上) | 現状の延長線上に位置する潜在的価値の発見(時/資金の節約) |

| WANTSベース (内→外) | 個から湧き上がる社会をどの様に動かしたいか信念やVISION形成 | 意味のイノベーション (価値創造) | アート思考 (姿勢:内側から湧き出す新たな問いでアイデアを具現化する) | クリティカル思考(固定概念を超える客観的な検証) | 情熱と冷静の間を繋ぐSEEDSやNEEDSの分析や取り込みも重要 |

SEEDS起点の場合、新たなユーザー像が発生する時には必然的に市場考察/研究が必要になります。またNEEDS起点の場合も自社アセットに全く関係しない市場を創造する場合は、企業買収によるM&Aなどの施策もありえるでしょう。

どちらの起点から始める場合も問題解決(改善)に適したデザイン思考は、ターゲット(ひと)を中心に据えたアイデアを生み出す方法論であり考え方の心構え(=マインドセット)を経営者も事前に理解することが成否の必須条件となります。

さらに、デザイン思考を補完するのがロジカル思考となります。デザイン思考というネーミングからセンスや感性のみに傾倒した筋道を考える訳では有りません。

またWANTS起点の発想においていきなり新たな価値創造を考えようとしても、漠然かつ曖昧な題材にて時間を無駄に費やす可能性が出てきます。

そこでアート思考という内から湧き上がる主観の思いを具現化させる思考法は、客観的な検証法であるクリティカル思考の補完関係がアイデアを盤石なものにするために有効となります。

組織規模にもよりますが、ボトムアップ型でSEEDS起点やNEEDS起点のアイデアを社内チームを形成していく方法が一般的ですが、WANTS起点の発想は、ボトムダウン型のビジネスを実行する上で経営層が日頃から考えを深め共有しておく必要があります。

特に中小規模のオーナー企業であれば、現場も見渡せる経営者が自社アセットの改善の検討と新たな価値創造のビジョン形成で新規事業のアイデアを素早い判断で実行可能がし易い傾向があり、大手企業よりも機動力の面では有利な点があります。

破壊(ディスラプション)の時代を生き抜くために

デザイン思考などを活用してアイデア発想は容易になってきましたが、そのアイデアの推進力になる方向性(=VISION)がボトムアップ型の事業計画では予測数値の検証が中心になりがちで、結果、メンバー間の情熱が消耗し立ち消えてしまうケースも多く散見します。

つまり、経営者としての新たな方向性(ボトムダウン)と戦術としてのアイデア発想(ボトムアップ)のハイブリット型の推進が重要と考えます。

さらに、組織規模に関係なく経営者とし新規事業やイノベーション開発を設定する際、実施にあたり社内の組織能力を計算した上で、組織内外でチーム形成のために必要な人材確保や育成・評価法など組織のアライアンスを整えることが必要になります。

具体的には、プロジェクトチームの情熱と冷静の狭間を繋げるビジョンを提示し、内部から出てくるアイデアに対して判断を行うためにアート思考(ビジョン発想)やデザイン思考(ソリューション創出)の心構えを経営者も把握していることが社内チームがブレずに安定走行する前提であると考えます。

この理解なくしてむやみにトップダウン型やボトムアップ型の旧来の事業開発の号令を掛けても、目まぐるしく湧き上がる先端技術や新たなサービス業態の出現を目前に、自社の事業継続は太刀打ち行かなくなる姿が目に浮かびます。

まとめ

2種の発想アプローチであるフォキャスト方式の改善法とバックキャスト方式の逆算法、そして3つのイノベーション開発起点、そして問題解決と意味創造の2種のイノベーション、さらに、その実現のための思考法の関係性と心構えを解説してきました。

経営者にとって可及的判断が必要とされる新規事業やイノベーション開発において、ボトムアップ型の事業計画アイデアにおいても必要となるのが自身のWANTS起点の視点から見据える粒度の高い方向性(VISION)です。それは情熱と冷静を間を繋ぎ組織内の迷いを是正する共通指針となります。

アート思考がイノベーション開発における特効薬ではありません。デザイン思考も問題改善における魔法の剣でもありません。料理に喩えれば出汁を何で出すか、味付けにどんな調味料が必要かを最後は自分で考えて実行するようなことです。

つまり創造的な発想を導くための一つの思考手段であり、正解の無い時代に新たな問いを生み出し価値創造に繋げるアプローチです。特に時間の無い経営者には知識として、まずはデザイン思考の心構えを理解することを奨めます。

重要なのは、出てきたアイデアが潜在的価値の発見としてのソリューション系「問題解決のイノベーション」か未知の価値の創出である「意味のイノベーション」であるかを判別しどのレベルまで実行するかを自身のビジョンと照らし合わせて判断することです。

また、経営者からイノベーション開発を任されたチームは自分たちのアイデアがまずはどこを目指しているか強い目的と問題意識を明確にしておくことです。

そうでないと組織内部のしがらみに縛られてものごとの本質へは到達せず、結果、卓越したコンセプトやアイデアの飛躍が起きることもなくプロジェクトは終息することになります。

強い目的意識や問題意識を支えるのは、自分なりに真・善・美を求める思いであり、それこそが知識創造の原動力になるのです。

出典:野中郁次郎, 勝見明 共著 “「共感経営 」物語り戦略で輝く現場より” 日経BP 2020年

- アイデアの方向性によって、飛躍を促す逆算式のバックキャスト方式か改善に向いている積上げ式のフォキャスト方式かを検討し、状況によって両方で検証する

- SEEDS起点、NEEDS起点、そしてWANTS起点は求める価値や緊急性に合わせて視点を定める

- 潜在的価値の発見であればデザイン思考(+ロジカル思考)、未知の価値創造であればアート思考(+クリティカル思考)でWANTS起点で発想し内的SEEDSや外的NEEDSを利用し検証する

- 経営者にとって理解すべきポイントは、デザイン思考の場合は「ひとを中心に共感から導く問題改善」という姿勢や、アート思考では、「世界をどのような方向に動かしたいか」という自身との対話から始める姿勢の理解が重要

- 経営者は出てくるアイデアに対して、潜在的価値の発見である「問題解決のイノベーション」か未知の価値の創出である「意味のイノベーション」であるかを理解し自身の求めるビジョンと照らし合わせて判断する

参考文献

- クレイトン・M・クリステンセン「ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム」 ハーパーコリンズ・ジャパン 20170年

- 野中郁次郎 「共感経営」 日経BP 2020年

- ロベルト・ベルガンディ「突破するデザイン」 日経BP 2017年

X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローを頂くと最新記事を読み逃すことなく閲覧できます。