WEBサイトやアプリの制作を外部のデザイン会社に依頼する際、デザイン事務所から広告代理店、また、IT分野に特化したコンサルティング会社、そして、個人フリーランスまで依頼先も多様に存在します。

特にWEBやアプリなどのデジタル領域の企画・開発では、見た目のデザインだけでなくユーザー/顧客体験(UX/CX)という信頼関係の構築や満足度を醸成するブランディング観点からもビジネスに大きな影響を及ぼします。

現在ではいかなるテクノロジーを活用するにも、操作性(ユーザーインターフェース:UI)や情報設計(インフォメーションアーキテクト:IA)で利用者に満足した経験価値を提供するユーザー中心のシームレスなサービスデザインが事業継続の要と言えます。

例えば、生成AI(人工知能)などの最新テクノロジーを事業サービスに活用する場合、エンジニアリング専門のIT会社がUXデザインの企画やサービスデザインの領域まで深くこなせるかは未知数です。

今回は、WEBサイトの制作を中心にデザイン会社やデザイナーを見定める選定基準を中心に解説していきます。

デザイン会社とデザイナーの種類と特徴を知る

4つのデザイン組織

まずは、デザイン制作に関係する主な組織タイプを4つに分類して紹介します。

- デザイン事務所系(デザイン・エージェンシー)

-

規模は大きくはないが、在籍する専属デザイナーの割合が高い。代表自身がクリエイティブ出身の方が多く、営業を兼務する場合が多い。クリエイティブで個性的なエージェントが多く存在する。

- クリエイティブ・ブティック系

-

従来のデザイン事務所系が先端テクノロジーの要素も取り込みデジタル分野に特化し、新たな表現分野にも挑戦する。組織の規模は100人前後の中規模な組織も存在し、デザイナーとプログラマーが在籍する。人工知能(AI)やブロックチェーンなどのEmTech(Emerging Tech:先端技術)を活用した独自のアプリケーション開発も行う。

- 広告代理店系

-

社内に制作部門を配しながら、外部ネットワークを活用してデザインのみならず総合マーケティングサービスを提供する。会社規模に関わらず営業チームを有する。オンライン広告媒体に特化したエージェンシーも存在する。

- IT・コンサルティング系

-

昨今では、外資系ITコンサルティング会社を中心にデザインエージェンシーを傘下に取り込む傾向がある。上流工程から開発、実装、運用までの一連の流れを提供する。特に、UXに特化したコンサルティング会社が国内外に存在する。基本は上流工程のビジネス要件の整理や現状の問題改善、事業の継続における課題の設定を強みにしたコンサルティングと制作サービスの提供までを行う組織も存在する。戦略系のストラテジストや技術系の専門人員が社内に在籍し、関連会社がデザイン実装を行う場合もある。システム開発など大規模な案件を中心に統合的なユーザー体験(UX)の提供を目指す。

中小企業などで広告宣伝費の予算が限られている場合、企業選定の選択肢が限られる場合があります。そのような時は、次項で解説するフリーランスの登録会員を持つ専門人材や小規模の制作会社のマッチングサービス“クラウドソーシング”も選択肢として検討してみます。

ある程度の広告予算を確保できる企業では、新たな制作会社へ声がけをする時にはプロジェクトの目的に沿った選定基準を設けておくことで一次選定の時間を短縮化させることが可能です。

いずれの場合も、数多くあるデザイン会社の中から漠然と探すのでは単に時間を消費してしまいます。まずは、デザイン業者のタイプと特徴を理解して初期選定を進めやすくします。

コラム:デザイン会社のトレンド (クリックで記事が表示されます)

従来は職人気質であるデザイン事務所が多く存在しました。デザインの範囲もレイアウトや装飾に対する意匠のみならず、サービス全般を含めてユーザー体験を創出する領域までもデザイナーの役割として拡張してきました。

それは昨今の通信インフラやスマホなどのデジタル機器の普及と生活への浸透により、テクノロジーとデザインの融合が加速し、テクノロジストとクリエイティブが集結した新たなクリエイティブブティックが台頭してきました。

国内では、Team Lab、PARTYやアブストラクトエンジン(旧ライゾマティクス)や海外ではR/GAなど、また前述したIT系コンサルティング企業がデザイン会社のM&Aによる組織拡張など活発な動きを見せています。※2021年1月現在

さらにクラウドソーシングというフリーランスへ一括で依頼が出来るネットワークサービスも出現し、発注内容や規模に合わせて多様な発注先を選べるようになりました。

専門人材を束ねる「クラウドソーシング」という依頼方法

前述の4タイプ以外では、フリーランスの専門人材をWEB上でマッチングさせてプロジェクトのチームを発足し運営するクラウドソーシングという仕組みが有ります。

クラウドソーシングのサービスは大きく、総合タイプと専門特化タイプの2種類に分かれます。総合タイプでは、Lancers や クラウドワークス などのサービスが有名です。

専門特化タイプでは、Craudiaや Bizseek といったWeb制作に特化したクラウドソーシングサービスが存在します。※2021年1月5日現在

案件規模も単発の作業から大規模な制作や運営管理まで受け付けています。特に中小企業などには、ロゴ作成や小規模のweb制作の場合は予算規模でプロジェクトメンバーを招集して貰うこともできるので手軽に募集が掛けられるメリットがあります。

また、フリーランスとの契約上の信頼性などは、機密保持や契約関連などはクラウドサービスの提供企業と締結するケースが一般的で、個人との直接契約とは異なり安心感もあります。

注意点は、発注前に納期延滞や納品状態、納品後に問題が起きた場合などの「契約不適合責任(瑕疵担保責任:かしたんぽせきにん)」の範囲はサービスを提供する企業との確認が必要となります。

これらの制作会社の選択肢を踏まえた上で、スムーズに制作依頼を進めるための依頼側の初期準備について説明していきます。

WEB制作を発注する前の準備ポイント

制作目的を明確にする

WEBのデザインでは、運用効率を上げるコンテンツマネジメントシステム(CMS)のシステム導入やサーチエンジン対策(SEO)、さらにプリセールスを効率よく推進するマーケティングオートメーション(MA)や、顧客管理システム(CRM)や営業支援ツール(SFA)のテクノロジー連携が発生します。

WEBデザインを外部に依頼する場合、WEBサイトの目的や、自社運用するかなどのビジネスや機能の要件を事前に検討しまとめておく必要があります。

もちろんWEBサイトのビジネス要件だけを明確にし、その後はどのような技術が必要かといったシステムに関する機能要件は依頼先の提案に含めてもらうことも可能です。

ただ、あまりに漠然とした要件の依頼となると見積を作成するにも大まかな概算となり、また、対応できる組織もリスク管理の観点から限られる可能性もあります。

また前述したように、顧客体験のデザインでではオンラインとオフラインを統合したシームレスなサービスデザインが重要視されています。まずは、自社の目的を明確にした上で何処までの作業をデザイン会社に依頼したいかを自社内で検討します。

一般的なデザインのトレンドを知る

WEBサイトの最近のデザイン傾向は、色彩と形状を最小限で構成したシンプルな構成と最低限の装飾が主流になります。(例:マテリアルデザインやフラットデザインなど:参考サイト”事例から学ぶ!マテリアルデザインとは “)

これは閲覧状況がPC環境からSP(スマートフォン)環境へ移行し、限られた画面上での情報伝達を工夫する必要が生じた背景が理由として挙げられます。

装飾性を前面に出すファッション業界やBtoC向けのキャンペーンサイト以外では、使い勝手を意識したボタン配置や導線設計などのインターフェース構成(UI:User Interface)における操作性を含むデザイン設計が重要となります。

発注側も意識するwebデザインのサンプルや流行を事前に確認しておき、そのままを作成して貰うのではなく方向性や意志を示せるようにすることでデザイン上の誤解や齟齬を回避する工夫を施しておくと手戻りの少ないやり取りが期待出来ます。

複数の会社に提案を依頼する場合の留意点

発注側でやりたいことの整理と優先順位を検討し運用面で何処まで内部でまかなえるか、それとも全て外部に任せるか発注前に社内で課題を整理し予算に紐付いたビジネス要件をまとめておくとその後のやり取りが進みやすくなります。

その次に、それぞれのデザイン会社の特色を把握した上で異なるタイプの組織を選定し提案を貰うことで、多様な角度から課題解決のデザイン案の確保も可能になります。

ただ、あまりに多くの会社にコンペ参加へ声を掛けるのも、参加側の心理上、気分を害することにもなりかねます。社内で選出する判断時間の手間も考えて、多くとも3〜4社程度が適切と考えます。

また中小企業や創立まもない会社の場合、会社の信頼性などから提案の参加を受けて貰えないケースもあります。その様な場合は、前述したクラウドソーシングのサービス利用も選択肢として検討が可能です。

一括発注と専門ごとの個別発注

発注側の観点で考えると、複数の会社に都度、個別に発注するよりも一カ所に集約した方が複数の契約や請求関連などの管理業務の手間は大幅に楽になります。

例えれば、録画ハードやブルーレイプレーヤーが一体化したオールインワンの薄型テレビの購入と同じで、機器接続や設定の手間が無く手軽に利用が出来ます。ただ、何か不具合が起きた場合、原因究明に時間を要したり製品によっては一部の部品を交換することが困難で商品自体を交換せざる得ないリスクも考えられます。

WEBホームページ制作でも、制作以外にサーチエンジン対策(SEO)や集客施策のSNS含むオンライン宣伝活動、または、マーケティングオートメーションなどの顧客管理ツールとの連携など、目的や必要に応じて多岐に渡るツールや施策の連動が必要となるプロジェクトがあります。

個別発注の利点として、特定の施策で成果が振るわない場合は部分的な業者変更で、新たに仕切り直しが可能になる点です。また、第三者の視点で問題を新たに見直す機会にも繋がります。

考慮すべき点は、自社でどのくらいの期待を寄せてプロジェクト予算を掛けるかにつきます。因みに、多岐にわたる内容を全て一社に依頼する場合、営業管理費とプロジェクトマネージメント費用の管理費用が請求されます。

一括発注も個別発注でも、それぞれに一長一短があることを念頭に、プロジェクトの規模によってどの様な体制が理想かを検討しつつ、発注における優先順位を定めておくことが必要です。

デザイン会社の選定基準

コンペ提案の依頼で、デザインを依頼する際の3つの選定基準となるポイントを解説します。

1. デザイン設計のコンセプト

プロダクトデザインのように、想定するWEBサイトの課題設定やターゲットに基づいて論理的にデザイン構成やコンセプトを説明する責任がデザイナーにはあります。

『言葉のデザイン』〜デザインコンセプト〜で解説したデザインコンセプトとは、言語化したデザインの方向性を示します。

提案時にデザインにおけるコンセプトの客観的な説明は、論理的なデザイン構築に対する判断軸になります。WEB専門の制作会社の場合、デザインコンセプトはプロデューサー/ディレクターなどが考え、WEBデザイナーはその指示に従って構成のデザインを行う分業制も存在します。いずれにせよ、提案されているデザイン構成を論理的に説明が行えるかもデザイン評価の判断基準とします。

WEBサイトは、常に改善を続けて育成する生き物ような存在です。ただ綺麗な構図や今どきのデザイン案を何案も持って来るだけでは、デザインの問題解決における役割の説得力が測れません。コンセプト設計を担う役割の人員がプロジェクトメンバーに配属されているかデザイン評価の重要なポイントでもあります。

2. 参加メンバーの体制図を確認

プロジェクト担当窓口の重要性

サイト開発において規模やサイトの仕様にもよりますが、数ヶ月以上の時間は掛かります。その場合、プロジェクトの円滑な進行に大きく関わってくるのが窓口の担当者です。組織の規模にもよりますが、営業がプロジェクト進捗の窓口になる場合と、別にプロジェクト管理者(プロジェクトマネージャー:PM)をたてる場合があります。

前述したように、関わる人員が多くなればその分の人件費が見積金額に反映されます。円滑なプロジェクト進行を期待する場合は、デザインの担当者(実務者)が窓口でなく、別のPMなどが窓口に立って貰えると何かと問題が起きた時には柔軟な対応が期待できます。

よくあるのが担当デザイナーが窓口を兼務する場合、プロジェクトが佳境に入ると実務作業に時間を取られて返信が滞ったりコミュニケーション上のやり取りでトラブルが発生することがあります。

営業担当が窓口役を行う場合の注意点は、細かいデザイン上の修正が起こる時、営業本人では専門性が低く社内に持ち帰り確認が必要になるため返答に時間が掛かる場合があります。また、バケツリレー側のコミュニケーションでは、誤解や抜け漏れなどの手戻りも懸念されます。

因みに外部の協力会社を起用してデザイン提案をしている場合、外部デザイナーとクライアント側が直接連絡を取り合うことを避けることがあります。

また希にあるのが、提案時のみに招集される仮のプレゼン代替要員です。これはプレゼン獲得用の人員とクライアント側の発注が伸びてメンバー構成が変わる原因などが考えられます。

私もプレゼンのみに参加する”プレゼン要員”を経験することがありました。特にコンペ提案では、参加メンバーは他の案件を掛け持ち対応している場合があります。特に大きな組織の場合、空き人員リソースの確保が難しくこのようなプレゼン用の代替人員の確保が起きる場合があります。

「あのプレゼンしてくれた人が、プロジェクトに参加してくれると思って頼んだのに…」。こうならないためにも、プレゼン時には、プロジェクトメンバーの名前や顔写真の入った体制図の提出依頼は重要です。

提案書には、窓口担当者の名前を明記し、顔写真も付けた体制図と問題発生時のエスカレーションフロー(連絡網)や役割が明確に記載された体制図を依頼します。

3. 見積の項目の勘所

デザイン工数の算出方式

見積の項目で、「デザイン費用一式」というざっくりとした内容を提出するデザイン会社も見受けられました。最近ではシステム構築の工数計算のようにデザイナーの作業工数を、「人/月」、「人/日」単位で労働時間を見積ることがデザイン業界でも一般的になりました。

案件を多くこなしている会社は、実際にどのくらいの作業時間になるかを想定で作業工数を割り出すことが可能です。ある意味、経験則を測る意味合でも、デザイン費を工数計算で算出している会社の方が安心できるとも考えられます。これにより、デザイナー単価の比較が見積上で可能になります。

管理工数の確認

また参加デザイナーの人数やアートディレクターの有無、さらには、プロジェクト管理者(PM)などのディレクション費用の項目が営業を含め、プロジェクトに関わる人員の費用項目を精査します。

因みに、「営業管理費」という名目で営業の人件費を見積に項目立てるケースが存在します。一般的には、税抜き合計金額の10%〜15%の費用が積み上げられるケースが見受けられます。

デザイン工数の詳細を確認

案件の規模によりますが、デザイン工数が他社より低い見積りの場合はデザインの修正回数をどの位を見込んでいるか事前確認の必要します。

あまりデザイン工数を取っていない見積の場合、受注金額を抑えるためにデザインの修正や手直し回数を極端に少なく見積もっている場合が考えられます。発注後の制作段階で、修正を依頼した時に程度や回数にもよりますが断られるケースも希に起こりえるので事前にスケジュール上で擦り合わせとおくと安心です。

仮に「デザイン一式」で見積を提出してくる制作会社の場合、案件を取りにいくための営業施策の値引き価格として「デザイン一式」で提出する場合も考えられます。その場合でも、修正費のタイミングがスケジュールでどこまで可能か担当営業に確認し後のトラブルの火種を未然に防ぐようにします。

発注側も何度も繰り返す修正依頼は、制作現場の士気とクオリティを下げるのでスケジュールに見合った意思疎通を持つように意識することも必要になります。

最後に、プロジェクトで関わるデザイナーの特徴についても解説していきます。

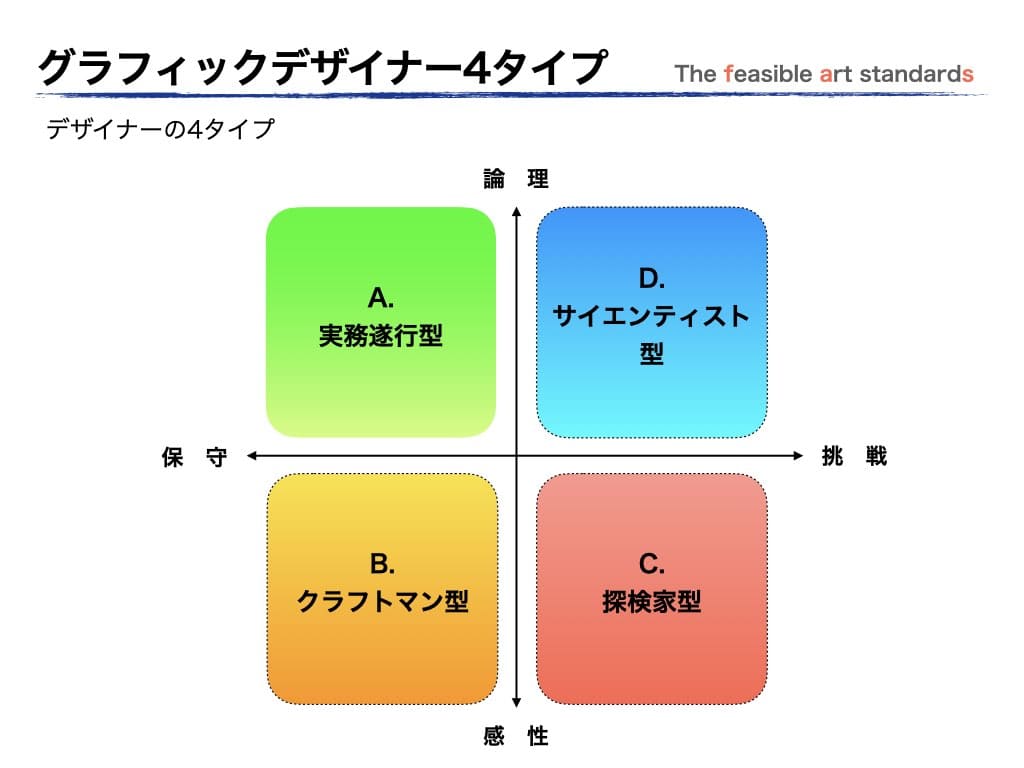

デザイナーの4タイプ

私もグラフィックデザイナーとして、広告代理店で制作業務に20年以上にわたって携わりました。その経験から、グラフィックデザイナーの特徴を4タイプに分類して紹介します。

この特徴を理解しておくことで、作業の進め方や対応などで後に誤解やコミュニケーションのすれ違いの危険を回避するメリットがあります。

A. 実務遂行型

装飾面のデザイン知識と理論的な思考で、きっちりと作業をこなすことを得意とします。デザインガイドラインなどのルール策定や運用設計など規則を設けた管理業務もこなします。またインターフェースデザインなどのUIデザイナーもこのタイプに属します。

B. クラフトマン型

一般的なグラフィックデザイナーのタイプ。自身が探究するデザインに深い造詣を有します。例えば文字デザインのタイポグラフィーや写真構図、書籍のレイアウト、また配色など専門性の高い分野を得意とします。職人気質を有しながら、自身でイラストも描ける器用なクリエイターのタイプもこの事象に含まれます。

C. 探検家型

活動的で多彩な趣味趣向から最新トレンドに対する臭覚が高いタイプ。特にキャンペーンやイベントなど時代を反映する斬新なデザイン業務を得意とする。

D. サイエンティスト型(研究者型)

ビジネスの目的を把握しどのように成果を生み出すか実験を繰り返しながら問題解決を中心にデザインを考えるタイプ。総合的な観点でプロジェクト全体を俯瞰しデザイン(設計)を遂行する。クリエイティブディレクターやUXデザイナーなどがこのタイプに属する。数値(サイエンス)にも興味を持ち探究心が強く、ダビンチのような文系と理系のハイブリットな人物像。

キャリアパスの側面から考えると、A(実務遂行)→D(サイエンティスト)、B(クラフトマン型タイプ)→A(実務遂行)、またC(探検家)→D(サイエンティスト)などの推移が一般的に見られます。

必ずしもこの4象限マトリックスのように綺麗に分類されるのではなく、バックグランドや経験により各象限を横断するデザイナーも存在します。

デザイナーとしてどの象限が優れているなどの優劣を表しているのではなく、問題意識を内面に持ちながら考え抜く問題解決者としてのスタイルの違いにて、どのような対応を望むかデザイナーの選定における判断材料に役立てます。

おわりに

デザイン業者を選別する時には、各会社の特性を把握した上で目的に合わせた会社選定と明確なプロジェクト体制を提示してくれる会社を選出することが重要です。

またグラフィックデザインとは、装飾や意匠だけではなくユーザーの利用価値や全ての体験における期待やポジティブな感情を醸成するためのプロダクトデザインの要素があります。

このような課題の側面から、デザインコンセプト設計、メンバー体制、そして適切な見積項目などの3つの選定ポイントを意識することで客観的に適切なパートナー企業を見いだせると考えます。

今後は、実際にプロジェクトを進めていく上で制作会社とのコミュニケーションに関する注意点を記事にしていきます。

- 制作会社の個性や特徴を把握し、敢えて異なる特性の制作会社へ提案の参加を依頼し多様な観点を吸収する

- WEBサイト構築は、その後の目的によって多くの技術や運用作業を自社がどこまで必要か事前に検討しておく

- デザイン評価では、感性でなく課題設定であるコンセプトを論理的に説明が出来る会社を選出する

- チーム体制における役割と担当の人名の明記は、提案事項として依頼する

- デザインの工数算出方法で、その会社の過去の実績や経験則が表れる

- グラフィック要素の先にある体験価値の設計は、プロダクトデザイン要素としてWEBデザインなどに最重要な要素

X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローを頂くと最新記事を見逃すことなく閲覧いただけます。