アート思考もデザイン思考でも、筋の良い問いを立てることは問題解決における適切なアイデアを導き出すことに影響を与えます。

これは川の上流が淀むと下流も濁るのと同様で、初動の適切な問い(論点)設定が最適な解決策の創出の鍵となります。

今回は、アート思考やデザイン思考を通して抜本的な解決策を導く問いの立て方を探索していきます。

適切な問いがもたらす効果

創造的アイデアを生む「問いの力」

問いを通じた論点の明確化

以前に掲載した“アート思考とは ” の記事で解説したように、アート思考は社会へ提供する価値を自己起点で導くこととなるのに対してデザイン思考は対象となるサービスやユーザーの抱える潜在的な価値観を掘り起こし問題解決を行うことが主な特徴であり違いでもあります。

動機が内発的か外発的かで異なるものの、観察や現状分析を通してどのような問題を論点として設定をするかは共通する課題です。ここを誤ると、導かれる解決策の方向性が大きく変わります。

つまり、「どう解決する=HOW」よりも、「何を解決するか=WHAT」を深掘りするための適切な問いを先に設定することが適切な論点を導くには重要となります。

創造性を妨げる思考パターン:要因と対策

陥りがちな失敗例として、固定概念に縛られて独創性を見失い予定調和なアイデアに帰結することが起こります。言い換えれば、表層の事象に固執して解決すべき問題の本質を見いだせず、思考が滞っている状態と言えます。

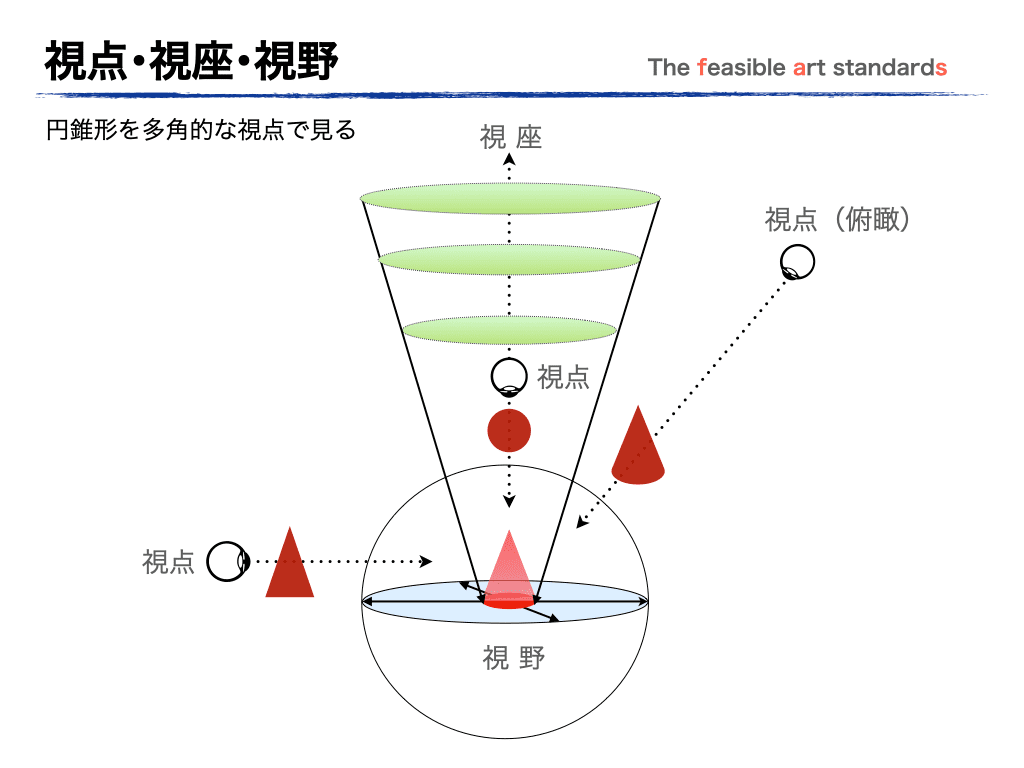

これを視覚機能に例えると、焦点が一点のみに合わされ視野が狭まる集中型視覚システムになる「中心視」の状態です。これは、執着や固定概念のために事象の表層しか見えずに活発な思考の広がりが阻まれて周囲の視野が狭められている状況です。

それに対して、広域で捉える周辺視は中心視だけでは見落とされがちな周辺に点在する関連情報へ気づきを引き出し問題の本質を見出すことが可能となります。これにより、適切な問題設定が可能となり、論点のブレを防ぎます。

最初に周辺視で問題の周辺を見渡し、取り巻く文脈全体を把握し、多角的な視点で問題の本質を探索する

この周辺視を可能にするための視野の拡張方法を次項で紹介します。

思考を広げ深める発散と収束の技法

思考の焦点を調整する「引き」と「寄り」

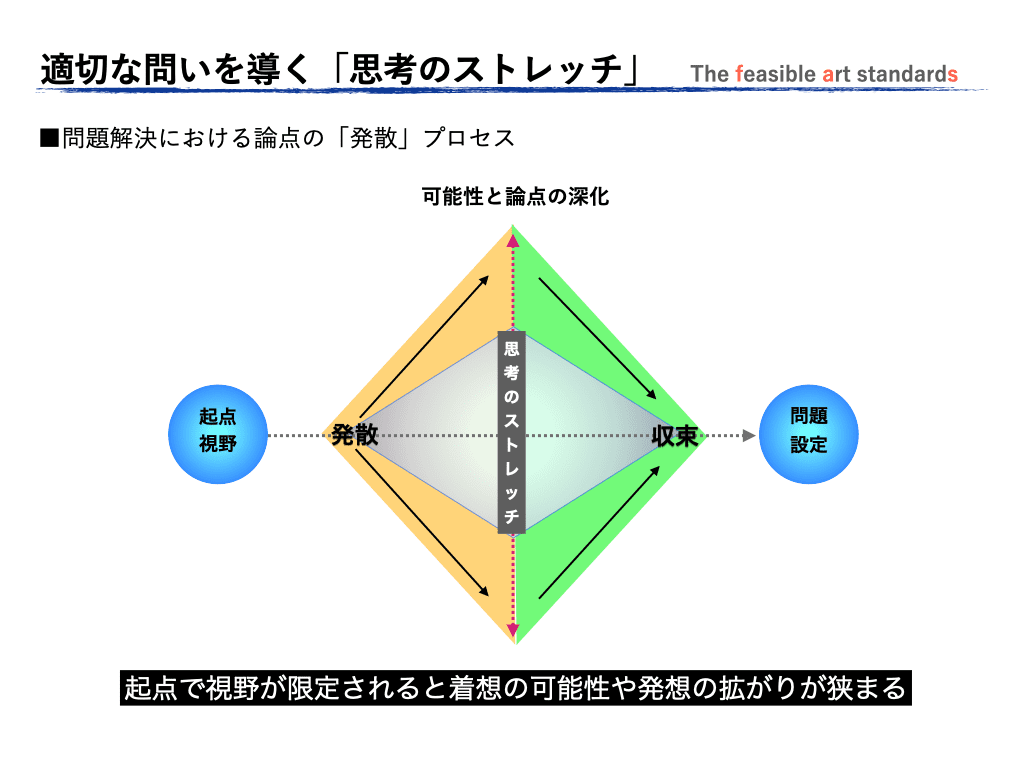

この周辺視の特徴を思考へ活用するには、発想を一度、拡げる「発散 : Divergence」と情報を整理する「収束 : Convergence」の2ステップの思考プロセスが効果的です。

これは「鳥の眼」で可能性の全体像を引きで捉えて俯瞰しながら可能性を拡げて「虫の眼」の寄りの視点で細部を確認し整理するカメラのレンズの「引き」と「寄り」の絞りのように思考を「発散」させ「収束」させる思考の手法です。

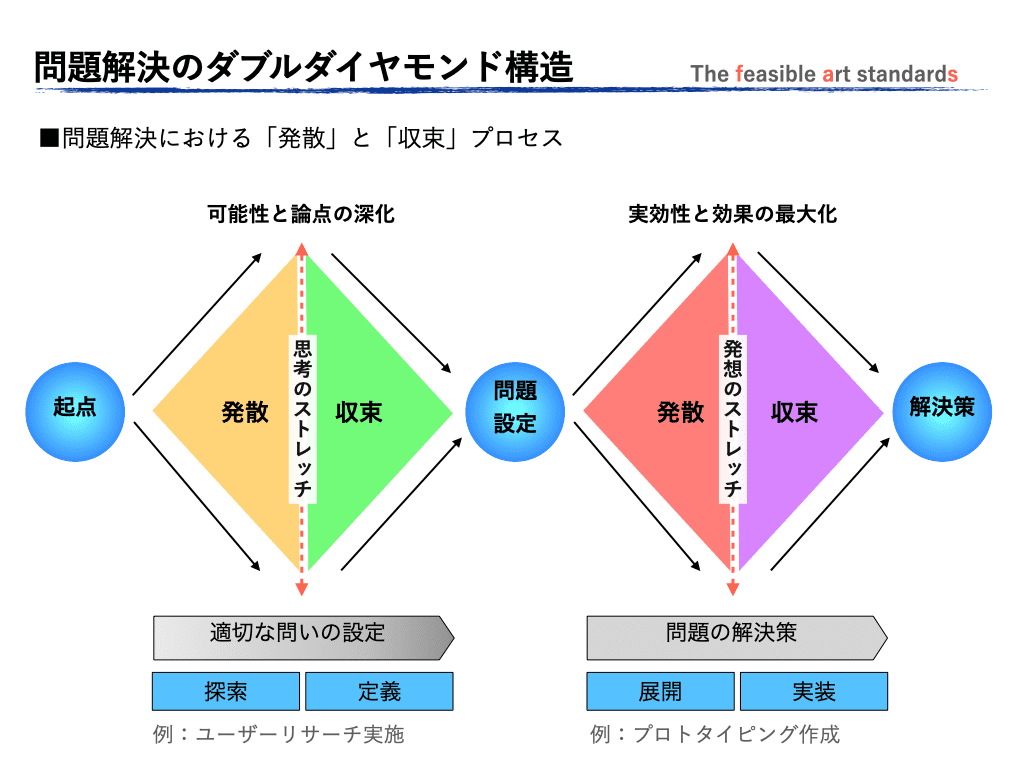

さらに発想を生み出し施策まで落としこむために、この「発散」と「収束」のセットを繰り返す”ダブル ダイアモンド” と言われる2段階の思考プロセスもあります。

前半はあらゆる可能性(=What)を探索する「問題設定」ステージ、後半は実施方法(=How)を選定し形作る「問題解決」ステージの2部構成からなります。

失敗例では、前半の問題設定の段階で発想が十分に発散できず、既存の枠を超える飛躍が生まれない点に注意が必要です。

早計に解決策に意識を向けると、発想が先細りする点に注意が必要

問いを使った思考領域の最適化

思考の死角を克服する方法

一般的には、多様な観点で対象や事象を観察しながら物事の関係性である因果関係を見極めることが重要だと言われます。内田和成氏の著書では、固定概念や偏見などの主観的認知が妨げの基本的な原因と説かれています。

人は誰でも事象を見るときに、知らず知らずのうちに決まった視点で見ている。つまり、自分なりのものの見方をしてしまう。(中略) 陥りやすいのは、だれでも自分の視点に固執しがちで、あるパターンにはまりやすいということだ。

出所:内田和成「論点思考」東洋経済新報社 2010年

つまり「問い」を立てることは、表層に現れた問題点を鋭く観察し、深い洞察を導いて物事の本質を見抜く力、すなわち*慧眼(けいがん)を発揮することと言えます。*慧眼(けいがん)」とは、物事の本質や真理を鋭く見抜く優れた洞察力を指します。

例えば、経営課題として「新規入会数の減少対策」や「リピート顧客の売上回復」などを社内で議論するとします。

組織内の営業目標として問題設定自体に問題はないのですが、このままの論点で議論を進めるのではなく、さらに掘り下げたり既存の前提条件に揺さぶりを掛けて論点の視野領域を押し広げて問題の奥に潜む本質を見直してみます。

理由として、起きている事象をそのまま問題設定に据えても、その背景にある因果関係が不明瞭なままでは抜本的な解決策が見い出せないからです。

そうならないためにも、事象を俯瞰し思考領域を拡張して、「問い」による問題の全体像の再考を試みます。そこから、論点となる新たな問題点が潜んでいないか探索します。

例えば、「高齢者に継続的に利用してもらうスポーツジムを考える」企画の提案をする場合、入会キャンペーンや利用頻度の促進などの従来のマーケティング観点だけでなく、ユーザーの利用価値へ思考領域を拡張してスポーツジムに集う意味や価値を再定義してみます。

そこで、運動を学びの時間と捉えれば生涯学習クラスなどの開催で付加価値や、地域社会との繋がりを提供するコミュニティー作りの観点では空いている時間帯に教室の部屋貸しレンタルスペース事業なども新規事業として考えられます。

こうして、スポーツの体験価値を拡張したり再定義したアイデアの発想を深めることも可能です。このように、健康需要の周囲に点在する価値を結びつけることで新たな発想を導くことができます。

問題の論点を再定義し、思考の視野を拡げて新たな発想の枠組みを再構築して斬新な着想を呼び込む

次項では、「問い」を補う仮説設定の役割などについて解説していきます。

発想力を高める仮説と問いの活用法

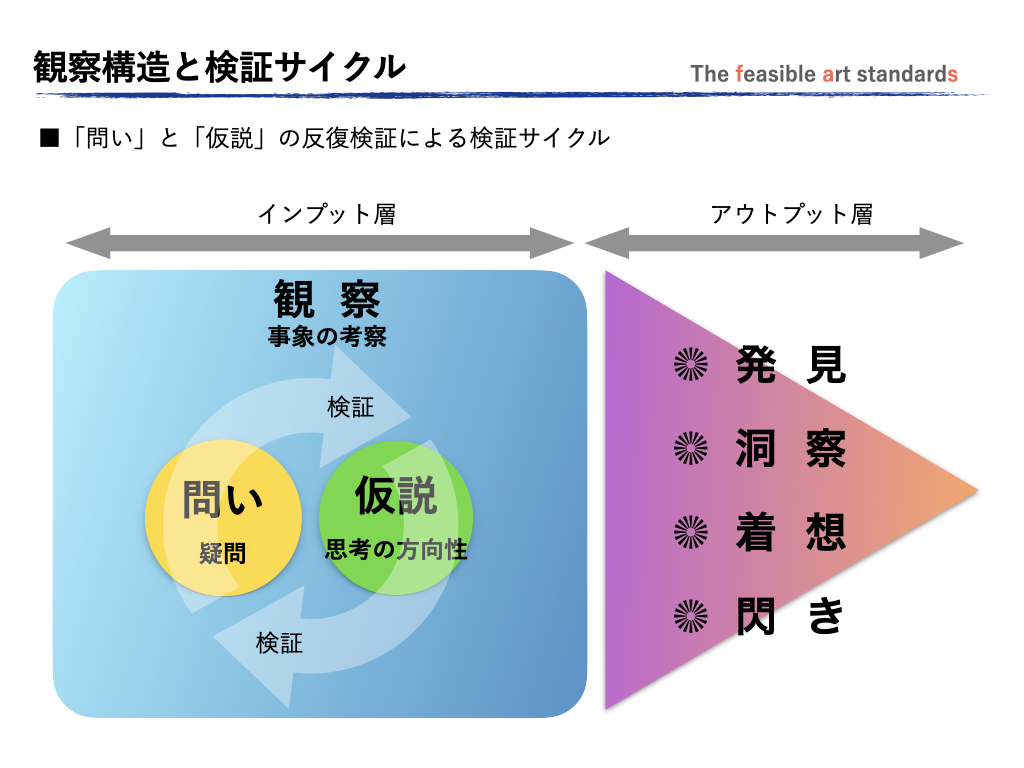

デザイン思考の初期プロセスにおいて、ユーザー調査やインタビューなどの観察からいきなり現状把握を行う前に、まずは「仮説設定」を基に方向性を見据えた上で効率よく対象の観察作業を進めて気づきを導きます。

もし「仮説設定」を行わずに漠然とした状況で観察活動を行っても、観察すべきポイントが曖昧な中では範囲が拡がり過ぎて時間を必要以上に要する事態に陥ります。

また、仮説検証を繰り返すことで思い込みや固定概念から抜け出す仕組みになります。つまり、仮説検証で新たな「問い」を設けることで既存の枠組みの外側から思考する意識を能動的に作り上げます。

発想を揺さぶる「問い」と「仮説」の検証サイクル

「仮説設定」では、個人の経験や知見に依存するため「問い」から開始して「仮説設定」を導く流れを検討します。ただし、どちらのアプローチから始めても構いません。あくまで、どの状況からも発想に揺さぶりを掛けられる検証サイクルで思考の壁を乗り越えることが重要です。

まずは、どのような問題を解決するのか課題設定の対象を明確にしながら仮説を立てます。そして、その先に潜む気づきを見出すことに集中します。

ポイントは、初期に立てた仮説自体には固執せずに論点を拡げて柔軟に探索することです。そして、対象に対する興味関心や課題解決への情熱が発想力の源泉 であることに留意します。

仮説設定は着想の土台として活用し、固定概念や執着から離れた柔軟な観察眼を意識する

「問い」の連鎖反応を利用する

アイデアを照らすサーチライトの役割

仮説を基に観察を行う内にいくつかの新たな気づきに出会うことがあります。その気づきに対して繰り返し自問を繰り返すことで論点をさらに精製します。

例えば、問いの切り口を抽象化することで新たな問いへと展開し新たに論点が生まれるきっかけを導きます。その際に初期仮説はあくまで問いを導く誘い水として活用して新たな問いに集中します。

なぜ問いの切り口を抽象化するかというと、抽象化による俯瞰視することでアイデア発展の余白を設けておくためです。初期の問いにおいては、「広げすぎずも制限しすぎない」状態で発想の連鎖反応を起こす可能性を残しておきます。

また、思考プロセスを放射状に視覚化するマインドマップなどのツールを用いると視覚化によりアイデアの整理の効率化にも期待が持てます。※マインドマップの活用方法の紹介は、次項「問いを導く準備」で解説します。

具体的には、仮説をマインドマップの中心に据えて放射状に関連情報を導き出します。そして、新たな仮説を思いついたらそれを中心に据えて考察を繰り返し続けます。

マインドマップの利用メリットは、初期仮説を視覚的・時系列的に整理することで、新たな気づきや発見への集中と、アイデアへの固執回避および発散思考の両立を可能にすること

この「仮説設定」→「観察」→「問い」→「気づき」のプロセスは以下のように活用できます:

アート思考の場合: ビジョン創出などに役立ちます。

デザイン思考の場合: 解決すべき課題の方向性を定め、観察と問いを繰り返しながら洞察を深めて創造へつなげます。

次項では、アイデアを日常的に蓄積する方法を解説します。