ビジネス環境がめまぐるしく変わり続ける中、固定観念にとらわれない「問い」を立てることこそ、打ち手を生み出す鍵です。実際、多くのグローバル企業が「問いの力」を活用して、課題解決と革新的アイデア創出に成功してきました。

本稿では、明日から実践できる「問いの立て方」を3ステップで整理します。キーワードは、「深掘り(Deepen)」、「研磨(Refine)」、「検証(Validate)」で思考を拡張し、ビジネスに革新をもたらす具体的手法を解説します。

イノベーティブな企業も実践する「問い」による問題解決メソッド

固定概念を打ち破り思考力を高める役割

ビジネスの現場では、前提条件を「問い直す」ことで思い込みを捨て、新たな解決策を発見する手法が広く使われています。

トヨタも採用する本質を見抜く「問い」の実践テクニック

トヨタ自動車では、改善活動において「なぜ」を5回繰り返すことで、根本原因を突き止める「5 Whys分析(なぜなぜ分析)」が社内で定着しています。

5Whysの分析例:

事象:機械が突然停止した

- なぜ機械が停止したか? – 過熱したため

- なぜ過熱したか? – 注油が不十分だった

- なぜ注油が不十分だったか? – メンテナンススケジュールを見落とした

- なぜスケジュールを見落としたか? – 担当者の管理システムに問題があった

- なぜ管理システムに問題があったか? – 定期的なシステム点検 が行われていなかった

「問い」を繰り返すことで、思考が深まり、独創的なアイデアを生む糸口を見いだすことが期待できます。さらに、チームでアイデアを検討する際には、固定概念や思考停止を乗り越える効果も挙げられます。

つまり、「問う」行為とは、事象の全体像に意識を向けて問題解決の解像度を深化・飛躍させる役割と考えます。

思考を深めてイノベーションを導いた事例で、宇宙開発に革命を起こしたスペースX社の再利用ロケット「ファルコン9」の開発事例を以下に紹介します。

※タイトル(or▲)をクリックすると記事が現れます。

SpaceX社の飽くなき「問い」の追求 (クリックで表示)

SpaceXの再利用型ロケット「ファルコン9」は、圧倒的なコスト削減を実現し、商業宇宙開発の常識を覆しました。背後には「なぜ」を掘り下げる思考プロセスがありました。

再利用ロケット開発の背景と課題

- 従来のロケットは、一度使用すると廃棄されるため、打ち上げコストが高額

- 高コスト構造を打破し、宇宙へのアクセスをより容易に、かつ信頼性を保つことを目標に掲げる

- ロケットを再利用するためには、以下の課題を克服する必要がある

- 大気圏再突入時の熱: ロケットが地球の大気圏に再突入する際に発生する高温から機体を守る技術。

- 着陸時の衝撃: ロケットを正確な場所に着陸させ、機体を損傷させない技術。

- コスト構造の変革: 再利用システムの開発・運用にかかる費用を、使い捨てロケットの打ち上げコストよりも低く抑えること。

「なぜ」を深掘りし、技術革新へ繋げる

SpaceXは、「なぜ」を掘り下げて以下の答えを探求しました。

- なぜ、ロケットは再利用が困難なのか?

- 大気圏再突入時の極限の熱と着陸時の衝撃に耐える機体構造の開発が困難であるため。

- なぜ、耐熱性の機体構造を作れないのか?

- 既存の耐熱素材では、重量が増加し、打ち上げコストが高くなるため。

- なぜ、正確な着陸を実現できないのか?

- 大気圏再突入時の予測が難しく、制御システムが不十分であるため。

これらの問いと課題設定に対して、SpaceXは次のような技術革新で3課題の解決策を導きます。

- 耐熱構造の不要性へ着目:

- 第一段エンジンとタンクのみを再利用する構想で、スペースシャトルのように宇宙まで到達した部分の回収・再利用することをせずに、高温対策の必要性と運用費用を軽減。

- 着陸脚の改良:

- グリッドフィンと呼ばれる可動式の翼と、逆推進エンジンを組み合わせることで、ロケットの姿勢を制御し、正確な着陸を可能にする。

- 自律制御システムの開発:

- ロケットの打ち上げから着陸までの全過程を、高度な自律制御システムによって自動化する。

SpaceX社のブレークスルーと課題

この再利用型ロケットによるSpaceX社の成功は、宇宙開発の費用を削減し、商業宇宙旅行や火星への有人飛行といった新たな可能性の扉を開きました。

今後の課題は、再利用の回数を増やし、使い捨てロケットよりも運用コストを低減することを目指しています。

組織内で問題解決を促進する「問い」の役割

問題の前提条件をアップデートする必要性

社内で「問い」が必要となる主な場面は、事象の分析や解決、改善活動や新規事業の開発などの企画立案が挙げられます。特に社内で改善活動を行う場合、注意すべき点は、自社で認識されている問題や課題が、必ずしも現状に見合った論点とは限らないことです。

なぜなら、企業文化は過去の成功体験を礎に形成されたり、業界の永き慣習で思考が膠着していたりする場合、更新されない思い込みの死角となる「思考の囚われ」が起こりえるからです。

思考の囚われの例では、既存の大手自動車メーカーで主流のガソリン車エンジンの開発競争の最中、電気自動車のモーター開発では、テスラなど新興電気自動車メーカーに遅れを取った歴史があります。また、デジタルカメラが台頭してきた時代に、米国のフィルムメーカー大手Kodak社が破産した例も挙げられます。

仮にアップデートを行わないで改善計画を進めた場合、問題の本質が現状と乖離していた場合は計画が思うように進まず頓挫する可能性があります。

ある意味、古い海図で航海に出るような行為です。まずは、前提条件を振り返りながら、事象を見直す「問い」で現状と照らし合わせながら、プロジェクトの目指す目的や理解を深めます。

前提条件や問題自体を問い直すことで、思考をアップデートし論点のずれや漏れを確認する

次項では、問いかけの基本型となる概念を整理し解説していきます。

ビジネスで思考力を深める3つの「問い」基本概念

最初に、基本となる3つの「問い」の概念を見ていきます。

- 理解を深める「問い」:So what?

- 論点を磨く「問い」:Why so?

- 確証を高める「問い」:True?

この3つの「問い」:So what?=それは何か?(実体の探求)、Why so?=その意味は?(認識の一致)、True?=事実に基づいているか?(証拠の確定)は、クリティカル思考(=批判的思考)でも取り上げられる本質を見出す「問い」の基本型です。※本稿では、クリティカル思考の実践法ではなく「問いの立て方」の本質やヒントを解説していきます。

この基本概念の問いかけを繰り返すことで、事象の理解を深めます。そして、矛盾点や見落としていたリスクの発見など思考の死角を事実を基に、再整理しながら解決までの筋道を描きます。

「思考のストレッチ」がもたらすユニークな視点

新たな発見を促す思考の広げ方

問いかける行為とは、物事の本質を見据える思考のストレッチとも言えます。それは、前述したように思い込みから解き放し、視野を拡げて事象の本質や施策の目的を認識する役割です。

別の言い方をすれば、視野を拡げて物事を多角的に見渡すことで問題の新たな切り口や論点に気づくことにも繋がります。

例えば、一休さん(一休宗純)の逸話で、「この橋、渡るべからず」という看板に対し橋の中央を歩くという機転をきかせた話は多くの方がご存じでしょう。

とんちに限らず思考の視点を切り替える行為は、カメラで言う広角や望遠など視写体に合わせてレンズ交換を施す行為と同様です。「橋」と「端」という同音異義の共通点に着目する展開は、内省の問いかけでユニークな解決策を導き出した喩え話と言えます。

「問う」ことは、視野を拡げ事象の捉え方である視点を変え新たな解釈や洞察を浮かび上がらせる

「問い」は問題の論点の輪郭を整えながら、視野を拡げて新たな発見を促す思考法です。この客観性や俯瞰で問題の意味を問い直す行為をメタ思考と言います。そこには取り組むべき論点の解像度を高めながら、視野を拡げて思考を発展させるプロセスが存在します。

次項では、問いの4タイプや具体的なアプローチを考察して行きます。

ビジネスで使える「問い」の4つの型と実践プロセス

「問い」の型の具体的なプロセスと活用法

思考を深める「問い」の4型

「問い」の種類には、前述の論点の理解を深める正解のないオープンな問い:What型, Why型と、事実の認識を深めるクローズドな問い:True型、そして、解決策を検討するオープンな問い:How型の計4種の「問い」の型が挙げられます。

「問い」の基本プロセスとして、What型(実体は何か?)や、Why型(その意味は?)の理解や認識を合わせる「問いかけ」で思考の視野を拡げて理解を深めます。この2種の「問い」を相互に繰り返すことで、問題の本質を掘り起こし認識を固める役割を持ちます。

それに対して、True型(事実の証拠は?)の「問い」は、事象と原因(要因)の因果関係を問うクローズドな質問で要因の抜け漏れや相関関係における事実の確証を高める役割があります。

| No. | 問いの型 | 内容 | 特性 | 特徴 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | What型 | So What? | 理解の深化 | オープン | 実態把握 |

| 2 | Why型 | Why So? | 論理の構築 | オープン | 因果探求 |

| 3 | True型 | True?(Really? ) | 根拠の確定 | クローズド | 事実確認 |

| 4 | How型 | How to do? | 対策の検討 | オープン | 解決策の探索 |

アプローチ別、問いかけ例

- 1.What型(実態把握)の問い:

-

- 課題の本質は何か?

- 具体的な症状は何か?

- 影響を受けている要素は何か?

- 2.Why型(因果探求)の問い:

-

- なぜこの事象が発生したのか?

- 根本的な原因は何か?

- どのメカニズムで問題が生じているか?

- 3.True型(事実確認)の問い:

-

- この仮説は本当に正しいか?

- データは何を示しているか?

- 想定と現実にギャップはないか?

- 4.How型(解決策の探索)の問い:

-

- どのように解決できるか?

- どの方法が最適か?

- 実行可能な対策は?

Netflix社は、データ分析を活用した『What型』の問いで視聴者ニーズを把握し、事業成長に繋げた事例として、オリジナルコンテンツ制作におけるデータ活用が挙げられます。以下に、詳細な事例を紹介しています。

※タイトル(or▲)をクリックすると記事が現れます。

Netflix社 『What型』問いの深掘りでヒットを紡ぐ (クリックで表示)

データ分析と視聴者ニーズの把握

Netflixは、膨大な視聴データをもとに、視聴者の好みや行動を深く理解する仕組みを構築しています。「What型」の問い、すなわち「視聴者は何を求めているのか?」を軸に、データドリブンな意思決定を行っています。

このプロセスにより、視聴者の深層的なニーズを解明して、「観たいと思わせる」作品を的確に提供することでユーザー体験を向上させています。このアプローチが、Netflixのオリジナルコンテンツの成功に直結しました。

Netflixは2010年代初頭、ストリーミングサービスとして成長の過程にありましたが、競争が激化する中で差別化を図る必要に迫られていました。そこで、以下の戦略転換を発動させます。

- コンテンツの独占性: 独自の作品を持つことで、他のプラットフォームとの差別化を実現。

- ライセンスコストの削減: 外部コンテンツのライセンス取得にかかる費用を抑える。

- ユーザーの囲い込み: 視聴者が「Netflixでしか観られない作品」に惹かれ、継続利用を促す。

そこで、視聴行動データを以下の2つの観点から分析し、オリジナルコンテンツ制作の第一弾として、Netflixは『ハウス・オブ・カード』に投資することを決定しました。

- 視聴者の嗜好性の把握:ジャンル別ランク、人気俳優や監督の特定、視聴完了率や再生回数などのKPI設定。

- ABテストの実施:予告編や作品紹介のパイロット版を複数パターン制作し、ABテストを実施。『ハウス・オブ・カード』が視聴者の嗜好性を惹きつける確信を見いだす。

まとめ

TV放送のない、世界初のインターネット上オリジナル配信番組、Netflix『ハウス・オブ・カード』制作は、データに基づいた意思決定と革新的な配信モデルの成功例として知られています。このプロセスは、「視聴者が何を求めているか?」という『What型』の問いを中心に進められ、膨大な視聴データを適切に活用することで、視聴者の期待を超えるコンテンツを生み出しました。これは、データドリブンなアプローチが、エンターテインメント業界でどれほど強力な競争力となり得るかを象徴しています。

最適な論点を見いだす「問い」の型

問題解決においては、慣れてないと解決策である打ち手を検討するHow型の「問い」から着手しがちです。前述したように、この場合、扱うべき論点が適切でないと最適な回答が導かせられません。

まずは、適切な論点を定めるために初動で前提条件の再認識となるWhat型, Why型, True型の「問い」の基本概念を利用して扱うべき論点の土台を固めていきます。

解決策となる打ち手を検討する場合は、論点設定が整った後に創造的な施策を見出すブレインストーミングなどを活用して思考を活性化し発想を拡散させていきます。

論点設定の基本となる3種のWhat型、Why型、True型を念頭に置き、次項で課題別に思考を深める主な「問い」を確認していきます。

課題に合わせた「問いの立て方」

まずは、基本の問題解決のプロセスを確認していきます。

問題解決のプロセス例

- 問題を具体的な言葉で記述

- 影響範囲と重要度を評価

- 初期仮説の設定

- 要因の関係性を図式化(フィッシュボーンチャートなど)

- 5Whys分析などで思考を深化

- 要因の特定

- 収集データなどによる裏付け

- 反証の可能性を検討

- 仮説の精度向上

- 複数のシナリオ検討

- リスクと効果の評価

- 実行可能性の判断

問題解決では、一過性の技法ではなく、学習と成長を促進させる反復した循環検証法が効果的である

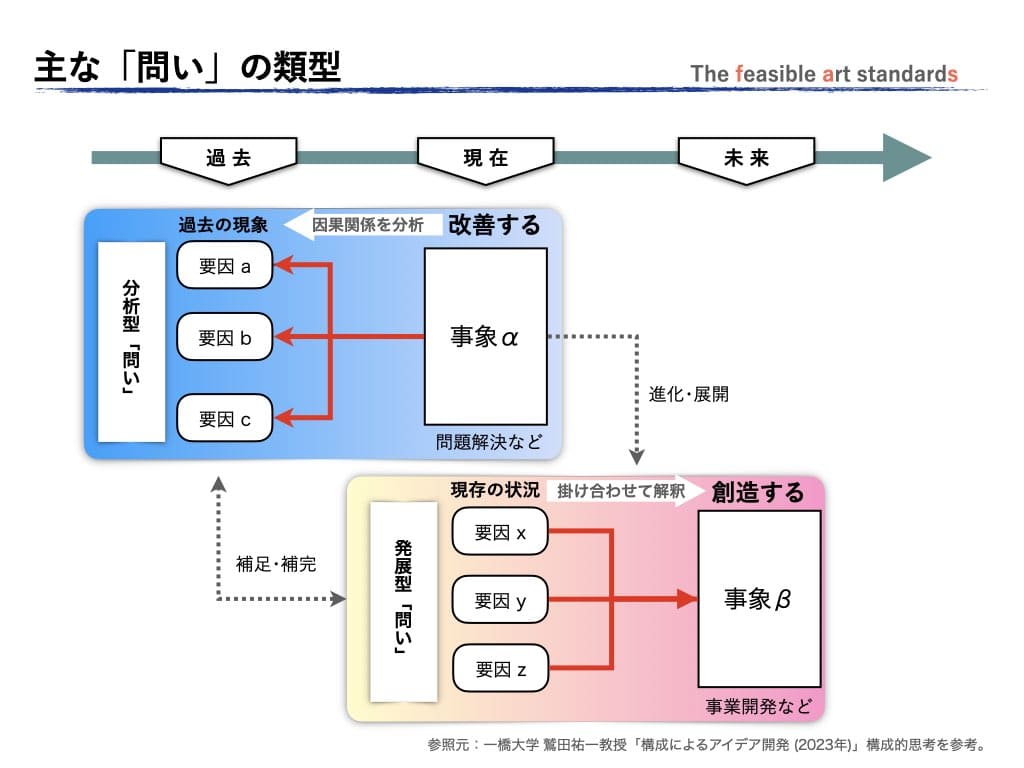

課題の方向性から検討する要因の範囲を絞り込むことで、時間の節約を行います。次に、「分析型」と「発展型」の2種の「問い」の特徴を紹介します。

分析型と発展型の特徴と用途

問題解決と事業開発のための「問い」のタイプとは?

一つ目は、顕在する事象に対し過去に遡って要因を分析して問題解決を発案する「分析型」の問いです。これに対して、未来のあるべき姿を現状の要素を組合わせて新たに創造する「発展型」の問いです。

| 「問い」分類 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 「分析型」の問い | 現在から過去へ遡る:因果関係の究明と改善 | 既存の問題解決や改善 |

| 「発展型」の問い | 現在から未来を創造:現状を掛け合わせて新たな解釈を見出す | 新たな事業開発や課題発見 |

「分析型」の問いでは、現状から過去までの要因を遡り分析して解決策を引き出す論理的な思考を中心としたアプローチです。現在から過去に向けた思考のベクトルで要因の因果関係の追及と解明を施す思考です。例えば、営業利益の向上や品質改良、生産効率の向上などの改善に関する課題が挙げられます。

これに対し、現状の要因を土台に新たな将来に向けたベクトルで課題発見や新規事業などに「発展型」の問いを用いて要因を掛け合わせて新たな解釈(=価値)を見出して斬新な施策を創出する創造的な思考のアプローチです。構成的思考とも言われています。

主に新規事業や商品開発など事業開発だけでなく、SDGsなどの社会的課題への取り組みや新たな組織改革など未知の課題設定や解決に役立てます。

SDGsへの取り組みとして、「企業が社会貢献しつつ、利益を上げる新たなビジネスモデルは何か」といった問いです。

この2つの「問い」は、組み合わせて利用することで過去から現状を分析して、新たな事業構想を導くアプローチとしても活用が可能です。

現在では、生成AIを活用してAIに「問い」を投げかけながら問題の分析や新たな発見を行うAIブレインストーミングなどの思考の発散方法を効果的です。

現在から過去の現象を分析する問題解決か、現状から進化・発展させた未来へ向けた創造かで「問いの立て方」も変化する

問いを立てる時の留意点

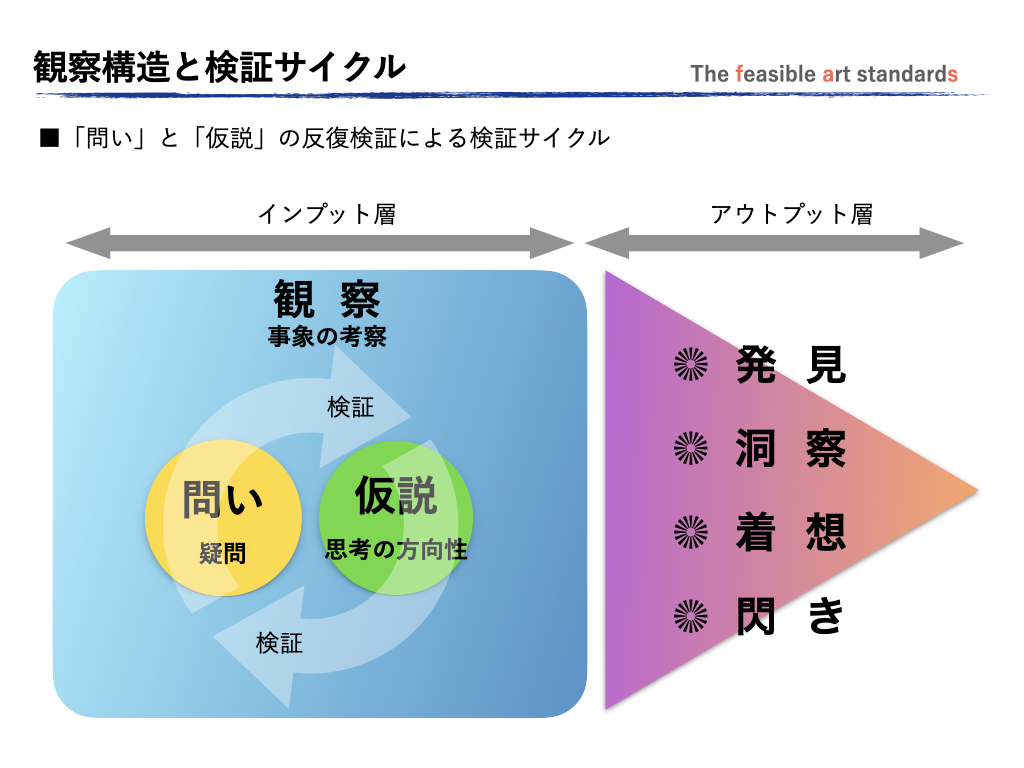

筋の良い「問い」で仮説を導くために

「問いの力」で深める仮説設定との相乗効果

問いを立てる時の課題として、単に「なぜ、どうして」の疑問を闇雲に抱く「問い」では、結論の収拾に必要以上の時間を消費して実行に移れない事態が起こります。

そこで、仮説を立てることで時短が可能になります。まずは、方向性に合わせて仮説設定を「問い」で探ります。

筋の良い仮説を仕上げていくには、基本の「問い」:What?,Why?, True?で「仮説」の検証サイクルを繰り返しながら論点を練り上げて仮説の確度を高めていきます。

要因分析の注意点

網羅性の落とし穴

注意点としては、前述したように要因分析の細分化や網羅性へのこだわりが問題を複雑化させ、いつまでも企画実施に進めない「過剰な分析のブラックホール症候群」に注意します。

このトラップには囚われないためには、仮説で論点のあたりを付けて必要範囲の分析から着手します。例えば、売上減少の要因を仮説として「ターゲット層の需要変化」と設定し、それを問いで検証します。

内田和成氏の著書「仮説思考」では、情報は集めるよりも捨てることが大切であり情報の網羅性にこだわることは、意志決定が後手に回るとされています。

仮説設定で、闇雲な情報収集などの時間を短縮し「問い」を繰り返しながら仮説の精度を高める

相関関係と因果関係の不一致

また、要因分析の際に相関関係と因果関係は必ずしも同一でないことを留意します。例えば、Aに伴ってBという事象が発生した場合、必ずしもAが原因でBが起きたとは限りません。また、AがBより前に起き現象だからと言ってAがBの原因として捉えることもできないからです。

つまり、要因同士で関連性を示す相関関係が存在していたとしても、それだけで問題の因果関係が成立するとは限りません。また、共通要因を見つけると、思考が停止して潜在的な原因を見逃すことも起こります。

このように、安易な一般化などで思考停止となる「思考の囚われ」に陥りやすいので注意が必要です。

問題要因の相関関係と因果関係は必ずしも一致するものではなく、関連性を問い続けて短絡的な結論を避ける

おわりに

「問いの力」でビジネスの未来を切り拓く

「問いの力」は、個人の内省から始まり、チームの対話へと発展し、最終的に組織全体の思考を活性化させます。まず自分自身が事象の理解を深め、その洞察を仲間と共有することで、集団の知恵として昇華させることができるのです。

受験勉強では「正解」を求めることが目標でした。しかし、ビジネスの世界に明確な正解は必ずしも存在しません。答えのない問題に立ち向かうとき、私たちに必要なのは、曇りのない客観的な思考と、問いを繰り返しながら洞察を深めていく勇気です。

組織の中で問いを投げかけることは、時として煙たがられるかもしれません。特に上意下達の文化が根強い組織では、上司の発言に疑問を持つことすらタブー視される場合があります。

しかし、組織が重要な決断を下すまでには、必ず個人の思考が集約されるプロセスがあります。その過程で、問題の本質を探求し、新たな課題や論点を発見するための自省こそが、最終的な決断の質を左右するのです。

生成AIが情報を提示してくれる時代だからこそ、その情報を鵜呑みにするのではなく、自己の内省と知的好奇心による問いかけこそが、問題の本質を見抜く力となります。

今日から始める「問いの実践」

「問いを立てる」プロセスを日常業務に組み込むことで、問題の本質を見逃すことなく、チームの共創力を飛躍的に向上させることができます。

まずは、次週のミーティングで以下の3つの問いを試してみてください:

- 「So what?」(それで何が言えるのか?)

- 「Why so?」(なぜそうなのか?)

- 「True?」(それは本当に事実なのか?)

1つずつで構いません。会議の中で、これらの問いを自分に、そして仲間に投げかけてみてください。

そして1ヶ月後、問いを活用した企画書や提案資料を振り返ってみてください。改善ポイントを洗い出し、次回への学びとすることで、あなたとチームの成果は確実に前進します。問いの力で、ビジネスの未来を自ら切り拓いていきましょう。

- 「問う」ことは、問題意識を持つ入口となり、周囲や環境に関心を向ける切っ掛けで思考を活性化する

- 前提条件や問題を問い直すことで事象をアップデートし、論点のずれや漏れがないかを確認する

- 「問う」ことで事象の捉え方である視点を刺激し、新たな解釈や洞察を浮かび上がらせる

- 現在から過去の因果関係を調べて改善施策を見出す「分析型」問いと、現状を進化・発展させる未来へ向けた創造の「発展型」問いで目的別に問いの立て方を変える

- 仮説設定は、情報収集などの時間を短縮し「問い直す」ことで仮説の精度を高める

- 相関関係と因果関係は必ずしも一致するものでなく、関連性を問い正しながら短絡的な結論を避ける

参考文献

- 安斎 勇樹 「問いかけの作法」 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン 2021年

- 内田 和成 「論点思考」 東洋経済新報社 2010年

- 内田 和成 「仮説思考」 東洋経済新報社 2010年

- クレイグ・アダムス「『賢い人の秘密 賢者の思考法:その2帰納法-賢い人は自分を疑う』より」 文響社 2022年

- 細谷 功 「Why型思考」が仕事を変える 鋭いアウトプットを出せる人の「頭の使い方」」 PHPビジネス新書 2010年

- WORK MILL WEBサイト:未来思考のアイデア発想「構成的思考」で新たな価値を創造する 閲覧日:2024年5月6日

- 宙畑サイト:コスト100分の1へ、再使用ロケットが壊す宇宙の常識と残る課題 閲覧日:2024年12月16日

- DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー:「ネットフリックスが190ヵ国に8年で展開できた理由」 閲覧日:2024年12月17日

X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローを頂くと最新記事を読み逃すことなく閲覧できます。