デザイン思考では実施プロセスの最初にユーザーに対する「Empathy (共感)」から始まり、そこから問題発見や仮説立案を導きだしていきます。

また、製品やサービス開発など、事業計画のビジネスプランを考える際に行われるユーザー調査やインタビューの実施で対象者へ共感し深い洞察を見出すことが重要視されてきました。

ほかには、顧客体験の構築や向上、職場環境の改善やチームビルディング、または、社内政治の理解などにも「共感」というキーワードを頻繁に使用されています。

しかし、単に感情面に寄り添う「同情」や「同調」するという広義の意味における共感行為とは異なり、誤った意味で使用もされていると感じます。今回は、ビジネスで問題発見や課題解決で活用する「共感」の本質を探索していきます。

キーワードは、思い込みを捨てゼロベースで前提情報を見据えて課題の深層を探究する「視野の拡張」です。

翻訳で迷走する「共感」の誤解

2種の英単語「共感」のニュアンスを把握する

「共感」を和英辞書で調べると、EmpathyやSympathyなどの単語が充てられています。しかし、これらの言葉を「共感」と理解するだけでな、それぞれの単語の細かな意味や違い見失い誤解が生じます。

デザイン思考などで最初のプロセスでEmapthyが使われている意図は、何であるか。まずは、Sympathyとの意味の違いから考察していきます。

感情に寄り添い一体化する「Sympathy」

Sympathyの言葉の起源は、16世紀頃に使われ出し、忠誠心や団結、調和などEmpathyよりも古くから存在し、相手への同調や忠義を示す広義な意味の共感を表していました。

Sympathy has been in use since the 16th century, and its greater age is reflected in its wider breadth of meanings, including “a feeling of loyalty” and “unity or harmony in action or effect.

Merriam-Webster.com

語源は、ギリシャ語の”sympathēs “に由来し、接頭語の”syn”は、英語で”with”を指し、語幹の”patheia “は、”feeling (感情)”を意味します。つまり、他者の感情や考えに同意や同調する意味になります。

感情に潜入し理解する「Empathy」

Empathyは、20世紀初頭のギリシャ語 “empatheia “を語源としています。接頭辞の”em”は、英語の”in”を意味し、語幹部分の”patheia”はSympathyと同様に”feeling (感情)”を意味します。

Empathyの言葉が生まれた背景は、Sympathyの単語を基に哲学や心理学などの専門用語として使われてきました。

Empathy was modeled on sympathy; it was coined in the early 20th century as a translation of the German Einfühlung (“feeling-in” or “feeling into”). First applied in contexts of philosophy, aesthetics, and psychology, empathy continues to have technical use in those fields that sympathy does not.

Merriam-Webster.com

後に、ドイツ語 Einfühlung (“feeling-in” or “feeling into”)を英語に翻訳されEmpathyの言葉が生まれました。それは、「他者の心の中」を観察し理解する行為であり感情や経験した内容を「想像し理解する能力」がEmpathyの意味となります。

the ability to understand another person’s feelings, experience, etc.

Oxford Learner’s Dictionary

「共感」という日本語からは、相手の気持ちに寄り添い情を寄せる姿を思い描くことも多いかと思います。この意味では、英語のSympathyが適切な言葉になります。

しかし、問題解決などのビジネスシーンで必要な「共感」行為は、相手の感情や体験の理解に傾注する意味合いであるEmpathyとなります。

デザイン思考やユーザー調査などで、相手に「同調」や「寄り添う」という文脈や表現で「共感」という言葉が利用されているケースをよく見かけますが、これは原文の確認不足や誤訳が原因と考えます。

ビジネスにおける「共感」の本質

「共感」が求められている背景

従来より市場調査の一環として、ユーザーインタビューなどが行われてきました。昨今では、IT分野における機械学習やセンシング技術など新興技術(Emerging Technology, 通称: EmTech)の台頭と日常生活への浸透で、ひとを中心に据えその心理を熟考した上でデジタル環境の構築を試みる「人間中心設計(HCD)」が再注目されてきました。

その中で、ユーザーの抱える適切な問題の発見や課題解決を導くために、思考の枠組となるフレームワークで対象者の理解を深める「共感」が海外より紹介されてきました。

潜在ニーズの探究行為としての「共感」

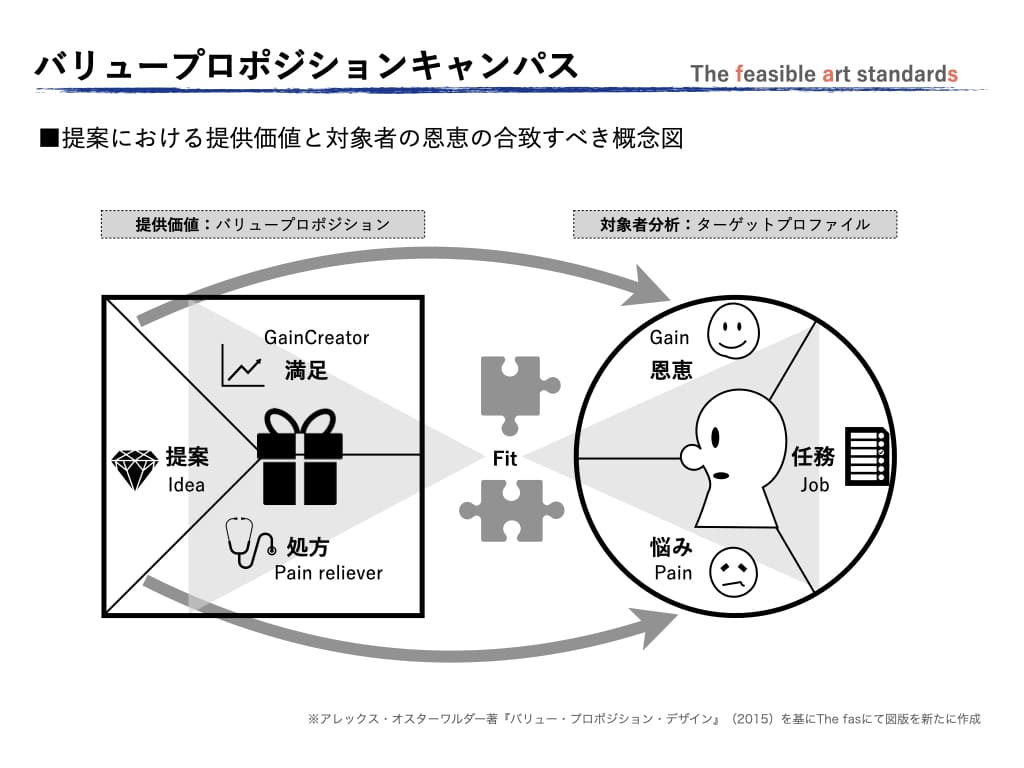

主なものでは、ユーザーや顧客像を具現化するペルソナ設定後の「共感マップ」や「バリュー・プロポジション・キャンパス」などのフレームワークが有名です。

またこれら以外にも、想定する対象者の一連の行動と感情を仮説化して課題を可視化する「カスタマージャーニー・マップ」など、サービスや商品開発や事業のイノベーション構築で”ひと”(=対象者やユーザー)を中心に提供価値のギャップやシステム側の都合の排除のために共感の探究行為が実施されてきました。

まずは、共通認識を確立するために「共感」行為を心理学などの観点から整理していきます。

2種類の「共感」

「情動的共感」と「認知的共感」

一般的な共感の例として、知人の相談を聴いている時に自分の経験と重ね合わせたり、小説や映画などの物語に登場する人物に感情移入することがあげられます。

学問の専門領域として心理学や認知科学では、「共感」に対する厳密で細やかな定義や解釈が存在します。ここでは、大まかに2種に分類して解説します。

- 1. 情動的共感

-

相手の感情を察しくみ取る(=感情移入・同調):例)気遣いなど親身なサポートや信頼構築を必要とする看護など

- 2. 認知的共感

-

相手の立場で状況を理解する(=視点取得・実感):例)現状把握と問題解決を目的とする医師やカウンセラーなど

相談や物語へ感情移入することは、「1.情動的共感」に分類され、広義な意味の「共感」です。それに対し、問題発見や解決へ繋げるために対象者へ調査・分析で対象者へ理解を深める手段である「共感」は、「2.認知的共感」です。

認知的共感を言い換えれば、対象者の潜在的ニーズの掘り下げであり、意見や行動の支えとなる無意識の価値観を炙り出す「洞察力」と言える

相手の視点で「観る」

相手の考え方を理解するには、自分の思い込みから離れて相手の立場や視点で対象者の言動を「観る」ことが重要になります。なぜなら、自分視点の執着から他者の言動へ早計な判断評価を下す傾向があるからです。

つまり、相手の言動を適切に理解するには、自分自身の思い込みを排除した上で相手の「ものの見方」に向き合う姿勢が必要になります。

ウィーン生まれの心理学者アルフレッド・アドラー(1870-1937)は、共感することを以下のように表しています。

「他の人の目で見て、他の人の耳で聞き、他の人の心で感じる」

「アドラー人生を生き抜く心理学」」NHKブックス 2010年

ここではビジネス開発などで必要となる「共感」を、「他者の言動を、相手の視点を通して理解し実感する」と定義し、その具体的な実施方法に話しを進めていきます。

問題解決における「共感」は、他者の立場の背景に潜む価値感を相手の視点で理解を深める探索活動

共感の3要素

「共感」を深める要素として:1.観察力、2.想像力、3.表現力の3要素が存在します。

| 1. 観察力 | 事象の状況や変化を客観的に感じ取るセンサーシステム |

| 2. 想像力 | 相手の立場で感情や状況を読み解くための仮説思考 |

| 3. 表現力 | 言葉の相づちや表情で相手へ理解を表明する翻訳機能 |

観察や想像は他者の状況を把握する手段ですが、表現は、対話や傾聴において他者の信頼を獲得して対話を円滑に進める技術です。

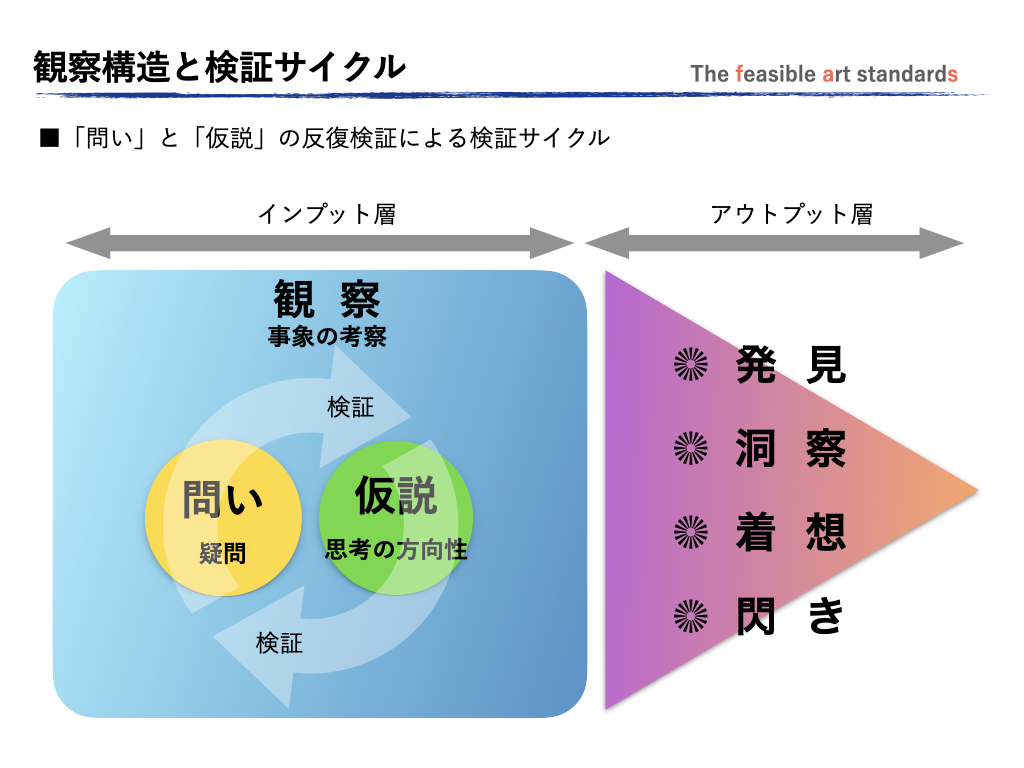

特に優れた観察眼は、「問い」と「仮説」を反復させて気づきや学びを導く行為と言えます。これは洞察を導くための行程とも言えます。

1.観察力

「問い」からはじめる探究

まず最初の要素となる観察力は、周囲へ興味関心を抱き状況を感じ取る敏感なセンサーシステムの役割りを持ちます。ちなみに興味関心を抱くことは、相手の言動に賛同することと異なります。

必要なのは相手の立場で「なぜそういう言動なのか」という潜在的な根拠へ興味を向けることが観察の第一歩であり、前出の「検証サイクル」図における「問い」の部分にあたります。そして前述したように、相手の立場や視点で事象を「観る」ことが観察のポイントとなります。

※ “興味関心”に関する詳細内容は本稿の後半、「興味関心を向けるべき対象」に掲載。

2.想像力

言動の背景に潜在する情報の解像度を高める

想像は、相手の状況を読み解くための仮説を立てる工程で前出の検証サイクルの図で、観察から導き出す「問い」と一対をなします。観察から湧き上がる問い(疑問)に対し、他者の言動の根拠を相手の視点で想像する行為です。

注意点は、自身の偏見などの思い込みを排除しあくまで対象者の立場で言動の根拠を掘り下げていく思考です。また、目に見えない潜在した部分に判断基準となる言動の前提情報があります。

言い換えれば、他者の言動の基となる価値観です。この情報の解像度を上げていく能力が仮説を支える想像力です。

※詳細は、「「共感」から読み解く判断基準や価値観」の章を参照。

3.表現力

安心と信頼を示し発言を促す言語と動作

言葉における表現のポイントは、肯定的に発言を受け入れを示す言語を用いることです。否定的な言葉使いや早計な評価、また傾聴に不要なアドバイスなども全てNGです。

相手の意見を聞きながら、自分の感想を述べるときは決めつを感じさせないように配慮した、「ひょっとして、○○○ということですか?」などの間接的な表現で相手に確認を促します。また相手の発言を繰り返すことで、相手の話しを理解する姿勢を示すことで信頼の構築に努め、さらなる深層へ対話を導きます。

表情やしぐさにおいては、「情動的共感」を活用して相手の感情をくみ取りながら対話を継続させます。例えば、相手の感情に同期するボディランゲージなどを意識します。例えば、相手の主張するポイントにうなずきを合わせたり、相手の感情に合わせた顔の表情を示したり、不自然にならない程度で相手の発言を促す役割として実施します。

共感とは、「観察」で問いを見立て、「想像」で仮説を持ち、「表現」で深層の価値観を引き出す行為

次項では、共感の目的と役割や「認知の4構造」解説していきます。