昨今では、新規事業の開発やワークスタイル改善などで部署横断で多様な人材を集めた社内横断のワーキング・グループを発足することがあります。突如、プロジェクトリーダーとして企画・立案などの社内資料のとりまとめを命じられることも珍しくありません。

また、社内業務の効率化による「時短の促進」が問われる中で、会議の運営準備や見栄えに費やされる資料作成の見直しが進んできました。

昨今では、生成AIに必要な前提条件や指示であるプロンプト情報を適切に入力すると企画書を何案でも作成することも可能です。

しかし、稟議申請や新たな活動計画の承認は、社内の適切な組織文化や必須の判断材料を理解していることも必要です。

今回は、社内で企画書を作成する初心者などに向けて、意思決定を導く資料作成の基本構成となる「シナリオの型」を説明していきます。

2種類の社内資料

一般的に、社内で利用される資料には、大きく2種類の文章が存在します。多くは、日常業務における報告や連絡などの「情報共有」を目的とした記録資料と、社内活動の決裁や承認を得るための「意思決定」に関わる討議資料に大別されます。

- 1. 「情報共有」

-

業務報告やキックオフミーティング用、また議事録など情報共有を目的とした報告や記録用の書類

- 2. 「意思決定」

-

社内で決裁や改善、企画内容を検討するための意思決定を目的とした討議資料

1.「情報共有」としては、日報や営業報告などチーム会や部署の会議で共有する資料が挙げられます。これらは職種に関係なく、多くのひとがこれら報告関連の書類作成は経験してくると考えられます。また、報告関連の書式などもネットなどで検索すればケースごとの見本が掲載されています。

2.「意思決定」の資料では、事業計画や改善提案など携わるのは特定の職種に依存する場合もあり、誰もが経験する業務ではありませんでした。

また、過去の社内資料をテンプレート化して共有する場合もあります。しかし、多くの組織では各人が書類を一から作る属人的な作業に依存することが往々にして起こります。

特に新たな事業開発など情報量が多い資料の場合、現状の報告・分析、今後の計画を示し意思決定を先に進める論理的なあらすじとなるシナリオ設定が必要になります。

資料の書式を「論理的な情報伝達の型」としてパターン化しておけば、毎回、構成を考える手間が省けて、その分、企画内容の検討や考察などの必要な時間に費やすことができます。

提案資料の流れとなるシナリオ骨子の型

「エレベーターピッチ」に学ぶ話しの組み立て

カリフォルニア州のシリコンバレーでは、投資家の支援を募るために起業家が15秒から30秒以内で事業計画へ興味を惹きつける”エレベーターピッチ“というプレゼンの話法が存在します。

この名称は、エレベーターに乗る短時間でビジネスプランを簡潔かつ分かりやすく伝える意図から名付けられたとされています。

GTCメモ

それは多忙な重要人物に対して、短時間で伝えるべき内容を簡潔にまとめて興味を導く手法(=話法)です。そのシナリオ骨子となるあらすじの構築に「GTCメモ」という3つのキーワードで情報を組み立てる方法があります。

このGTCメモと社内向け資料との共通点は、多忙な相手にも分かりやすい流れで意思決定や行動喚起に繋げることです。

- G:Goal (提案の最終目的)

- T:Target (相手のニーズ=提供価値)

- C:Connection (相手の利点や利益に繋がるアプローチ)

GTCメモの主な目的は、短時間で企画やアイデアの特徴を理解してもらうことです。特に初対面の相手の興味を惹きつけ、その場で意思決定のクロージングに至らなくとも、後日に正式な提案へ結びつけることが狙いです。

「GTO」シナリオで実現する伝わる社内向け企画展開

この「GTCメモ」の流れを社内の提案資料用にカスタマイズしたあらすじの構成、「GTOシナリオ」を紹介します。まずは企画のシナリオ骨子から整理します。物語に喩えれば大まかな「あらすじ」にあたる部分です。

双方の思惑や利害が一致するアプローチを導くという、基本コンセプトはGTCメモと同じです。ただ、GTCメモの場合、初対面のひとに対する興味喚起を前提にしているため、社内の意思決定に導く用途として最後のキーワードをConnect(関係性)からOpportunity(商機)へ変更しています。

最初のGoal(目的)と2番目のTarget(提供価値)は一緒で、最後をOpportunity(商機)に置き換え自社の事業にどのようなインパクトが起こりえるかを明示し、商機を導く機会であることを訴求し決断へ導く流れを強調します。

特に上司や経営層向けの社内資料では、相互の恩恵を強調するアプローチよりも、事業としてどのような成長機会が見込めるかどうかという判断材料を提示することが、最終的な意思決定に影響を与えます。

GTOシナリオ骨子の例

例1)サステナビリティ経営モデルの構築提案

| G | Goal | 提案側の目的の未来像 | 2030年までにカーボンニュートラルを達成し、環境経営企業としてのブランド価値を確立 |

| T | Target | 提供される価値 | 持続可能な経営モデルへの転換と社会的責任の遂行 |

| O | Opportunity | 事業成長の機会や商機 | 1. *ESG投資家からの資金調達機会の拡大 |

| 2. 政府補助金や税制優遇のメリット享受 |

例2)クロスファンクショナルな人材育成プログラム導入提案

| G | Goal | 提案側の目的の未来像 | 部門横断型の組織学習システムを構築し、イノベーション創出力を強化 |

| T | Target | 提供される価値 | 従業員のスキルアップと組織の学習能力向上 |

| O | Opportunity | 事業成長の機会や商機 | 1. 新規事業開発サイクルの30%短縮 |

| 2. 内部人材の*多能工化による組織柔軟性の向上 |

このGTOシナリオ骨子を利用して、企画のあらすじとなるシナリオを実現するための具体的な対策や必要な情報を肉付けしていきます。

このシナリオ骨子を始めに作成しておくことで、後に出てくるアイデアの方向性がブレていないかを検証する指針や発想のガイドラインになります。

さらに、GTOシナリオの要素を簡素に一文でまとめることで提案のキーメッセージを作ることができます。注意点は、目的(G)と提供される価値(T)の相関関係が弱い場合や、聴き手が提供価値に対して重要な課題と認識されてない場合は、導かれる商機(O)の納得感が希薄になる点です。

この状況を避けるには、まずは、提案する現状の取り組むべき問題点を分析して現場と管理層の温度差の有無を確認します。例えば、管理層や経営層が労働バランスの問題意識が薄い組織の場合は、事実となる年間の離職率や採用コストの数値を挙げて問題定義をして課題を共有します。

提供価値のギャップを確認

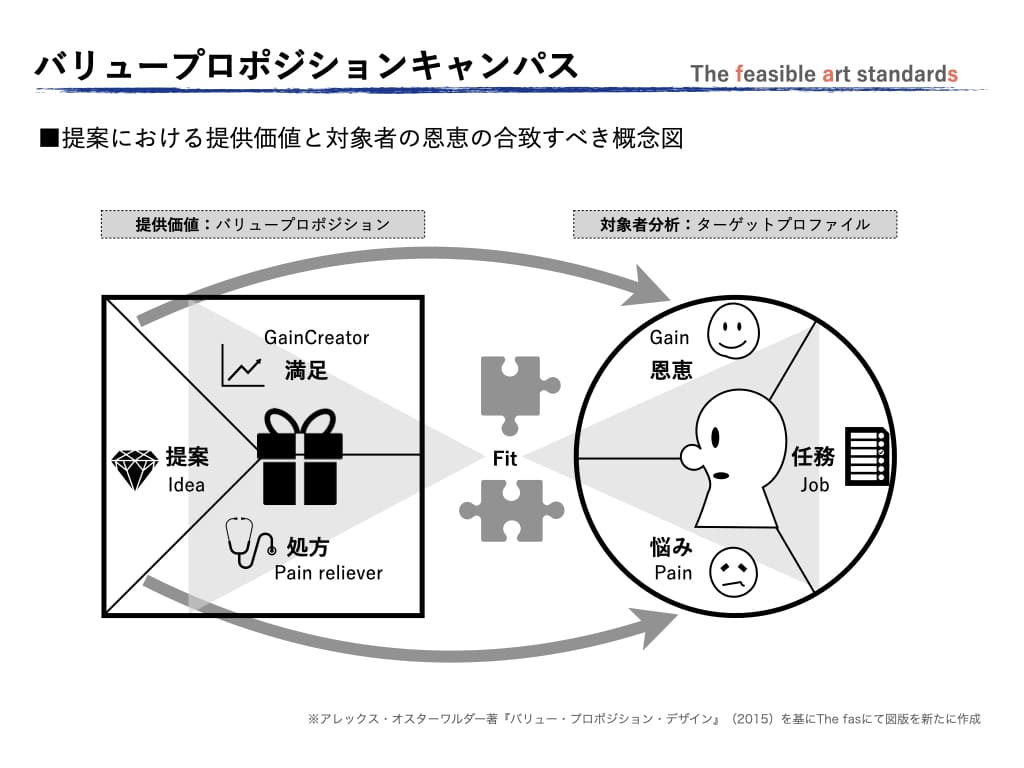

「バリュープロポジションキャンバス」でアイデアを検証

目的(G)が受け手の期待する提供価値(T)や商機(O)と一致しているかを検討する過程で、双方の間にギャップが生じることがあります。

「バリュープロポジションキャンパス」というフレームワークを併用することで、双方の期待を可視化してズレやギャップが生じていないかを確認します。

この「バリュープロポジションキャンパス」は、相互の思惑を可視化し提案価値をビジュアル化するためのフレームワークです。

提案において、受け手側の上司や経営層の抱える課題と提案がフィットするかを図式化しています。これにより、相手の意図するニーズの範囲にアイデアが収まるかを確認しながら提案内容を精査していきます。

一方的な提案内容になっていないかを視覚化して情報精査を行い客観的にアイデアを検証し矛盾点などを洗い出す。

資料作成の要点と準備

タイム&ミニマムを意識した構成

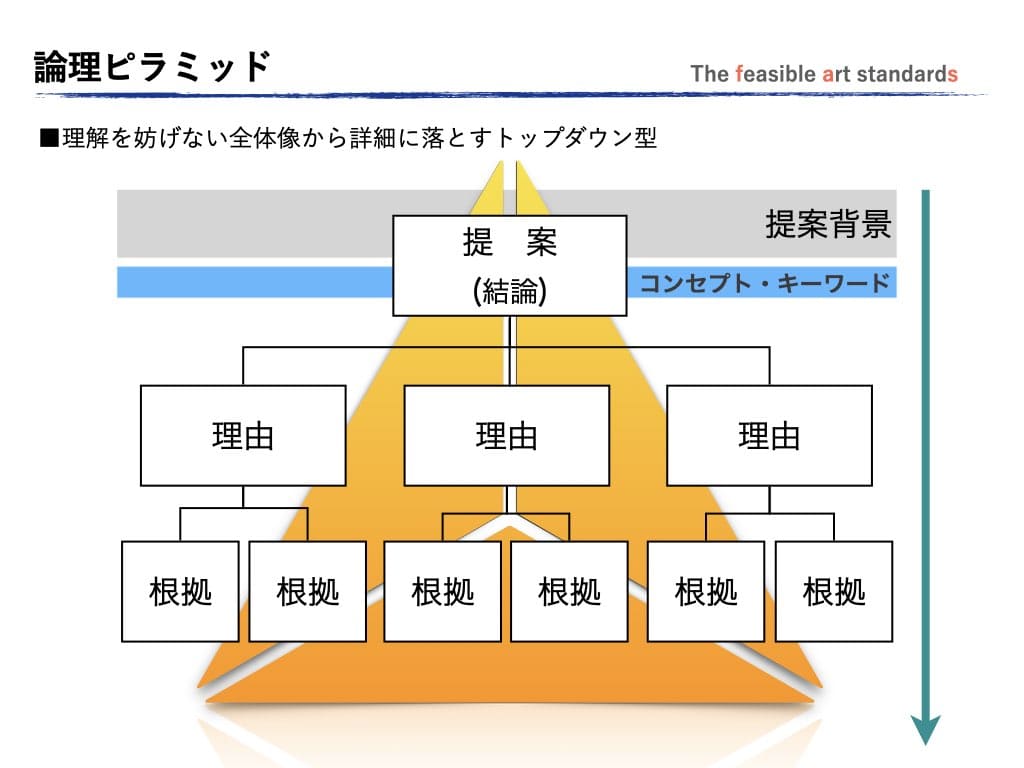

エレベーターピッチ時と同様に、上司や経営陣などは多忙な役職です。最初に結論を伝えてから、詳細な内容に移る構成が一般的に伝わりやすい流れとなり、「5W1H」と同様に手短で分かりやすい伝達の基本の型です。

伝える時間の観点では、タイム&ミニマム(手短で簡潔)な情報整理の意識を持つことで良好な人間関係の構築にも貢献します。それは、聴き手側の時間を無駄に浪費させないビジネス上の気遣いでもあります。

要点をまとめて伝える配慮

特に口頭の説明が苦手なひとに共通する点は、時系列に説明を進めて話が長くなり要点が掴みつらい印象があります。

例えば、上司に客先で発生した問題を報告するにあたり時系列に長々と話しを進める新人社員などに、「それで、顧客側への対応(結論)はどうなっているの?」と話しを途中で遮られるケースなどです。

いきなり、枝葉末節な話を始めると全体像が掴めず、聴く側が理解不能に陥る状況が起こります。繰り返しになりますが、多忙な役職にはタイム&ミニマムに情報をまとめて伝達することを意識します。

結論から伝えるPREP法や、要約から話し出すSDS法などの情報の伝達手段があります。詳細は以下の関連ページにて解説していますので合わせて確認ください。

判断を促す4つの評価軸

社内で提案をする際は、企画内容を相手の主観的な判断に委ねると結論がまとまらない場合もあります。それを回避するには、アイデアの評価項目を記載しておくことで客観的に判断を進める状況を作り、必要以上に時間をかけずに意思決定に注力させる方法です。

以下の4つが、アイデアに対する主な評価項目となります。

| 評価項目 | 内容 |

|---|---|

| 1. 緊急性 | 提案の必要性や問題を放置しておくことのリスクとして訴求 |

| 2. 実現性 | 目的達成における、人材面、組織面、経費面などから鑑みる実現の度合い |

| 3. 収益性 | 課題解決を果たした後の利益面の予測値 |

| 4. 将来性 | 目的達成後に、どのような効果や展開が期待できるか |

特に上記の「3. 収益性」や「4. 将来性」などは、経営層において判断の比重が高い評価軸です。提案では、シミュレーションによる予測値を定量的に提示出来れば決定を早める事も可能になります。

しかし、緊急性が高く将来性に魅力を見いだせる提案内容の場合は、実現性や収益性の評価が現状では弱くとも採決される可能性もあります。特に新規事業を一から創出す場合などです。

これは心理的な側面により、論理的な解釈による損得だけで必ずしも意思決定をするのではなく、時にはワクワクする情動的な直感も意思決定に影響すると考えられます。つまり、提案活動において留意すべき点は、ロジックとパッションの程よい均衡とも言えます。

特に社内提案においては、客観的な数値による補足データなどで信頼や信憑性を高める判断材料を盛り込みつつ、アイデア自体の将来性に期待を抱かせる感情面への訴求を付加することで承認者の決断を動かす動機にもなります。

社内資料に必要な要素は、説得でなく納得に繋げるファクトと将来性の期待を想起させるストーリー。

関連記事リンク

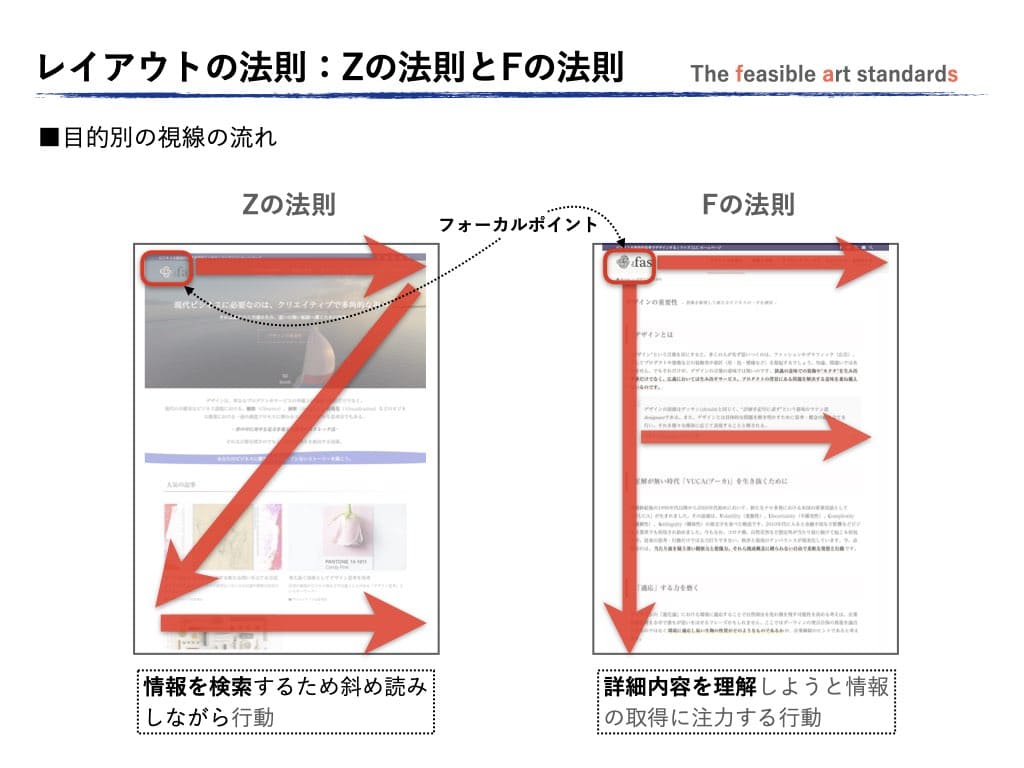

理解しやすいレイアウトの工夫

全体を俯瞰させる工夫

見せ方のポイントでは、長い文章の説明ではなく箇条書きや図式化して内容を飛ばし読みできる工夫が必要です。その他のレイアウトにおける主な工夫を以下にまとめておきます。

- 社内資料では、情報の強調は色に頼らずに形状や記号を活用する。

- 重要なポイントは、■や●などの記号となる約物(=目印)を設けた箇条書きにまとめる。

- 数値やデータあはグラフ化を併用し視覚的に把握できるようにする。

- 見出しは階層を明確にし、フォントサイズやウェイトで区別する。

- 資料はシートに1つのメッセージにとどめ情報を詰め込みすぎない配慮を施す。

企画提案を受け入れてもらう留意点

裏付けデータや代替案の準備

また、企画の実現性を判断する材料や実行計画の情報が乏しく具体性や信憑性が欠けている場合などもあります。資料の構成に時間を掛けすぎて提案の根拠となる関連データの収集や分析結果に十分な時間を掛けられずに説得力に欠けるケースが起こります。

また、選択肢が増え過ぎると迷いが生じて判断の一貫性を失いがちになります。かといって、代替案が用意されていない企画に対では、Yes/Noの二者択一な判断になり検討の余地が薄れることが懸念されます。

反論のシュミレーション

仮に代替案がない場合は、反論を想定した補足情報を準備します。具体的には、現状分析やデータの提示では反論を予測しながらその部分を補う事実情報や他社の成功事例などを集めて論理やアイデアの綻びがないかを確認して補強を試みます。

また、資料の事前精査においては批判的な視点で自身の資料を読み返しておきます。これにより、当日の反論に対する想定の問答を準備しておくことで落ち着いてプレゼン本番に臨めます。

同僚や上司に提案書の対人レビューを行うなどの社内レビュー前に、生成AIを活用して擬似的に企画に反論させてロジックの盲点を洗い出しておくことも有効な行為です。

関連記事リンク

- 伝える手順は結論から開始して、詳細へ移行。

- 一文は簡潔にまとめ、要点を押さえる。

- 提案内容の論理的な根拠となる現状分析や客観的な補足データを準備。

- 代替案がない場合は、論理やアイデアの綻びがないか意識して事前に反論対策を検討。

資料の基本構成

エグゼクティブサマリーの活用

最後に、多忙な役職者が全体像を手短に理解できる要約となる「エグゼクティブサマリー」の書式を説明します。この書式構成は、社内向けの企画書にも利用できます。以下が、その基本の構成要素の例です。

- キーメッセージ(結論/コンセプト)

- 現状分析(提案背景)

- 提案の全体像(提案概要)

- 期待される効果と想定リスク

- 実行計画 (ヒト、モノ、カネ)

- 1. キーメッセージ

-

GTOシナリオで要素を抽出した内容を一文にまとめて、それを提案のコンセプトとして最初に伝える。

- 2. 現状分析

-

現状の問題点からあるべき姿にするための課題を導き、ポイントを箇条書きで掲載します。補足のデータは簡易グラフで視覚化し、詳細事項は参考資料として末尾に添付します。

- 3. 提案の詳細

-

提案の具体的な内容や流れを箇条書きなどで解説する。

- 4. 期待される効果と想定リスク

-

提案のメリットとリスク(不安材料)を挙げ、リスクに対する想定の予防策も掲載して不安を払拭させる。

- 5. 実行計画

-

単なるスケジュールでなく実現に向けた体制、必要なモノや必要な概算の予算感を提示し計画実行の具体的なイメージを相手に抱かせる。この実行計画が決定の判断材料となり決断を推し進める。

上記の1~4の要素を箇条書きでA4紙面ほどで3~4枚以内でまとめ、補足情報として実行計画1枚を最後に添付して企画内容を手短に伝える工夫を施す。可能であれば、実行計画以外はA3紙面の1枚で一覧性を確保すると特に多忙なひとには役立つ。

おわりに

意思伝達のスタイルを身につける必要性

前述したように生成AIのサービスを活用すれば、基本の前提条件を入力すれば自動で企画書を作成したり書類の校正や提案をしてもらうことも可能です。しかし、誰でも同様レベルの成果物を入手できる可能性も高まります。

意思の伝達手段でもある企画書は、論理的な構成は必須ですが独創性が必要不可欠です。アイデア出しや関連情報の収集は生成AIに任せつつも、相手が求める要件がどこにあるかを推測する対人能力や提案内容を精査する決断力は未だにひとに委ねられていると考えます。

また、企画の構成パターンを複数の知識としてストックすることで、AIの提示する内容に適切な判断が可能となります。その知識を身につけていなければ、AIの誤回答を見抜けない危険性にさらされます。

単なるAIツールの使用者ではなく、戦略的思考を持つプロフェッショナルであることが、これからのビジネスパーソンに求められます。

生成AIが企画書作成を支援する時代においても、人間の創造性と洞察力は依然として重要です。AIツールを効果的に資料作成に活用するには、基本的な資料構成(シナリオ)や評価軸を熟知することから始まります。

今回の基本の構成ガイド編に続き、続編となる「意思決定のメカニズム編」では、決裁者がどのようにして判断を導くか、その構造を紐どいています。こちらも合わせて参照下さい。

- タイム&ミニマムを意識した伝達スタイルで相手の時間を無駄に消費しない意識を持つ

- 時系列で話しを進めるのでなく、ポイントを絞って結論から伝え詳細を説明する

- 意思決定を導く討議目的の資料は、基本シナリオとなる「あらすじ」を最初に整える

- 資料の構成要素の「型」を知り資料作成の効率化を図る

- 箇条書きなどを活用し一覧性で理解を深めさせるレイアウトの工夫を施す

- 客観的データや、「ひと,モノ,カネ」からなる実行計画で未来像を具体的に想起させ決断を促す

- 納得を導くための数値化データや未来の期待値を想起させるストーリー展開を組み込む

参考文献

- 美月あきこ 「15秒で口説くエレベーターピッチの達人」 祥伝社 2014年

- アレックス・オスターワルダー「バリュー・プロポジション・デザイン」 翔泳社 2015年

- 福田 康隆「The Model」翔泳社 2019年

X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローを頂くと最新記事を読み逃すことなく閲覧できます。