今やAIは、膨大な知識を瞬時に収集・分析し、高度なアウトプットを生み出す存在へと進化しました。では、人間には何が求められるのでしょうか。

その答えは、異なる情報を繋ぎ合わせて新たな「意味」を創出し、新たな価値へと昇華させる力―すなわち「創造的統合力」です。

本シリーズでは、AI時代の人間の価値を支えるソフトスキルとして、「AIリテラシー」「メタ認知・メタ思考」「クリティカルシンキング」の重要性を解説してきました

本稿「AI共創イノベーター編」では、生成AIを共創パートナーと捉え、異なる専門知の融合によってビジネスにイノベーションを生むコアスキル「創造的統合力」に焦点を当てます。

新規事業開発、キャリア変革、組織の越境連携といった実践テーマを通して、AI活用時代の革新力を育てるための視座とヒントを考察します。

AI時代に求められる創造的統合力とは?価値創出の本質を探る

情報価値の変遷

かつて、情報は「希少資源」でした。知識やノウハウの蓄積が競争力の源とされ、専門性と経験の深さが大きな価値を持っていました。

しかし、生成AIやインターネットの進化により、誰もが瞬時に高品質な情報にアクセスできる時代が到来しました。このような情報過多の環境においては、「何を知っているか」ではなく、「知識をどのように編集・再構成し、文脈に沿って価値へと転換できるか」が問われています。

| 情報の価値源泉 | 必要な能力 | |

|---|---|---|

| 過去 | 希少な知識や経験 | 専門性・記憶力 |

| 現在 | 組み合わせの創造性 | 統合知・編集力・翻訳(解釈)力 |

創造的統合力もたらす価値

そのような文脈で注目されるのが、「創造的統合力(統合知)」です。これは、異なる情報や知識を有機的に組み合わせ、新たな意味や価値を導く能力であり、ビジネスや社会におけるイノベーションの源泉となります。また、AI時代において人間に求められる本質的なスキルとして、その重要性を高めています。

創造的統合力を阻む「専門バイアス」という壁

現代の組織と個人に潜む認知的リスク

現代社会では、専門性の深化が進む一方で、多くの人が自らの専門領域に深く没入し、いわば「知の井戸」を掘るような状態にあります。

しかし、この集中が過度になると、「専門バイアス」と呼ばれる視野狭窄(きょうさく)が生じます。専門バイアスとは、特定の分野における見方に固執することで、他分野との関連性や全体構造を捉える視点を失ってしまう現象です。

こうしたバイアスが強く働くと、たとえ技術的に優れた開発成果を得たとしても、法務、ユーザー体験、マーケティングなどの他領域の視点が欠落することで、市場との不整合や実装段階での摩擦といった問題に発展しかねません。

組織レベルでの課題

組織レベルでも、部門ごとの縦割り構造が常態化し、構造的な硬直性を招いています。その結果、意思決定の遅延や部門間の知識連携の不足といった課題が顕在化しています。

特に日本企業では、1990年代のバブル崩壊以降、欧米型の効率重視モデルが導入される一方で、従来の現場主導や柔軟な連携文化との摩擦が生じ、創造性を阻害する構造的要因とも考えられます。

こうした専門性の深化がもたらす発想の限界は、イノベーションの実現を阻む“認知的な盲点”として組織内に潜在化し、現場での柔軟な対応や、経営層による戦略的な意思決定の流れを滞らせる要因ともなります。

これを打破するには、成功体験を問い直すクリティカルシンキングや、俯瞰した文脈で全体を捉え直すメタ認知的思考と異なる専門知を統合する「創造的統合力」が有効です。

※創造的統合知などを活用したビジネス戦略の構築については、関連記事:AI活用で新規事業構想を加速させるで詳しく解説しています。

日本企業に見る創造的統合力の必要性

日本型経営の構造変化とCFTの導入の歴史

日本企業はかつて、部門間の密接な連携や現場主導の改善活動などにより、国際的に高い競争力を発揮していました。欧米ではこの日本的経営の強みを理論化し、「クロスファンクショナルチーム(CFT)」という形で組織論に取り込んだ歴史があります。

しかし1990年代のバブル崩壊以降、日本企業は効率化を優先し、トップダウン型の指示系統や縦割り組織を強化しました。その結果、柔軟な部門横断型の連携が損なわれ、経営環境の急激な変化に対応しづらくなっています。

現代においては、グローバル化やAI導入、デジタル化(DX)といった複雑性の高い課題に対応するため、かつて欧米に影響を与えたCFTの考え方を「逆輸入」し、再び部門横断型の創造的統合力を活用しようとする動きが求められています。

- 過度な専門特化は「専門バイアス」を生み、全体視点を損なう

- 技術的成功も、他分野視点の欠如で事業失敗に繋がる可能性がある

- 日本企業では縦割り構造が常態化し、意思決定・越境連携に課題が残る

- 「認知的な盲点」が組織の創造性を阻害し、イノベーションの障壁となる

- 専門知の橋渡しと再編集を可能にする「創造的統合力」が、その突破口となる

創造的統合力による価値創造とその応用

専門知を横断し、AIと共に未来を編む力

「創造的統合力」の構成要素と価値

「創造的統合力」とは、「編集力」(情報を再構成する力)、「翻訳力」(異なる文脈をつなぐ力)、「解釈力」(意味を見出す力)といった複数の思考プロセスによって構成されています。まさに、複雑な社会課題において「知の編集工学」をつかさどる知的アーキテクトとしての力量が問われます。

日本創造学会の「創造」の見解

日本創造学会の2023年版『シン創造の定義』では、創造とは以下のように定義されています。

「問題を発見し、多様な情報群を組み合わせて解決策を創出し、人が解決策を決定し、社会や個人レベルで新価値を生み、共感を得られ、倫理を踏まえたもの」

この定義においても、その本質は「知の結合」にあります。すなわち、創造的統合力とは、知識を戦略的に「組み合わせる力」に他なりません。この統合力の実践例は、企業や産業の最前線にも数多く見られます。

創造的統合の実践例

知の融合による価値創造の事例

Appleの製品開発では、技術・美学・倫理・マーケティングが融合し、ユーザーに強く訴求する独自の価値が生み出されています。特定の分野だけではなく、異なる文脈を横断することで、ユーザーに強く訴求するプロダクトが実現されています。

また、医療とAIの融合による個別最適化、農業とIoTの連携によるスマートアグリの進化、そしてトヨタのWoven Cityでは「人・モノ・情報・エネルギー」が統合された未来型都市が構想されています。いずれも異分野の知を掛け合わせた「創造的統合」の成果です。

トヨタ「Woven City」におけるAI共創の創造的統合

トヨタ自動車のプロジェクト「Woven City」では、「人」「モノ」「情報」「エネルギー」という4つのモビリティがテクノロジーによって再定義されました。

ここでは、AI、センシング技術、スマートインフラ、エネルギー管理などの多領域知識が統合され、未来型都市の実証実験が進められています。

AI共創による新規事業開発のフレームワークについては、関連記事:AI活用で新規事業構想を加速させるで体系的にご紹介しています。

AI×人間の融合がもたらす新たな競争優位

このような実践は、単なる革新事例にとどまりません。AI時代においては、人間の「文脈理解」や「意味編集力」が、AIの高速処理と結びつくことで、まったく新しい競争優位を生み出します。

たとえば、AIが収集した外部データと、自社の文化的文脈やブランド資産を融合させることで、他にはない独自の戦略が形成されるのです。

編集・翻訳の能力が価値創出を担う

ただし、この「融合」を成功させるには、人間側の再編集能力が不可欠です。AIはあくまでも素材を提示する存在であり、それを価値あるストーリーとして再構成するのは人間の役割です。

情報の翻訳者として、異なる知を結び、社会的・事業的な意義へと昇華させる力こそが、創造的統合力の真髄といえるでしょう。

※タイトル(or+)をクリックすると記事が現れます。

「 AIの出力に意味を与える「編集力」とは」

生成AIが瞬時に高精度な情報を出力できる現代において、私たち人間に求められているのは、そのアウトプットをそのまま受け取ることではなく、「編集」し、「翻訳」する能力です。

すなわち、AIの情報処理結果を単なるデータの集積として捉えるのではなく、ビジネスや社会の文脈に沿って適切に組み替え、解釈し直す行為そのものが、創造的統合力の根幹にあたります。

情報の再構築がもたらす新たな価値

たとえば同じ市場データであっても、経営者、マーケター、技術者といった立場によって「解釈の視点」や「必要な問い」は大きく異なります。したがって、「情報は編集されて初めて意味を持つ」という認識が、AI時代の知的価値の出発点となります。

この「問いの設定」こそが、AI時代における人間の創造的統合力の核心であり、私たちはAIが提示する情報に対して、それを「どう意味づけるか」「誰に届けるか」「何と結びつけるか」を編集する役割を担います。

創造的統合力の真髄=人間の役割

AIは素材提供者として機能し、人間がその情報を社会や事業の文脈で翻訳・構造化し直すことで初めて、真の価値創出が成立するのです。

AIが行うのは、構文的処理と類似性に基づいた情報処理ですが、そこに文脈と問い、倫理、戦略を統合することで、情報は「知」に進化します。

まさにこの編集行為こそが、創造的統合力の実践そのものであり、AI共創時代における人間の核心的役割と言えるでしょう。

- 創造的統合力とは、異なる専門知を有機的に結び、新たな意味を構築する能力

- 「編集力」、「翻訳力」、「解釈力」など、複数のスキルの統合がその中核をなす

- AIは情報提供をするが、価値として意味づける編集作業は人間の

- 創造的統合力とは、AIの出力情報の編集を通して新たな意味と価値を創出する能力

「AIの出力を再編集し、文脈に即した価値へと変換する」ために重要な役割を果たすのが、創造的統合力でした。では、この力を実践的に発揮するには、どのようなスキルが必要なのでしょうか。

次章ではAI共創時代に求められる4つのソフトスキルを体系的に整理し、連携構造として提示します。

AI共創時代に求められるソフトスキル体系

創造的統合力を形成する4つの基盤スキル

AI共創を可能にする思考の土台

AI共創時代において、創造的統合力を発揮するには、いくつかの認知スキルを段階的に習得し、統合的に活用していく必要があります。本章では、その中核をなすソフトスキルを紹介します。

| スキル | 特徴 | 役割 |

|---|---|---|

| AIリテラシー | AIの仕組みや限界、リスクを正しく理解し、ツールとして適切に使いこなすための基礎力。 | AIと建設的な対話を行ううえで不可欠な「共創の前提」となるスキル。 |

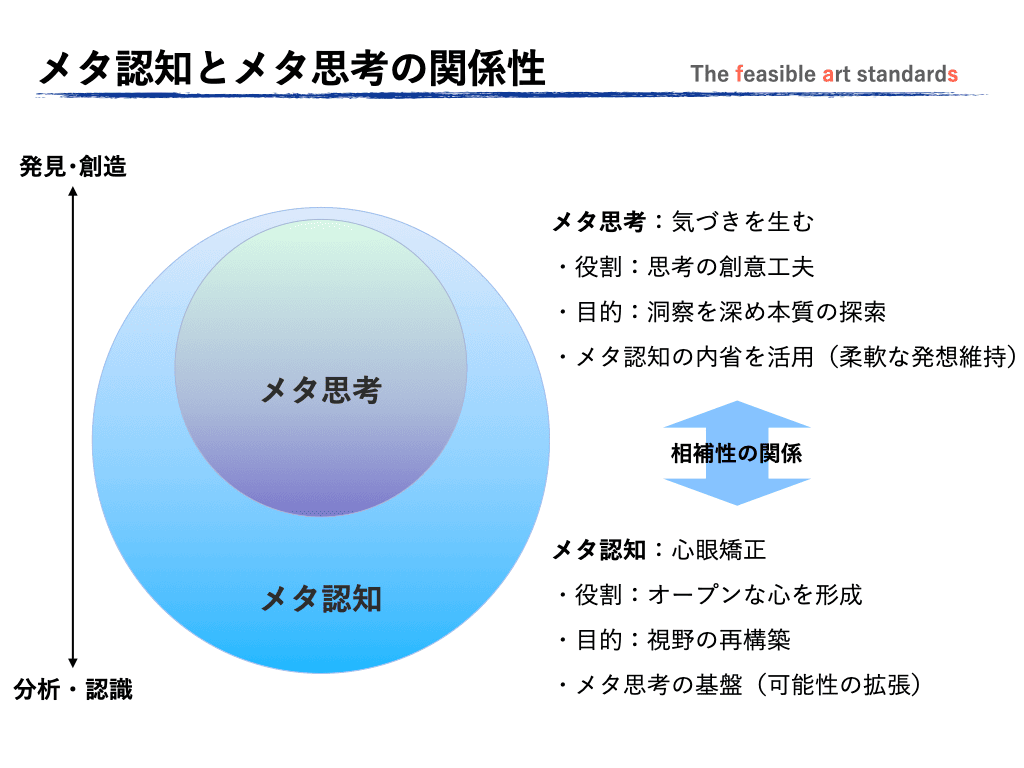

| メタ認知・メタ思考 | 自身の思考の枠組みや偏りを認識し、それを修正・再構築する力。 | 問いの設定や情報解釈の精度を高める「自己対話の基盤」として働く。 |

| クリティカルシンキング | 受け取った情報の前提、論理構造、根拠を検証し、自ら判断軸を設計する能力。 | AIの出力を鵜呑みにせず、情報の妥当性を主体的に見極める力。 |

| 創造的統合力 | 異なる領域の知識・経験を再構成し、ビジネスや社会における新たな意味と実践知へと変換する力。 | AIの出力に文脈を与え、価値を生む行為の核心をなす。 |

関連記事のリンク一覧

- AIリテラシーを身につけ生成AIとの協働で仕事で勝ち抜く:AI基礎リテラシー編

- メタ認知・メタ思考がAIコラボで創造性を広げる:メタ認知・メタ思考編

- AI共創はクリティカルシンキングで深まる:クリティカル思考編

これらのスキルは並列的な役割ではなく、相互に影響しながら段階的に展開して統合される連動的なスキルセットです。次に、これらのスキルがどのように連携し、創造的統合力に貢献するか、そのプロセスを詳しく見ていきます。

段階的な学習プロセスとスキルの連携構造

まず、AIとの建設的な対話にはAIリテラシーが不可欠です。AIの特性や限界を理解しなければ、そもそもAIとの共創は成立しません。

次に、自らの思考を俯瞰し、認知バイアスや暗黙の前提を把握するために、メタ認知・メタ思考の力が必要です。

その上で、情報の真偽や論理的妥当性を検証し、仮説の構築や判断精度を高めるために、クリティカルシンキングが機能します。

そして、これらのスキルを土台として、複数の文脈や知を再構成し、新たな価値を生むのが創造的統合力です。

このスキル体系は、一見するとバラバラに見えるかもしれませんが、本質は「思考視座の高度化と一体化」にあります。

たとえば、AIリテラシーが欠ければAIの出力の意味を読み解けず、メタ認知が不十分であれば問いの質が低下し、クリティカルシンキングがなければ情報の評価が甘くなります。これらの基盤スキルとして一体化して初めて、AI共創時代に必要な創造的統合力が実装可能になるのです。

次に、AIと人間のそれぞれの強みを活かした「役割分担」と、共創を実現するための思考戦略に焦点を当てていきます。

AIと人間、それぞれの強みと役割分担

創造性を活かす“思考の階層モデル”から共創を再設計する

AIと人間は、それぞれ異なる思考特性と価値発揮の領域を持ちます。本章では、思考の3階層に分けて両者の強みを整理し、協働設計の手がかりとします

| 思考の階層 | AIの価値 | 人間の価値 |

|---|---|---|

| 「HOW」(手段) | 【主導的】:実行手順の最適化、タスク自動化 | 【補完的】:特殊ケースへの対応、法論の再評価と判断 |

| 「WHAT」(選択) | 【補完的】:類似パターンの提示、選択肢のスクリーニング | 【主導的】:本質的価値の見極め、意外な要素の組み合わせによる新しい選択肢の創出 |

| 「WHY」(目的) | 【補完的】:データに基づいた合理的説明 | 【主導的】:問いの設定、価値基準の選定、倫理的判断と最終意思決定 |

このように、AIは主に「HOW」の実行補助者として高いパフォーマンスを発揮します。一方で人間は、その背景にある「WHY」の問いを設計し、「WHAT」で価値ある判断を下す創造的編集者としての役割を担います。

役割の発展と相互補完の協働スタイル

今日、AIは単なる“実行者”ではなく、「共創パートナー」へと進化しています。

それに応じて、人間も「管理者」から「価値の創出者=プロデューサー」へと役割を変化させています。

AIとの関係性は固定的な主従ではなく、AIの進化に合わせ相互補完関係を継続的に見直す必要がある

次項では、こうした役割分担を踏まえた上で、AI共創における“人間の中核的価値”を明らかにします。特に、情報の編集・再解釈・文脈化という人間特有の力に焦点を当てます。

AI共創における人間の中核的価値

情報の意味付けで価値に変換する編集者としての役割

AIは膨大なデータを高速処理し、形式整った出力を提供できます。しかし、その出力に「意味」を与え、どのように活用するかを判断するのは人間の役割です。

たとえば、同じ市場分析レポートでも、経営層向け・顧客向け・技術部門向けでは、伝えるべき構成や論調が大きく異なります。このように、状況・相手・目的に応じて出力を再編集し、価値として定着させる行為は、人間固有の思考活動です。

人間に求められるのは、AIが生成した知識群をつなぎ直し、目的に沿って新たな意味と価値を付与する「編集的思考力」です。

直観・倫理観・文脈理解の重要性

最終的な判断には、直観、倫理観、文脈的判断力が不可欠です。これらは、現時点のAIが再現できない人間の中核的価値であり、創造的統合力の支柱でもあります。

AIはあくまで「知の触媒」であり、人間の思考と創造性を補完・拡張するパートナーとして共にあるべき存在です。

- AI時代の人間に求められるのは、「情報をつなぎ直す」編集者としての能力

- スキル体系は、AIリテラシーから創造的統合力へと段階的に進化する

- AIは「HOW」を担い、人間は「WHY」と「WHAT」を再構築することで、共創が成立する

- 再編集・再文脈化という「翻訳的知性」が人間に求められる

- AIには再現困難な直観、倫理観、文脈理解は人間の役割となる

- AIは創造性の代替者ではなく、知の触媒として人間の創造力を拡張する

AI共創における人間の役割は、単なる実行や判断だけにとどまりません。次に問われるのは、「いかに創造的に物事を捉えられるか」という実践的で柔軟な思考です。

関連リンクテキスト: 「本記事で解説したスキル体系を段階的に学ぶには、以下の記事もあわせてご活用ください。

ここからは、統合力を日常的に鍛えるための思考習慣とテクニックに焦点を当て、その具体的な方法を紐解いていきます。

次章では、こうした人間の創造性を引き出すための脳の仕組みや発想プロセスに焦点を当てます。創造的統合力の源泉となる「ひらめき」の構造を紐解き、思考の柔軟性を高める手がかりを提示します。

※タイトル(or+)をクリックすると記事が現れます。

「AI共創時代の指揮者−テクノロジーと共鳴する人間の真価とは」

意味を設計し、価値を統合する「知の指揮者」としての思考力

AI共創時代において、人間に求められる役割は「知の指揮者」としての統合力です。

AIが奏でる多様なデータの“音色”を識別し、それらを文脈に合わせて再構成・統合することで、ビジネスの交響曲を生み出す存在としての人間が問われています。

テクノロジーの処理能力は飛躍的に進化していますが、「なぜこれを行うのか」「何のために活用するのか」といった根源的な問いに答え、方向性を設計する力は、依然として人間の領域にあります。

企業の意思決定においても、AIが示す市場分析やパターンに対して、その意味をビジネスの文脈に沿って再定義し、組織のビジョンと整合させた行動へ落とし込むのは人間の仕事です。

数値に還元できない“直観的判断”や“場の経験値”を重ね合わせながら、複数の選択肢から最適な道を導き出す。こうした意味の翻訳と統合こそが、現代ビジネスの「指揮者」に求められる中核的能力です。

AI時代の指揮者は、単なる情報の整理者ではなく、ときに新たな視座を加えながら、唯一無二の価値を共創していく存在です。AI共創の価値は、人間とAIが“役割を明確に分担しながら共鳴”するときに、初めて顕在化します。

AI活用による創造的思考の実践法

創造性を引き出す脳のメカニズム

ひらめきを生む「デフォルトモードネットワーク(DMN)」とは

私たちが何気ない瞬間に「ひらめき」を得るのは、偶然ではありません。それは脳のある重要な回路、デフォルトモードネットワーク(DMN)の働きによるものです。

DMNは、意識が外に向かって集中していないとき、つまり、内省や想像、記憶の再生といった思いを巡らせているときに機能するとされています。この状態において、思考は自由に飛躍し、意外性あるアイデアが生まれやすくなります。

身体性とマインドワンダリングの関係

古代ギリシャの数学者アルキメデスが、入浴中に「ユーリカ!(わかった!)」と叫んだ逸話は、創造的なひらめきがリラックス状態の中で訪れることを象徴しています。

実際に、創造的な思考は、身体の緊張が解かれ、意識がある程度拡散しているときに生まれやすいとする見解が、近年の脳科学研究でも示されています。

このような場面では、脳の「デフォルトモードネットワーク(DMN)」と呼ばれる神経回路が活性化します。DMNは、特定の課題に集中していないとき、つまり“内的注意”が優位な状態において活動する回路とされ、記憶の再生や空想、自己内対話などを促進します。

たとえば、シャワーを浴びているときや、散歩をしているとき、あるいは車窓の風景を眺めているときなど、身体は動きつつも意識が外部の課題から離れている状況では、DMNが活発に働きやすくなると言われています。

こうした「マインドワンダリング(心のさまよい)」の状態では、脳内で普段は連結されない記憶や知識が新たな発想を呼び起こすことがあります。この偶発的な連結が、意外性に富んだ発想やひらめきにつながる可能性を高めます。

創造性とは、集中力だけで成り立つものではなく、拡散的な意識状態とその切り替えを意識的に取り入れることで、より高い統合的思考へと発展させることができます。

- 身体が緊張から解放され、意識が拡散すると、創造性が促進されやすくなるとされている

- DMNは、意識が内向きのときに活性化する脳回路で、内省や記憶想起を担う

- 散歩や入浴など、外部課題から離れた場面では、脳内で予期しない情報の連結が起こりやすい

- 拡散状態と集中状態を意図的に使い分けることが、創造的統合力を高める鍵となる

次項では、発想を意図的に導くための基本プロセスや簡単に実行できる発想を鍛える習慣テクニックを紹介していきます。

創造的思考を育む思考プロセス

思考を切り替える「拡散と集中」の切替

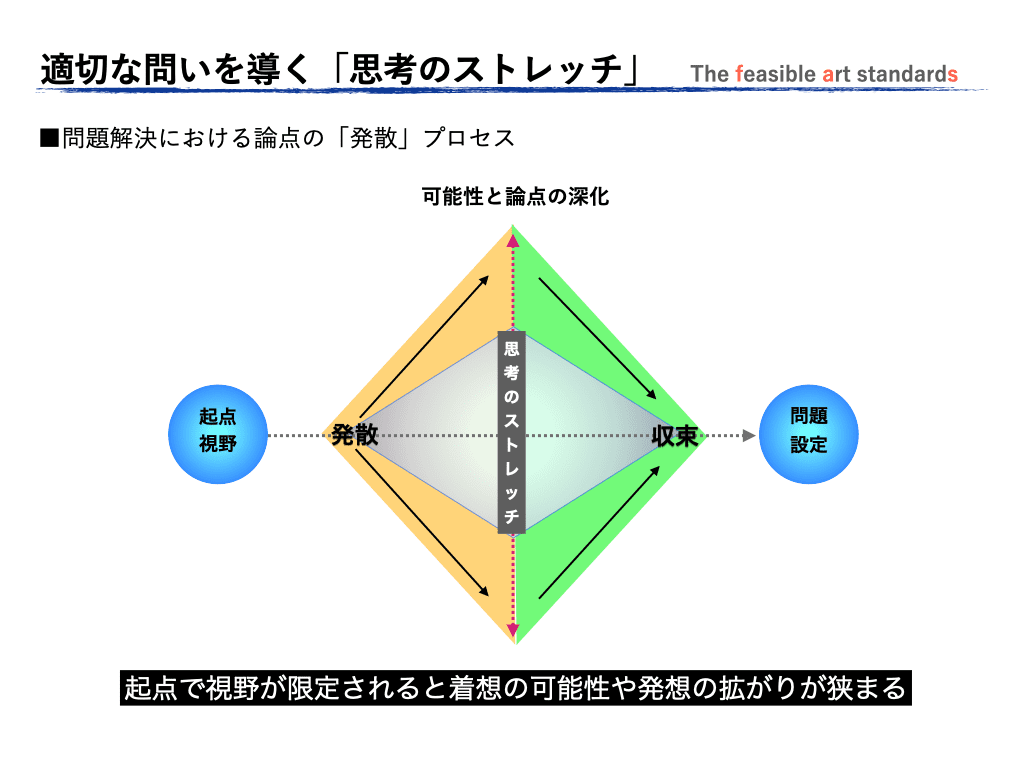

創造的な思考を深めるには、「拡散(発散)思考」と「集中(収束)思考」を段階的に切り替える意識が求められます。

アイデアの初期段階では自由に発想を広げ、その後に評価や絞り込みを行うという二段構えが効果的です。

このリズムの切り替えが、思考の柔軟性と創造性の両立に貢献します。

隙間時間にもできる、発想プロセスのトレーニング法

短時間でも実行できる創造性トレーニングを2つ紹介します:

1. ポモドーロ・テクニックの応用

ポモドーロ・テクニックとは、25分間の集中作業と5分間の休憩を交互に行う方法です。休憩中に「ぼんやりとする」ことでDMN(デフォルトモードネットワーク)が活性化し、ひらめきの種を育てることができるとされています。

ポイントは、集中と開放のリズムを意図的に繰り返すことが、思考の拡散を助け、創造性の向上につながります。

2. 予想外の発想を生む仕組み:「複合連結型発想法」

複合連結型発想法とは、一見、無関係な2つの単語を意図的に組み合わせることで、強制的に新しい発想を導き出す技法です。

孫正義氏の翻訳機アイデアなどにも活用されたと言われる「偶発性」を活かす手法です。

実施方法はシンプルで、カードやリストなどに様々な単語を書き出し、2語をランダムに選んで組み合わせます。たとえば「雨」と「マイクロチップ」であれば、「環境センシング傘」などの着想が生まれるかもしれません。

発想の補助として、「もしこの2つが組み合わさったら、何が生まれるか?」という「What if」型の問いを使うと、より実用的なアイデアにつながります。「ランダムワードジェネレーター」などの無料サービスを活用すると、簡単に単語のストックを生成できます。)

ポイントは、意図しない異質の単語を掛け合わすことで、予想外の発想を強制的に導き意外性あるアイデアを創造することです。

【例】

Word 1:カーテン

Word 2:空気清浄

What if:もし「カーテン」と「空気清浄」が融合したら?

→ アイデア:窓際で花粉やPM2.5を除去する「空気浄化カーテン」

このように、意図しない言葉の連結が、思いがけない価値創出を導く起点になるのです。

スマートフォンのアプリやオンラインの「ランダムワードジェネレーター」を使えば、簡便に取り組むことができます。

複合連結型発想法の実践テンプレート:

2つの単語をランダムに選びます。(ストックした単語や、思いつきでも構いません)

【Word 1】:( )

【Word 2】:( )

次にこの2つが組み合わせて「What if(どうなる?)」と自問して製品やサービス名を考えます。

この2つが組み合わさったら、何が生まれる?

What if:もし 「(Word 1)」 と 「(Word 2)」 が融合したら?

→「(アイデア or 製品 or サービスの名前)」

次に、具体的な特徴や価値:それらのターゲット、その利便性を考えます。

【特徴・価値】:

- 誰にとって:「(ターゲット)」

- なぜ面白い/便利/革新的か:「(理由や特徴)」

最後に利用シーンやアイデアのストーリーを考えます。

【使うシーン or ストーリー】

「(どんな時や状況でそのアイデアは利用されるかを想像する)」

次に、AIとの対話によって創造的思考をさらに深める方法に進みます。視点を変え、メタ認知を促し、思考の偏りを再構成するために、AIがどのように活用できるのかを具体的に探っていきます。

AIとの対話を活かした思考の鍛え方

視点シャッフル・強制連想による思考刺激

AIとの対話を活用することで、複数の視点や異分野の組み合わせを短時間で得ることができます。

これにより、思考の柔軟性が高まり、創造的統合力が刺激されます。

たとえば、「この製品について、医師・マーケター・環境活動家の3者視点で評価すると?」といった問いを投げかければ、異なる専門性からのフィードバックを得られます。

こうした異なる文脈の比較により、これまで気づかなかった関連性が浮かび上がり、新たな発想の出発点になります。

AIによるメタ認知フィードバック

AIとの対話によって、自分の思考パターンや癖を可視化し、客観的なフィードバックを得ることで、思考の偏りに気づくことができます。

たとえば、「私はこの問題をこう考えています。偏りがあるとすればどこですか?」という問いを投げれば、AIが論理の飛躍や視点の欠如を補完する提案を行ってくれます。

こうしたメタ認知の強化は、自分の視野や前提を見直すきっかけとなり、創造的な思考の土台を築く助けになります。

- AI対話は視点の切り替えと思考の拡張を短時間で実現する

- 異なる専門視点を得ることで思考の再構築が可能になる

- メタ認知の強化により自分の思考の偏りを意識する

- 自己の思考過程を可視化・編集する力が創造性を高める

- AIは情報の提供だけでなく、認知の鏡としても機能する

- 「What if」型の問いが、創造的統合力を引き出す助けになる

ここまで、AIとの対話を通じて思考を可視化し、視点の切り替えや偏りの修正を行う方法を紹介してきました。

創造的思考は、意図的な訓練だけでは補いきれない部分があります。ときに「偶然の気づき」や「思いがけない発見」が、革新的な価値や事業構想のヒントを生む引き金になります。

次章ではさらに、意図的に「偶然」や「意外性」を設計することによって、ひらめきや革新を生むプロセスに焦点を当てます。創造性のもう一つの源泉、「セレンディピティ(偶発性)」をどう戦略的に活用できるかを探っていきます。

セレンディピティ(偶発性)の戦略的な活用

セレンディピティとは何か

偶発性がもたらす価値創出の本質

セレンディピティとは、本来の目的とは異なる過程から、価値ある発見が偶発的に生まれる現象のことです。

たとえば、3M社のポストイットやペニシリンの発見は、意図しなかった気づきが製品や医療の革新を導いた代表的な例です。

このような偶然は、単なる幸運ではなく、それを引き寄せるだけの観察力、仮説形成力、気づきを構造化する思考習慣によって支えられています。

セレンディピティとは「見つけようとしたものではない価値」に気づく力であり、それを戦略的に活用することが、創造的統合の幅を大きく広げます。

セレンディピティの語源と現在の意味

この概念は18世紀、英国のホレス・ウォルポールがペルシャ童話『セレンディップの三人の王子』にちなんで造語したものです。現代では、ビジネス・研究開発・UX設計における価値発見の原理として注目されています。

日常業務で異分野との交流や新たな経験を意識的に取り込むことで、創造的なセレンディピティが生まれる可能性を高めることが期待できます。

偶発性を戦略的に誘発するAIとの対話法

セレンディピティ(偶発性)を創造的に活用するには、偶然を“待つ”のではなく、“引き出す”ための思考構造を設計することが重要です。AIとの対話は、その設計をサポートする有効な手段となります。

発散と収束の連携で偶然を誘う

セレンディピティを意図的に設計するには、「発散」と「収束」を交互に活用する思考プロセスが効果的です。

たとえば、AIに「この製品の意外な使い道を十個挙げてください」と依頼し、続けて「最も社会的インパクトがあるのはどれですか?」と尋ねれば、偶発的な視点とその評価を両立させたアウトプットを得ることができます。

異分野をつなぐ問いの設計

異なる領域を橋渡しする問いを設定することで、思考の枠を超えたアイデアが生まれます。

たとえば、「気象学の概念を使って人事評価制度を再設計するとどうなりますか?」といったアナロジー型のプロンプトは、意外な構造類似性に気づく手がかりとなります。このように、領域をまたぐ問いをAIに投げかけることで、思考の連結力が刺激されます。

制約の操作と逆転思考

発想に枠を与えることで、逆に自由な連想が生まれやすくなります。

たとえば、「この業界に重力がなかったらどうなるか」「通貨が存在しなかったら、このサービスはどうなるか」といった、非現実的な制約条件を設定すると、従来の前提が揺さぶられ、思考が強制的に再構成されます。この手法は、SCAMPER法やバックキャスト思考の応用としても知られています。

SCAMPER法の概要

- Substile:「代用」できないか?(時間、場所、方法に置き替える)

- Combine:「統合」できないか?(別の用途や他製品・サービスと組み合わせる)

- Adapt:「応用」できないか?(他業界や類似のものに当てはめる)

- Modify:「変更」したらどうなるだろう?(サイズや要素を変える)

- Put to other Uses:「他の使い方」ができないか?(対象、目的を変える)

- Eliminate or Minify:「排除・縮小」できないか?(ルール・プロセスを無くす)

- Rearrange or Reverse:「並び替えや逆」にしたらどうなる?(プロセスを変える)

偶発的発見を活かす「セレンディピティ・ジャーナル」

日常の違和感を記録する

創造性の起点は、日常の中に潜んでいます。ふとした違和感や未整理の気づきを丁寧に拾い上げ、蓄積・再利用するために有効なのが「セレンディピティ・ジャーナル」です。

記録の形式はさまざまです。手帳、デジタルノート、音声メモなど、自分に合った方法を選ぶと良いでしょう。

記録する内容としては、気づき、疑問、驚き、印象的な出来事など、感情や思考が動いた瞬間を大切にします。

ポイント

- 記録対象:手帳/デジタルノート/音声メモなど

- 書き留める対象:気づき/疑問/驚き/印象的な出来事

記録→連想→再定義→仮説→検証のループ

このジャーナルは、主に5段階プロセスで活用します。

- 観察と記録(例:高齢者がIC改札に戸惑っていた)

- 関連と連想(例:顔認証、スマートグラス、パーソナライズ技術)

- 意味を再定義(例:高齢者の「身体動作と情報インタフェースのズレ」が本質ではないか?)

- 仮説の構築(例:AR技術で高齢者のUX改善は可能では?)

- 実験と検証(例:インタビューや簡易プロトタイプでフィードバックを得る)

具体的な実践ステップを解説します:

通勤中に、駅のIC改札で高齢者が何度もカードをかざし直している場面に遭遇。「うまく反応しないのか?」という素朴な違和感をスマホのメモに記録。

→ 観察から得た気づきは、即時・簡潔に記録する習慣を持つことが肝要。

その気づきから「顔認証」「非接触センサー」「高齢者向けユーザーインタフェース」などを連想。関連ワードをマインドマップに展開し、アイデアの糸口を探る。

→ 一見無関係なキーワードでも、接点を探ることが創造的発想の起点となる。

「高齢者は機械に弱い」の先入観を捨て、「機械の設計側が人間の動作リズムに合っていないのでは?」と、問題の意味を再定義。

→ 既存の解釈に問いを立て直すことで、新たな視点が生まれる。

「ARグラスを使えば、高齢者が身体を動かさずに改札通過できるかもしれない」という新たな仮説を立てる。

→ 課題を再定義したあとの発想は、具体的かつ実行可能性が高まる。

簡単なペーパープロトタイプを作り、シニア層へのインタビューを実施。仮説の妥当性と潜在ニーズの有無を探る。

→ 小さな検証を通じて仮説の精度を高め、次のステップへ繋げる。

- 日常の違和感や気づきは、創造的発想の起点となる

- 感情や注意が動いた瞬間は、手帳やデジタルノートに即時記録

- 記録→連想→再定義→仮説→検証という5段階で思考を発展

- 再定義のプロセスが、創造的統合力の要である「意味の再編集」に直結

- セレンディピティは「偶然」ではなく、記録と思考設計で引き出せる

- 小さな検証とフィードバックのループが、実践知として機能する

このように、日常の違和感を出発点とし、発想を再編集しながら具体的な仮説検証へと導く5ステップを回すことで、偶発的気づきを価値創出へと転換するための思考のルーチン化が形成されます。

次章では、異分野知の統合をビジネス課題に応用するプロセスと、それを支える思考の技術について考察します。