ビジネスの提案書・企画書は、単なるアイデアや商品・サービスの紹介資料ではありません。例えるなら、受け手の課題解決に沿った「処方箋」であり、事実を基に信頼を得て意見に納得してもらう*信書でもあります。

*特定の受取人に対し差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書。

受注など特定の行動を促す提案のロジックを構築するには、あるべき企画書の基本構成や要点を理解することが必要不可欠になります。

今回は、プリセールスなどの「社外向け提案活動」で採択されるための提案書・企画書の基本の構成を解説していきます。キーワードは、相手の目線で紡ぐ「信頼を生み出すコミュニケーション」です。

プリセールスで押さえるべき初期情報

提案が成功するための商談の4ステージ

まずは、実際の提案に入る前の事前提案となる商談ステージを整理していきます。プリセールスにおける商談の4ステージ:「不信」、「不要」、「不適」、「不急」 を理解した上で商談段階のどのステージに居るかを確認することから始めます。

| 商談ステージ | 確認すべき事項 | 自問すべき問い |

|---|---|---|

| 1. 不信 | 信頼関係を構築(初期段階) | 自社の理解と信頼が芽生えているか? |

| 2. 不要 | 課題の把握 | 相手の課題を的確に理解しているか? |

| 3. 不適 | 課題に適したアプローチ(提案) | 提案と課題の方向性は合っているか? |

| 4. 不急 | 実行時期 | 課題解決の検討が既に施されているか? |

特にはじめての客先訪問の場合では、この商談4ステージを解決した状態で本提案を実施することが理想です。自社を理解されている場合(「不信」ステージ)では、相手にヒアリングを行い、課題(「不要」ステージ)を理解した上で提案機会へつなげていきます。

さらに、提案内容の適正とギャップ(「不適」ステージ)や相手側の提案に対する受け入れ時期の確認(「不急」ステージ)を施して受注までの商談クロージングの角度を高めていきます。

また、初回の営業訪問の事前提案では、ステージ1:「不信」における自社紹介を兼ね実績や自社サービスを紹介しながら課題のヒアリング、担当者の抱く課題に対する方向性や解決に対する熱量(緊急性)をヒアリングで確認した上で本提案へ繋げる糸口を探索します。

自主提案の場合、ステージ4:「不急」におけるクライアント側の緊急性における意向を的確に把握が出来ていないと、無駄に社内リソースを提案活動に費やし商談化が進まず営業効率の足かせになる要因にもなるので今後の対応には検討が必要。

受注率を上げる提案書の極意

「説得」でなく「納得」を導く

社内における提案書では、上司や組織に対して改善や要望を聞き入れて貰うための提案では、組織内における事前の根回しなどの事前のコミュニケーション活動も重要な成功要因となります。

社外向けの営業活動における提案の場合、顔の見えない最終承認者が存在することを踏まえ、どんなに素晴らしい提案内容であっても受け手側の関心や期待に見合ってなければ意味をなしません。

ましてや、一方的に自社のメリットを謳うだけでは説得されているように、聴き手が引いてしまうことが起きます。そうならない為には、相手の課題の本質に気づきを与えその解決策に「納得してもらう」活動を目指します。

酒井 穣氏の著者「新版これからの思考の教科書」の書籍で、提案活動を以下のように表現しています。

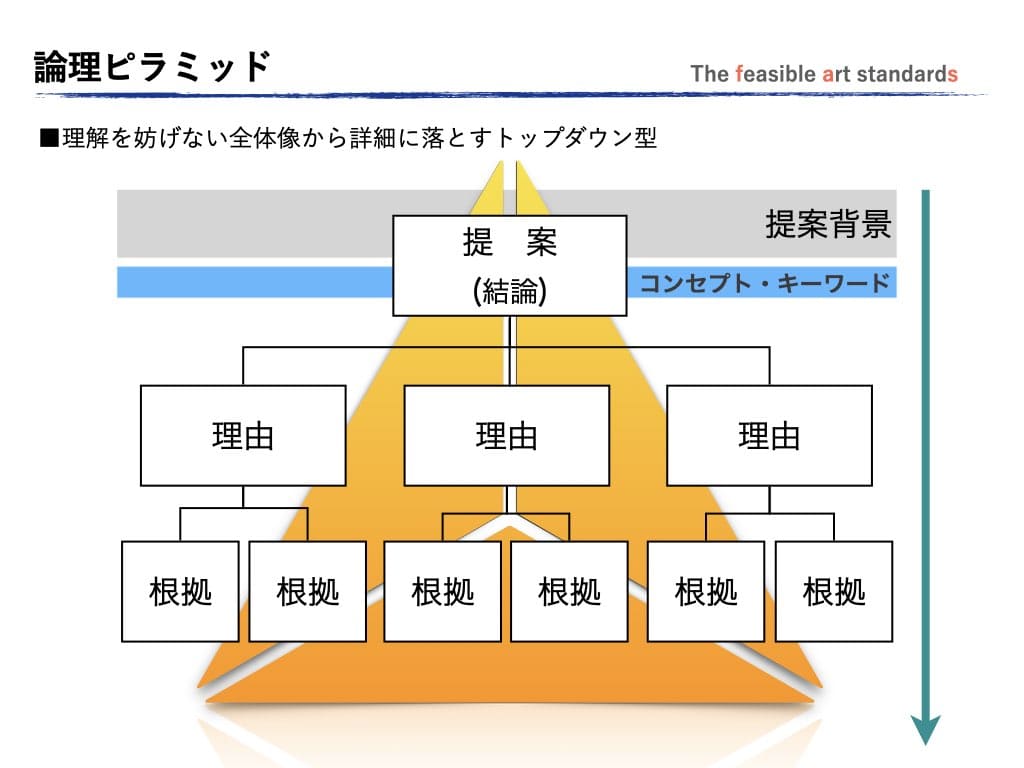

“伝えたい結論(=提案)が複数の理由の柱に支えられ、かつ、事実という盤石な土台の上にそびえ立つ建築である”

まずは、相手に受け入れて貰うための理由と根拠(=事実を土台とした信頼を醸成する構造)を理論ピラミッドに整理し、提案内容が相手側のメリットとどのように重なるかを探ります。

そのためには、期待を読み説く観察力や相手目線のコミュニケーションが鍵になります。※「相手目線のコミュニケーション」は次項の” 提案書の作成時の留意点 “>”相手の「自分ごと」として伝わる言葉を選ぶの項目で詳細を解説します。

提案内容と聴き手の期待値を合わせる

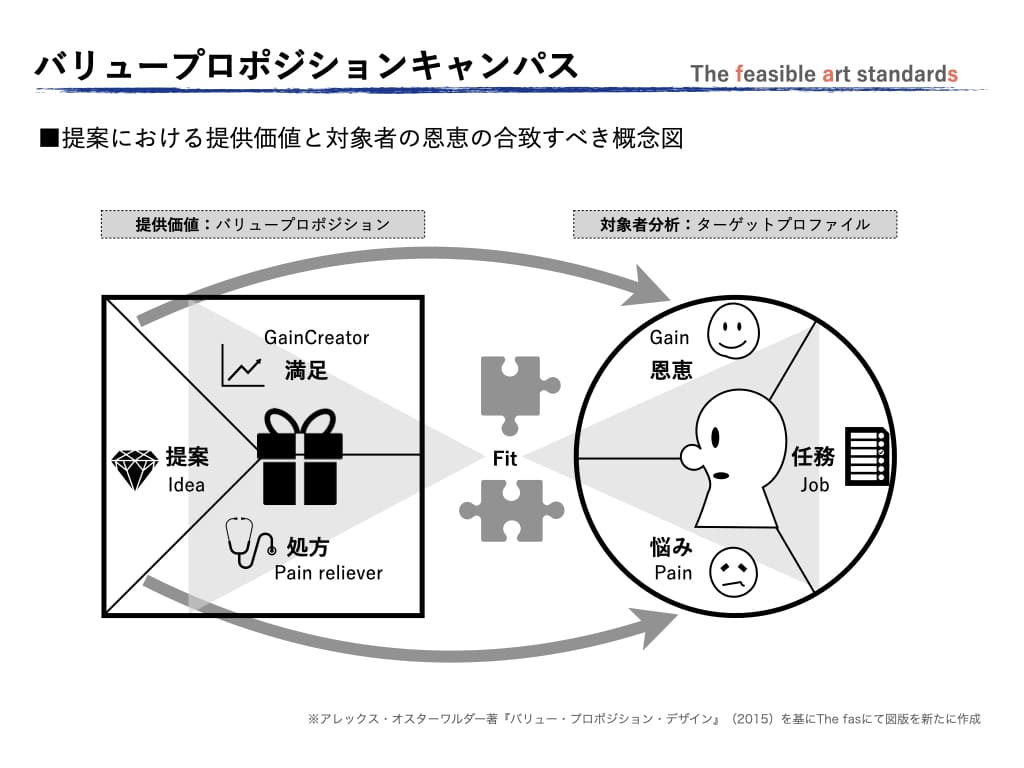

次に、クライアント側の担当者が抱える解決すべき課題とその妨げにとなる問題点を洗い出します。そこから、処方すべき「対策と恩恵」が提案に漏れなく含まれているかを確認します。

提案内容と相手の期待に乖離せず利害一致を生みだせているかを確認するために、「バリュープロポジションキャンパス」などのフレームワークを利用して提案のギャップがないか視覚化して整理する方法があります。

- 対象者の課題を特定

-

提案先企業の担当部署へ現状の課題をヒアリング:

- 例1.データ分析に時間が掛かる

- 例2.営業がデータを入力してくれない

- ジョブ:担当者(部署)が取り組む業務の目的(ゴール)

- ゲイン:得るべき恩恵(理想)

- ペイン:日々の悩みや問題点(ギャップ)

- 提案の企画を通して、顧客のペインを軽減させる論理(妥当性の訴求)

- その為のゲインを増大させる仕組み(必然性の設定)

- 自社の提供価値:「ペインリリーバー」と「ゲインクリエーター」の整合性をキャンパス上で整理

- 提案内容が顧客ニーズにどれだけ適合しているかを最終確認する

※「バリュープロポジションキャンパス」のより具体的な活用方法は、以下の記事を参照。

「顧客の課題解決」と「価値創出」をキャンパスで可視化することで提案の説得力が高まる

提案書作成で差がつく実践テクニック

提案活動の基本能力として、口頭による伝達力(プレゼンテーション)と提案書の作成(ドキュメンテーション)の2種の技術が必要となります。

今回は提案書作成における基本の構成を中心に実践テクニック、そして、留意点を解説していきます。

※口頭による伝達力(プレゼンテーション)の基本テクニックは、以下の記事を参照。

組織カルチャーへ配慮

「目に見えない決済者」と「稟議システム」

提案書として書類化する一つの理由は、上長や組織で承認してもらう稟議システムの存在が考えられます。特に日本国内の組織の場合、担当者は提案書を社内に回覧し稟議申請で上長など社内の決裁者の承認が必要なため、時としてプレゼン資料は組織内を一人歩きします。

それは直接、口頭で説明や補足が施せない人たちに対して適切な表現や論理的な構成でない資料では承認しづらく提案が見送られる可能性が出ます。

提案資料を5ページ程にまとめた、エグゼクティブサマリー(要約版)や提案資料の最後に用語集などを設けるなどの配慮も必要になります。

また、大きな組織では上司を気使い勝手に企画提案を社内で進めているという誤解を避けるため、最初の上司に相談する段階では「提案書」という名目を付けずに「討議書」に書類タイトルを変更するように言われるケースも経験しました。

担当者に指摘される前に自らタイトルの変更を打診する配慮は、担当者からの信頼を獲得する絶好の機会になります。初めて訪問する時から担当者の様子や社内の雰囲気を細かに観察しておくことも提案の方向性の重要なヒントとなります。

提案時には、その場に参加していない”目に見えない決裁者“も意識して専門用語に頼らない分かりやすい表現と論理的な情報構成も意識する

相手に「自分ごと」として伝える表現

プレゼンの提案書は、受け入れて貰う相手の目線に合わせて「自分ごと」とした内容で理解されやすい表現を心がけて文章を作成していきます。まず配慮すべき点は、昨今のデジタル関連などでよく見かける専門用語や英語の略語を多用した資料です。

全てを日本語で綴るのは無理があるため、資料作成時にはページ内に注釈を入れるか用語一覧を巻末のAppendix(付録)として添付する配慮も重要です。なぜなら最終の決裁者が必ずしもプレゼン当日に参加するとは限らないからです。

例えば、DX(デジタルトランスフォーメーション)などのビジネス用語として一般に使用されていても「組織の仕組みや機能をデジタル化へ移行するDX(デジタルトランスフォーメーション)において…」などのように最初は意味を補足する修飾語や略語の正式名称と併記するなどの気遣いも重要です。

「それぐらい、今どきのビジネスパーソンが知らないことは無いのでは…」と思う方もいるかもしれません。しかし、テクノロジーの世界では日々、新たな用語が現れるため同じ理解でいるかの配慮は必要です。

また、略語や外来語などは業界によって異なる意味を持つ同音異義語が存在し誤解を招く場合があります。さらに、専門用語に注釈を付けたり簡易的な用語解説を付記する細やかな配慮がある事を印象付けることで、今後の信頼関係に対する期待を受け手側に刷り込む狙いもあります。

このような思い込みや固定概念を拭うためには、自分を俯瞰して客観視する「メタ認知」で思考の癖をリセットする行為も有効です。

提案活動とは、信頼による良好な関係構築の行為である

提案書の基本スタイルと極意

記憶に残るストーリー展開

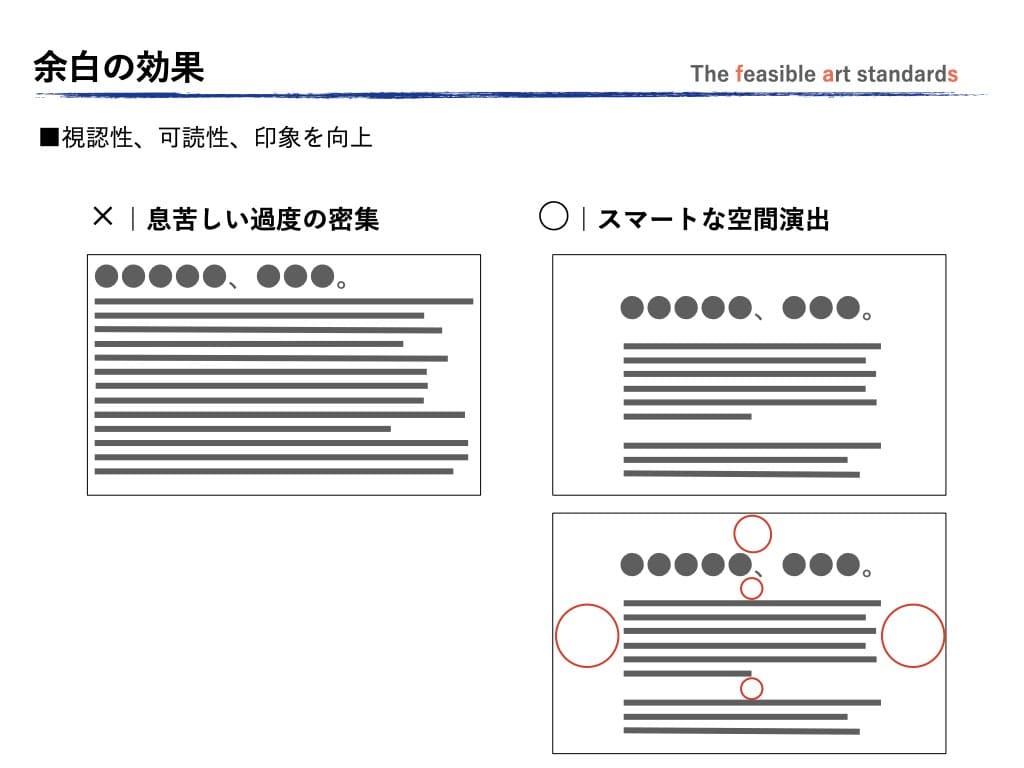

研究論文の様な、紙面一杯に文字が埋め尽くされて余白の少ない資料は読みづらいだけでなく、読む気力をも無くさせます。提案の場合は、聴き手となる商談相手はあなたの資料に必ずしも興味を持った姿勢で臨んでるとは限りません。

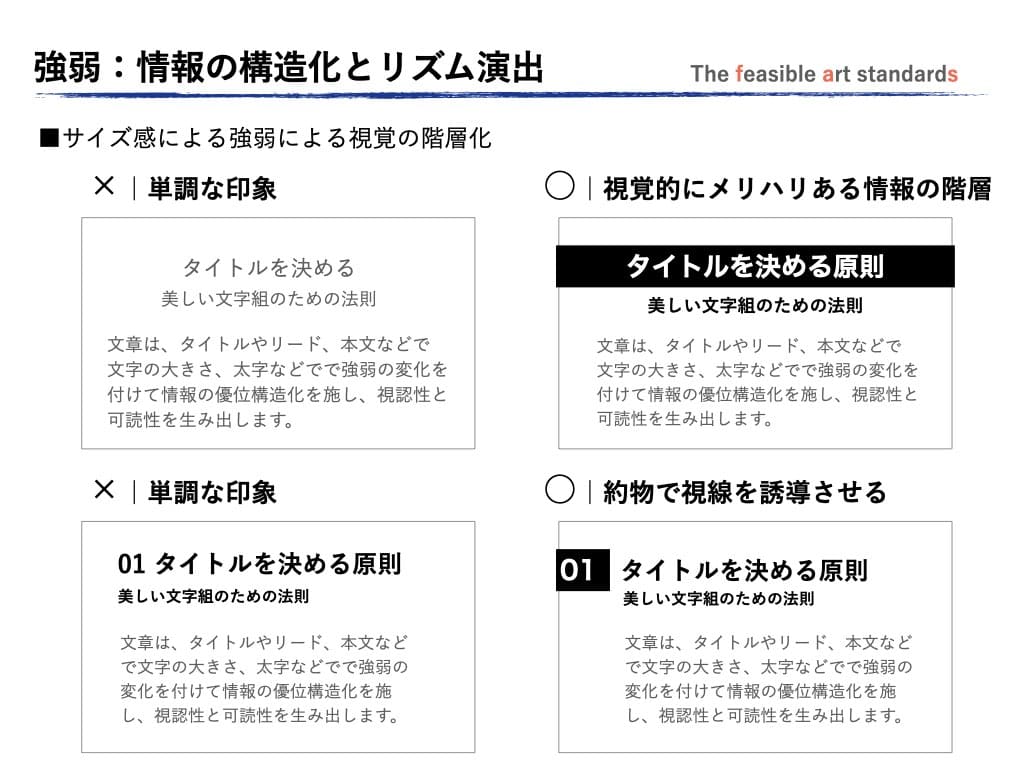

プレゼンの提案書では、文字量が多い書面は情報が多くなり集中を遠ざける心理を生み出してしまいます。その場合、紙面にリズムを生み出して自然に何処を見れば良いかわかるようにタイトルと本文の文字の大きさやウェイトに変化を持たせ視線の誘導を意識したレイアウトを心がけます。

プレゼンの提案書は、読んでもらう資料というよりも情報を正しく理解し選択してもらい、かつ、記憶に残る印象を残す「魅せる」ストーリー展開の工夫も重要です。

読みやすい情報配置となる「レイアウト」

そのために、余白を有効活用しメリハリを持たせた紙面構成(レイアウト)で情報を詰め込み過ぎず明瞭かつシンプルに提案内容に惹きつけることがポイントです。

つまり、ビジネスでも必要最低限のレイアウトに関するデザイン原則であるデザインリテラシーとは、デザイナーでなくともビジネスコミュニケーションおいて重要な武器にもなりえます。

このような伝えるためのレイアウトの原則も把握し、情報の視認性と可読性を意識した見やすい資料作成を心がけて提案を受け入れて貰うための信頼構築の基盤を施します。

単なる表層の装飾に凝るデザインという意味ではなく、理解を促進する伝達手法として、さらに、印象を深め相手の深層心理に訴えかける資料

コミュニケーション手段としての「色使い」

ビジネス資料の作成においても、色は印象を大きく左右します。論文のように白黒で図版も少ない資料では、最後まで集中してもらえる期待はできません。

ビジネス資料の色使いでは、基本は信頼構築や理解促進を目的にするため色数は最小限に抑えて可読性に意識を向けます。例えば、1.ベースカラー、2.キーカラー、3.アクセントカラーの3色構成など基本ルールを設けて、読みやすさや飽きさせない印象を残せます。

※色とイメージの相関関係においては、以下の記事に一般向け向け用に資料作成の実践方法を記載。

論理的ストーリーラインの展開と根拠

提案内容が相手の期待に沿うための準備

勿論、どんなに見た目を整えても相手側の抱える問題や課題に沿った提案内容でなければ、単なる押し売りに成ります。それを避ける為には、最低限、顧客の業界調査やホームページなどを事前に確認します。

さらに、提案を受け入れて貰うには論理的かつ客観的な理由を設けて企画を提案する必要があります。論拠となる事実と課題と提案の因果関係が適切か、抜け漏れを含めてロジック構成を確認します。

留意点として、ロジカルシンキングでは事象に対して、誰もが同様の結論を導ける特性があります。そのため、差別化を持たせるために提案のストーリラインに複数の腹落ちする独自の理由を設けて最終的に選出されるように提案内容を補強します。

また、納得感に欠ける失敗例として、提案の結論が先入観や推測で語られている曖昧な資料を見かけます。例えば、「多くの○○で利用されている×××」などの表現は事実となる根拠(=数値)が的確に明示されていない場合、何を持って多いか少ないかの基準が不明瞭な表現は避けます。

受け手側に誤解の余地や疑問を抱かせない文章の構成を心がけます。さらに、重要な言葉や表現の定義を最初に提示しておくことで、後の誤解を回避する配慮になります。

提案活動では、事実を基に複数の理由で支えられたストーリーを構成することが重要です。事実が曖昧で推測など、因果関係が成立しない非論理的な構成では納得感は生み出せません。さらに、相手の目線に合わせたストーリーでない場合、自分ごと化が出来ずに合意形成を逃してしまいます。

次章では、提案スタイルごとの例やポイントを解説していきます。

提案スタイルごとの攻略法

2種の提案様式

「1.自主プレゼン」と「2.競合プレゼン(コンペ提案)」

社外向けの提案には主に2種類あり、自分たちの自主プレゼン(自主的な提案活動)と依頼されて提案する競合プレゼン(コンペ提案)があります。

この自主プレゼンと競合プレゼンの場合では、受け手側の期待が異なります。例えるならば、片思いで相手に告白して振り向いて貰う行為が自主プレゼン(以下、自主プレ)です。

当然、自主プレは成約や受注のクロージング期間も時間を要し難易度も高くなります。まずは、共通した留意点から解説していきます。

共通の留意点

1シート、1メッセージの表記ルール

紙面構成においては文字情報を詰めすぎないことを前述しました。1シートに伝えるポイントやメッセージは、1点程に絞ります。

また論拠となる事実:調査数値やグラフなどの第三者の参照元となる詳細データを添付する場合は提案書の最後に参照資料(Appendix:アペンディクス)とする構成でメインの提案内容の流れを邪魔しないストーリラインの構成を意識します。

「隠れた前提条件」の把握

初動の情報収集においてクライアント側のRFP(Request For Presentation:提案依頼書)の課題を鵜呑みにせず、「隠れた前提条件」が無いか背景にある文脈を読み取る観察力と洞察力を働かせる必要があります。

クライアント側は、自社の提供している商品やサービスに関しては専門知識を有していますが制作や開発においては必ずしも深い知見が有るわけではありません。要望に対してクライアント側の死角となるような注意点や留意事項は「隠れた前提条件」として提案に盛り込むことで提案側の専門性や信頼を訴求できます。

また、コンペ型式の場合は、公平性を重視するコンプライアンスの観点からオリエンテーションの合同説明会やその後の質疑応答の一括回答などで独自のヒアリングで情報を入手しづらいこともあります。

その様なときは問題レベルを担当者、上司、更に所属部署、そして組織単位などの視座や視点で分割して考えることで隠れた課題が見えることがあります。この問題レベルを分割して検討する方法は、新たな視点でアイデアを深められます。

クライアント側の問題設定は、時に表層的で漠然としていることがあります。(売上げや新規リード獲得など)。このような場合は、担当の所属部署と現場や決裁者の多様な視点で問題を再考することでより深い洞察を浮き上がらせます。

1.自主プレゼン(自主プレ):ニーズを炙り出すポイント

プレゼンの心構え

自主プレゼン(自主プレ)では、前述したように、単なるサービスやプロダクトの説明を投げかけて、相手にYES/NOの二者択一を求めるクローズド・クエスチョンの流れになりがちです。

初期段階のアプローチでは、継続して商機を拡げていくことが一番の目的です。まずは、クライアント側が抱く真の問題や課題を探る一回目の提案を行います。相手の潜在的な課題を掘り起こすための傾聴する意識が必要です。

また、初めてのクライアントの情報収集における時間のかけ方と推論を活用する状況が既存顧客とは大きく異なります。過去の経験から、どのようなプレゼンでも初動の情報精査は、勝敗の6〜7割を左右する重要な要素です。ここでは、新規顧客に対する自主プレをケースに提案活動の流れを観ていきます。

傾聴(ヒアリング)から相手の興味関心を引き出す

新規の潜在顧客と打ち合わせをする場合、説明を受ける側の視点では何か得るものがない限り2度目の打ち合わせに臨んで貰える可能性は低くなります。まず、相手の抱える問題や課題を引き出すヒアリングを行い次に繋げる糸口を見出す傾聴に集中します。

例えば、事前に業界に関する情報収集を行い業界全体の課題を把握しそれに関する最新の海外事例などを集めて話題のストックを準備しておきます。情報範囲も直接に関わる業界から経済連鎖が及ぶ広域な経済圏まで目配せし、担当者の専門領域:マーケティングやITなどの所属する直接の部門から関連部門までの複数の視点で情報を準備します。

特に海外の最新トピックスなどは担当者も知らない可能性があり、興味を持って聴いてもらいやすい情報の一つです。英文ニュースも、無料の機械翻訳サービスの利用もできます。翻訳の精度,特に専門性の強い文章に関しては注意も必要ですが、文章内容を把握するレベルとしては実用レベルに到達しつつあります。

自社の宣伝(サービス内容)を全面に推すだけでなく相手に役立つ情報を提供して信頼を導く心理的な常態を生み出す配慮も必要

情報提供で関係を継続させる「ソリューション&リレーション」

初回のヒアリングで引き出せたトピックスに合わせて、関連する自社サービスのソリューションを次回の提案に繋げることを検討します。特に提案できる関連サービスなどが無い場合も諦めずに、前述したような無償で提供できる参考情報も継続して収集し提供していきます。

例えば、市場の調査データなどもネット検索することで無料で入手が可能です。担当者が多忙な場合、この手の情報は先方の社内資料の作成に役立つ場合もあり意外と重宝されます。また、自社で営業販促費が使えれば低予算でネットリサーチを活用した独自調査のユーザーアンケートも提供することができます。

リレーション構築のポイント

初回は自然に振る舞い、次に期待感を持たせる位の距離感で次回の約束を取り付けることを意識して、継続した営業活動を取り付けます。

初回の訪問は、ある意味、肩の力を抜きつつ期待感を植え付けます。2回目以降で具体的な提案ができるよう信頼関係の構築に集中します。そこで重要なのは、相手の抱える問題を探る観察力です。

その他の留意点

飛び込み営業などでは手短な挨拶で名刺交換をすることが初歩の行為になりますが、その後のフォローをメールを中心に、相手との距離感を細心の意識を払いながら期待を高める方法を検討します。

前述の役立つ情報提供やウェビナー開催のお知らせなど、相手の行動を誘引するようなトピックスの仕込みと提供活動が自主プレ期間の主な活動内容です。

飛び込み営業でなくとも、相手の課題をくみ取れるヒアリング能力は、特に提案活動においては最重要な能力です。また、相手に何が本当に必要な情報かを探りながら、徐々に相手との距離感を詰めて信頼関係の基盤を築くことが当面の営業課題です。

2.競合プレゼン(コンペ):提案書の最適な構成方法

提案書の作成準備

コンペ提案に参加する場合、既存顧客からの引き合いか初見の会社から依頼される場合が想定されます。いずれの場合も、クライアントの要件(要望)を適切に把握し理解を深める情報収集から始めます。

クライアント側で事前に解決したい問題や課題設定を、施策の前提条件として背景から目的などのビジネス要件やビジネスフローに合わせた機能要件などを整理しているRFP(Request For Presentation:提案依頼書)として書面にまとめている場合があります。

状況によっていは、クライアントの担当者が書面でなく口頭で伝達する場合もあります。この口頭伝達の場合は、ヒアリングを丁寧に行い相手側の課題を深く掘り下げる(洞察する)必要があります。何故なら、口頭伝達の内容がクライアントとの関係性によって解像度が異なる場合もあるからです。

競合プレゼンの場合は、複数企業に提案依頼をしているが故、課題の解釈から他社と異なる視点の提案が受注の鍵となる。

基本の提案書の構成例(競合プレゼン)

- 要件整理と提案の方向性(戦略)の確認

- 提案内容のコンセプト解説(提案内容に対する理由)

- 施策の説明(現状分析から各ポイントの解説と論拠となる事実を盛り込む)

- 簡易スケジュール

- 体制と役割

- 会社の実績と案内

オリエンのRFPで要求されている情報は漏れなく提出します。(システム構成図や業務フロー案など )よくある失注パターンは、要求された提出項目の抜け漏れが原因になる場合があります。

まずは、提案の必須項目を一覧表にします。また、提案における注意事項や特記事項も明記し受注後に齟齬が起きないようにしておきます。(例:納品物の一覧や制作物の画像の利用権利の明示など)

資料のはじめには、相手の要求事項を理解し提案が方向性に沿っていることを示すための、提案のコンセプトとなるキーワードを提示して閲覧者の記憶に企画の特徴を刷り込む工夫を施します。

その後に具体的な施策内容の説明を論拠も合わせて掲載し、最後に実施計画などを提示してプロジェクトが実際に動き出した時をイメージできる流れを構成します。

提案書の基本の体裁は、結論(提案)を先に掲げてその理由を現状分析を施しつつ論拠となる事実やデータで補い説得力を高めます。最後に実績の事例紹介で自社の信頼性に対する期待を高めて納得感を獲得する流れです。

提案書が20ページ以上を超えるボリュームでは、5ページ程のエグゼクティブサマリー(要約版)を準備します。理由は、社内回覧する時に要約版と完全版を設けておくことで時間の無い管理職や役員が要約版で提案内容を把握出来るようにする配慮です。

おわりに

プリセールスにおける提案書の成功戦略

プリセールスの提案活動は、まずは相手を惹きつけ記憶に残る提案書の工夫が特にコンペ提案などで重要です。また、企画書や提案書は「読み物」や「論文」ではありません。文字ばかりの紙面では、相手に集中して理解を促すことを妨げます。

また、相手目線の表現で論理的な構成を施すことで説得力ではない納得感の醸成を目指します。そういう意味では、自主プレや競合プレゼンの提案であれ、相手の潜在的な課題を把握し期待を少しでも上回る提案ができれば先方の意志決定を導き受注に繋げられます。

今回は、プリセールスにおける提案書の書き方の基本テクニックと留意点をまとめてきました。次回は、口頭のプレゼンテーション基本テクニック について解説します。

- 相手の隠れた期待を察する洞察力と相手目線のコミュニケーションが受け入れて貰うための鍵となる

- 提案書は、読ませるためではなく深層心理に訴えかける資料(=信書)である

- 稟議システムで承認を得るために、提案書は社内を一人歩きする場合を考慮して簡素で分かりやすい表現を意識

- 紙面レイアウトは、情報を理解し選択してもらうため記憶に残り興味を抱かせる魅せる工夫を施す

- 構成は結論(提案)を先に掲げて、その理由を現状分析を施しつつ論拠となる事実やデータで補い説得力を高め、最後に実績の事例紹介で自社の信頼性に対する期待を高めて納得感を醸す

- 自主プレの初回は、次回に繋げる意識で臨み観察力を働かせ2回目以降で掘り下げた提案ができるよう課題を探る

参考文献

- 酒井 穣「新版これからの思考の教科書」光文社 2013年

- 福田 康隆「The Model」 翔泳社 2019年

X(旧ツイッター)やフェースブックをフォローして頂くと最新記事を読み逃すことなく閲覧できます。