対立を乗り越える対話力−納得を引き出す応答の技術

対立を乗り越える対話には、感情的な反応ではなく、相手の価値観や背景を理解する姿勢が重要です。認知的共感を用い、協働関係の構築を意識することで、納得へと導くコミュニケーションが可能となります。

本章ではその応答技術を解説していきます。関係構築において役立つ対話スキルを2つ紹介します。

要点1:対立を回避する

最初に討論のように相手を説得させる術とは異なる旨を伝えました。ただ会社の会議で突然、ディベートのように白熱する議論が交わされる場面も起こります。何気ない意見交換が非難や反論を受ける状態です。

潜在する価値観の探索と傾聴力の効果

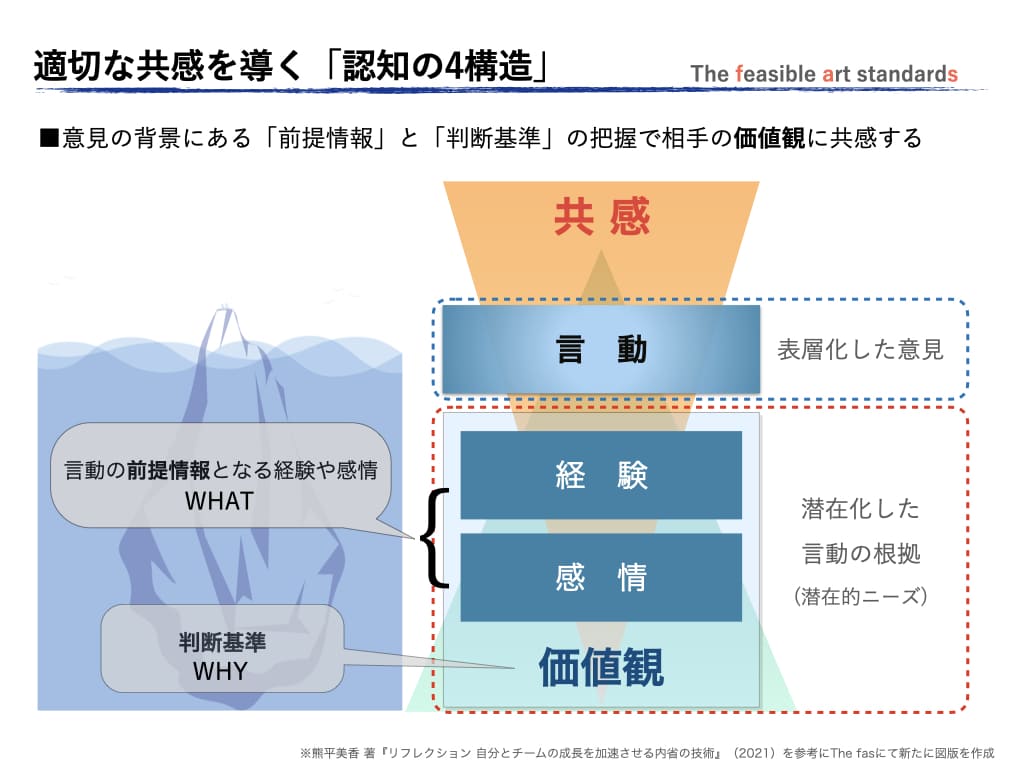

このような議論の場合、感情で反応しがちですが冷静に相手の意見に傾聴することがまずは必要です。意見の背景を推測しながらその背景に潜む価値観の理解を試みます。

ひとの意見とは、その経験と潜在的に大切にする価値観、そして、感情から成り立つ旨を前述しました。その中でも根底に潜む価値観の探索を意識します。

対話力の基本は、話す能力だけではなく“聴く力=傾聴力”にあります。特にビジネスの現場では、傾聴によって相手の真意や価値観を理解し、対立を未然に防ぐことが可能になります。

仮にこちらの意見に闇雲に「あり得ない」、「そんなことが実現できるのか」など漠然とした否定であれば、その理由を丁寧に掘り下げて確認します。

個人の感情に反応して反論しても、対話における双方理解による納得は導かれません。まずは、相手の主張の根底にある価値観を探り、本人の表現を借りて丁寧に問いかけます。

たとえば、「あり得ないと思われる理由を、もうすこしお聞かせ頂けますか」、「実現ができないと思われる理由は、具体的にどのような所に感じますか」など、本人の言葉を借りて問い掛けます。

それでも、良し悪しの評価のみを言い続ける人もいます。批判を繰り返す批評家タイプは、本人には代替案の考えを持ち合わせていないことがあります。それは、自分の尺度のみを押しつけ主導権を握りたがる心理と考えられます。

対立構造から協働関係に変換

対立を協働へと転換するには、一方的な反論であっても相手を理解しようとする姿勢を保つことが重要です。それは、相手の意見に同意や歩み寄るという意味ではあません。

対立関係ではなく協働関係のイメージを作り出して同じ方向を目指す意識を確立することが狙いです。

一旦、別の可能性を一緒に考える協働作業の場に変えて、意見の出し合いを試みて相手の意見に傾聴します。

また、相手の主張の背景にある価値観が見えてくれば自身の意見との歩み寄りがとれる相関点を見いだせる可能性もあります。

相手が場の主導権を握りながら代替案がない場合などは、自分の意見を別の比喩表現を用いて修正ポイントがないか話を進めていきます。主導権を取りたいだけの批評家の場合、自分が議論の中心に居る感覚を持てれば満足する場合もあるからです。

共感力の活用ー認知的共感で“理解される対話”を実現する

心や感情が反応する共感を心理学では情緒的共感と言います。問題解決などで重要なのは、事実の認知に努めながら双方理解を深める認知的共感です。

これは、医者やカウンセラーが利用する思考法でビジネスで対人関係などの改善に有効性が見込まれます。相手の理解を深める共感を活用して、相手の価値観を理解する姿勢が伝わることで批判家タイプとの距離を近づき、話し合いを進める活路が見いだせることが期待できます。

情緒的共感に偏らず、認知的共感を用いて相違点と共通点を客観的に把握し解決策を見いだすことで対立構造を回避する。

要点2:相手に届く話の「構成力 」

構成力とは、情報や主張を筋道立てて整理する力です。話が飛躍せず、相手が迷わず理解できるようになることで、自然と信頼を得ることができます。ここでは、ビジネスにおける情報の構成の2タイプを紹介します。

PREP法とSDS法の活用術

説得力は、心理と論理を巧みに繋ぎ合わせて話の展開を作る必要性を説明してきました。具体的な伝達手段を紹介していきます。

いきなり小葉末節な情報から話を始めると、全体像が掴めず聴く側が理解不能に陥る状況が起こります。たとえると、行き先を告げないバスに乗せられるような不安を、聴き手に与えてしまいます。結果、聴く側に「思考の途中下車」をさせるような状況を引き起こします。

PREP法とSDS法の情報構成

それを回避する2つ伝達手順:PREP法とSDS法を解説します。この2つの情報構成は、スピーチや文章で分かりやすく伝えるための情報構成のスタイルです。

共通点は、結論や概要から伝えて、主旨から具体例や全体像の詳細な説明に展開していく流れです。そして、最後に理解を再確認し記憶を深めながら締めます。

この2種の構成は、何を伝えようとしているか共通の認識を最初に確立させてから、詳細を説明して理解を深める工夫が設けられています。

- PREP法

-

【特徴】結論から伝えて理由、具体例、そして結論を繰り返す論理的構成の伝達手法。

結論(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→結論(Point)

【活用例】プレゼントや企画提案など口頭伝達の場面。

- SDS法

-

【特徴】主張の要約から詳細説明、そして、まとめの要約というシンプルな3段構成の流れ。

要約(Summary)→詳細(Details)→まとめ(Summary)

【活用例】多忙な経営層向けの報告書や月次報告などを書面などにまとめる伝達手段。

シンプルですがどちらも、企画提案や報告業務で端的に情報を伝える技術として使われる構成です。特に、SDS法は多忙な役員や上司に向けて手短で簡素に意見をまとめてる「エグゼクティブサマリー」などにも活用されています。

説得力の必要性による使い分け

PREP法は、反対意見が予想される案件を理由と具体例を分けて説明して論理的な説得力を重視する場面に利用します。

SDS法は、情報量が多くなる報告書など詳細説明の前後に要約を繰り返すことで主旨を見失わずに、情報量の多い内容を多忙な役職へ簡素に伝達する場面に役立ちます。

このように場面や目的に応じて効果的に使い分けが可能ですが、両者を組み合わせてSDS法の報告の中で重要な提案部分にPREP法を用いることも有効です。

PREP法とSDS法は、結論を先に示すことで全体像を明示し、相手の理解を深める構造をつくります。目的や場面に応じて使い分けることで、説得力と納得感を両立させることが可能。

おわりに

説得力ある話し方を失敗例などからも考察していき、その要因である心理的振る舞いや理解を深め正当性を醸し出す論理的な展開を紹介してきました。

心理と論理を意識した構成と展開により、説得力のある対話を組み立てることができます。その結果、聴く側に信憑性から主張の正当性へ導く流れで納得に繋がるプロセスが生まれます。

この知識を意識して発言の実践を踏んでいくことで、対話における話しの進め方のコツが身に付いていきます。特に関係構築においてはある程度の経験は必要となります。

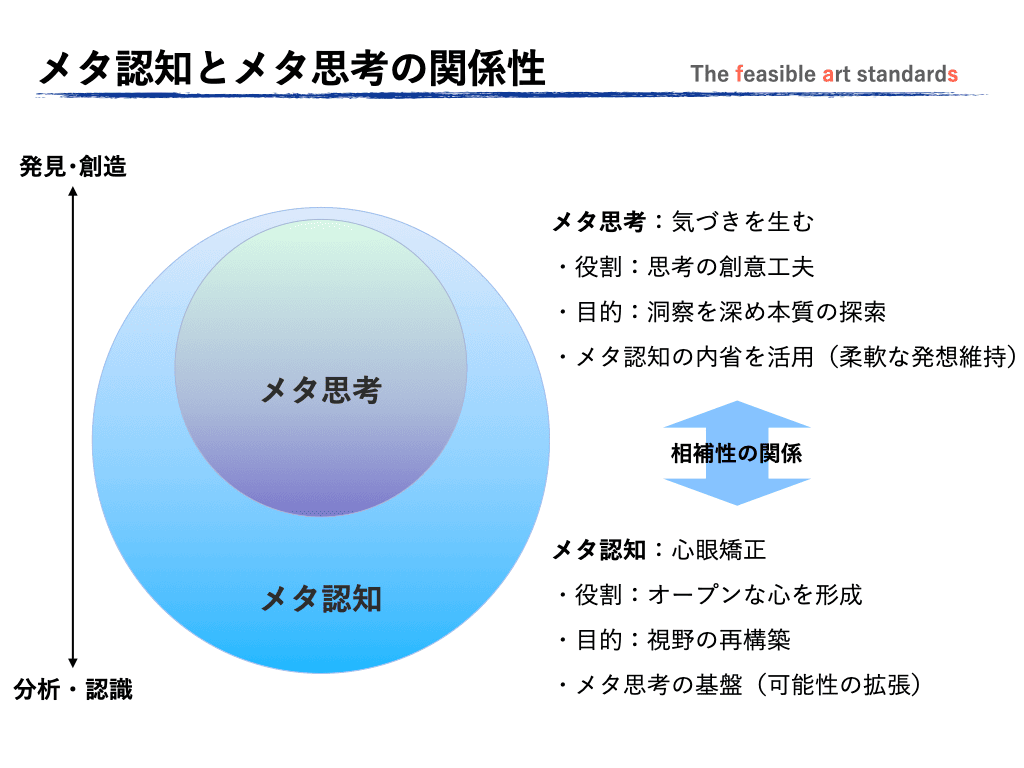

「説得力」は一朝一夕で身につくものではありません。まずは、メタ認知で俯瞰視して自分の対話の癖や論理構成を振り返ることから始めてみましょう。

真の説得力とは、相手を言い負かすことではありません。相手の心に響き、納得を生み出す対話のテクニックです。この技術を身につけることで、あなたのビジネスキャリアは新たな段階へと進むことでしょう。

今日から始められる3つのアクション

- 1.非言語コミュニケーションの意識化

-

明日の会議では、アイコンタクトと声のトーンを特に意識してみてください。相手の反応の変化を実感できるはずです。

- 2.根拠とデータの習慣化

-

意見を述べる際は、必ず具体的な数値や事例を1つ以上加える習慣を身につけましょう。曖昧な表現を避けるだけで、あなたの発言の信頼性が格段に向上します。

- 3.比喩の力を活用

-

複雑な提案や説明には、相手にとって身近な例えを用いてみてください。理解が深まり、記憶に残りやすくなります。

- 説得力の本質とは、相手に「頭で理解され、心で納得される」関係性を築くための対話技術。

- 印象(非言語情報)」は信頼性を、「論理(言語情報)」は主張の正当性を支える要素となる。

- 経験や実績に裏付けられた発言は、信頼感を高め、説得の影響力を強める。

- 客観的な根拠を欠く主張は、個人的な感想や推測と受け取られ、説得力を持たない。

- 対立関係の対処法は、協働関係を築く意識を持ち、同じ目的に向けた共通認識を育てることが重要。

- 適切な比喩表現は、複雑な内容を視覚化し、相手の理解・記憶・感情に働きかける。

企画書や社内向け資料の作成、またプレゼンのスピーチにおける具体的な方法などは関連記事のリストを以下に掲載しておきます。必要に応じてご確認ください。

参考文献

- 熊平美香「ダイアローグ 価値を生み出す組織に変わる対話の技術」:ディスカヴァー・トゥエンティワン. 2023年 Kindle版

- クレイグ・アダムス「賢い人の秘密 天才アリストテレスが史上最も偉大な王に教えた6つの教え」 2022年 kindle版(124p〜347p)

- 新井恭子 「説得力とは何かー広告表現におけることばの効果ー 経営論集 69 」pp171-183.東洋大学学術リポジトリ 2007年

X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローを頂くと最新記事を読み逃すことなく閲覧が頂けます。