なぜ、優れたUXデザインを持つ企業は競合を圧倒するのでしょうか。 コロナ禍でデジタル化が急速に進む中、企業の成長を左右する要因として「UXデザイン」への注目度が高まっています。しかし、多くの経営者や現場担当者が「デザイン=見た目を美しくすること」という誤解を抱いているのが現状です。

本記事では、ビジネスの成果を劇的に向上させるUXデザインの真の力を解き明かします。投票型灰皿「Ballot Bin」で46%の改善効果を生んだ事例や、感染症を70%削減した「Hope Soap」の仕組みなど、具体的な成功事例を通じて、UXデザインが単なる装飾ではなく、行動変容を促し、問題解決に直結する「視覚化された仕組み」であることを証明します。

経営層やノンデザイナーの皆様が、明日からでも実践できる考え方と手法を、分かりやすく解説していきます。

キーワードは、適切な体験価値を提供するための「視覚化された仕組み」の構築です。

なぜ今、デザインが経営の成功要因となるのか

「デザイン=装飾」という誤解:本質的なデザインの定義を紐読

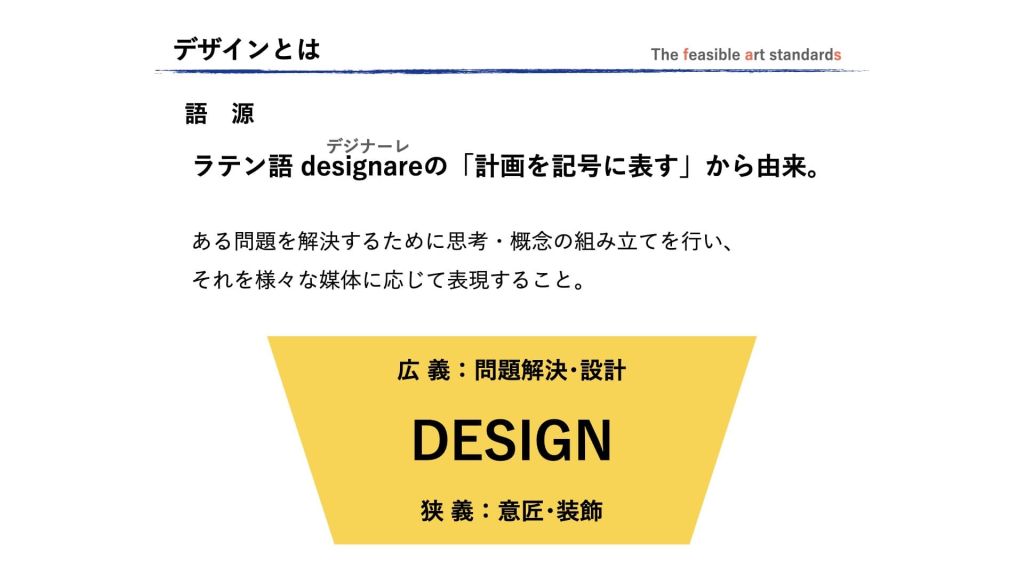

一般に認知されているデザインとは、狭義における装飾表現やスタイルと考えられているケースが前述したように多く見受けられます。

本来、デザインの語源はラテン語のdesignare (デジナーレ)の「計画を記号に表す」に由来します。これは、一般的な広義の意味あいとして問題解決に向け情報を整理して適切な形状や表現を施す行為と言えます。

言い換えれば、形状や色、造形や技術などを用いて目的を達成する全工程を「デザイン」と表せます。

例えば、デザイン専門教育では、「ビジュアル」、「プロダクト」、「スペース」の3分野で、平面(2D)と立体(3D)の制作に取り組みます。

スタンフォード大学が証明したデザイン思考の革新力

デザインの意味や領域は、時代によって変化が見られます。2004年に米国カリフォルニア州のスタンフォード大学で、院生向けのイノベーション研究プログラムから、Hasso-Plattner Institute of Design at Stanford(通称、d.school)でイノベーター養成の研究機関が設立されデザインの価値が見直されていきます。

SAPの共同創業者であるハッソ・プラットナー(Hasso Platner)氏は2003年、約39億円の私財を投じ、デザインコンサルティング会社「アイディオ(IDEO)」の創業者であるデビッド・ケリー(David Kelley)氏と共同で、スタンフォード大学のデザインスクールである「d.school」に投資した。

引用元:ITMedia 「イノベーションを生み出すデザイン思考とは」より

そこでは、医学、法律、工学、経済など学部横断でイノベーション理論をデザインシンキング(Design Thinking)などの方法論を活用した学びの場を提供しました。

その後、国内では東京大学や慶応義塾大学院でも同様の学科が設立され、国内で広義の意味における問題解決として「デザイン」が浸透し始めました。

外部参考リンク

このように、デザインは造形のみならず概念など価値ある意味を追求する価値創造と問題解決に活用されていきます。次項では、価値ある意味を生み出し問題解決に導く「意味のデザイン」の事例を見ていきます。

「意味のデザイン」で行動変容を促す成功事例

問題解決に役立つ「視覚化された仕組み」

問題解決における「意味のデザイン」事例として、行動経済学のナッジ理論(Nudge:そっと肘で押す-行動を促す意味)を活用した事例を2つ紹介します。

ナッジ理論を活用した成功事例の紹介

1.投票型灰皿「Ballot Bin」

イギリスのロンドンの街中で、たばこの投げ捨てに年間で約1,500億円もの清掃費用が掛かり、その対策に頭を悩ませていました。

ハバブ財団は、デザインチームと共創して街中に投票箱型灰皿「Ballot Bin」を設置しました。結果、46%の投げ捨てたばこの回収に成功しました。

この問題解決のデザインで秀逸なポイントは、2つあります。1つは、罰則などを科し強制するのではなく投げ捨て行為を投票という意味の変換を施し、自発的な行動変容を誘導する「視覚化された仕組みづくり」です。

もう一点は、この投票型灰皿をイギリス以外の21ヶ国にも拡張してプロジェクトをどこでも「展開できる仕組み」としての提供です。

2.好奇心で感染症を減少させる「Hope Soap」

南アフリカのケープタウンの貧民街では、衛生管理が行き届かず子供達に感染症の深刻な被害が問題となっていました。

WHOは、単に石鹸を配布するだけでなく子供達が無意識に手洗いなど石鹸の使用を定着し促進する仕掛けを石鹸に設けました。

それは、石鹸の中に小さな玩具を埋め込むことで子供達が玩具を手にするために積極的な石鹸の利用を促し行動変容を起こしました。結果、約70%もの感染症の発生を減少させました。

この2つの事例は、どちらも現状の問題を注意深く観察し理解を深めながら改善策を導くデザイン思考のスタイルを活用した事例と言えます。

共通する特徴として、無意識のうちに行動変容を起こして課題が解決される経験価値のデザイン(設計)が要となっています。つまり、参加者は自発性を持って行動して、自然に課題解決に参加する仕組みが施された経験を受け入れる優れたUXデザイン(ユーザー体験デザイン)が施されている点です。

デザイン思考を活用した問題解決の実例

追加の事例で、ペットの健康に配慮して早食いなどを防止するペット用食器を紹介します。皿の内側に凹凸の形状を設け、外観はボウル型で起き上がりこぶしの原理で前後左右に揺れます。

これにより、あえて食器が不安定に動くことで、愛犬が慎重に時間をかけて食事に集中するデザインに仕上げられ、ペットの好奇心を刺激しつつ、早食いを防止する仕掛けをデザインした事例と言えます。

優れたデザインには、よく練られた視覚化された仕組みや持続性のための工夫が備わっている。

価値ある経験を提供するために、意味あるデザインの仕組みづくりで問題解決に挑んだ事例でした。次項では、経験価値を生むUXデザインの基本概念や役割を解説していきます。