問いを導く準備

固定概念をリセットさせるメタ認知の必要性

アート思考は、自己内部の視点(=内観)から周囲を見渡し新たな気づきを見出すプロセスとも言えます。アート思考を利用して新規ビジネスを立ち上げようとしても、なかなか斬新なアイデアにたどり着かない場合、動機が不明瞭であったり、問題意識と自身の思いの繋がりが曖昧なことが原因として考えられます。

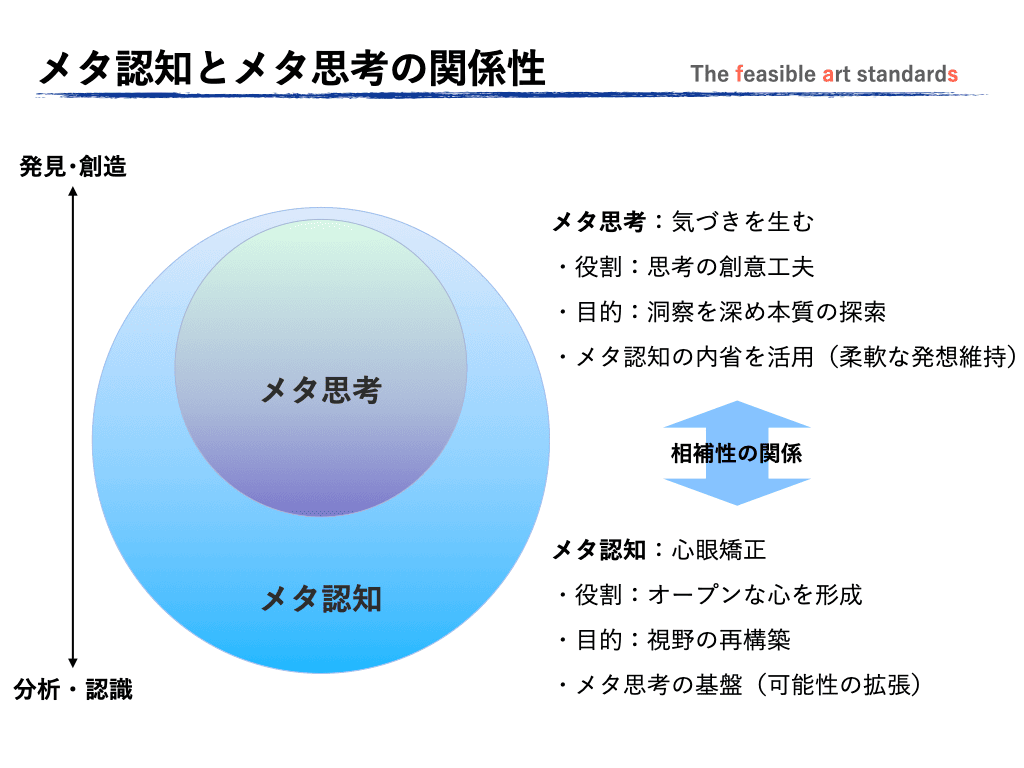

そのような時には、自分の思考の癖を内省で俯瞰し、自分の思考パターンを認識するメタ認知で思考を客観的にリセットさせることで思い込みなどを排除し、思考と視野をクリアに整えることが必要となります。

自分を客観的に理解した上で周囲の物事を冷静に目を向けることで、視野が開けて新たな気づきや深い洞察を得やすい状態にします。そうでないと、思い込みなどの認知バイアスで視野が曇り、意識できる視界も狭くなり思考の死角が生まれてしまいます。

こうして思考の素地を整えた上で、着想の流を導く方法を考察していきます。

着想の引き出しを蓄積する

自分がどのような物事に心が動くかを言語化した疑問のストックを日頃から用意しておくことも役に立ちます。あのレオナルド・ダ・ビンチも、生前に約8,000ページもの「ダヴィンチ・ノート(手稿)」を残しており、常にメモに記録し多くのアイデアを書き残しています。

日頃から問題意識を抱いていると、意識することで視野角が無意識に拡がる状態が起こります。それは、まるで関連する情報の方から自然と舞い込んでくる感覚で情報収集が手軽に行えるような状態です。

また、ストックした情報を定期的に振り返り、気づきとしての情報のアウトプットを見直し、整理することで、情報鮮度の管理が可能となり、情報の連鎖による新たな気づきの拡充にも期待が持てます。

日常の中で感じる心の動き:「驚き」、「納得」、「不満」、「違和感」などの快・不快を意識しなぜそう感じるか「意識する」ことが新たな問いを立てる第一歩となる

マインドマップの活用法

前述した、マインドマップのスマートフォンアプリを活用して日常の感情を言語化して問題意識をメモ代わりにストックすることもアイデアのストックに便利です。

特に、音声データを文字データとして記録できる機能もあり、手軽に記録メモを残せます。メリットは、繰り返し見返すことで新たな気づきを得る効果も期待できます。ポイントは、移動時間などの隙間時間を有効活用することです。

現在では、生成AIトの対話からソロブレストや発想を拡張するマインドワンダー(発想拡張)なども手軽に行えます。

次項では、アート思考とデザイン思考において目的別の「問い」の活用を解説します。

アート思考・デザイン思考の「問い」の実践ポイント

対象と目的別の使い分け

アート思考の視点は、自己内部から湧き上がる内省から始まります。それは経営では、組織を取り巻く社会や環境に対する思いで事業のパーパスを見出して事業をなすことであり、日常に抱く疑問や違和感が新たな事業アイデアの起点となります。

一方、デザイン思考における観察対象は、課題解決における既存ユーザーなど他者です。その他者の視点で世界がどの様に映るかを把握し共感することがポイントになります。

| 観 察 | アート思考 | デザイン思考 |

|---|---|---|

| 対 象 | 自身の内側から感じる日常や世の中 | ユーザー(対象者)の課題 |

| 目 的 | 日常の新たな課題の創造と解決 | 潜在的な価値観の把握と課題解決 |

「解決型」と「創造型」の問い

ここではアート思考とデザイン思考で問いを立てる実践法を整理していきます。冒頭でも伝えたようにアート思考とデザイン思考では、プロセスの最初の観察する対象は自己(内面)と他者(外部)で異なります。

アート思考の場合、直感(WANTS起点)を大切にしますがクリティカルシンキングの併用で客観的な観点から自身のビジョンを検証しアイデアを鍛錬します。それは、強靱な鋼を作り出すために熱い鉄を繰り返し打ち込むように自問を繰り返す自己研磨の行為であり、問題創造型の問いと言えます。

デザイン思考では、主に既存の自社資産(SEEDS起点)や流用によるビジネス展開(NEEDS起点)において、改善すべき問題点の把握や解決を行います。その場合、「問い」は対象者の潜在的な価値観の把握であり共感です。

つまり、デザイン思考は、観察や傾聴から紐解いた潜在的な価値観を理解する共感行動と市場考察に対するロジカル思考の併用で施策の整合性を検証しつつ問題解決型の問いを行います。

もちろん、この2つのアプローチが重なり合う状況もあります。既存サービス(SEEDS起点)の改善から価値の再定義による問題を新たに解釈する課題設定となります。

かつて、米国の鉄道産業はヒトやモノの輸送という提供価値に限定的で、航空機の旅行産業の参入で物量や移動速度など効率と利便性の前に衰退した歴史がありました。

表層的な問題だけを改善しても、勢いを有す新興勢力に太刀打ちはできません。既存サービス(SEEDS起点)や市場考察(NEEDS起点)と合わせて、既存価値の再定義(WANTS起点)を合わせた発想していきます。

アート思考とデザイン思考を合わせて、自社アセットの進化型ビジネスを発動させることもイノベーション開発に必要となる場合があります。

課題設定を「改善」に求めるか、新たな活路となる「創造」に重きを置くかで問いの立て方は異なる

次項では、具体的な「問い」の実践法を紹介します。

「問いの力」を高める2つの実践法

1. 5Whys分析(なぜなぜ分析)

問題改善型の「問い」のアプローチ

トヨタ自動車が社内で採用している原因究明や改善分析の手法である「5 Whys分析(通称:なぜなぜ分析)」があります。問題が起きたときに「なぜ?」を5回ほど繰り返して問うことで問題の本質を深く掘り下げて洞察を導く手法です。

5回ほど自問自答していくことで目の前の事象が深掘りされ、徐々に因果関係や問題の原因が構造化されて本質が顕れてきます。

本来の5Whys分析の目的は、現場で起きた問題の解決手段を導く分析手法でが、この手法を利用することで問題の本質へ掘り下げることが期待できます。

5Whys分析の注意点は、個人の感情や思い込み、また具体性のない事象(推測)を論点に据えないことが挙げられます。

起きた事象に集中し思い込みになる「推論」や「推察」を避けて、原因やその構成となる要因を整理した上で解決策を見出していく

デザイン思考において、問題解決の手法として問題の本質を見出すために利用します。アート思考の場合は、創造的な発想を導く為の洞察を深める手段として「5Whys分析」を活用します。

これらの場合では、回数には固執し過ぎずに自問自答の工程を繰り返しながら着想の飛躍に意識を集中させます。

2. アプリシエイティブ インクワイアリー(AI問診法)

ポジティブ心理学のアプローチ

アプリシエイティブ インクワイアリー(AI問診法)とは、関心や強みなどポジティブな側面に対し問いかけながら潜在的な可能性を探究し未来に向かう肯定的なイメージを共有し、変化に向かう力を養い成長プランを描く手法です。

その役割を端的に言い表せば、「未来の可能性の解像度を高める」ことです。この心理学の手法は本来、人材開発や組織改革などに主に活用されてきました。

アート思考の場合、漠然とした初期の問いの入口となる快・不快となる要因に対しポジティブな問診手法を用いることで問いの論点や輪郭を明確にするのに役立ちます。

例1:「自分にとってなぜ興味をひかれているのか、その根本の原因は何であるか?」

例2:「どのようにしたら自分はこのアイデアにもっと夢中で得られるものを見いだせるか?」

ポジティブな感情で自身の内側から湧き上がる気持ちに呼びかけるようにして、問いが先に進むような論点を意識する

アプリシエイティブ インクワイアリーの4つのプロセス(4Dサイクル)

関心事項の中心となる価値・強み(ポジティブコア)の探索 :「どのような点を最も面白いと感じているのか?」

そのアイデアにより未来がどう変化するか可能性の描写:「その価値が実現したら社会にどのような変化をもたらせるか」

アイデア実施のための理想と現実を埋める作業:「どのような人材やチームが必要になるか」

継続的に取り組むための実行計画を活動内容に落とし込む:「はじまりの一歩をどう行動したいか」

AI問診法は、内発的動機づけであり否定的な固定概念の枠組みから外れて、求める未来の姿に集中しチームの共通目標の維持から能力を発揮する仕組みにあります。課題発見よりも、改善対策やビジョン策定などに適した手法と言えます。

おわりに

あなたは今、思考変革の扉の前に立っている

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。しかし、知識を得ただけでは何も変わりません。行動こそが、あなたを凡庸な思考者から卓越したイノベーターに変える唯一の道なのです。

今すぐ実践してほしいのは、あなたが直面している課題に対して「本当に解決すべき問題は何か?」と自問することです。

例えば、売上が伸び悩んでいるなら「どうすれば売上を増やせるか?」ではなく、「なぜ顧客は私たちの商品を選ばないのか?」「顧客が本当に求めているものは何か?」「私たちが提供している価値は顧客にとって本当に価値があるのか?」と問い直してみてください。

周辺視の力を使い、固定概念の枠を破り、抽象化によって思考の可能性を広げる。この一連のプロセスを通じて、あなたは必ず新たな洞察に出会うはずです。

なぜ多くの人は平凡なアイデアに甘んじるのか?

答えは簡単です。深く問うことは、面倒で苦痛が伴うからです。表層的な問題設定に逃げ込み、思考停止状態に陥っているのです。

しかし、あなたは違います。この記事を最後まで読んだということは、あなたには本物の洞察を求める知的欲求があります。その好奇心こそが、イノベーションの原動力となるのです。

問いの質が、人生の質を決める。これは誇張ではありません。ビジネスの現場で、日常の課題解決で、人間関係の構築で、すべてにおいて深い問いを立てる習慣があなたの人生を劇的に変えるでしょう。

自分への挑戦状

「あなたは今日から、どのような問いを立てて生きていきますか?」

この問いに対する答えが、あなたの未来を決定します。凡庸な問いは平凡な結果を生み、卓越した問いは突出した成果を生み出します。

もしこの記事があなたの思考に新たな視点をもたらしたなら、その洞察を周囲の人々と共有してください。優れた問いは、議論を生み、新たな発見を連鎖させる力を持っています。

あなたの挑戦が、次のイノベーションの起点となるかもしれません。今こそ、問いの力で世界を変える側に回る時です。

- 与えられた課題と論点は複眼で捉えて新たに「問い」を深掘りし思考をストレッチする

- 視座を高めて大局的に事象を俯瞰したり視野を広げて問いを掘り下げたりして論点を研ぎ澄ます

- 初期仮説から問いを繰り返して抽象化しながら思考を跳ね上がらせる余白を持たせる

- 洞察が浅く論点が鈍い状態ではそこから生まれてくるアイデアはそれ以上に斬新なものにはならない

- どんな問題を解決すべきかを意識することで問題の真相の解像度を高める

参考文献

- 井澤友郭 「『問う力』」が最強の思考ツールである」フォレスト出版 2020年

- 石川 俊祐「Hello, Design-デザインはみんなのもの」 幻冬舎 2019年

- 内田 和成 「論点思考」 東洋経済新報社 2010年

- 暦本純一 「妄想する頭 思考する手」祥伝社 2021年

- 桜川Daヴィんち、「超訳、ダ・ビンチ・ノート」 飛鳥新社 2019年

X(旧ツイッター)やフェースブックをフォローして頂くと最新記事を読み逃すことなく閲覧できます。