『日本国内の企業の約4割がDXの成果を実感できていないのはなぜか』

日本企業の約40%が、デジタル変革(DX)への取り組みを進める中で、自社がどの程度成果を上げているのか明確に把握できていません。この現実は、DXに取り組む多くの企業が直面する大きな壁です。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が2025年にまとめた「DX動向2025」調査によると、DX推進企業のうち“成果が出ている”と明言する日本企業は6割弱(実際には約57%)にとどまり、米国やドイツでは8割を超えるのに比べて大幅に低い水準です。その一方で、「成果がわからない」と回答する日本企業も26.2%と、他国(米独は5~6%程度)を大きく上回っています。

この課題の根本には、日本企業がDXを「最新テクノロジーの導入」と捉える傾向が強く、もっとも重要な「目指すべき顧客体験」や「ビジネス全体の変革」に目を向ける動きが十分でない点が挙げられます。

実際、DXの成果を問われた際、日本企業では「コスト削減」や「業務効率化」を挙げる割合が多く、米国やドイツのように「売上増加」や「顧客満足度向上」「新たな価値の創出」といった「外向き」の成果は限定的です。現状、全体最適を目指すDXよりも、個別の部分最適にとどまる「内向き」なケースが目立ちます。

DXで確実な成果を上げる先進企業に共通するのは、「最新技術を導入すること」ではなく、「ユーザー起点(UX)」でビジネスモデルや企業文化を根本から変革している点です。

日本のDXが次のステージに進むには、テクノロジーの先進性だけに頼らず、「人間中心」の視点をDXの軸に据えるマインドセットが不可欠なのです。

本記事では、DX成功の鍵を握るUXデザインの重要性に焦点を当て、失敗事例を交えながら、顧客体験と経験価値の向上がいかにビジネス成果に直結するかを解説します。

UXデザインの基本概念と歴史:人間中心設計の重要性

UXデザインの基本概念

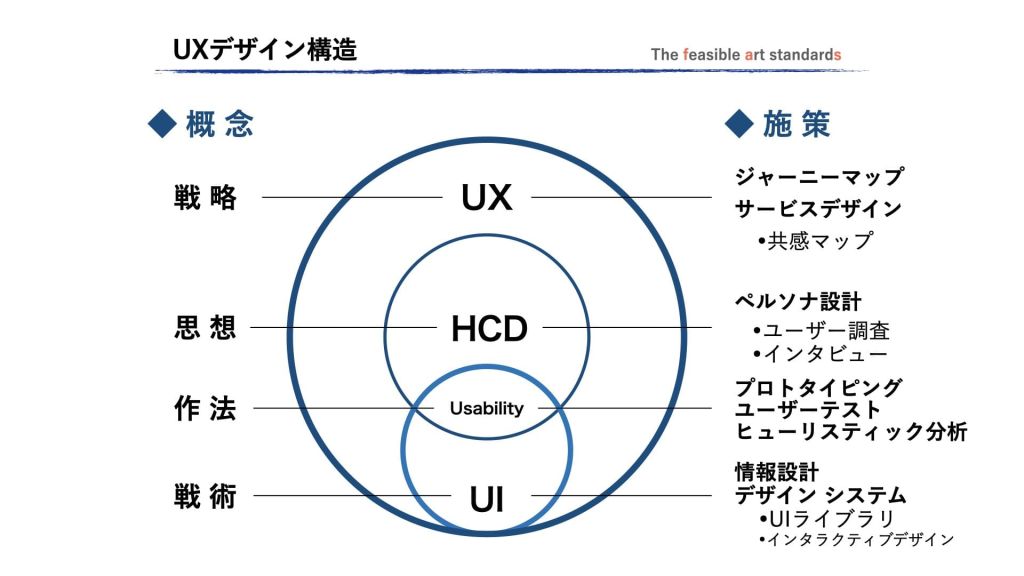

UXデザイン(ユーザーエクスペリエンスデザイン)とは、製品やサービスの認知から使用過程を通した全体の体験から、ユーザーが感じる満足感や使いやすさを向上させるための設計手法です。

ユーザーのニーズや行動を分析し、直感的で魅力的な体験を提供することを目指します。これには、インターフェース設計、情報設計、ユーザー調査などが含まれ、最終的にユーザーとビジネス双方にとって価値のある結果を生み出します。

UXデザインには、ブランド力の強化や顧客満足度、リピート率の向上、さらには売上増加という事業継続の基盤を支える効果があります。

UXの基本概念となる、「人間中心設計」の理解を深めるためにルネサンス期の文化運動に紐付けて解説していきます。

ルネサンス期とUXデザインの類似性

人間の感情を起点にした同様な風潮は、欧州の中世ルネサンス期における「人間中心主義」が挙げられます。現代のUXデザインと共通する点があります。

ルネサンス期は、中世の神中心主義から人間中心主義への転換期であり、芸術や科学など様々な分野で人間の価値を見直す文化運動が広まりました。

このルネサンス期の「人間中心主義」は、現代のデジタル化社会においては「人間中心設計(HCD:human Centered Design)」と言われ、ユーザー視点を重視した設計手法として広く知られています。

その歴史は、1900年代の産業革命を背景とした生産性の向上やその後の人間工学の発展を背景として生まれてきました。

さらに現代では、コロナ禍のソーシャルディスタンスやSNSなどのオンライン空間やバーチャルで非対面のやり取りなどが浸透しました。その結果、自然回帰や感性的で情動的な体験を求める傾向が伺えます。キャンプなどアウトドア人気、Z世代の昭和レトロブームなどが例として挙げられます。

つぎに、デジタル技術の浸透による生活様式の変化を、社会(市場)と個人、そして、組織の在り方の3段階の変容からDXとUXデザイン(=体験設計)の関係を確認していきます。

デジタル化が変える顧客体験

DX成功に必要なUXデザイン

デジタル環境の浸透に伴い、私たちの価値観も急速に変化しています。ユーザーの理解を深めるため、製品やサービスを体験する過程を時間軸で擬似的に表したジャーニーマップや、人間中心設計、CX(顧客体験)やUX(ユーザー体験)などの専門用語が商品開発やシステム導入、また、事業の改善で使用されるようになりました。

デジタル化によって技術的模倣が容易になり、同質のサービスや商品が市場に溢れているため、製品のライフサイクルが短命化し、ユーザーの感情や記憶に基づく体験設計が、サービスやブランドとの継続的な関係を構築します。

どんなに優れた製品や技術でも、販売から購入、アフターサービスなど一連のサイクルの中で何か問題が起きた時の対応が不完全であれば、利用してもらう可能性が失われます。

昨今のオンラインやSNS上のユーザーの声や評判が、企業の盾にも矛にもなる時代です。B2CだけでなくB2Bにおいても、継続した関係構築にはこの体験設計が影響を与えます。これが、共感を育む経験価値を基にする体験設計であり、UXの主な概念です。

機能面から価値が求められる時代の変化

米国のハーバード大学大学院の教授のセオドア・レビット博士は論文において、顧客は機能でなく価値で購買判断を行うという重要な考察を示しました。「ドリルを買う人が真に求めているのは、穴を開ける行為」というフレーズは、現在でも購買心理の核心を説いた説明として語り継がれています。

また、同様の洞察は49年後の2017年に、クレイトン・クリステンセン教授の著書「ジョブ理論」では、ミルクシェイクの購買動機を片付けるべきジョブ(Job=用事)に喩えて解説しています。

「来店客の生活に起きたどんなジョブ(用事、仕事)が、彼らを店に向かわせ、ミルクシェイクを”雇用”させたか」(中略)来店客はたんにプロダクトを買っているのではない。彼らの生活に発生した具体的なジョブを、ミルクシェイクを雇用し片づけているのだ。

クレイトン・クリステンセン著「ジョブ理論」ハーパーコリンズ・ジャパン出版、2017年

市場理解のための生活者視点

これは、マーケティング観点で考察すれば、良い製品を作れば売れたプロダクトアウト(商品主体)から、市場の嗜好性を理解して製品作りに反映させるマーケットイン(市場主義)への変化と生活者を理解する重要性が重なります。

つまり、サービス情報や商品を利用するユーザーは適切な体験が提供されることで経験価値を積み重ねながら継続した関係性が育まれます。言い換えれば、負の経験を一度でも経験すると、二度とそのサービスや商品を利用して貰えなくなります。

次に、個人の価値観の変化を技術の進歩の関係から探索していきます。

デジタル化による個人の価値観の変容

モノが無形化してデジタルのデータへ置き換わる中、私たちの生活スタイルも変容してきました。

音楽産業では、SONYのウォークマンからAppleのiPod、そしてSpotifyやAmazon Musicなどのストリーミングサービスまで、音楽の楽しみ方が変化しました。

映画産業も同様に場所を選ばない自由な楽しみ(ロケーションフリー)による、パッケージ商品の消失が起こります。

また、昨今の電子マネーの浸透で現金を持ち歩かずATMの存在意義の変化、小売り店舗のセルフレジや配送の非対面化(無人化)、そして電子マネー送金の浸透で銀行を介さないで個人間の電子送金(P2P:ピア・ツー・ピア)が可能となりました。

購買行動も前述の音楽配信サービスのよう一過性の購入による所有からサブスクリプション型の期間契約へ変容し、B2CもB2Bでもクラウド環境のアプリケーション利用などに変化しました。

オフィス環境もコロナの影響でリモートワークが増え、自社ビルの保有でなくシェアオフィス契約で労働環境を自由に選択する企業も現れました。これは所有(売り切り販売)から共有(継続したサービス提供)の流れが起こりました。

さらに、環境意識の高まりであるSDGsなどの活動で企業と生活者側も、リユース、シェアーやアップサイクルなどのサーキュラーエコノミー(循環経済圏)が定着してきました。

生活様式がデジタル技術で変貌する中、あらゆるプロダクトがサービス化されています。所有に代わり、情緒や感性を動かす体験や経験を求める傾向が強まっています。

つまり、「製品」は企業が提供する「サービス」と考えられ、そこで生まれる体験が生活者の嗜好に沿うことで継続的に支持される仕組みをデジタル技術で構築し提供することが重要となりました。

- ロケーションフリー

- パッケージ商品の消失

- 非対面化(無人化)

- ピア・ツー・ピア(P2P)

- 所有(売り切り販売)から共有(サービス提供)

- サーキュラーエコノミー

次に、サービスなどの体験価値を提供する側である組織の変容を確認していきます。

組織が直面する提供価値の再評価

「外発的ミッション」から「内発的パーパス経営 」へ

昨今はSNSなど無償のインターネットサービスの普及で、生活者からの情報発信や購買前の比較検討など情報を適切に吟味できる情報が増えたことが生活者の購買行動に大きな影響を与えてきました。

さらに、企業に対する透明性や対応の不備や矛盾、スローガンだけの企業理念などに対しても生活者は意見を発信する機会とパワーを得ました。こうして透明性が重要視される時代では、企業側も提供価値の真意を問われる状況と言えます。

企業は持続可能性に直面しつつ、市場の差別化や競争など外発的な要因によるミッション(Mission:使命や大義)から、内発的に組織の存在理由を明確に見据えたパーパス経営(Purpose:存在意義)を事業継続と合わせて再評価する時代に直面しています。

アート思考の高まりなどは、予測不可能で対処も難しい問題解決などの場合、原点を見つめ直す内発的な問いで事業を再構築する思考法として注目されて来ました。これは、パーパス経営と同様に市場経済などの外部要因だけではない内省的な視点や動機が持続した経営に重要な原動となる共通点が考えられます。

企業が提供すべきは、最新技術の導入そのものではなく、そこから生まれる経験価値や醸成される情動を通じて、社内外360°の全ステークホルダーとの共感と信頼を獲得し、事業継続の基盤を構築すること。

次項では、DXとUXデザインの理解を深めるための「経験価値の5つの要素」を事例を交えて解説していきます。