プレゼンテーションや会議で、自分の考えを必死に説明したにも関わらず、相手の反応が芳しくない。そんな経験をしたビジネスパーソンは少なくないでしょう。

現代のビジネスシーンでは、単に自身の考えや情報を分かりやすく「伝える」だけでは不十分です。相手の心を動かし、「納得してもらう」対話力こそが、信頼構築や意思決定を左右する決定的なスキルとなっています。

AI技術が飛躍的に発達した今日でも、人の感情に働きかけ、真の納得を生み出すコミュニケーションは、人間だけが持つ独自の能力です。プレゼンテーション、会議での発言、上司への報告、顧客との商談—あらゆる場面で「説得力ある話し方」が求められています。

今回は、説得力ある話しの進め方のポイントを解説します。キーワードは、「心理と論理で向き合う」対話テクニックです。

説得力の構造を理解する—ビジネスで使える対話の基本

信頼関係が生み出す「納得」の力

説得力とは、自分の意見や主張を他者に理解され、信用され、受け入れられる能力を指します。一方で、「論破する技術」と誤解されることもあります。ビジネスコミュニケーションの土台は「信頼」にあります。

今回は、相互理解を前提とした納得を得るための対話力として解説していきます。その本質を信頼関係の視点から捉え直します。

この文脈における「説得力」の本質は、相手がこちらの考えを理解し、賛同するための「関係性の構築」にあります。言い換えれば、相手が「頭で理解し」「心で受け入れられる」ための対話術が、主張への納得を導きます。

「言いたいことは分かるが、賛同できない」と言われるのは、論理的な理解は得られても、心理的な共感や信頼の構築に至っていない可能性があります。

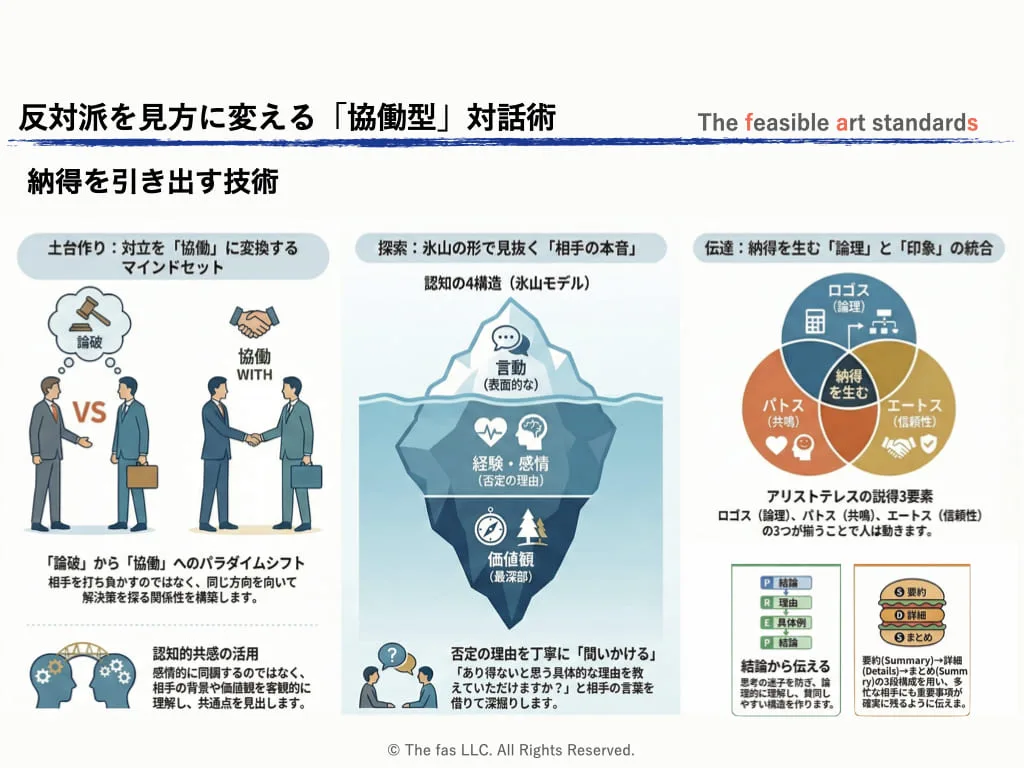

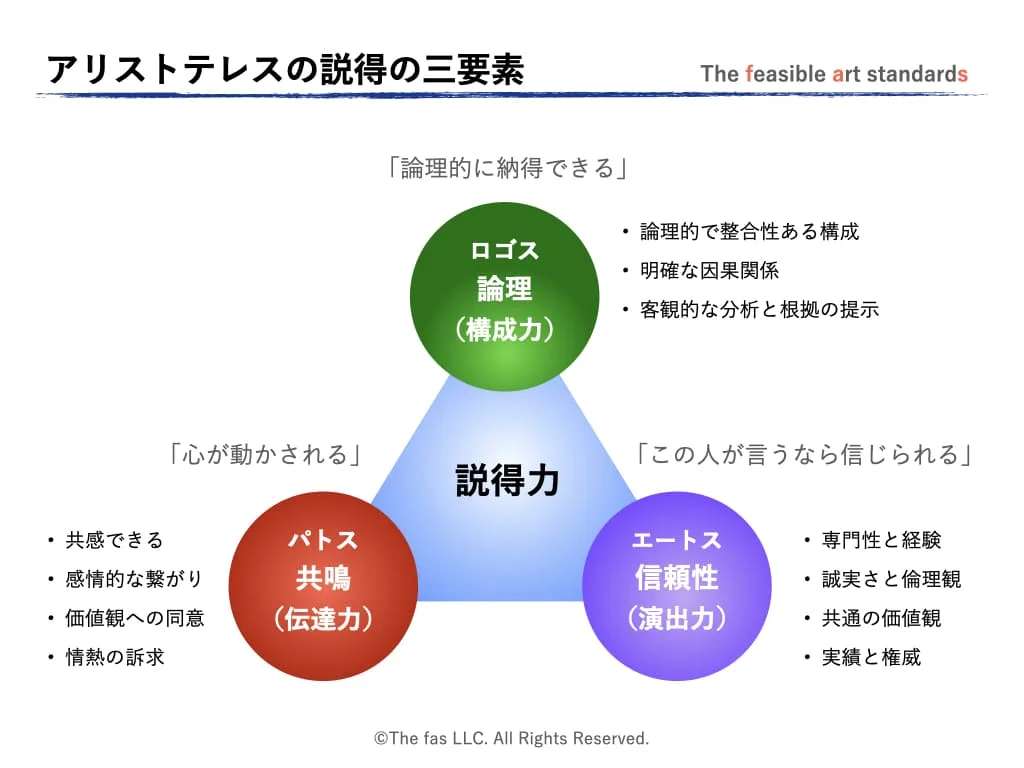

古代ギリシャのアリストテレスが修辞学に基づいて体系化した説得の3要素:「ロゴス(論理)」「パトス(感情)」「エートス(信頼性)」の統合的な活用は、信頼できる話し手が(エートス)、論理的な根拠を示しながら(ロゴス)、聴衆の心に訴えかける(パトス)ことで、真に人を動かす説得が可能となり、現代のビジネスコミュニケーションにも効果的な対話の原理・原則として機能します。

説得力の本質は、「頭で理解」し「心で納得」される信頼を築くための関係性の構築プロセス。

次章では、話し方でありがちな失敗例から「説得力」の特徴を詳しく考察していきます。

話し方の失敗要因から学ぶ

説得力を高めるには、声のトーンや視線といった「印象」と、根拠の明確さや一貫性を持つ「論理」の両軸が重要です。

不適切な振る舞いや構成の甘さは、聴く側の信頼や理解を妨げます。本章では、説得力を損なう典型例を分類し、改善への第一歩を示していきます。

説得力を阻害する要素

- 自信を感じさせない声のトーン

- 棒読みのようなしゃべり方

- 早口で一方的な物言い

- 相手の顔や目を見ない

- 意見の根拠が不明/曖昧

- 一貫性のない発言内容

- 冗長で要点が分からない

これらの特徴は、「印象(=視覚・聴覚情報)」と「論理(=言語情報)」の二軸に分類できます。

| 分類 | 失敗例 | 要因 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 印象 | 声に自信が感じられない | 安心感を感じさせない | 信頼性の欠落 |

| 単調な口調で抑揚がない | 話しに集中が続かない | 興味の低下 | |

| 早口で一方的に話す | 聴き手を置き去りにする | 距離感の確立 | |

| アイコンタクトの不足 | 心が通わない伝達 | 感情移入の停滞 | |

| 論理 | 根拠が不明確で曖昧 | 懐疑心を抱かせる | 信頼性の欠如 |

| 発言に一貫性がない | 話の飛躍に理解が分断 | 論理の破綻 | |

| 話が冗長で要点が伝わらない | 伝えたい趣旨が不明瞭 | 構成の不備 |

「印象」は相手との心理的距離を縮め、信頼感を形成します。一方で「論理」は、主張の理解を促し、正当性を裏付ける。

説得力を構成する二つの柱−「印象」と「論理」

説得力の基盤は「印象」と「論理」という2つの要素で構成されます。外見や声などの非言語的な印象は信頼感を生み、論理的な構成や根拠が主張の正当性を支えます。

本章では、これらがどのように相手の心理に作用し、納得につながるかを体系的に整理していきます。

説得力を構成する「印象」の3要素

視覚・聴覚・言語情報の活用法

意見を述べる際に意識すべき点は、主張の言語情報(Verbal)よりも先に、発言者の「印象(Impression)」が聴き手に心理的影響を与えるという点です。

ここでの「印象」とは、視覚情報(Visual)と聴覚情報(Vocal)を統合した非言語情報(Non-Verbal)を指します。

あくまで、言語情報(Verbal)、聴覚情報(Vocal)、視覚情報(Visual)の3つの要因に矛盾がないことで信用と主張の正当性が聴く側に形成されていきます。決して、見た目だけの印象が重要という意味ではありません。

コミュニケーション要素の影響を実験した「メラビアンの法則」においては、「見た目が9割」「第一印象がすべて」といった表現は、メラビアンの法則の一部だけを誤って強調した誤解に基づくものです。(55%が視覚情報、38%が聴覚情報、7%が言語情報)

説得力を支える「経験」、「価値観」、「感情」

例外として初対面であっても、話す側の肩書きや専門性などの実績や権威を最初に提示することで信頼性を呼び、後の発言内容に影響を及ぼす心理学で提唱されるプライマシー効果(=初頭効果)があります。

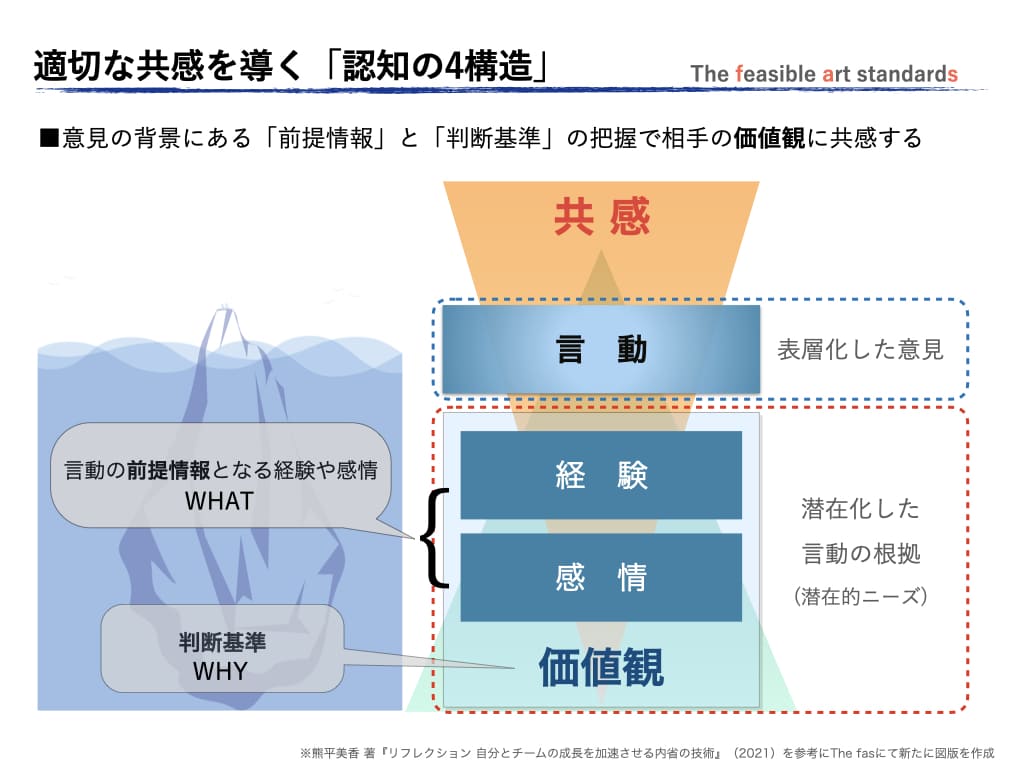

そもそも、ひとの意見は「経験」、「価値観」、「感情」から生まれます。その中でも知識や実績などの「経験」は信頼性を後ろ盾とした影響力を発揮し主張の信憑性を補完します。

非言語情報で補完する信頼感

話し手の落ち着いた態度と自信ある所作は、聴き手に安心感と信頼感を与え、話を受け入れる心理的準備を促します。

その一方で、早口で一方的な物言いや、歯切れが悪く、聴き取りづらい話し方は、聴く態勢が乱れ不安を募る要因となり最終的に聴く側を身構えさせる心理を生み出します。

特に初対面の場合は、距離感が生まれやすくアイコンタクトや声の抑揚など非言語情報を利用して聴く側の意識を保つための心理的な演出にも注意します。

知識や実績などの経験値に裏付けられた主張は、信頼性を基盤とした強い影響力を生み出します。

社内の場合は、発言内容よりも誰が話すかによって意見の採択の流れが変わることが組織内の力学によって働く場合もあります。

いずれにせよ、まずは耳を傾けてもらえる雰囲気をどう作れるかが信頼性の構築に影響する点を留意しておきます。※具体的な展開は、後半に記載します。

この聴く側に心理的な作用をもたらす非言語の「印象」が存在します。次に言語情報で理解を深める「論理」の役割や留意点を詳しく考察していきます。

論理が導く意見の正当性

「印象」で信頼性が担保された状況で、意見の理解促進を進める場合、ここで重要になるのが論理で導く意見の正当性です。

論理的な主張には、根拠・数値の提示が欠かせません。また、曖昧な言葉や短絡的な因果推論は説得力を損ないます。相手の理解を促すためには、具体性と一貫性に加え、比喩を活用した視覚的な伝達が効果的です。

論理を構築する際に、意識すべき実践的視点を4つ紹介していきます。

1. 信憑性の訴求

まずは、客観的な証拠や数値となる信憑性を交えているか、分かりやすい表現の使用や一貫性、冗長な話しを避けポイントが伝わりやすいシンプルで論理的な構成です。

その中で重要なのが信憑性の提示です。自分の意見を支える客観的な証拠が伴わない発言は、意見ではなく個人の感想や憶測としか伝わらないからです。

まずは自分の主張とそれを支える根拠をセットで考えてから構成の展開を検討します。

たとえば、「○○○と思う。その理由は、3つあります。1〜、2〜、3〜である。よって、○○○となります。」というような論理的な話しの構成です。

2. 曖昧さの排除

さらに、「多くの〜」「ほとんどの〜」といった数量表現は、具体的な数値や根拠がなければ、主張の信頼性を損なう要因となります。特に経営層などは、数値に向き合う習慣から曖昧な数量詞に敏感に反応することを注意します。

3. 結論の飛躍

また、よくある思考の誤りで相関関係と因果関係を一つの類似性だけで短絡的に結論付ける「結論の飛躍」の過ちです。

たとえば、青少年の非行問題を家庭環境や貧困のみに結びつけるのは、短絡的な因果関係の誤認です。実際には、教育制度、SNS、地域社会など複合的な要因が関係します。

そこで、思い込みや偏見、早合点を避けるには陥りやすい思考パターンをはじめに認識しておくことである程度は予防が可能です。また、本質を問い続ける疑問の姿勢(=クリティカル思考)を習慣として持てればさらに安心です。

飛躍を起こしやすい思考パターン

- 類似の罠

-

一部の共通点だけで全体を判断してしまう思考の誤り(帰納法の限界)。

- 時系列の罠

-

AがBより前に起きても、必ずしもAが原因とは限らない。

- 同時性の罠

-

AとBが同時に発生しても、因果関係は証明されない。

一側面の個別要因だけで早計に一般論として因果関係の結論をつけずに他の可能性も視野に入れて検討する

4. 比喩表現で正当性や納得感を補完

理詰めで構成した意見で、平易な言葉を使用しても意図が伝わりきらないことがあります。業務改善や新サービスの導入など計画や問題が複雑な場合など、聴く側が主張の全貌を頭の中で鮮明にイメージできるとは限りません。

そのような場合は、他の事象に例えて聴く側のイメージを膨らませる比喩表現を活用します。比喩は複雑な情報を視覚化し、聴き手の理解と記憶の定着を助けます。適切な例えは、論理だけでは伝わりづらい主張に深みを与えます。

適切な比喩で言い換えられると、聴く側は立体的な記憶として刻まれ理解だけでなく発言の正当性や納得の醸成に勢いつけることも期待が持てます。

最適な比喩表現の活用は、主張を心象に刻み理解と記憶の浸透で相手の気持ちを動かす

次項では、反論や対立が起きた場合の対処法を考察していきます。