Empathyを深める認知構造

人間の深層に潜むメンタルモデルとは

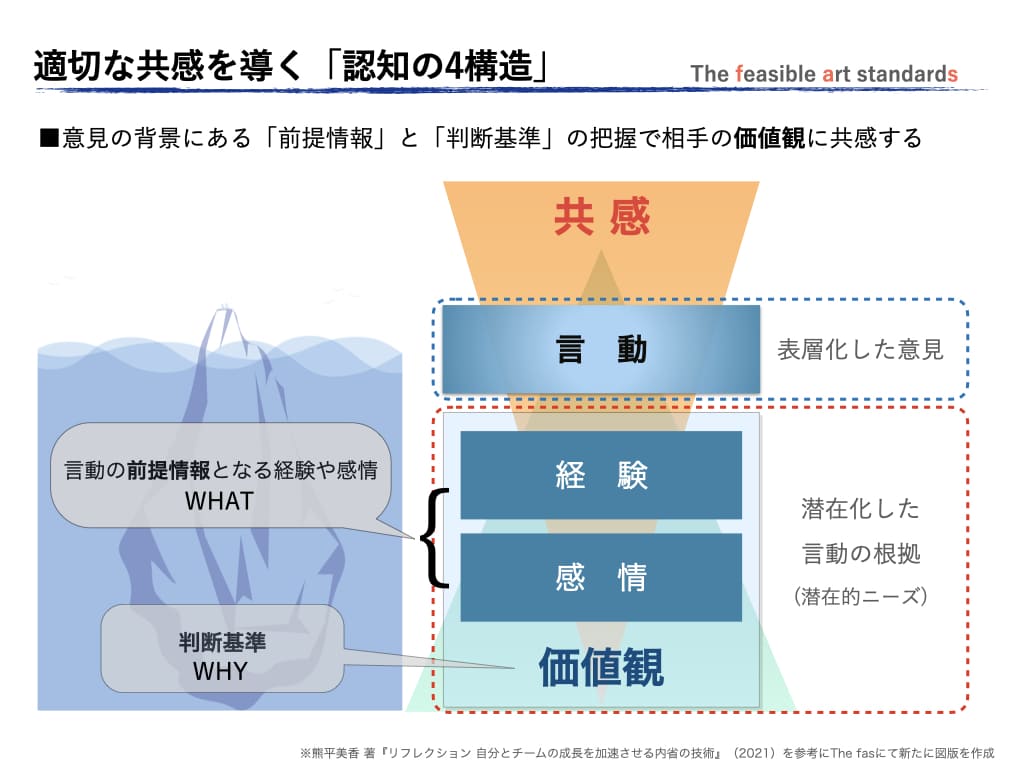

相手の意思決定や考え方を深く理解するための「認知の4構造」:言動(意見)、経験、感情、そして価値観を把握することで、他者の言動の根拠である価値観や潜在的ニーズを明らかにすることが期待できます。

これは認知心理学で「メンタルモデル」と言います。個人の経験などを通して無自覚に形成した価値観や思考モデルとなり言動に潜む”氷山の一角”として無意識な行動基準となります。

たとえばチームでプロジェクトを推進する際、各メンバーは同じ目標に対して個々のメンタルモデルから異なるアプローチを取る場合があります。最初に、お互いの経験や価値観を共有することで総合理解が深まり、効率的な協力体制と役割分担を築くことが可能になります。

注意点としては、対人関係において相手を理解する一つの側面としてメンタルモデルを知ることは有効ですが、固定概念として受け止めてしまうと決めつけや一方的なコミュニケーションに陥る危険もあります。

当然、経験に対する個人の解釈である価値観は多様です。そのため、ユーザー調査においては複数のサンプルを収集し共通パターンや類似性を探索することになります。

メンタルモデルの活用例

例えば、意見の対立が起こる場合、単に相手の考えに反対しているだけでなく、その人が大事にしてる価値観を守ろうとする保身を図る行為とも考えられます。

このような対立構造では、感情による解釈や評価を保留し、相手の視点で言動の深層に潜む価値観を理解する姿勢が問題解決に有効です。

感情で反応するのではなく、相手の立場や視点の存在を意識して傾聴や対話で言動の背景(=理由)を相手の言葉で潜在的な価値観を引き出します。

相手の言動の背景に潜在する価値観を、対話などを通して相手の言語で顕在化させた気づきから認知的共感へ繋げる

次章では、Empathy実践における留意点を解説していきます。

Empathy実践のポイント

ここからは、適切な問題発見を行うための実際のユーザー分析やインタビュー調査などの傾聴や対話における実践ポイントを解説していきます。

傾聴や対話における3つの留意点

言動の背景にある本質的な価値観は、無意識のうちに形成され、当人にも明確に認識していないことがあります。それを傾聴や対話で本人と一緒に意識する作業が認知的共感に必要になります。その場合の傾聴や対話の留意点を確認していきます。

1.思い込みの排除

米国の臨床心理学者であるカール・ロジャース(Carl Rogers:1902-1987) が提唱する「傾聴の3原則」において「共感的理解:Empathic Understanding」と言われ、相手の立場をそのまま受け入れて理解をすることが必要だと言われています。

相手の意見に対して自分の解釈を加えないことは、自分の枠の外から現象を捉え直し、新たな価値に気づく機会を作り出します。繰り返しになりますが、相手の言動に対して聴き手側の思い込みを排除した姿勢で向き合う意識が必要です。

過去の成功体験から抜け出す「アンラーン」活用

新規事業やイノベーション構築における企画会議では、過去の成功体験が障害となり否定的な評価をかざす中間管理職や経営層との意思疎通で対立が起こりがちです。

成功体験による評価判断に対して、課題解決の前提となる部分を最初に明確にします。そこから大切にしてきた価値観を掘り下げて特定しながら、新たな行動の必要性に目を向けるようにします。

これをアンラーン(英:Unlearned)と呼び、学び直すという意味で、新しいものの見方を呼び起こし過去の経験のしがらみから一旦、離れて固定されて視野を再拡張する仕組みです。

具体的な方法として、未来のゴールを先にイメージし逆算して現在までの流れを作り上げることで、今までに無い価値や意味創出型イノベーションに向く「バックキャスト方式(Backcasting)」の思考もアンラーンが役立ちます。

2.早計な評価判断の保留

次に意識することは、評価・判断を保留して相手の話に傾聴する姿勢です。それには相手の目線である「ものの見方」を通して言動を受け入れる行為です。

あくまでも相手の視点で状況を把握することに努めつつ、言動の根拠となる部分を相手と一緒に探索していきます。「傾聴の3原則」の「無条件の肯定的関心(英:Unconditional Positive Regard)」に値します。

また、自分のものの見方が唯一絶対でないことを自覚すること、また焦りを取り除くために、他者の理解が完全ではないことを前提にして傾聴に努めることで、早計な評価判断を抑えて相手の潜在した価値観を見出す可能性を高めます。

関心を向けるべき観点を意識する

一般的に共感においては、「他者への関心」が重要と言われてきました。しかし、無条件に関心を抱くことはそう簡単なことでもありません。なぜなら相手の印象や雰囲気などの周辺情報に対して、つい感情で反応してしまう心理があります。

例えば、先述の意見の対立では、興味関心の対象が言動の内容よりも個人に向かう例をあげました。気を付ける点は、意見と発言者の人格を分けて言動の根拠である「なぜそう考えるのか」という問いに意識を集中して客観的な観察と傾聴を試みる姿勢です。

これにより、意見に対する賛同の是非や相手に対する好き嫌いなどの主観的な感情を差し込まずに発言の背景にある価値観へ意識を向けやすくなります。

意識を向ける観点は、表層の言動ではなく問いから導く言動の基にある価値観に注目する

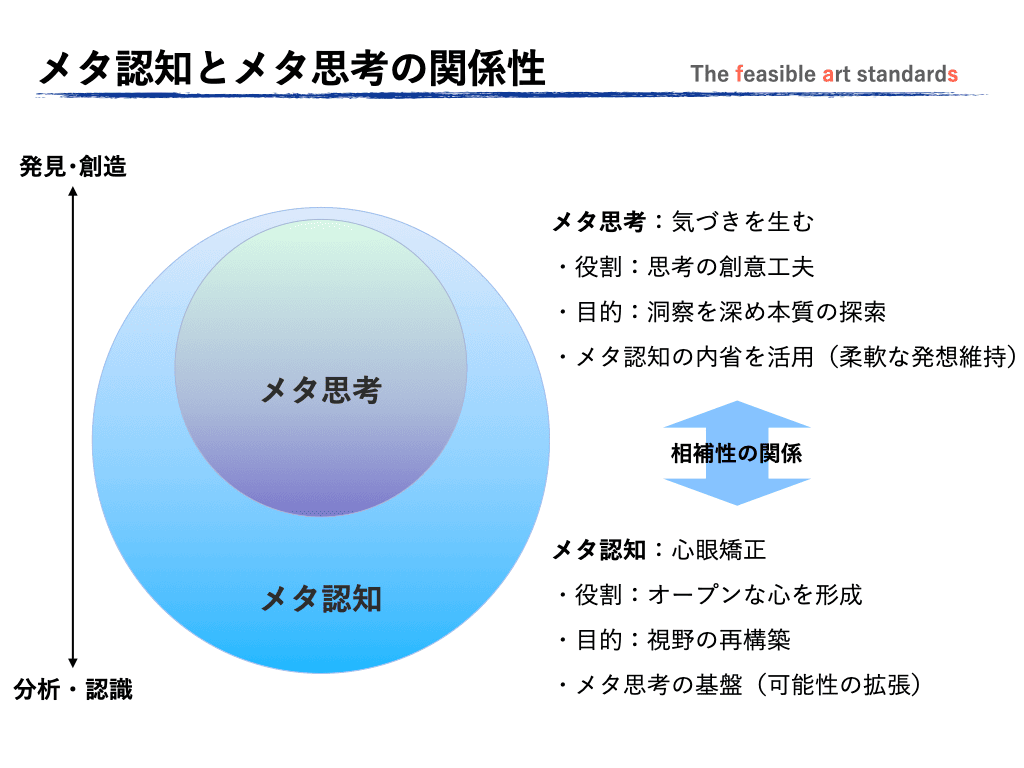

3.自分を客観視するメタ認知:思考を再起動する

思い込みの排除などを意識しても、なかなか実行に移すのは容易ではありません。この対策として、メタ認知と言う自分を俯瞰視して思考のパターや自分の意識が何処に向けられがちか癖を認識することを傾聴前に行います。

例えば傾聴前に自身の心の状態を内省により振り返りを行いまうす。穏やかであるか、緊張をしているか、その時の自分の状態を客観的に観察します。仮に穏やかではない場合は、その原因はどこにあるか、そして、その状態をそのまま受け止めておきます。

無理に落ち着かせる必要はありません。「今は、緊張しているのかもしれない。何故なら、これからインタビューを行うから。」などと、俯瞰で自分を観察し、受け止めておきます。

これにより、自分のこころの動きを観察することで固定概念などの思い込みを察しやすくする素地を容易しておきます。このような行為を内省(リフレクション)と呼び、自分の思考の癖やパターンを認知することをメタ認知と言い、新たな気づきを見出すために思考を再起動し明瞭にする役割を持ちます。

傾聴では、私情を挟まずに観察に集中し、身体から発せられる機微な変化などの非言語情報も活用して感情面などを推測する

共感力を強化するフレームワーク

提案価値のギャップを可視化

デジタル技術の浸透で非対面の問題解決のために、対象者の理解を深める必要性が増していきました。その問題解決の枠組となるフレームワークを紹介します。

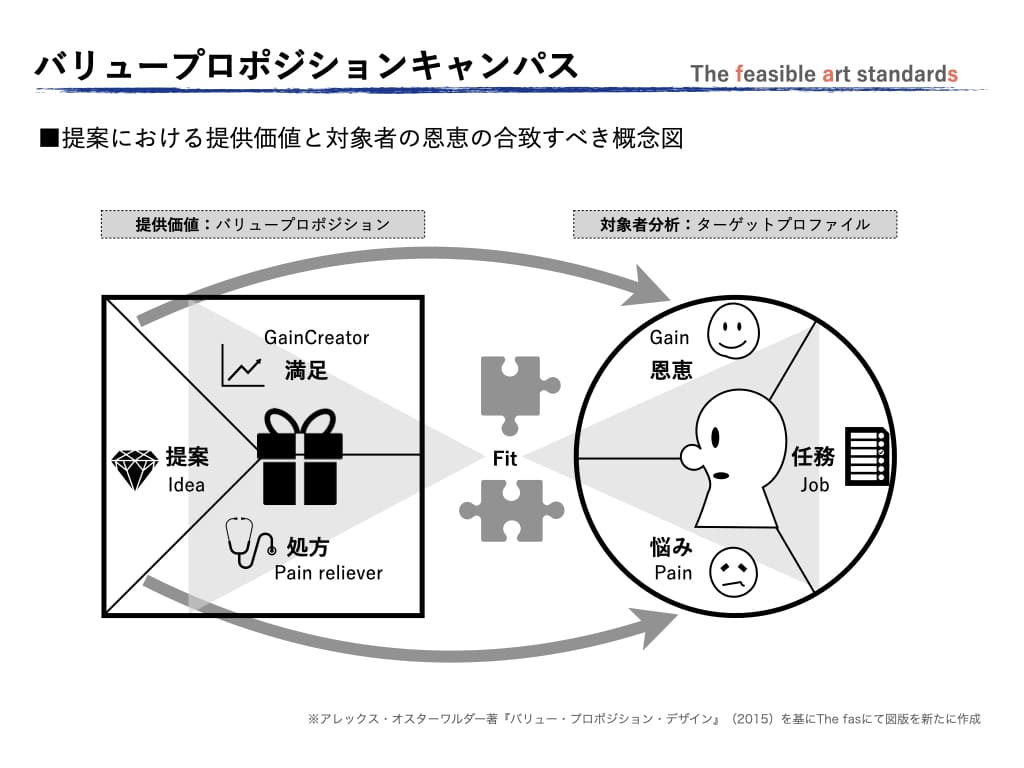

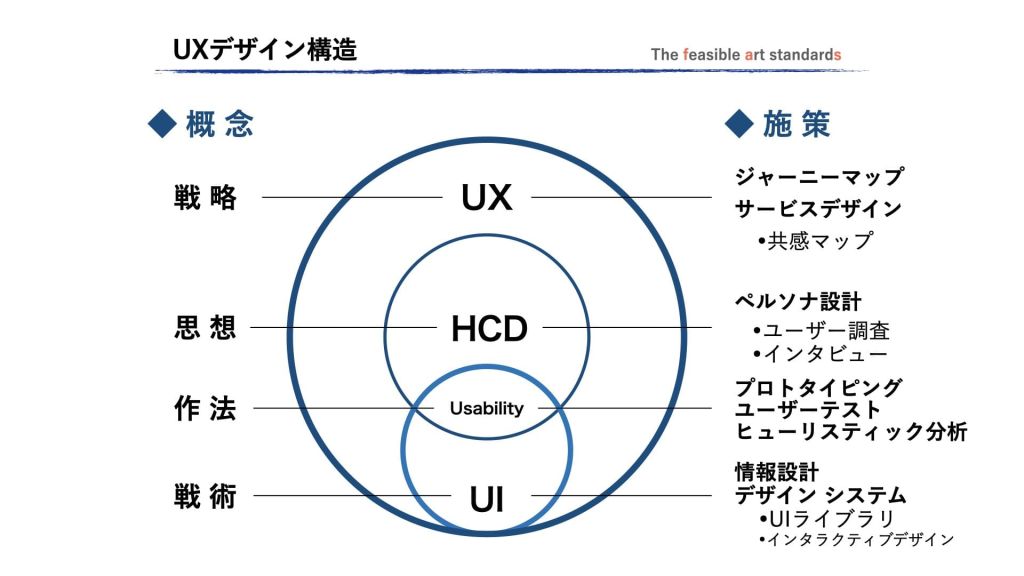

主な手法では、ユーザーや顧客像を具現化するペルソナ設定後の「共感マップ」や「バリュー・プロポジション・キャンパス」などのフレームワークが有名です。

これら以外にも、想定する対象者の一連の行動と感情を仮説化してユーザー体験(UX)の課題を可視化する「カスタマー・ジャーニー・マップ」など、サービスや商品開発や事業構築で”ひと”(=対象者)を中心に提供価値のギャップやシステム側の使いづらい仕様の排除のために人間中心の共感の研究が定着していきました。

次に、具体的な共感力を鍛えるトレーニング法を解説していきます。

共感力を高める基本エクササイズ

ペアワークによる傾聴練習方法

認知的共感を身につける2人組でおこなうペアワークを2種類、紹介します。現在では、生成AIを利用することで、相手がいない場合でも、エクササイズを実施することも可能です。

A.5分間スピーチ&リフレクション(内省の振り返り)

- 相づちなどの反応は示すが意見は述べない

- 質問は控えて、相手の話を遮らない

- メモは取らずに、相手の表情やしぐさも観察し記憶する

- 話の要点を正確に捉えているか

- 感情的な部分も含めて理解されているか

- 非言語なコミュニケーション要素にも注意しているか

B. 価値探索インタビュー

(例:自分の推しの休日の過ごし方)

最初の質問から3回以内の「なぜ」で相手の価値観を見出すことを目指す

- 相手の言葉を利用して要約できているか

- 深層の価値観まで掘り下げられているか

- 判断や断定を言わずに質問だけを続けられたか

これらワークに共通したポイントは、私情を挟まずに対象者を観察し傾聴する点です。最初は個人の解釈を挟みがちですが、傾聴している時は、観察と傾聴に集中します。

さらに、言語情報以外の視線の動きや相手の身体的な様子など身体から現される非言語の情報にも注目し、深層のメンタルモデルの把握に努め、相手の理解を深めます。

まとめ

ビジネスで問題発見や課題解決など「共感(=認知的共感)」することは、対象者の潜在的な価値観を把握し問題の本質を見据えることが目的であることを解説してきました。

それは、事象の深層を探索し鋭い洞察を導く問題解決の一手法であり、新規事業やイノベーション構築の市場調査などにも役立つビジネススキルとも言えます。

活用範囲は、チームにおける組織力の向上からリーダシップ、そして、危機管理などのプロジェクト推進や事業開発まで幅広く活用できます。

これにより、同感や同情という広義の「共感」から、問題の本質を探る技術として客観的に視点を深化させ、デザイン思考の実施や問題解決で鋭い洞察に役立てられます。

- 「共感」において、気遣いなどの「情動的共感」以外に問題発見などの「認知的共感」がある

- ビジネスにおける「共感」は、他者の言動の背景に潜む価値観を相手の視点で理解を深める探索行為

- 共感の3要素:「観察」で問いを立て、「想像」で仮説を持ち、「表現」で深層の価値観を引き出し顕在化する

- 人の言動は、過去の経験や感情を基にその背景にある判断基準である価値観を潜在的な動機とする

- 言動に基づく価値観を把握するには、傾聴や対話を通して理解を試みる

- 問題発見や課題解決の糸口を見出すための「共感」は、客観的な視点の深化で洞察を深める

- 客観的な観察眼は、非言語の情報からも推測を働かせる

参考文献&WEBサイト

- 熊平美香「リフレクション 自分とチームの成長を加速させる内省の技術」ディスカヴァー・トゥエンティワン 2021年

- ハーバード・ビジネス・レビュー[EIシリーズ]「共感力 」ダイヤモンド社 2018年

- 岸見 一郎「アドラー 人生を生き抜く心理学」NHK出版社 2010年

- 厚生労働省 “働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト”:話を「聴く」積極傾聴とは 閲覧日:2022年12月15日

- 七星純子、川上和宏著「第3章 新聞分析からみた「共感」がもつ現代的意味に関する一考察 」千葉大学CiNii Resarch 2017年

X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローを頂くと最新記事を読み逃すことなく閲覧できます。