私たちは、服選びからランチまで、日常のあらゆる場面で絶えず意思決定を行っています。一方で、生成AIの進化と浸透は、天気予報のリアルタイム予報から高速道路の渋滞予測、金融商品のリスク評価・分析や文章作成、画像/動画の自動生成など、人間に代わって判断や行動のための情報分析・整理やアドバイスを可能にしてきました。

企画書の作成も、AIが代替し作業することも可能な時代です。しかし、最終決断は人間が選択を下します。コンペ提案になると、クライアント側の内部事情など複雑に関係してきます。

今回は、社外向けのコンペ提案などで相手の意思決定をスムーズに導く3テクニックを紹介します。

キーワードは、「判断の短縮化で決断を推進する」です。

企画提案が承認されるまでのプロセス

意思決定のメカニズム:「判断」と「決断」の違い

意思決定には「判断」と「決断」という異なる段階が存在します。判断は情報を評価する行為、決断はそれに基づいて選択し行動を起こす意志です。企画提案では、この違いを意識し、判断を支え、決断を促す構成が求められます。

「判断力」と「決断力」は混同されやすい概念ですが、意思決定においてはそれぞれ異なる役割を担います。判断力とは、物事を客観的に把握し、根拠に基づいて評価する力です。

たとえば、スポーツの審判や医師が、ルールや事実、証拠といった判断材料に基づいて下す判定行為(ジャッジメント)が該当します。

一方、決断力は、得られた判断をもとに行動を選択する意志の強さを指します。複数の選択肢の中から、不要なものを見極め、果断に捨てることで「進むべき道」を選ぶ行為です。

経営での事業転換や企業の合併、または個人の転職や起業など、リスクを伴う意思決定がこの「決断」に該当します。

| 判断力 | 事象を的確に認識・評価する力 | 例)審判や医師が事実・証拠に基づいて下す判定(ジャッジメント) |

|---|---|---|

| 決断力 | 判断をもとに行動を選択・実行する意志 | 例)経営者や個人がリスクを取って下す果断な選択(ディシジョン) |

承認される企画の条件とは

意思決定を支える「判断材料」の準備

意思決定は「判断」と「決断」という連続した情報処理のプロセスで構成されます。たとえば、キャンプを計画する場合、まず目的地の天気予報を調べ、装備や日程を検討します。

降水確率が高ければ雨具の準備という判断が必要となり、さらに天候悪化が予測されれば、実行するか否かという決断に迫られます。もし天気予報が頻繁に変化すれば判断が難しくなり、最終的に中止の決断に至るかもしれません。

企画提案も同様に、承認側が「判断」できる情報を十分に備えた企画書があって初めて、「決断」という次の段階へ進むことが可能になります。

・意思決定とは、「現状を評価し、行動を選ぶ」一連の情報処理プロセスである。

・適切な判断材料がなければ、判断が不十分で提案は通らない。

企画提案の承認には、相手が「判断」しやすい情報を提供することが不可欠です。判断がなければ決断には至りません。意思決定をスムーズに進めるための、判断力を深める具体的なテクニックを次章で紹介していきます。

テクニック1:判断を促す4つの意識

私たちは正確な判断を行うために、物事を評価するための基準=判断軸を必要とします。これは、主観的な「勘」や「印象」に頼らず、客観的かつ論理的に物事を捉えるために不可欠な視点です。

企画提案においても、承認側がよりスムーズに判断できるよう、あらかじめ「評価軸」を意識した情報整理が求められます。評価軸を意識した構成は、提案者の論点が明確になり、読み手の意思決定を補助する「判断材料」となります。

つまり、企画内容を評価軸に基づいて整理しておくことで、読み手が判断に要する時間を短縮でき、決断に集中しやすい状況を作り出せるのです。

選別する側の評価軸を意識した提案書作成

評価軸を意識して企画内容を精査することで、承認側が提案内容を評価・判断をする際に感覚や勘などの主観的な意思決定を起こさせない配慮となります。結果として、相手の組織内部の不要な論戦を防ぎ決定を推し進める推進力ともなりえます。

つまり、選別側の評価軸を意識した企画構成にしてておくことで客観的な視点で情報を整理し判断できる環境を生みだし承認側の判断に掛かる時間を短縮する効果が期待されます。

| 評価軸 | 内容 |

|---|---|

| 1. 緊急性 | 提案の必要性や問題を放置しておくことのリスクとして訴求 |

| 2. 実現性 | 目的達成における、人材面、組織面、経費面などから鑑みる実現の度合い |

| 3. 収益性 | 課題解決を果たした後の利益面の予測値 |

| 4. 将来性 | 目的達成後に、どのような効果や展開が期待できるか |

※この他にも、効果性、インパクト性、優位性、将来の展開性などの評価項目もあります。

特に上記の「3. 収益性」や「4. 将来性」などは、経営層において比重が高い評価軸です。提案時にシミュレーション結果を数値化して示すことで、意思決定を促進できます。

新規事業など、収益性や実現性がまだ十分でない段階でも、「緊急性」や「将来性」に魅力があれば、採択される可能性があります。特に新規事業を創出する場合がこれに当たります。

これらの評価軸は、提案者自身が企画の完成度を客観的に評価するためのチェック項目としても有効です。案前に「自分たちのアイデアはこの4軸に照らして十分に魅力的か?」と自己評価を行うことで、説得力ある提案に近づけることができます。

評価ポイントを活用して客観的に自己チェックを行うことで、企画内容の論点が明確になり、判断が加速され、決断に集中できる環境が整います。

補足テクニック:感情に訴えか心を動かすプレゼンテーション

意思決定には、論理だけでなく感情も深く関与しています。人は、損得の合理性だけでなく、共感や情熱といった情動的な要素によっても動かされるものです。

こうした「感情の力」を活かすには、企画内容だけでなく、提案の伝え方にも工夫が必要です。特に対面の場では、アイコンタクトやボディーランゲージといった非言語的な要素が、信頼感や熱意を補完する役割を果たします。

たとえば、論理的に整った企画であっても、最終的な決断が得られなかったというケースは少なくありません。競合コンペ形式では、内容の優劣だけでなく「誰が語るか」「どのように語るか」が結果に影響します。

提案は単なる情報の提示ではなく、「人と人との対話」です。だからこそ、信頼性や提案者の熱意は、決裁者の心を動かす大きな要因になりうるのです。

提案を成功に導くには、論理性だけでなく、感情に訴えるプレゼンテーション力も不可欠。対面では非言語的な要素を活用し、熱意と信頼感を伝えることが、決裁者の心理に働きかけ、最終的な決断を後押しする。

テクニック2:提案の説得力を高める「可視化」と「数値評価」技法

効果的なアイデア評価と優先順位付けの技法

提案内容の客観性を高める工夫

論理的な提案でも、定量的な裏付けがなければ説得力を欠くことがあります。そこで有効なのが、提案内容を数値化し、客観的に評価する方法です。

加重採点方式の評価例

たとえば「加重採点方式」では、緊急性・実現性・収益性・将来性といった評価軸に重みづけを行い、複数の選択肢を定量的に比較できます。これは、社内向けの提案において意思決定者の判断を補助する有効な手法です。

評価軸に加重を設けて選択肢を数値化することで、提案内容を客観的に比較・評価できるようになります。これは、複数の提案を選別する際にクライアント側が活用する手法でもあります。

社外向けの提案では数値化が適さない場合もありますが、社内企画を上層部に提案する際には、客観性を訴求し、意思決定を促す有効な手法となります。

| 評価軸 | 加重点 | 選択肢A(5段階) | 選択肢B(5段階) |

|---|---|---|---|

| 1.緊急性 | x1 | 4 | 2 |

| 2.実現性 | x1 | 3 | 2 |

| 3.収益性 | x2 | 2(4) | 3(6) |

| 4.将来性 | x2 | 3(6) | 4(8) |

| 合計点 | 17 | 18 | |

このように可視化することで、提案の比較が容易になり、判断に必要な時間を短縮できます。

課題を可視化するスコアリング・マトリックスの効果

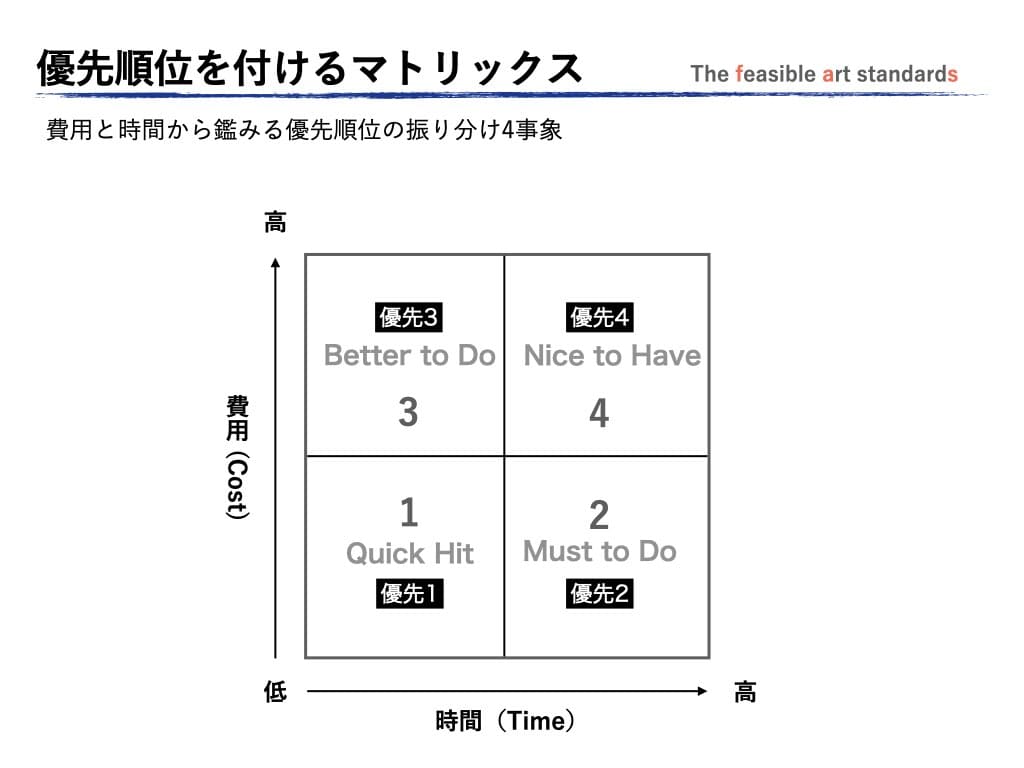

また、時間(Time)と費用(Cost)を軸にとった「スコアリング・マトリックス」も有効です。

例えば費用も時間もかからない「Quick Hit」や、費用はかからず時間だけ要する「Must to Do」のアイデアは優先されます。

メリットは、先述の採点方式で多様な初期アイデアを絞り込んだ後でこのマトリックスで最終の選考を行うことで意思決定を敏速に進められる点です。

数値化による絞り込み後、マトリックスを活用して優先順位を視覚化することで意思決定を加速します。

- 提案内容を定量的に比較することで、説得力と客観性が高まる

- 加重採点やマトリックスを活用すると、判断時間を短縮できる

- 数値化は、意思決定の迷いを軽減し、決断を後押しする

定量的な評価は、提案の説得力を格段に高めます。加重採点やスコアリング・マトリックスによる可視化は、比較検討を容易にし、意思決定の迅速化を促します。

社内外問わず、客観的な基準を設けることで、提案の妥当性が明確になり、信頼性と採用率が向上します。次章では、意思決定の阻害要因となる認知意バイアスなどを考察していきます。

テクニック3:意思決定をリードする心理戦略

組織に潜む判断を左右する「認知バイアス」を見抜く

意思決定に影響を及ぼす主な2つの心理的な認知バイアス(固定概念/思い込み)を理解し、その対策を見ていきます。

組織内において、意見交換や意思決定の際に集団と個人の心理で注意すべき「バンドワゴン効果」と「同調バイアス」の2つの認知バイアス(偏見/先入観)を紹介します。

1.「バンドワゴン効果」の特徴と留意点

1つ目は、バンドワゴン効果です。流行や成功体験などの評判が個人の確証に影響を与え同調する傾向が特徴です。自身の判断を裏づけるために「成功にあやかる」心理が働くのが特徴です。

例として、業界で導入実績のあるツールを無条件に採用したり、人気ランキングを基にアプリを選ぶ行動が挙げられます。

バンドワゴン効果のマイナスの影響は、イノベーションの発動や批判的思考など反証が阻害され画一的な意思決定により、リスクや代替案の検討が不十分になる傾向がみられます。

対処法としては、検討チームに部署や経験の異なるメンバーを混在させたり、匿名フィードバック制度を導入することで、画一的な意思決定を防げます

バンドワゴン効果を利用した提案時の留意点は、たとえば、環境問題やエコロジーなどの一般的に引きの良いテーマを企画に取り入れても、新たな視点を設けたストーリーが描けていないと新鮮味に欠けた平凡な印象を与えかねます。

言い換えれば、流行のトピックを用いた企画は、十分に練り込んだアイデアに発展・進化をさせて差別化する工夫が必要になります。

2.「同調バイアス」の特徴と留意点

2つ目は、同調バイアスです。周囲の意見に個人の意志とは異なる行動や選択を受動的に選ぶ心理です。特徴としては、協調性や人間関係を円滑にする一方、個人の思考や意志が薄弱化して独自の意見が生まれづらく個人の責任感や使命感が低下する傾向も起こります。

具体例では、会議で反対意見を抱いていても多数派の意見に合わせて黙ってしまう場合や、他者の意見に合わせることで孤立を避けて安心感を抱く状況などが挙げられます。

対策として、発言者と意見を分離する会議の進行を検討します。たとえば、ポストイットで意見を壁に貼り出す手法や、紙ベースのブレインライティングを通じて多様な意見を引き出す方法が有効です。こうした仕組みにより、一つの意見に偏ることを防げます。

2つの心理の違い

両者とも外部の影響を受ける心理ですが、バンドワゴン効果は能動的な世論への同調、同調バイアスは受動的な外圧への順応という違いがあります。

意思決定を歪める認知バイアスへの対処には、多様な視点の導入と匿名意見の収集が効果的。提案者には先回りした戦略が求められる。

回避テクニック:認知バイアスに強い提案設計の戦略

対策1:バンドワゴン効果の心理を再解釈する

提案する側におけるバンドワゴン効果の影響は、先述した汎用的なアイデアに陥る傾向です。たとえば、クライアントからの与件で人事部門で社員の評価制度にAI導入を検討し企画提案を求められたとします。競合他社も参加するコンペ形式の場合、類似する提案内容になる傾向があります。

そこで、なぜAI導入が人材の評価制度に必要か課題を多角的に再考します。論点が人事評価の時短などの効率化であるのか、問題の本質を洗い出します。

その結果、AI導入が本当に課題解決に資するかを再考し、メリットとデメリットを明確にした提案ストーリーを構築します。

たとえば、「双方向性」を重視したAIトレーニングプラットフォームを企画して、社内のベテランと新人がオンラインでAIを介して緩やかに繋がるフィードバック型の人材育成プログラムなどを検討します。

AI主導の提案から暗黙知の共有システムとしてナレッジシェアなどにも活かせる仕組みをAIを介して貯める企画として提案します。AIによる効率化だけでない、「育成効果の向上」をアピールし差別化や独自性を試みます。

技術頼みの提案ではなく、課題の本質に向き合う姿勢を示すことで、信頼を得て差別化につなげる戦略です。また、クライアントの抱くバンドワゴン効果の心理をゼロベースで再考させるゲームチェンジャー的コンペの戦い方にも繋がります。

さらには、提案内容に見合う他社事例を付けて「勝ち馬に乗る」バンドワゴン効果を逆手に活用して、判断を短縮させ意思決定へ意識を集中させる対策もあります。特に声の大きく他人の意見に懐疑的な承認者に対して、客観的で第三者の成功体験に対して耳を傾ける傾向が見られます。

提案の差別化には、流行や技術頼みではなく、課題の本質に向き合う姿勢と承認者の心理を踏まえた構成も不可欠。

対策2:組織文化に応じた同調バイアス対処法た予防と対策

企画提案における同調バイアスの例では、声の大きい承認者の一声で意思決定がひっくり返ることが起こります。組織文化が開かれているか閉鎖的かによって、提案のスタイルを柔軟に変える必要があります。

前者のポジティブな組織文化の場合は、多数の賛同と合意を得られるよう論理的で客観性ある提案の構成を心がけます。たとえば、メリットだけでなくデメリットも開示し、その対策も併せて提示する構成ができれば信頼を得やすくなります。

前述の加重採点方式やスコアリング・マトリックスなどで提案内容を第三者視点で客観的にまとめる方法も効果を発揮します。これにより、提案内容の潜在的な論点を明らかにすることで、企画アイデに対する余計なあら探しで提案が紛糾しないよう予防線を張ります。

そして、企画が全社のメリットとなりえるよう部署を横断した成果を生み出す点を強調して社内の不満要素を和らげ組織全体の調和で同意を得やすい状況を創出しておきます。

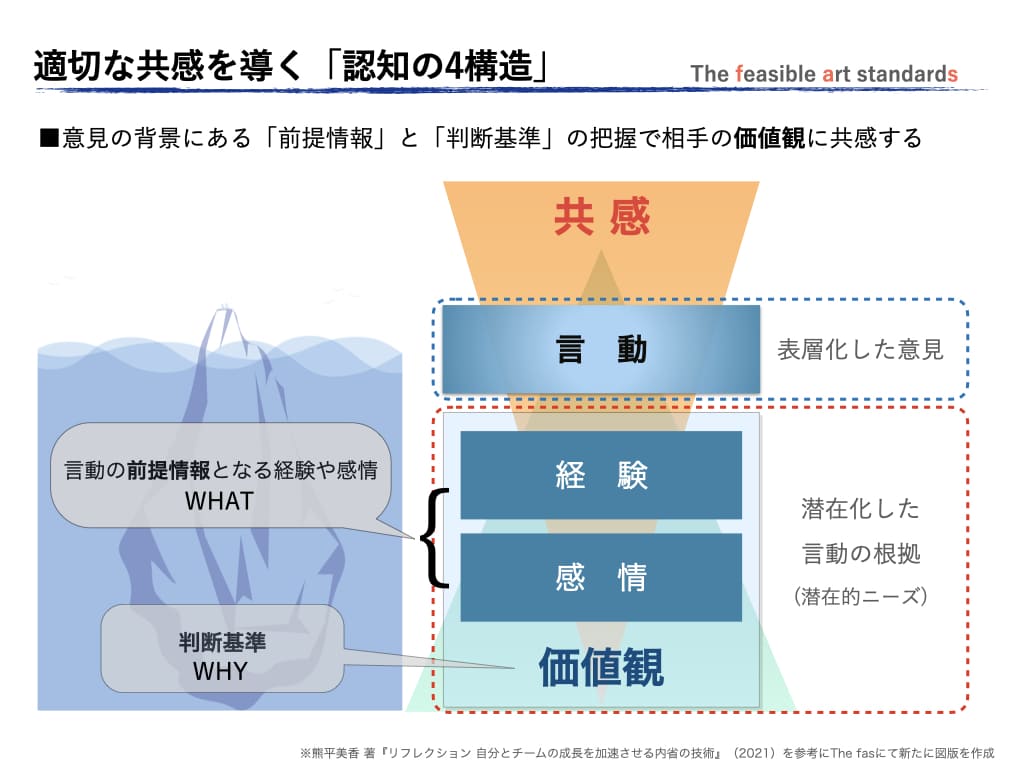

後者のネガティブな組織文化の場合策は、承認者や声の大きな人物を事前に特定できたらその人の潜在的な価値観に沿う企画のストーリーを見立てた提案を用意します。承認者がデジタルに懐疑的なら、アナログとの融合で効果を示す提案が有効です。そのために、事前のクライアント側の担当者との密接なヒアリングや関係構築も必要になります。

同調バイアスを防ぐには、組織文化に応じた提案スタイルが鍵です。開示と客観性を意識し、信頼と納得を促す構成が効果的です。

おわりに

承認側の負荷を軽減させる配慮

2023年4月の米国ORACLEの調査によると、ビジネスリーダーの85%が意思決定に関わるストレスを経験し、75%が膨大なデータの信頼性の欠如により意思決定を躊躇したことがあるという結果が示されています。

ビジネスにおけるAI活用の最大のメリットは、判断にかかる時間を短縮し、意思決定に集中できる点です。

今回は人が意思決定を下すプロセスの全体像を理解した上で、思考プロセスにおける心理的要素で気を付けるべき点を見ていきました。

特に企画提案では、情報整理や図版を活用して判断材料を明確化することで、承認側の判断力を支援できます。提案では、判断の負荷を減らすために、承認者にとって必要な情報は何かを問い続ける姿勢が欠かせません。

- なぜそのアイデアが必要なのか、有用性・信頼性・費用対効果などの論拠を提示して意思決定を促す

- 視覚的な判断基準で承認者の判断を支援し、意思決定を迅速化する

- アイデアの評価や優先順位付けには、図表による視覚化が有効である

- 集団心理や個人のバイアスを理解し、合意形成を促す

- 断の負荷軽減と迷いの排除には、必要な情報を問い続ける姿勢が重要

参考文献&WEB

- ロバート・B・チャルディーニ「影響力の武器[第三版]」誠信書房 2014年

- 福田 康隆「THE MODEL」 2019年

- DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー 「意思決定のプレッシャーからリーダーを解放するAI活用」:2024年7月26日閲覧

X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローすると最新記事を読み逃すことなく閲覧が頂けます。