『新規事業の成功確率を劇的に高める効果的なアプローチとは何か?』

国内で新規事業の成功率が*10%未満という厳しい現実の中で、貴社の次の成長エンジンをいかに確実に立ち上げるか。それが経営陣に求められる最重要課題です。

*新規事業の成功率の参照元:

市場の急速な変化により、従来の延長線上のアプローチでは限界が見えています。競合他社との差別化が困難になった今、データ分析だけでは発見できない未開拓領域 を見つけ出し、そこに確実に参入する戦略的思考が不可欠となりました。

本稿では、論理的なビジネスフレームワークを基盤に、人間の本質的ニーズを見抜く「デザイン思考」、そして既成概念を打破し新たな価値を創造する「アート思考」を統合した実行力重視の事業開発手法を解説します。

これらの思考法を戦略的に組み合わせることで、従来の市場調査では見えない潜在的な顧客の真のニーズを発掘し、競合が参入できない独自の価値創造領域を構築する具体的な方法論を提示します。

キーポイントは、不確実性の高い新規事業において、意思決定の精度を高める思考の「羅針盤」の構築です。

この手法により、貴社の経営資源を最大限活用しながら、持続的な競争優位を築く新規事業を実現する道筋を示します。

はじめに:見方を変えることの重要性

小さな変化を生み出したいならやり方を変えればいい。大きな変化を生み出したければ見方を変えなければならない。

ゲイブ・ブラウンの『土を育てる』より

この言葉は、循環型農業の第一人者であるゲイブ・ブラウン氏の著書『土を育てる』からの引用です。新規事業開発においても、この原則は重要な示唆を与えます。

新規事業開発は登山に例えられます。山頂という明確な目標があっても、そこに至るルートは複数存在します。重要なのは、現状を正確に把握し、最適なアプローチを選択することです。

本稿では、従来の分析手法に加え、人間中心の「デザイン思考」と既成概念を打破する「アート思考」を戦略的に組み合わせた事業開発手法のパターンを解説します。

これにより、データでは捉えきれない潜在ニーズを発掘し、競合が気づかない価値創造領域を開拓する事業構想の具体的なヒントを考察します。

本記事の構成

新規事業を構想するために、本稿は以下の流れで解説します。

- 現状分析の重要性(外部・内部要因分析)

- 事業展開の3方向(拡張・進化・創造)

- 思考法の使い分け(デザイン思考・アート思考などの構想法)

- 評価軸による判断(成長性・実現性・独創性)

- 実践するためのプロセス(実行パターン例)

新規事業開発の成功確率を高める分析法

現状分析で自社の立ち位置を知り強みを見出す

新規事業を構想するうえで、まず着手すべきは「自社の現状把握」です。そのために、外部要因(外部環境)と内部要因(内部環境)の両側面から分析し、経営課題を明確にします。その後、自社の独創的な強み(コア・コンピタンス)を洗い出していきます。

「外部要因分析」:事業を取り巻くマクロ・ミクロ環境の理解

外部環境は、自社が直接コントロールできない領域です。そのため、まずは、外部要因を把握してから内部要因の分析へ進めます。

「外部要因」の2つの軸

外部要因は、以下の2つの軸があります:

- マクロ環境:政治、経済、社会、技術、自然環境など、事業を取り巻く広範な環境要素

- ミクロ環境:市場、競合、顧客動向、代替品など、事業活動に直接影響を及ぼす要素

共通点は、どちらも自社の直接コントロールが不可能であることです。

| 外部要因 | マクロ環境 | 政治、経済、社会変容、技術革新、エコロジー、環境問題など | 事業を取り巻く広範な環境 |

| ミクロ環境 | 市場、競合他社、顧客動向、代替品など | 事業活動に直接影響する要素 |

外部環境は自社で直接コントロールできないため、その中で最も効果的な戦略を選択することが求められる。

主な分析フレームワーク

フレームワークとは、情報整理や問題解決、意思決定を支援する構造化された思考ツールです。外部環境の分析に活用される代表的なものには、以下があります:

- PEST分析:マクロ環境の構造把握

- 5 Forces分析:業界構造と競争要因の理解

- 3C分析・クロスSWOT分析:外部要因を含めた簡易的な環境分析

フレームワーク利用時の注意点

これらのフレームワークは、単なる情報整理の手段に過ぎません。得られた結果から実効性のある戦略を導き出すには、さらに思考を深掘りし、前提条件や相互の影響関係を詳細に考察する必要があります。

「内部要因分析」:自社の強みと競争優位の源泉を発見する

内部要因は自社内で管理・改善が可能な要素であり、競争優位の源泉となり得ます。

- 経営資産:ヒト、モノ、カネ、技術、ノウハウ、企業文化など。

- 業務プロセス:調達、物流、生産、販売、営業、マーケティングなど。

これらは自社の管理下にあるため、競争優位の重要な源泉となり得ます。

| 内部要因 | 経営資産 | ヒト、モノ、カネ、技術、ノウハウ、企業文化など | コントロール可 |

| 開発・マーケティング要素 | 調達、物流、製造、販売宣伝、営業など |

主な分析フレームワーク

内部環境を分析する代表的なフレームワークには、以下があります:

- VRIO分析:経営資源の競争優位性を評価

- バリューチェーン分析:付加価値や強み・弱みの所在を把握

バリューチェーン分析は、自社のみならず競合の成功要因(Key Success Factors:KSF)の把握にも役立ち、戦略構築の指針となる。

「コア・コンピタンス分析」:独自の強みを特定

現状分析で客観的に自社の状況を把握したら、次に他社に模倣されない強みを特定します。コア・コンピタンスとは、模倣困難な本質的な競争優位性を指します。

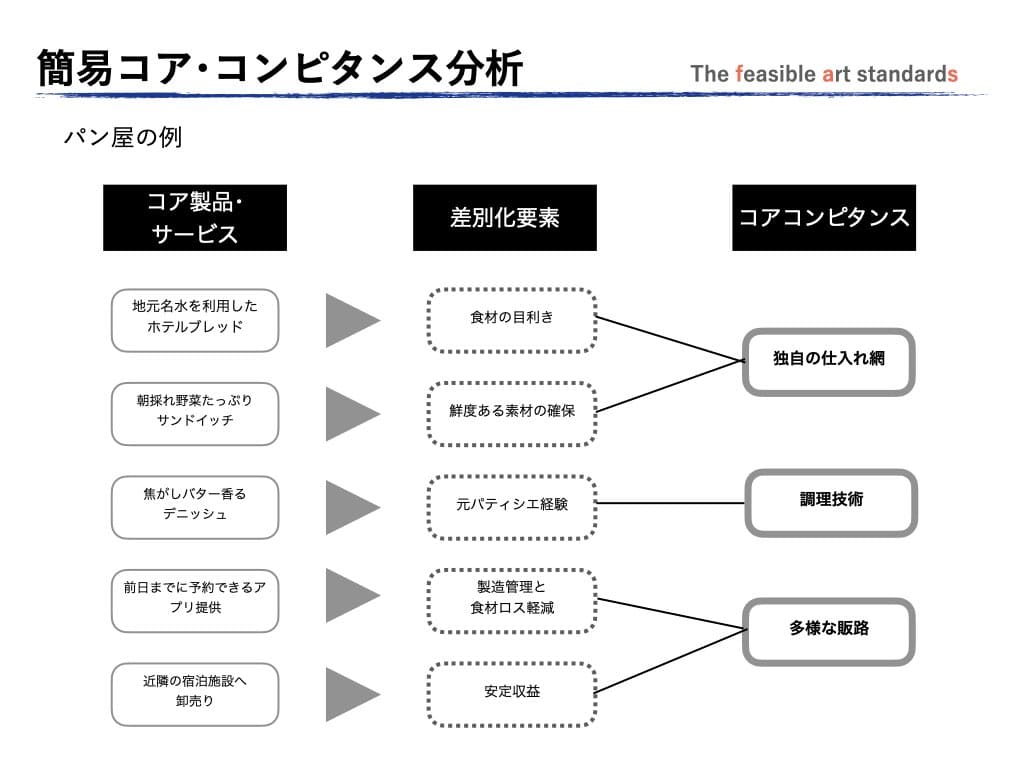

※理解を深めるために、街のパン屋を例にコア・コンピタンスの簡易分析のステップを見ていきます。

簡易分析の3ステップ

自社が提供している全ての製品・サービスをカテゴリ別に整理(品目が多い場合はカテゴリに分類して整理する)

例:街のパン屋の場合

- 1.主食パン

-

ホテルブレッド、ロールパン、フランスパン、マフィンetc.

- 2.菓子パン

-

あんバターパン、クリームパン、メロンパン、クロワッサンetc.

- 3.調理(惣菜)パン

-

カレーパン、ソーセージパン、ピザトースト、サンドイッチetc.

主力商品・サービスの差別化要素を具体的に特定

- コア製品群

-

地元名水を利用したホテルブレッド→食材選定の目利き

焦がしバター香るデニッシュ→元パティシエ技術の流用

- 運営・サービス面

-

アプリ予約で焼きたて販売→食材ロス削減の工夫

宿泊施設へ卸売り→安定収益の確保

抽出した差別化要素を、自社の将来ビジョンと照らし合わせながら、抽象化された強みとして整理します。その際には、次の5つの基本観点で評価します。

- 1. 模倣可能性(Imitability)

-

技術やノウハウが模倣されにくいか

- 2. 移動可能性(Transferability)

-

他分野にも応用できるか

- 3. 代替可能性(Substitutability)

-

他の技術や手段で代替されにくいか

- 4. 希少性(Scarcity)

-

市場での独自性が高いか

- 5. 耐久性(Durability)

-

時代や外部環境の変化に影響されにくいか

これらの観点を用いて、自社の強みが「コア・コンピタンス」としてふさわしいかを客観的に精査します。また、似通った要素はグループ化して、より本質的な競争力を明確にする。

“+”マークをタップorクリックすると解説が表示されます。

コラム:「コア・コンピタンス」と「ケイパビリティ」の違い

コア・コンピタンスとは

コア・コンピタンスとは、自社の中核的な競争優位性を意味します。技術力や製造能力など、他社には模倣が難しい本質的な強みを指し、これを明確にすることで、自社の差別化要素を理解しやすくなります。

ケイパビリティとの違い

「コア・コンピタンス」と「ケイパビリティ」は、いずれも企業の強みを表すビジネス用語ですが、その範囲に違いがあります。

ローレンス・E・シュルマンらが1992年に発表した論文 『Competing on Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy』によると、“コア・コンピタンスはバリューチェーン上の特定の技術や製造能力を指し、ケイパビリティはバリューチェーン全体に関わる組織的な能力”を指します。

たとえば、ホンダは高性能エンジンの製造技術を武器に、米国市場での差別化に成功し、コア・コンピタンスとして位置づけられました。

一方、全米統一のディーラー管理やサービス標準化は、「ケイパビリティ」の事例に該当します。現在では両者の明確な線引きは少なくなっていますが、競争優位の本質を理解するためには両者の概念を押さえておくことは重要です。

このように、自社環境と競争力を冷静に把握することで、新規事業における戦略の方向性が見えていきます。

次に、事業展開の戦略的パターンを考察していきます。

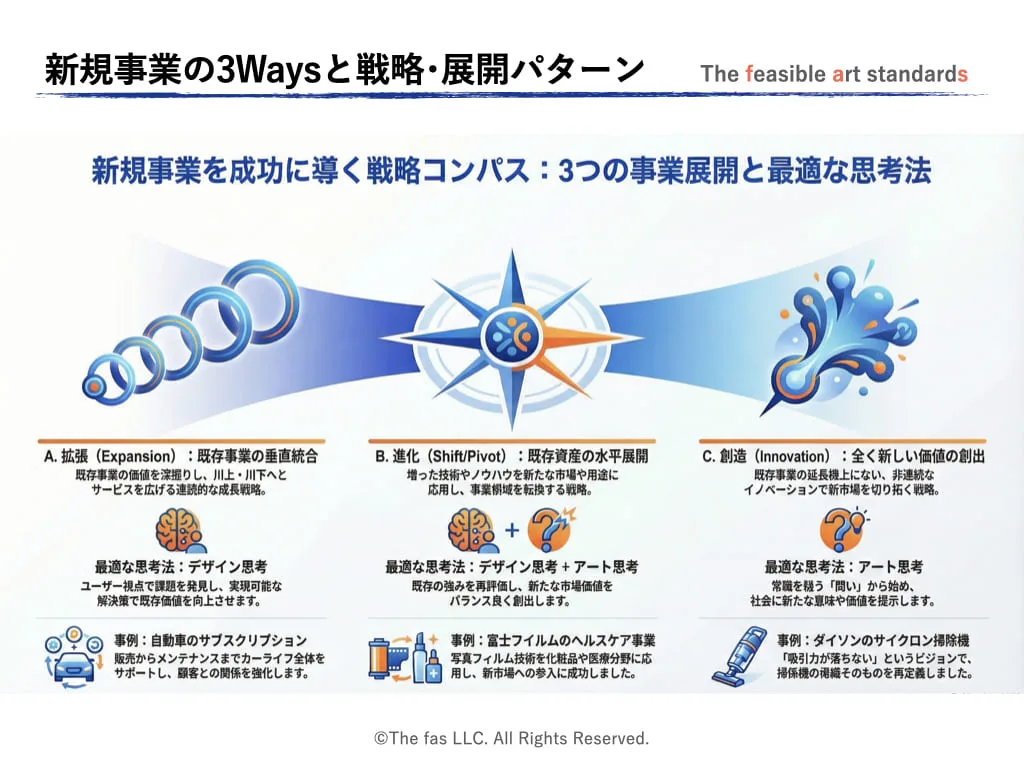

事業構想の3Waysと戦略・展開パターン

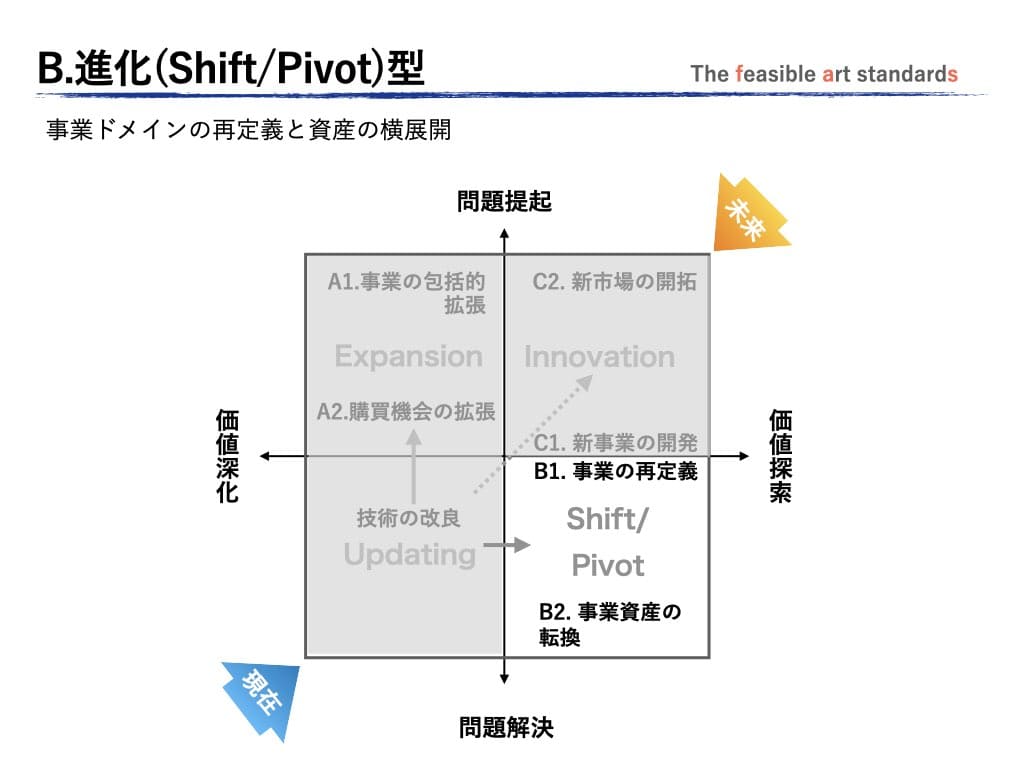

「拡張」「進化」「創造」で戦略的な方向性を定める

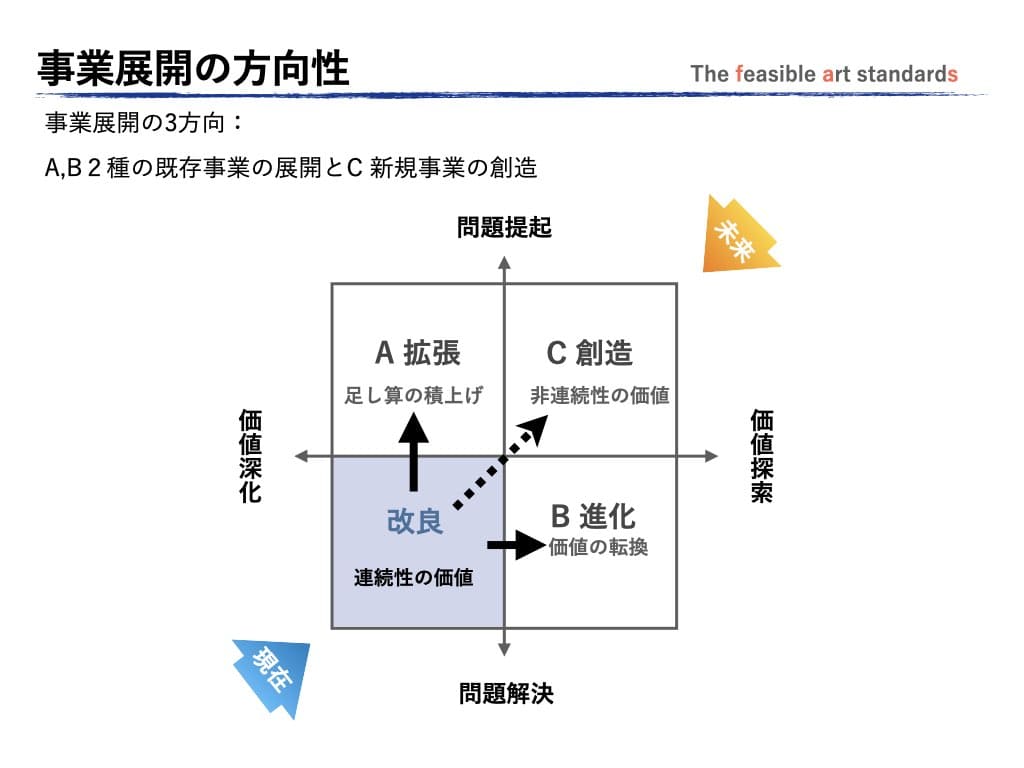

新規事業を検討するにあたり、まず現時点を既存事業における「改良」:0ステージと位置づけます。ここを出発点として、事業構想の展開方向を以下の3つに整理します。

| 事業の方向性 | 特徴 | 性質 |

|---|---|---|

| A.拡張 | 【垂直統合】既存事業のバリューチェーン統合 | 連続性価値 |

| B.進化 | 【水平展開】既存資産の転用 | |

| C.創造 | 【新規創造】新しい価値創出 | 非連続性価値 |

事業構想のはじまり−「改良」0ステージ:事業成長の現在地

既存の主力製品やサービスの改善を通じて事業継続の基盤である「改良」ステージです。ここでは、以下の主な取り組みが行われます。

- 技術改善:小型化・省電力化・自動化

- 商品機能・サービス品質の向上

- デジタル化(DX):業務効率化や生産性の向上

これら施策は、あくまで既存事業を継続させる「連続性の価値」です。これだけでは、事業の飛躍的な成長は見込めません。事業構想は、ここからさらなる可能性を探索する必要があります。

まずは、事業構想の各方向性の詳細を確認していきます。

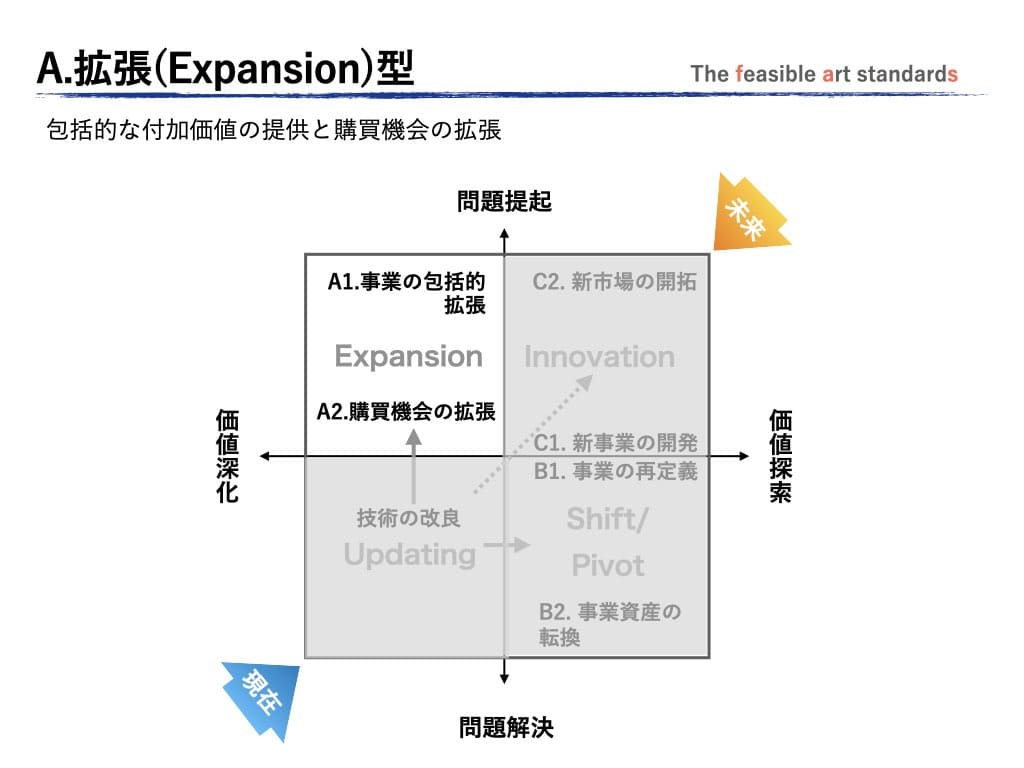

「A. 拡張」:既存事業の垂直統合

既存事業のバリューチェーンを川上・川下に拡張するアプローチです。

- A1. 包括的拡張:バリューチェーン全体の強化

-

既存事業の上流から下流までを一貫して提供し、サービス全体を拡張する戦略です。

-

このアプローチでは、エコシステムの構築によって顧客の利便性が向上しますが、自社単独では運用負荷が大きくなるため、外部企業との連携やM&Aも視野に入れる必要があります。

-

事例:自動車業界

- 販売・メンテナンスから、自社レンタカー運営などカーライフ全般のエコシステム構築

- サブスクリプション型の定額利用モデル提供

- A2.新規事業開発の多層化:購買機会の拡張

-

異なる顧客層へのアプローチを目的とし、製品やサービスのラインナップを多層化します。

事例:

- フリーミアムモデル(アプリ・ゲーム業界):無料で利用者を増やし、課金で収益化

- プレミアム戦略(食品・ファッション):通常ラインと高付加価値ラインの二層展開で新規顧客を獲得

包括的拡張の実行には、自社単独での展開に限界がある場合、外部企業との連携やM&A、あるいは産学連携などで経営負荷を抑えつつ相乗効果を高める選択肢も検討する。

「B. 進化」:既存資産の新市場転用

既存の技術・ブランド・人材といった経営資源を新たな市場や用途に応用する発展モデルです。

事業ドメインの再評価(再定義+転換)

「B.進化」アプローチは、既存の事業資産を新たな分野に展開することで、新市場へと参入する方法です。主に以下の事業ドメインの再定義と転換による2つのパターンが考えられます:

- B1. 事業の再定義(Shift)

- B2. 事業資産の転換(Pivot)

このアプローチでは、自社の強みとなる技術力やノウハウ(=コア・コンピタンス)を再評価し、それらを他の分野で活用することで新たな価値創出を目指します。

B1.事業の再定義(Shift)

既存事業を上位概念で捉え直し、新たな事業領域や価値の再設定を行うアプローチです。

事例:トヨタの「モビリティ社会」構想

トヨタは、自社の使命を「車をつくる会社」から「人とモノの移動を支える会社」へと進化させました。これは、製品起点ではなく社会起点の事業定義(モビリティ社会)への変換であり、事業ドメインの新たなビジョンを伴う再定義の好例です。

失敗の事例:KODAKと米国鉄道業界

- KODAKは、デジタルカメラ技術を早期に持っていたにもかかわらず、フィルム事業に固執した結果、市場変化に対応できず経営破綻しました。

- 米国の鉄道業も、輸送という本質的価値を見誤り、事業ドメインの再定義に失敗した結果、衰退を招きました。

市場変化に応じた事業価値の再定義が、進化型戦略の成否を左右します。

“+”マークをタップorクリックすると解説が表示されます。

コラム:事業再定義の失敗例「米国の鉄道業における衰退」

失敗の例では、第二次世界大戦後に米国の鉄道業界は自動車や旅客機が台頭してきた時に自社の事業価値を鉄道車両という製品に偏重して捉え、人やモノの「輸送業」という事業領域(=事業ドメイン)へと進化させる発想が出来ずに衰退した背景がありました。

これを、元ハーバード・ビジネススクールのセオドア・レビッド名誉教授は論文で「マーケティングの近視眼」と表現しています。

同じような失敗例では、米国の大手フィルム・光学機器メーカーであるKODAK社は、世界で初めてデジタルカメラのプロトタイプを開発していたが経営陣がフィルム製造に固執しデジタルカメラの製品化が遅れ他社に市場を席巻され経営破綻した例が有名です。

B2.事業資産の転換(Pivot)

既存のコア技術や知見を、他の市場や用途へ転換・応用することで新規事業を展開するアプローチです。

事例:富士フイルムのヘルスケア事業への転換

富士フイルムは、写真フィルムで培った技術をもとに、抗酸化・乳化・コラーゲン技術を再活用し、化粧品や医療分野へと進出しました。

これは、既存の研究資産とターゲット分野の技術的共通点を発見することで、新市場への参入を成功させた好例です。

- 【参考サイト】富士フイルム、なぜ写真事業消滅の危機から構造転換成功?ヘルスケア1兆円への挑戦:Business Journal

- 【参考サイト】ホワイト ジェリー アクアリスタ開発の軌跡:ASTALIFT公式サイト

補足事例:ワークマンのBtoC転換

作業服の製造、ワークマンは、機能性衣料の技術を活かして一般向けアパレル商品(ワークマンプラスやワークマン女子、ワークマンカラーズ)の新業態を展開し、新たな顧客層の獲得に成功しました。

- 自社資産を活用した新分野の開拓で、実現性の高い事業展開を実施。

- 技術やノウハウの転用(応用)で、市場参入の安定性を高める。

「C. 創造」:全く新しい価値創造

既存事業の延長線上ではない、新たな価値(イノベーション)を提供する非連続な事業アプローチです。

非連続な価値創造とは何か

新規事業における「C.創造」ステージとは、既存事業の延長線上ではない新たな価値や意味を提供する「非連続なアプローチ」を指します。これは単なる機能の強化や顧客層の拡張ではなく、市場構造そのものや顧客行動の枠組みを再定義する構想です。

既存の市場に存在しない利用体験や意味付けを新たに創造することで、顧客にとって新しい選択肢を提示することが可能になります。このようなアプローチは、従来の延長にはない「問い」と「視点」から出発する必要があります。

たとえば、「この商品は誰のためのものか」「このサービスは本当に必要とされているのか」といった根源を問うことで、既存ビジネスモデルにとらわれない視点を導き出します。

「C.創造」ステージの展開アプローチ

「C.創造」では、以下のような展開パターンが想定されます。

(1)新市場の創出

未充足の社会課題に対し、サービスや製品で新たな市場を構想。

- 例:規格外野菜や未利用魚をリアルタイムで購入できるアプリで廃棄ゼロを目指す「フードロス再流通市場」

- 例:高齢者や単身者向けに、AIボットや人との定期会話をマッチングする会話サブスクサービス

(2)テクノロジーとの文脈的統合

先端技術そのものではなく、それを「どのような意味で」「どのような生活文脈に統合するか」を重視。

- 例:睡眠を「パフォーマンス資産」として再定義し、アプリで生体情報を分析する「睡眠の質の可視化・改善サービス」

- 例:ブロックチェーンによる地域通貨と地産地消の融合モデル

(3)意味を重視した商品設計

機能や価格ではなく、存在そのものに意味や価値を再定義する商品・サービスの構想。

- 例:感情に寄り添うインテリア照明

- 例:死を前向きに捉え、自分らしさを生前に残す「終活サービス」

これらは単なる「アイデア」ではなく、社会的意味や文化的影響をもたらす可能性を持つ事業構想です。

事業構想の展開パターンは、既存事業の『改良』を基点に、既存資産を最大限に活かす『拡張』または『進化』、さらには全く新しい市場を開拓する『創造』の3方向に大別される。

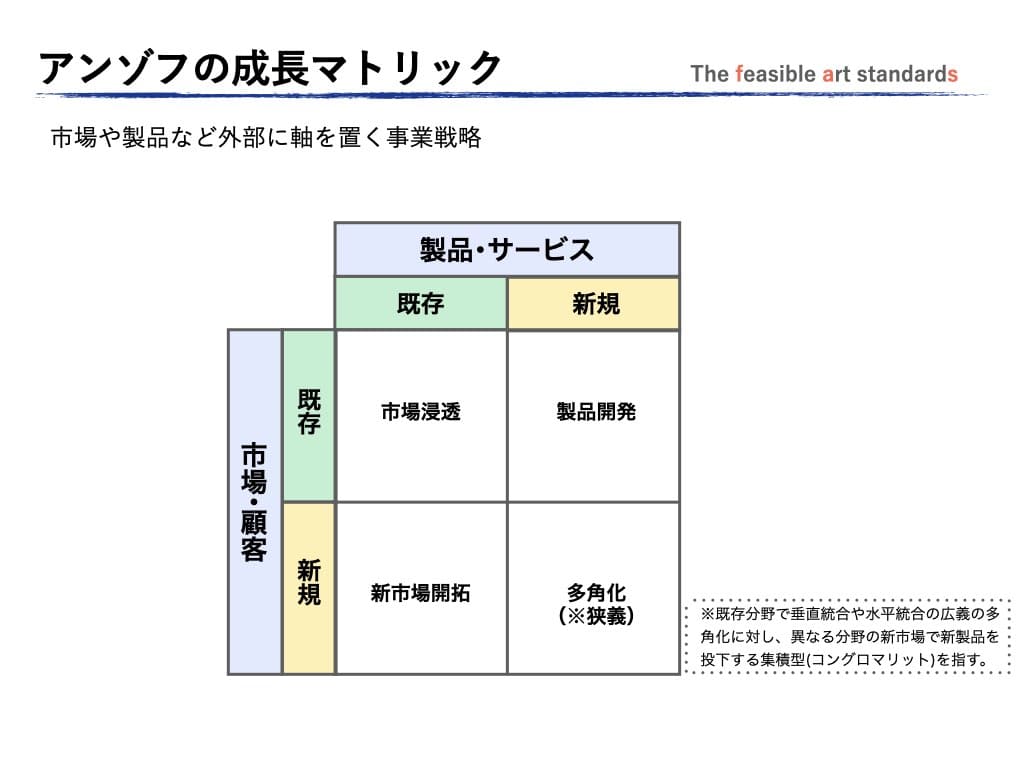

「アンゾフの成長マトリックス」で事業構想パターンの理解を深める

これらの事業展開パターンの方向性を、成長戦略を見据える代表的なフレームワーク「アンゾフの成長マトリックス」で対応させると以下のようになります。

アンゾフの成長マトリックスとの対比

| アンゾフの象限 | 対応する展開の方向性 | 特徴 |

|---|---|---|

| 市場浸透 | A1.包括的拡張 | 既存×既存 |

| 製品開発 | A2.多層化 | 新製品×既存市場 |

| 新市場開拓 | B.進化(Shift・Pivot) | 既存製品×新市場 |

| 多角化 | C.創造 | 新製品×新市場 |

“+”マークをタップorクリックすると解説が表示されます。

とは

「アンゾフの成長マトリックス」とは、「市場」と「製品」の2軸を「既存」と「新規」の組み合わせにより、事業展開の戦略を4象限に分類し事業展開の成長性を見定める代表的な戦略フレームワークです。

このマトリックスの特徴は、外部環境を軸とした機会発見に強みがあります。製品や市場という「外部要因」に対して、漏れなく事業成長の選択肢を導き出すツールとして有効です。

フレームワークの留意点

アンゾフの視点は、マイケル・ポーターの『ポジショニング・ビュー』へと繋がる、『機会』と『脅威』を重視する外部起点の戦略思考(アウトサイド・イン)として広く知られています。

しかし、今日のように市場環境や技術が急速に変化する時代では、外部要因だけでなく、自社の内部資源にも着目する必要があります。

なぜなら、自社が保有する経営資源、すなわち内部要因(技術力、組織力、バリューチェーンの機能など)をいかに有効活用するかが、事業成長に大きく関わるからです。

アンゾフのフレームワークで方向性を捉えつつ、内部資産との整合性を検討することが重要です。

事業は、既存事業の改良を起点に「拡張」「進化」「創造」の3方向に展開できる。垂直統合、資産転用、非連続な価値創出など、目的に応じた戦略的方向性を整理することが成功の鍵となる。

次章では、これら3方向の事業展開を実務的に具体化する発想法の使い分けについて解説していきます。