プロローグ

| 教材の概要 | GoogleのNotebookLM(無償版)に、本記事URLを読み込ませて自習教材のコンテンツ(音声・動画解説、理解度クイズ、学習ガイド)を生成して自分のペースで学習できます。また、全てを頭から読了するだけではなく、気になるセクションからも自由に学べる、モジュール型の学習コンテンツです。 |

|---|---|

| 学習内容 | 業務直結型のAI活用の基礎スキルを、自分のペースで学べる実践教材。 |

| 対象者 | これから本格的にAIをビジネス活用を考えてるビジネスパーソン、経営層。 |

| 学習方法 | 目安:15-20分/日の自主学習 (+ 30分/最終日にグループワークなどで学習成果の共有) |

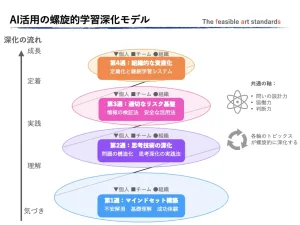

| カリキュラム概要 | 全4週間の校正: 第1週:Vol.1「マインドセット構築とAI基礎理解」 第2週:Vol.2「問いの設計と思考技術」←今回の学習 第3週:Vol.3「実務活用における実践リスク管理」 第4週:Vol.4「継続改善と組織的資産化」 |

| 教材利用における著作権 | 本教材の著作権は、ファズ合同会社に帰属します。 個人利用、非営利用途としての勉強会への無償利用を認めています。 商用セミナーへの教材の利用やWEB公開、出版、プレゼンテーション資料などへの利用の許諾については、ファズ合同会社までお問合せ下さい。 |

第1週の振り返り

第1週では、AI活用への不安を建設的な関心に転換し、「協働アシスタント」としてのAIに対するマインドセットを構築しました。AIは万能ではなく、統計的なパターン学習による推論技術であること、そして適切な期待値設定と基本的な質問設計(背景・要求・制約の明示)が重要であることを学びました。質問の基本構造(背景・要求・制約の明示)を習得し、要約や情報収集といった基礎的な活用を通じて実感してきました。

第2週の目的:AIを「使える」から「使いこなす」へ

第1週の学習成果

AI活用への不安を建設的な関心に転換し、「協働アシスタント」としてのマインドセット を構築しました。適切な期待値設定と基本的な質問設計(背景・要求・制約)を習得し、 要約や情報収集といった基礎的な活用に取り組んできました。

第2週の位置づけ

第1週で学んだ日常業務の「効率化」は、AI活用の入口です。第2週からは、複雑な問題を効果的に解決するための「問いの設計と思考プロセス」を習得し、「使える」から「使いこな す」へと進化させていきます。

第2週で習得する能力

個人レベルの効果:

- 複雑な問題を構造化し、段階的に解決する思考プロセス

- 自分の思考を俯瞰し、深化させる思考技術

チームレベルでの展開:

- 効果的な「問いの設計」パターンの共有

- 思考深化の実践例をもとに相互に学ぶ

組織レベルの期待:

- 問題解決の質を高める

- 「問いの文化」の育む

今回の学習目標

- ナレッジ面

-

複雑な問題を構造化し、段階的に解決する思考プロセス

- スキル面

-

効果的な「問いの設計」を実践し、思考の質を高める能力

- マインド面

-

自分の思考の癖を認識し、柔軟に検証する姿勢

それでは、AI活用における中核的な能力、「問題解決の思考技術」を学んでいきましょう。

※この記事のURLをNotebookLM(無償版)に読み込んで、動画・音声解説や理解度クイズなどを自動生成し、自律学習に最適化な教材として活用できます。関心のあるトピックスから学びを始めることも可能です。

1.効果的な「問い」の設計

1-1.「問い」の質を高めることが最重要スキルとなる

第1週で学んだように、AIは問いの精度に応じた情報処理(=回答)を行います。しかし、実務で直面する問題の多くは、単純ではありません。

第1週の復習:問いの基本構成

第1週で学んだ『問いの基本構成』の3要素を、より複雑な実例で再確認します。

- 1.「背景・文脈」の説明

-

当社は従業員50名の製造業で、ここ3年間売上が横ばいです。主力製品は産業用部品で、既存顧客への販売が中心です。

- 2.「制約条件」の明示

-

営業人員は3名、予算は年間300万円以内。 6ヶ月以内に着手可能な施策の提案に限定する。

- 3.「具体的な要求範囲」の提示

-

新規顧客開拓のアプローチを、3つ提案してください。 各アプローチについて、実行難易度と期待効果も評価してください。

この「問いの基本構造」は今後も活用していきます。効果的な問いを立てるには、まず問題の特定と把握が不可欠です。

特に複雑な問題に直面したとき、すぐに解決策を求めるのではなく、まず問題そのものを整理することから始めます。ここでは、AIに効果的に問いかけるための「問題の構造化」について学びます。

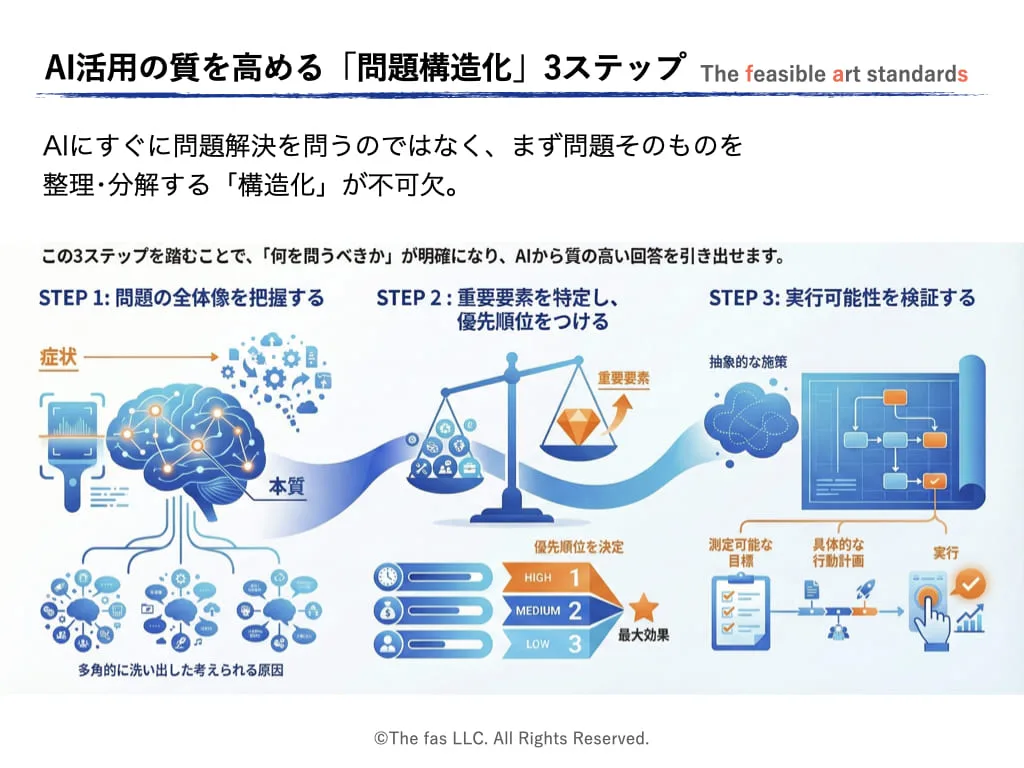

1-2.「問題の構造化」の3ステップ

- なぜ必要か:

-

「売上が伸びない」は問題ではなく、症状です。背後には「新規顧客の獲得不足」「既存 顧客の単価低下」「競合優位性の喪失」など複数の要因が存在します。症状から本質的な 原因を探索することが、効果的な対策につながります。

- AIへの問いかけ例:

-

当社は売上が伸び悩んでいます。

【背景】製造業、従業員50名、主力製品は産業用部品

【現状】ここ3年間売上横ばい、既存顧客への販売が中心

この状況を引き起こしている要因の仮説を、 内部要因と外部要因に分けて整理してください。

さらに、それぞれの要因がどのように相互作用しているか、その関係性も示してください。

ポイント- 事象と問題の本質を見極める

- 原因を安易に決めつけず、「どのような要因が考えられるか(仮説)」から問う

- 多角的な視点(内部/外部、短期/長期など)で問い直す

- 相互関係の可視化を依頼する

- なぜ必要か:

-

すべての問題を同時に解決することはできません。限られたリソースで最大の効果を得るためには、優先順位づけには、単一の評価軸ではなく複数の検討軸でのトレードオフ分析が有効です。

- AIへの問いかけ例:

-

先ほど挙げた要因を、次の3つの軸で評価してください:

1. 改善による売上インパクト(大・中・小)

2. 実行の難易度(高・中・低)

3. 改善に要する期間(短期:3ヶ月以内、中期:6ヶ月、長期:1年以上)

これを表形式で整理したうえで、トレードオフ分析※を行ってください:

– 『高インパクト×低難易度』という理想的な施策はあるか?

– トレードオフが大きい施策(例:高インパクトだが長期を要するもの)はどれか?

– 各施策で『得られるもの』と『犠牲になるもの』を明示する。

そして、当社が優先的に取り組むべき施策を2-3個推奨し、 その理由を示してください。

※トレードオフ分析:「効果⇔難易度」「効果⇔期間」など、一方を選択すると他方に影響を及ぼす関係性を検証する分析手法。

ポイント- 複数の検討軸で検討する:単一軸(効果だけ、難易度だけ)では判断を誤る

- トレードオフ関係の可視化:これにより「理想的な選択肢」と「戦略的判断が必要な選択肢」が区別され意思決定を補う

- 優先順位の「根拠」を問う:なぜその順序なのか、論理を明確化する

- なぜ必要か:

-

「何をすべきか」が分かっても、「どう実行できるか」が曖昧では行動に移せません。抽象的な施策概念の、実行可能性を分析・検証することも重要になります。

- AIへの問いかけ例:

-

優先順位で一番の施策『既存顧客への提案活動の強化』について、実行可能性を重視し、現実的なプランを提案してください。 その際、次の形式で整理してください:

- 目標:何を達成するのか(測定可能な数値目標)

- アクションプラン:具体的に何をするのか(週次・月次レベルで)

- 期限:いつまでに何を完了するのか(マイルストーン設定)

- 必要リソース:人員・予算・ツールなど

- 成功指標:どうなれば成功か(KPI設定)

- 想定リスク:何が障害になりうるか

- 対処策:リスクにどう対処するか

ポイント- 回答の出力形式を明確に示す(前提条件の提示)

- 測定可能な目標設定を要請する(曖昧さを排除)

- リスクと対処策までをセットで依頼する(実行可能性を担保)

ここまで学んだ「問題の構造化」は、「何を問うべきか」を明確にする課題設定のプロセスです。 次の「4段階の対話」では思考を深める、「問い」の実践プロセスを紹介します。

これら思考技術が適切にかみ合うことで、「問い」の質が高まりAIからの回答精度の向上が期待されます。

1-3.「4段階の対話」で思考を深めてアイデアを導く実践法

問題解決の施策アイデアは、一度の質問で完結しません。AIとの対話を重ねることで、段階的に思考を深化させます。

対話の基本4ステップ

- 例:「営業効率を向上させる一般的な方法を、10個挙げてください。」

-

→ アイデアの選択肢を広げながら見落としや思い込みを防ぐ

- 例:「その中で、BtoB製造業で営業担当者が3名という小規模チームでも実行可能な施策はどれですか?その理由も併せて説明してください。」

-

→ 前提条件を整理して自社の状況に合うものに絞る

- 問いの例:「『既存顧客への定期訪問の体系化』について、 週次・月次の活動レベルでの具体的な実行手順を提案してください。」

-

→ 実行可能な詳細プランを導く

- 問いの例:「このプランを実行する際に想定されるリスクを3つ挙げ、それぞれの対処法を提案してください。」

-

→ 実行可能性を高める

- 最初から完璧な答えを期待しない

- 各段階で得られた情報を次の質問に活かす

- 「もっと具体的に」「別の視点から」「逆の立場では」など対話を継続して思考を深める

- 問いの「背景・文脈」「制約条件」「要求範囲」はAIへ提示する必須条件

- 問題=事象ではないことを留意し、問題解決の仮説要因はAIとの対話で探索する

- 問題解決の手順は、「全体像の把握」→「重要な要素の選定」→「行動計画」のプロセスを実施

- 筋のよい発想を導くには、初期の「発散」で発想の死角を取り除き実現性の「収束」へとまとめる

次のセクションでは、この問いの設計を基盤に、AIとの協働で思考をさらに深める4つの技法を学びます。

2.AI協働で役立つ4つの思考技法

AIは情報を整理し、選択肢を提示することは得意です。しかし、本質的な洞察や創造的な解決策は、人間とAIの協働から生まれます。

第1週で「協働アシスタント」という概念やAI活用に重要なマインドセットを学びました。しかし、どうすれば効果的なAIとの協働が実現するのでしょうか?

その鍵は、人間の思考プロセスの癖を意識しながら、AIの出力情報を的確に検証し、創造性を増幅する思考技法を活用することです。ここでは、思考を深化させ創造性を増幅させる以下の4つの思考法を学びます。

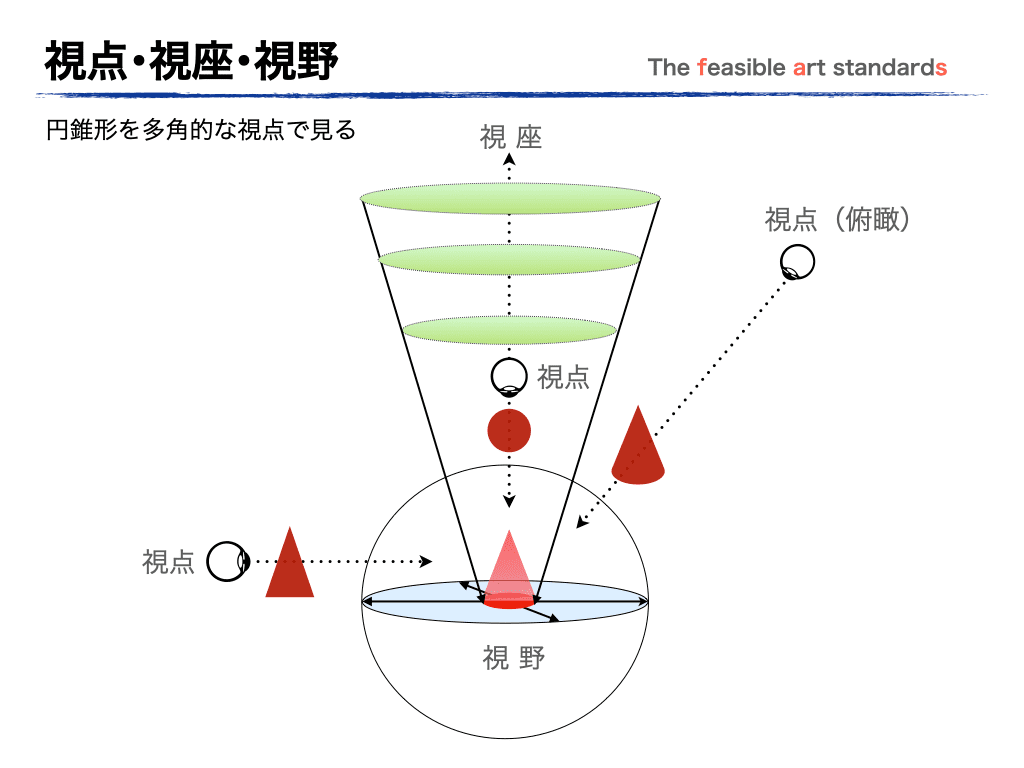

- 自分の思考プロセスを俯瞰する(メタ認知)

- AIの出力を批判的に検証する(クリティカル思考)

- 多様な視点で思考を拡張する(複眼思考)

- 創造的に発想を統合する(統合的発想)

2-1.メタ認知:自分の思考を俯瞰する

- メタ認知とは:

-

「自分および他者の思考プロセスを客観的にとらえ、それを意識的に制御する能力」です。高い視点から思考を冷静に見直せるようになり、他の3つの思考技術の土台となり、適切な最終判断が期待できます。

- AI活用に不可欠な理由:

-

自分の固定概念や思い込みに囚われず、オープンな思考を意識することで、新たな気づきが生まれます。逆に、この自覚が欠けると、AIへの誤った指示につながり、成果の質を低下させます。あります。

AI活用では、「自分は何を求めているのか」「AIはどう解釈するか」を考えることで、相互に高め合う循環が生まれます。

実践例:メタ認知の問いかけ(自省行為)

- 「具体的な回答がAIから出てこない。提供情報が、不足していないか?」

- 「分かりやすい説明ができているか?

- 「AIとの共有認識や論点にズレはないか?」

- 「アイデアが拡がらない。自分は何かに固執していないか?」

- 「見落としている点はないか?」

- 自他の思考を客観視し、無意識の前提や偏見を自覚する

- 固定概念に囚われないオープンで柔軟な思考基盤

- 無意識の前提や偏見が存在することを意識する

- AIの回答に対して『なぜ自分はこう反応したのか』と自省し、次の問いに活かす

2-2.クリティカル思考:AIの回答を検証する

- クリティカル思考とは:

-

情報を盲信せず、その妥当性・信頼性・論理性を検証する思考態度です。

- AI活用に不可欠な理由:

-

AIは「もっともらしい誤り(ハルシネーション)」を生成することがあります。その情報を精査しなければ、誤情報に基づいて判断してしまう危険があります。特に定量的な数値やビジネス判断では、検証の習慣が成果の質を左右します。

実践例:段階的な検証プロセス

- AIからの施策提案の例:

-

売上減少の主原因は人員不足による新規顧客獲得停滞です。 営業人員2名増員で、年間売上15%向上が期待できます。

- Q1:「その15%向上は、どのデータに基づいているか?」

-

→AIの回答「同業他社、5社の2023年調査です」

- Q2:「その5社の企業規模・事業環境は当社と同等か?また、調査の出典先の情報を提示する。」

-

ポイント

論拠の明確化:出典の信頼性、企業規模の近接性を問う。

- Q3:「売上減少の原因が『人員不足』と特定した根拠は?」

- Q4:「製品競争力の低下や既存顧客の単価低下の可能性は検討したか?」

-

ポイント

盲点の探索:AIが見落とした観点(複数要因の相互作用)の有無を検証する。

- Q5:「採用・教育期間を含めて、実際の効果達成までの予測期間は?」

- Q6:「目標達成できない場合の撤退基準は?」

-

ポイント

明確化:提案内容の実現性に見落としがないか問い正す。

- AIの回答に「本当?」「なぜ?」「他にはないか?」と問い直し、盲信しない意識を保つ

- 統計数値や断定表現には、出典・根拠・前提条件を必ず確認する

- 検証を通じて、自分たちの盲点を探索・発掘する

2-3.複眼思考:視野を広げる

- 複眼思考とは:

-

多様な観点で確認しながら視野を広て物事の解釈を深める思考技法です。

- AI活用に不可欠な理由:

-

人は自分の立場や経験に基づいた視野に限定されやすいものです。AI活用で多様な視点を取り入れることで、見落とされた要因を発掘します。

実践例:評価軸を活用した視点の例

- Q:「施策を、以下の立場から評価してください」

-

- 経営層:収益性・戦略適合性

- 現場社員:実行可能性・業務負荷

- 顧客:提供価値・利便性

ポイント各立場からの課題を導き、優先順位を明らかにする。

- Q:「この判断の影響を、短期(3ヶ月)・中期(1年)・長期(3年)で分析してください。」

-

ポイント

段階ごとの効果と課題を明確にする。

- Q:「成功する要因3つ、失敗する要因3つを挙げてください。」

-

ポイント

バイアスのない公平な視点で検証する。

- Q:「以下のトレードオフを分析してください。」

-

- 【敏捷性 vs 完成度】

- 【攻め vs 守り】

- 【顧客価値 vs 効率性】

- 【短期 vs 長期】

ポイント価値観の相互関係を整理する。

- 立場により視野が違い判断も異なる

- 複数軸で評価することで、自分の盲点を発見する

- AIに「異なる立場での評価」を意図的に要請する

- 数値や主張には、根拠と前提条件をクリティカル思考を併用して検証する

2-4.創造的発想:新しい仮説や価値を発見するためのAI協働

- 創造的発想とは:

-

異なる情報を結合させて、新たな価値を導き出す思考技術です。

- AI活用に不可欠な理由:

-

AIは自分では思いつかない事例や組み合わせを、高速で抽出・提案できます。 これにより、常識に囚われない発想や発見が可能になります。

実践例:3つの創造的思考法

- 手法1.制約による固定概念を刺激

-

- 「もし実施期限が1ヶ月短縮されたら、この目標をどう達成しますか?」

-

ポイント

「できない理由」ではなく「できる可能性」から発想する。

- 手法2.異業種からの転用

-

- 「当社の課題に、異業種の成功事例から応用できるアイデアを3つ提案してください。」

-

ポイント

業界の常識を超えた発想を呼び込み応用する。

- 手法3.要素の掛け合わせによる新価値

-

- 「当社の強み(技術力・顧客基盤・ブランド)と、 現在のトレンド(AI・サステナビリティ・DX)を掛け合わせた新規事業アイデアを、 マトリクス形式(3×3の9パターン)で提案してください」

-

→ 体系的に発想を網羅する:既存要素で新しい組み合わせを発見する

- 「できない理由」ではなく「できる可能性」を探索する

- 異業種の成功事例から、転用可能なパターンを発掘する

- 既存要素の意外性のある結合で、新たな価値の発見を試みる

これら思考技法を理解して実施することで、あなたのAI協働における「問いの力」はさらに深化します。次週では、この力を安全に活用するための実践的リスク管理を学びます。

3.第2週のまとめと次回への準備

3-1.第2週で習得した核心スキル

- 問題解決の思考プロセス:

-

- 複雑な問題を構造化する3ステップ(全体把握→優先順位→アクション)

- 段階的対話による思考の深化(発散→収束→具体化→検証)

- トレードオフを可視化し、戦略的判断を行う能力

- 思考を深める4つの技法:

-

- メタ認知:自分の思考プロセスを俯瞰し、前提を問い直す

- クリティカル思考:情報の妥当性を多角的に検証する

- 複眼思考:多様な評価軸の視点で視野を広げる

- 創造的発想:類似・パターン性や新たな結合などを活かし、斬新な価値を見出す

3-2.第1週からの成長イメージ

第1週と第2週での成長を、以下の5つの観点から比較してみましょう。

成長イメージの比較

| 観点 | 第1週 | 第2週 |

|---|---|---|

| AI活用 | 基本的な質問ができる | 複雑な問題を段階的に解決できる |

| 思考 | 情報を得る | 思考を深化させられる |

| 対話 | 一問一答 | 段階的な対話で洞察を得る |

| 姿勢 | 受動的なAI利用 | 主体的なAI協働 |

| 成果 | 作業効率化 | 問題解決・価値創造 |

3-3.よくある課題と対処法

第2週で多くの人が直面する課題とその対処法を共有します。

課題1:思考技法が抽象的で実践しにくい

症状: 「メタ認知」「クリティカル思考」などの概念は理解できたが、実際にどう使えばいいか分からない

対処法:

- まずメタ認知から始める「今、自分は何を考えているか?」

- 問題の性質で使い分ける:

- 情報の信頼性を精査する→クリティカル思考

- 発想の視野の狭さを感じる→複眼思考

- 斬新で新しいアイデアが欲しい→創造的発想

迷ったら「複数の技法を組み合わせ」や「思考を循環させる」ことを試します。

課題2:AIとの対話が期待した深さに達しない

- 症状:

-

段階的対話を試みるが、表面的な回答に留まる。

- 対処法:

-

問題を構造化し、段階的に問う。

-

- 改善前

-

- Q1:「営業効率を上げる方法は?」

- Q2:「具体的な提案をして」

- 改善後(段階的に問題を構造化して問う)

-

- Q1:「営業効率を上げる方法を、訪問準備・商談・フォローアップの3段階に分けて提案して」

- Q2:「その中で『訪問準備』について、チェックリスト形式で具体的なステップを示して」

- Q3:「このステップ1の『顧客情報の事前整理』について、情報収集方法と優先順位を解説して」

- 各段階で「何を」「どの程度」具体化したいか明示する

- 「もっと具体的に」など漠然とした問いではなく「〇〇の部分を詳しく」と明確に指定する

課題3:第1週との学習難易度を感じる

- 症状:

-

第1週は楽しく学べたが、第2週は難しく感じる。

- 対処法:

-

- 6割の理解で十分と考える(完璧を目指さない)

- 「知る」だけでも価値がある(今後の実践で深める)

- 第3週以降の実務活用の学びから「使える」を実感させる

- 分からない部分は関連記事で理解を深める

第2週は「道具箱」を増やす週でした。全ての道具を使いこなす必要はありません。「こういう道具があるんだ」と知っていれば、必要な時に取り出せる対応策の準備として考えます。

3-4.自己評価チェックリスト

第2週の学習の到達度を、各自で確認してみましょう。

ナレッジ・理解面:

- 問題の構造化の3ステップを説明できる

- 段階的対話のパターン(発散→収束→具体化→検証)を理解している

- メタ認知・クリティカル思考の概念を理解している

- トレードオフの意味と可視化の重要性を説明できる

- 4つの思考技法の利点を人に伝えられる

スキル・実践面:

- 複雑な問題を構造化してAIに問える

- AIとの段階的対話で思考を深められる

- AI出力に対して検証する問いを投げかけられる

- 複数視点の検討をAIに要求できる

- AI協働でアナロジー観点で異業種から新たな発想のヒントを導ける

マインド・習慣面:

- AI出力を盲信せず検証する習慣がある

- 自分の思考プロセスを振り返る習慣がある

- 継続的に学習する意欲がある

- チームと学びを共有する姿勢がある

次に、第2週の終わりにグループワークを開催して、情報共有をして互いの学びを確認してみましょう。新たな発見があるかもしれません。

3-5.グループワークガイド(目安:30分)

1人で学習している場合は、学んだ内容をAIに説明し、AIからフィードバックをもらう練習を実施します。

個人の学びを共有する(5分)

- 効果的と感じた問いかけ方

- 思考が深まった瞬間のエピソード

- 自分の思考癖や傾向

グループディスカッション (20分)

以下のテーマから1-2つを選んで議論する:

- 4つの思考技法のうち、どれが最も実践しやすかったか?難しかったか?

- AIとの対話で「新しい視点」を得た体験の共有

- 第1週と比べて、AI活用は変わったか?

- 実務で応用できそうな思考技法と具体的な活用法などの共有

知識の統合(5分)

以下のテーマから1つを選び実施する:

- グループとしての気づきを3つにまとめる

- 次週(実践的リスク管理)に向けた準備事項を確認

- 個人として実践したいことを宣言

- 成功事例だけでなく、困難も積極的に共有させる

- 「なぜそう考えたか」というメタ認知的な自省や振り返りを促す

- 異なる思考スタイルの価値を認め合う雰囲気を作る

- 少人数の場合は、ペアワークで、個人の学び共有(5分)→ペア対話(15分)→相互フィードバック(10分)も可能

3-6.第3週への準備:実践的リスク管理へ

第2週で「問いの力」と「思考を深める技法」を習得しました。しかし、これらの力を実務で安全に活用するには、実践的なリスク管理としての安全装置=シートベルト装着が不可欠です。

第3週で学ぶこと:

1. セキュリティの実践的対策

- 何を入力していいのか、いけないかの判断基準

- 機密情報の匿名化・抽象化のマスキング・テクニック

- 情報のセキュリティレベル分類

2. AI出力の批判的評価

- 3段階検証法(事実性・論理性・公平性)

- ファクトチェックの実践プロセス

- 誤情報・偏った情報への検証法

3. 法的・倫理的リスクへの対応

- 個人情報(PII)への対応

- 業界特有の規制への配慮

- AIを使うべきでない場面の明確化

4. 実践的なトラブルシューティング

- よくある課題と解決策

準備事項:

1. 扱う業務情報を意識的に3分類する

【機密情報】(AI利用禁止)

例:未公表の財務情報、営業計画、個人情報など

【社内限定で公開する情報】(匿名化/マスキングで内容を一部、隠して利用)

例:議事録、部門別の改善計画

【一般情報】(そのまま利用可)

例:業界動向、公開統計データ、ホワイトペーパー2. リスク管理で不安に思っていることを書き出す

- 情報をAIに入力していいか、迷ったことは?(例:個人情報のレベル)

- AI出力の信頼性を具体的にどう確認すればいいか?(例:事実確認の手法)

- 法的・倫理的に気になることは?(例:文章表現の著作権)

3-7.学習ガイダンス:安心して活用できる基盤を整える

第2週で、あなたは「問いの力」という強力なツールを手に入れました。しかし、強力なツールほど、適切な使い方を知る必要があります。

第3週は、安全装置=シートベルトを装着する週です。

リスク管理は「制約」ではなく、「安心して活用するための基盤」です。適切なリスク管理があってこそ、第2週で学んだ技法を実務で十分に活用できます。

第3週の学びへの期待:

- 何をAIに入力していいか、明確に判断できる

- AI出力を検証し、信頼性を担保できる

- 法的・倫理的リスクを理解し、安全に活用できる

- 迷った時の対処方法を知っている

これらを身につけることで、第4週(最終章)の実務活用へと自信を持って進めます。

- 3つのレイヤーでの成長:個人の思考力向上、チームの集合知形成、組織の問い文化醸成

- 第1週からの質的転換:「使える」から「使いこなす」へ

- よくある困難は克服可能:完璧を目指さず、意識することから始める

- 自己評価で成長を確認:知識・スキル・態度の3面での到達度チェック

エピローグ

問いが開く、新しい思考の地平

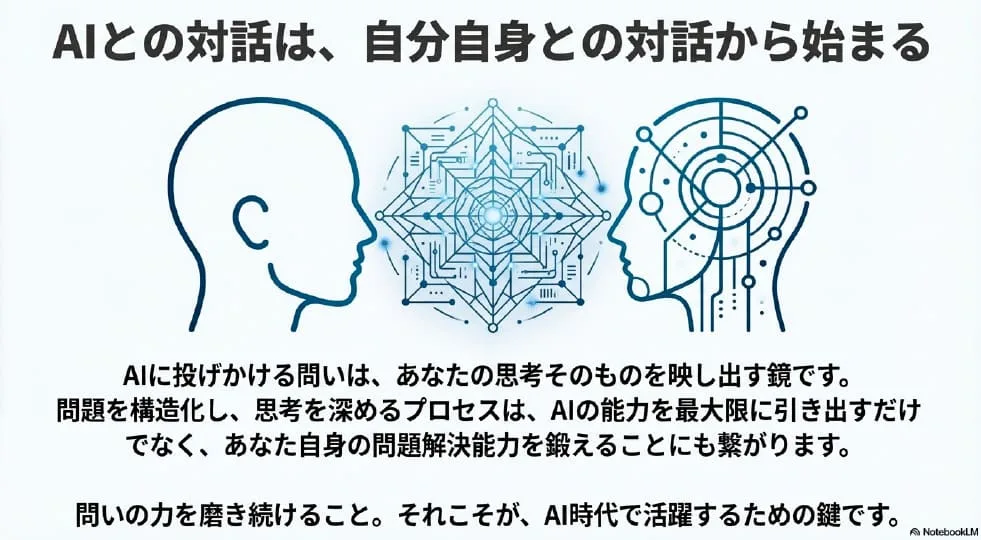

「AIとの対話は、自分自身との対話からはじまる」

これは、AI活用における本質的な真理と考えます。AIに投げかける問いは、あなたの思考そのものを映し出します。曖昧な問いは曖昧な回答を、明確な問いは明確な解が示されます。

そして、AIからの回答に対して「なぜこの答えに反応したのか」と自問することで、あなたは自分の思考の癖、前提、盲点に気づきます。

第2週では、AIへの「問い」からはじまる「質問」と「対話する」ことを学びました。質問は一方向的ですが、対話は双方向的です。対話を重ねることで、思考は深まり、洞察を浮かび上がらせます。

第2週で最も重要な発見は何でしょうか?それは、「適切な問いが、思考の質を決定する」という真理です。

問題を構造化する能力、段階的に思考を深める能力、複数視点から検証する能力、創造的に発想する能力。これらは全て、「問いの力」に集約されます。そして、この「問いの力」は、AI時代に限らず、あなたのビジネスにおけるプロフェッショナルとしての普遍的な価値です。

第3週では、この力を安全に活用するためのリスク管理を学びます。強力なツールほど、適切な使い方を知る必要があります。第3週で安全装置を学ぶことで、あなたは第2週で習得した「問いの力」を、実務で思い切り発揮できるようになります。

問う力を磨き続けること。それこそが、AI時代で活躍するための鍵です。

この記事のURLをNotebookLMに読み込むと、動画・音声解説や理解度クイズなどを自動生成し、空き時間の個別学習にも活用できます。

生成AIを活用するための「ミニ用語集」

※各タイトルをクリックすると、詳細な解説が表示されます。

AI協働アシスタント

AIを単なる道具ではなく、対話を通じて思考を深める存在として捉える概念。

問いの設計

適切な背景情報と制約条件を提供し、有用な回答を引き出す質問を構築する能力。

構造化

複雑な情報を要素分解し、論理的に関係性を整理すること。

AIの推論能力

回答に至るまでの思考プロセス(論理的なステップ)を段階的に示すことで、より複雑な問題解決や正確な結果を生成する能力。

メタ認知

自他の思考プロセスを客観的に認識し、制御する能力。

クリティカル思考

情報を盲信せず、その妥当性・信頼性・論理性を検証する思考態度。

複眼思考

多様な観点で観察し視野を広げる思考技法。

創造的発想

異なる情報を結合させて、新たな価値を導き出す思考技術。

ハルシネーション

AIがもっともらしい誤情報を生成する現象。(Vol3で対策を詳述)

トレードオフ関係

一方を選ぶと他方に影響にする関係。

AIの推論能力

回答に至るまでの思考プロセス(論理的なステップ)を段階的に示すことで、より複雑な問題解決や正確な結果を生成する能力。

参考文献&WEBサイト

- 岡瑞起ほか 「『AI時代の質問力』 プロンプトリテラシー 」:翔泳社 2024年

- 安藤昭子 「問いの編集力 思考の『はじまり』を探究する」:ディスカヴァー・トゥエンティワン社 2024年

- Forbes Japan「なぜプロンプトエンジニアリングは「今でも」不可欠なスキルなのか」:2025年10月13日閲覧

- Forbes Japan「プロフェッショナル育成におけるAI活用の新時代」:2025年10月18日閲覧

- ITmediaビジネスOnline「新人の「考える力」をAIに奪われないために『これからの人材育成で実行すべき3ステップ』」:2025年11月28日閲覧

X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローを頂くと最新記事を読み逃すことなく閲覧頂けます。