“AIが仕事を奪うのではなく、AIを使いこなす人があなたのポジションを奪う”

スコット・ギャロウェイ

NYUスターンビジネススクール教授でシリアルアントレプレーナー(連続起業家)のスコット・ギャロウェイ(Scott Galloway)の発言は、多くのビジネスパーソンの現実となりつつあります。

IMF(国際通貨基金)が2024年1月に発表した分析※によると、AIは世界の雇用の約40%に影響を与えると予測されています。従来の自動化は単純作業を対象としていましたが、AIは弁護士の契約書レビューや医師の診断補助など、高度な認知作業にまで及ぶ点で根本的に異なります。

※:出典:IMF「AI Will Transform the Global Economy.」2024年1月14日発表(英文)

問題は技術そのものではありません。AIを使いこなせる人との競争です。では、AI時代のスキルとして「代替されない仕事」を担うために、私たちはどんな能力を磨くべきでしょうか。答えは、AIリテラシーの根幹となる人間にしかできない仕事の領域、つまりソフトスキルにあります。

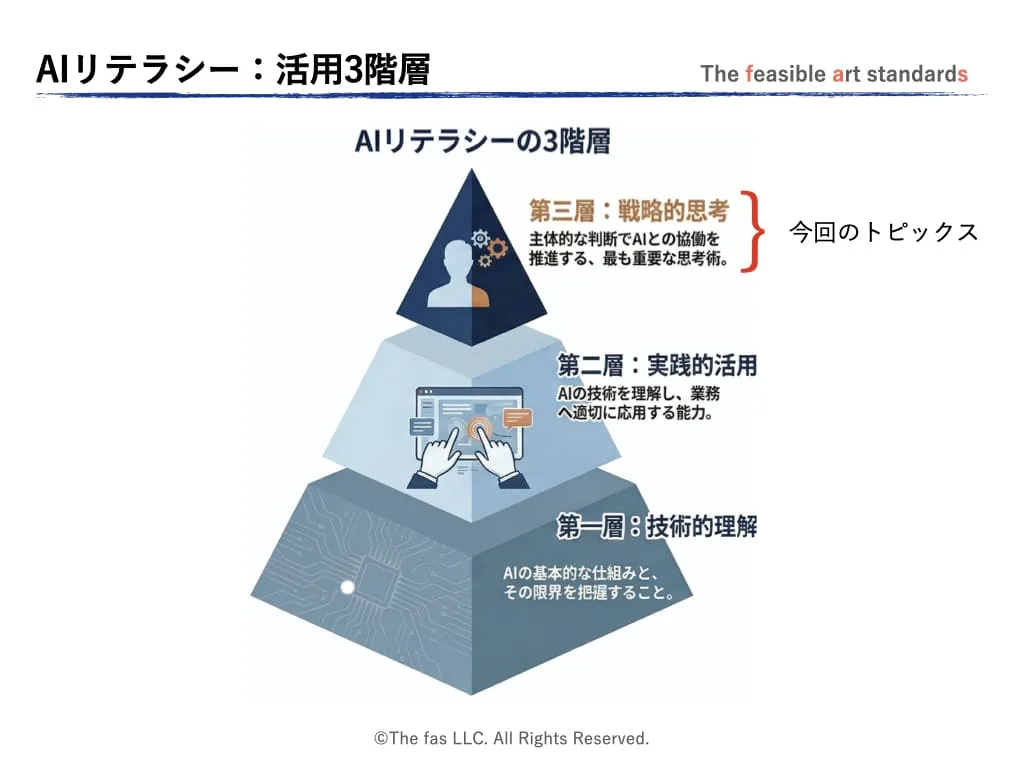

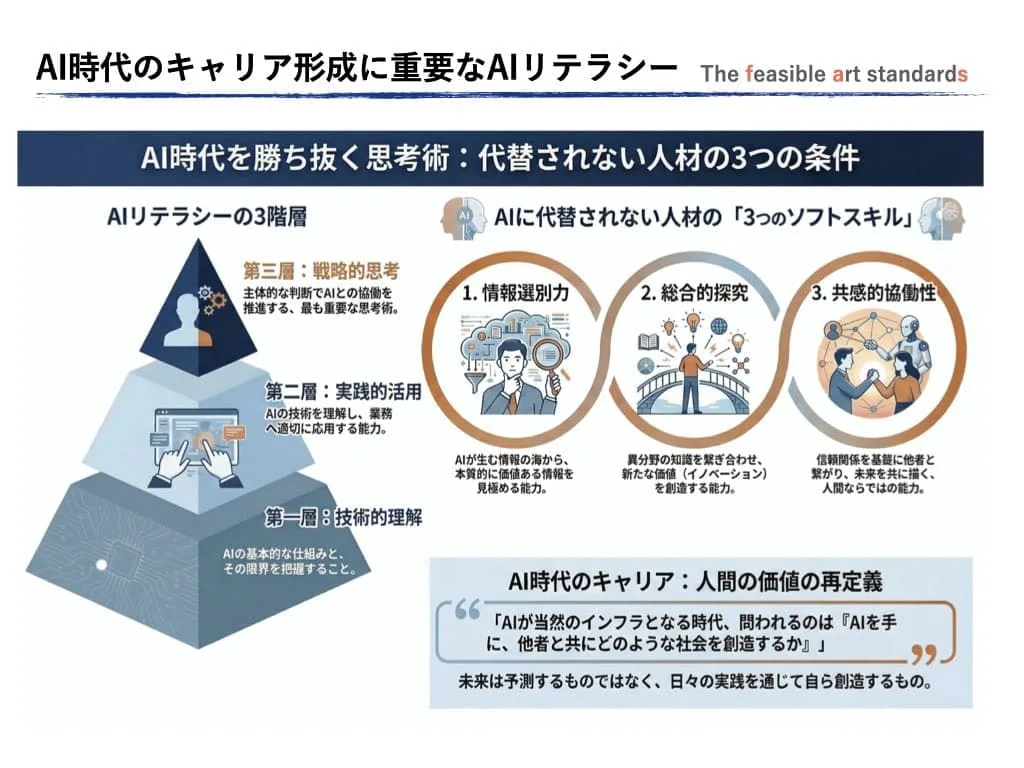

AIリテラシーには3つの階層があります。

本稿では第三層に焦点を当て、代替されない人材になるための本質的能力と人間の価値の再定義を探ります。

1.AI時代のキャリア形成:AIに代替されない人材の条件

AIリテラシーとは、単にAIを操作するテクニックだけではありません。デジタル変革の時代において、AIと協働しながら人間独自の価値を発揮するための総合的な思考能力が不可欠です。

経営層はAI導入時、多くが業務効率化や生産性向上の『技術レベルの改善』に注目しがちです。しかし、真のAI利活用とは、人間にしかできない仕事の本質を深く見抜き、それを組織に活かす経営判断であり、AI時代に成長し続ける競争優位性の要となります。

この点を見誤れば、企業はAI工場化として画一的な製品・サービスしか生み出せない恐れがあります。なぜなら、競合他社もAIを導入することで技術レベルのみでは競争力の差が拡がりにくいからです。人間力を置き忘れては、企業の本質的な競争力は停滞するでしょう。

またAIが生産性の向上をサポートする状況では、社員もスキルセットを従来とは異なる形へアップデートさせることが、AI時代の条件となります。それは、「人間の価値の再定義」を見据えたAI時代のキャリア形成の姿と言えます。

1-1.AIリテラシー根幹の3つのコア・ソフトスキル

具体的には、以下3つのソフトスキルが戦略思考として不可欠な要素です。

- 【ソフトスキルⅠ:情報選別力】価値ある情報を見極め判断する能力

- 【ソフトスキルⅡ:総合的探究力】異なる知識を結びつけ新たな価値を創造する感性

- 【ソフトスキルⅢ:共感的協働性】人との繋がりや関係性の構築・協働する能力

このコア・ソフトスキルを身につけることで、従業員は生成AIを巧みに活用でき、仕事の質を高めることが期待されます。

経営層が把握すべきは、効率化や生産性の向上以外では、AI導入による思考停止や格差による人的資産や組織力の低下の防衛策としての「真のAIリテラシー」を把握することです。

このような、AIに代替されないスキル・役割を適確に理解した上でAI活用を推進できる資質が「AIリテラシー」であると本稿では定義します。

- AIリテラシーとは、AI利用の技術だけではなく、AI協働による人的資産の価値を向上させる総合能力

- 経営層もAI導入時は効率化や生産性だけでなく、人間の役割を意識した組織構成が不可欠

では、この3つのソフトスキルを具体的にどのように日々の業務に活かすか、まずは基盤となる「情報選別力」から見ていきます。

2.ソフトスキルⅠ:情報選別力とクリティカルシンキング

AIが文章・画像・動画などのコンテンツ制作コストをほぼゼロにした結果、私たちは情報過多の状況に直面しています。そこで重要になるのは、情報の「収集能力」ではなく、見極める「判断能力」です。

2-1.なぜ情報の判断力が重要なのか

ビジネスパーソンが日々接する情報量は膨大です。

- SNSの投稿・ニュース

- 会議での提案・報告

- 市場分析レポート・競合情報

この情報の海原から「本質的に使える情報」を抽出できる人は、情報群から本質を見出す、信頼される識別眼の持ち主として評価されます。言い換えれば情報を適確に利活用できる「情報リテラシー」です。

そこで、情報判別に役立つスキルの1つとして「クリティカルシンキング」を改めて紹介します。

クリティカルシンキングの実践法

クリティカルシンキングは、以下の視点が不可欠です:

- 情報源の確認:「誰が、なぜ発信しているのか?」

- 論理的整合性の検証:「論理に矛盾はないか?」

- 前提条件の吟味:「隠れた前提はないか?」

- バイアスの識別:「偏見や先入観が混入していないか?」

情報の判断力は単なる情報整理・整合性を超え、AIの誤認情報にも振り回されない「AI協働」での信頼を構築します。それは、プロフェッショナルブランドを形成する戦略的能力とも言えます。

- 情報過多のAI時代では情報の「検索能力」ではなく、価値ある情報の選別する「判断能力」が不可欠

- クリティカルシンキングでは、情報源の確認・論理検証・バイアス識別の行為がセットとなる

- 優れた情報の判断力は、信頼される個人ブランドの証ともなる

情報を見極める判断力の次に、情報を組み合わせて新たな価値を生み出す「総合的探究」へと進みます。

3.ソフトスキルⅡ:総合的探究とメタ認知の活用

3-1.キュレーション能力:情報を統合・編集し価値を創出する

「キュレーションをうまく行うには、引き出しの多いライブラリが必要です。それを構築するには、未踏の領域へ踏み込むような好奇心が必要となる」

出典:「3 Human Skills That Make You Irreplaceable in an AI World」(Scott Galloway運営”Prof G Markets”掲載:2025年7月7日)

情報過多時代における新たな課題

AIのコンテンツ作成の自動化で制作スピード・コストが激減しました。結果、私たちは膨大な情報に溺れ、価値ある情報を見出しづらい「ポスト・AI時代」が到来しました。

そこで重要なのは「キュレーション能力」です。キュレーションとは、価値ある情報を選別、結びつけて独自の文脈を与える価値創出プロセスです。

AIはコンテンツ情報を効率的に生成しますが、人間のキュレーションは独自視点の文脈、倫理的判断、好奇心というAIが身につけがたい希少性で新たに意味を編集する価値変換を行います。つまりキュレーション能力とは、情報を繋ぎ合わせて新たな価値を生みだす、イノベーション創発の核心と言えます。

価値を見抜く審美眼

AIがあらゆるコンテンツを生成できる今、問題は「創造する」ことではなく「価値を浮かび上がらせる」審美眼にあります。このフィルタリング能力が価値ある情報を混沌から浮上させ、脚光をあてる役割を担います。

審美眼とは、アートやファッションなどの単一領域に留まりません。多様な世界や業界を横断して価値創造を見出す嗅覚を指します。好奇心というサーチライトで情報を照らし出し、審美眼で情報を選別することで、新たな価値を創出します。

専門外への探究が新結合(イノベーション)を生む

AIによる専門技能の民主化により、従来は専門家に依存していた問題解決に、現場の実務担当者が直接取り組めるようになりました。

また、創造には多様な知識基盤が不可欠です。その豊富な知見ライブラリを構築するには、自分の専門分野の外に広げる貪欲な探究心が不可欠です。つまり、異分野との「点と点をつなぐ」組み合わせが、革新を生みます。経済学者ヨーゼフ・シュンペーターが唱えた「新結合」という表現が、後に「イノベーション」と命名されたことは有名な話です。

これらAI時代を学びの観点から見ていくと、従来の専門分野に特化するサイロ型スペシャリストの育成だけでなく、総合的統合力を持ち合わせるスーパージェネラリストの存在意義が浮上してきます。

また、専門性の深化が進むと、多くの人が自らの専門領域に深く没入し、「専門性の罠(バイアス)」に陥りやすく、他との関連性や全体を構造として捉える視点を失ってしまう現象が起きがちです。この視野の狭まりを防ぐ対策としてメタ認知の効果を紹介します。

3-2.メタ認知:専門バイアスを超える思考法

メタ認知とは、「自分の思考について考え知る」能力です。AI導入における人材育成でも、この能力の育成が重要になります。

具体的には、自分の思考の癖を認識し、意図的に異なる視点から物事を捉え直す思考技術です。この能力こそが、固定観念(バイアス)を超えた新たな発想を実現させます。

メタ認知を鍛えるには、現実世界での多様な体験が不可欠です。机上の思考だけでは、自己のバイアスに気づきずらくなります。未知の環境に身を置くことで、自分の思考パターンが明確になります。こうした実体験の摩擦こそが、固定観念を揺さぶり、新たな気づきを引き起こすためのメタ認知能力を向上させます。

- キュレーション能力とは、 膨大な情報から選別し、新たな価値を創出する

- 審美眼と好奇心は、 専門外への探究で「新結合」を導きくために価値を嗅ぎ分け引き寄せる要素

- メタ認知とは、実体験を通して思考を客観視し、専門バイアスに陥らない視野を広げる役割がある

知識を結びつける力を理解したところで、最後に関係構築における「共感的協働性」を考察します。これこそがAI時代のキャリアにおける差別化要因となるスキルです。

4.ソフトスキルⅢ:共感的協働性の文脈調整能力

AIリテラシーの戦略思考における最終的な要因は、関係性の構築と協働する能力です。AIは対話から感情のパターン認知で推定・確認することは可能すが、相手を思いやる内省的な「気遣い」の体現は困難です。人間同士の関係性が重要となる現場の共感的協働性の文脈調整能力(オーケストラレーション)の役割は、如何なる分野でも最重要視されます。

4-1.なぜ「繋がる協働力」が求められるのか

デジタル化が進展する現代の組織においても、効果的なチームワークには次の要素が不可欠です。

- 目的の共有:チーム全体で目標を明確に認識し、方向性を統一する

- 役割の最適化:各メンバーの専門性や特性を活かした役割分担を設計する

- 対話による環境整備:利害や制約を調整し、各関係者が動きやすい状態をつくる

これからのビジネスにおける協働力に求められるのは、単なる情動的な同調(シンパシー)ではありません。人間心理への深い理解に基づき、対話を通じて互いの潜在的価値や能力を掘り起こす「戦略的な繋がり」の構築です。この深い相互理解こそが、複雑な問題解決の基盤となります。

AIエージェントを活用する場合でも、期待する成果を得るには人間の冷静で客観的な判断(介入)が欠かせません。AIシステムや人であれ、チームを束ねるリーダーには、状況を正確に把握し、予測・対応する能力が必要です。

AI時代におけるキャリア形成の差別化要因

この「文脈を読み解き、対話によって合意形成を図る能力」は、AIによる代替が極めて困難な領域です。この能力は、問題解決という仕事の本質において、今後も求められ続けます。

深く繋がるための対話能力と協働力は、今後のキャリアにおける強力な武器となります。とりわけ、プロジェクトマネージャーやチームを率いるリーダー層にとって「繋がる協働力」は、成果創出の必須能力であり、今後のキャリアを差別化する重要な資質となります。

4-2.関係構築における実践的アプローチ

関係構築を支える3つの要素

対人関係においてリーダーシップを発揮し、成果を導き出すためのコミュニケーションには、以下の3つの要素が不可欠です。

- 他者視点に立つニーズの洞察:「この人は何を必要としているか?」を常に問う。(ニーズ起点)

- パフォーマンスを最大化させる環境設計:「どうすればより力を発揮できるか?」を設計する。(成果条件を設定)

- 信頼を基盤とした戦略的に活用:信頼関係を基盤とした協働体制の築く。(信頼基盤で協働を拡張)

信頼ネットワークがプロフェッショナルの価値を証明する

昨今、採用市場においてリファレンスチェック(推薦)の重要性が高まっている事実は、個人の信頼ネットワークがその人物の専門性や実績を裏付ける「無形資産」となっていることを示唆しています。高度な信頼関係の集積は、市場における個人の価値を直接的に代弁します。

AI時代に求められる「文脈調整力」

グローバル化や異業種間の共創が加速するビジネス環境では、異なる文化的背景やコンテキスト(文脈)を読み解く力が不可欠です。相手の置かれた状況を推測し、合意形成の進め方でコミュニケーションスタイルを柔軟に最適化する能力は、定型化が困難であり、AIには代替できない真のプロフェッショナルとしての差別化要因となります。

- AI時代の差別化要因は、人間関係構築と協働における調整能力にある

- 戦略的コミュニケーション設計が、組織内での個人のプレゼンスを決定づける

- 信頼関係を基盤とした人的ネットワークは、長期的な価値ある資産となる

これらソフトスキルの重要性を踏まえ、次に、これらを具体的にどのように磨き、キャリア戦略へと昇華させていくべきかを見ていきます。

5.ソフトスキルを磨くキャリア戦略アプローチ

5-1.3つのスキルを日常化する意識

AIリテラシーを身につけるには、前述の3つのスキルを個別に磨くだけでなく、これらを日常的に実践すアプローチが必要です。

- 情報選別力を高める:

-

情報に対して常に『なぜ?』『本当に?』と問い、表面的な情報に満足せず背景や文脈まで読み解く姿勢が不可欠です。

- 統合的探究を育む:

-

専門外に意図的に足を向け、一見関係なさそうなものへの興味から「これは何かと組み合わせられないか?」と考える癖を持つ。

- 共感的協働性を身につける:

-

相手の立場を冷静に見据える意識で、「この人の言動の背景にある価値は何か?」を客観視しながら理解を深める。

これらの意識を身につけるためには、前述したメタ認知で自分の考えを俯瞰する状態が必要です。さらに、これを身につけるには反復し継続することが一番の近道となります。

言葉をかえれば、自分のキャリアを加速させるには自分の努力だけで突き進むのではなく、AIを利活用しながら能力を加速的に深めて問題解決するアプローチを増やせることこそが、AIリテラシーの根幹と言えます。

- 3つのスキル習得には、意識的な行動が不可欠

- 習慣化させる身につけるには継続的な行動と繰り返す行為が必要

- 技術理解だけでなく、AIを使いこなせるAI活用リテラシーが重要

こうした日常の意識の積み重ね=マインドセットが、やがてAI時代における人間固有の価値を形づくります。では、この価値とは何を意味するのかを最後に考えていきます。

おわりに

AI時代における人間の価値の再定義とキャリア形成

IMFの予測が示すように、AIが高度な専門職にまで影響を及ぼす今、人間の価値は再定義されつつあります。技術が均質化する時代、競争優位の源泉は技術そのものではなく、それを使いこなす人間の能力や意識へと移行しています。

では、人間固有の価値とは何か。その答えは、情報を見極める「洞察」、知を結びつける「探究」、人と関わり未来を共に描く「協働」です。これらはAIが代替できない、人間が「生きる経験」からしか育まれない能力です。

3つの能力に集約される人間固有の価値の価値

- 1.情報を見極める「洞察力」

-

- 膨大な情報から本質を抽出し、文脈に即した判断を下す

- AIが提供する情報を慎重に評価し、独自の解釈を加える

- 2.知を結びつける「探究力」

-

- 異なる領域の知識を統合し、新たな価値を創造する

- 自分の専門性を相対化し、常に学び続ける姿勢

- 3.人と関わりから未来を共に描く「協働力」

-

- 他者の視点を理解し、信頼関係を基盤に協働する

- 様な人々を巻き込み、共通のビジョンを実現する

技術や専門知識が均質化する時代では、どこに人間固有の価値があるのか?

哲学的視座:人間らしさの本質とは

20世紀の哲学者ハンナ・アーレント(1906-1975)の洞察が示唆に富んでいます。彼女は全体主義の時代を経験し、人間の営みを3つに分類しました:

- 労働(Labor)

-

生命維持のための反復的活動(例:家事、定型業務)

- 仕事(Work)

-

永続的な人工物を創る活動(例:建設、ソフトウェア開発)

- 活動(Action)

-

他者と関わり、新しい可能性を生み出す実践(例:社会・政治運動、新規事業の構築)

彼女によれば、真に人間らしさを発揮するのは、他者との対話や協働を通じて予測不可能な新しい現実を創り出す「活動」の領域です。

つまり、AIはビジネスにおける反復的な「労働」を自動化し、創造的な「仕事」の負担箇所を削減し可能性を拡張します。しかし、他者と共に未知の未来を創出する「活動」では、人間固有の領域として残ります。

日常の実践が未来とキャリアを導く

この能力を育てるのは、壮大な計画ではなく日常の小さな実践です。好奇心の保持、同僚との協働、失敗から学ぶ姿勢。これらの積み重ねが、「代替されない人材」としてのキャリアの素養を蓄積・形成します。

- 異分野への好奇心を持ち、固定観念を揺さぶる新しい経験をする

- 同僚への気遣いを通じて心理的安全性の高いチームを育てる

- 失敗を共有し、そこから学ぶ文化を組織に根付かせる

- 短期的な効率だけでなく、長期的な信頼関係に投資する

これらの日々の実践が、「AIに代替されない人材」としての信頼を形づくり、やがては組織や社会全体に響き合う変化の媒介としてあなたの存在価値を築いていきます。

「未来は予測するものではなく、創造する」AI時代のキャリア考察

前述のスコット・ギャロウェイの別の言葉に、「未来を予測する最善の方法は、未来を創ること」はAI時代のキャリアに対して示唆に富んでいます。またアーレントの哲学では、創造は孤立した行為ではなく、常に他者との関わりの中で実現されます。

AIが当然のインフラとなる時代、問われるのは「AIを手にして、他者と共にどのような社会を創造するか」です。この問いへの答えは、あなた自身が日々の選択と行動を通じて紡ぎ出されます。

未来は予測するものではなく、創造するもの。その第一歩は、次なるキャリア形成への学びから始まります。

- AI時代の競争は技術力ではなく、AIを活用できる人材の差別化能力にある

- 代替されない価値は「情報選別力」「統合的探究」「共感的想像性」の3つのソフトスキルに集約される

- これらのスキルは計算では模倣できない、人間の「生きる経験」から生まれる固有の能力である

- 日常の小さな実践の積み重ねが、組織や社会全体を変える「活動」の基盤となる

- AIはビジネスの反復的な「労働」を自動化し、創造的な「仕事」の負担を軽減し可能性を拡張する

- 「AIに代替されない人材」としての信頼形成は、組織や社会全体に響き合う存在価値を築く

学びを深めるための関連記事

技術的なAIリテラシーを深めたい:

実践的なAI活用法を知りたい:

- 生成AIを使いこなす活用の極意

- AIとの対話術:プロンプト設計と対話の5ポイント

- AIと実践するメタ認知力向上トレーニング3選

- 生成AIとブレインストーミングを成功させるために

- 生成AIによる事業構想の開発手法(製造業の例)

組織ヘAI導入を検討中したい:

- 組織内に潜むAI導入の壁への対策

- AI時代の組織で変革を育むた組織の仕組み作り

- 継続的に生成AIを活かすための4つの視点

- 生成AI導入前に確認すべき5つのリスクとその対策

- AI導入おける次世代リーダーのマインドセット

参考・閲覧Webサイト

- courrier.jp 「スコット・ギャロウェイ『デジタル経済の先にあるもの』」」:2025年8月18日閲覧

- LifeHacker Japan 「AIと共創する次世代の働き方とは?」:2025年8月18日閲覧

- Prof G Markets「3 Human Skills That Make You Irreplaceable in an AI World」:2025年8月22日閲覧

- Adecco Group「専門性と多様性がカギ 本格的な“生成AIとの協働”時代に求められるスキルと組織のあり方」:2025年8月25日閲覧

- ITmediaビジネスOnline「日本もそろそろ? 米国で盛んな「AIリストラ」で“生き残る人、切られる人”」:2025年10月20日閲覧

- NIKKEI BizGate「AI王者・藤井聡太破った 「ハイブリッド型」伊藤の正体-AI将棋はどこまで進化するか」:2025年12月4日閲覧

X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローを頂くと最新記事を読み逃すことなく閲覧頂けます。