『なぜ優秀なリーダーは、同じ問題を見て思いもよらない解決策を思いつくのか?』

ビジネスの現場で直面する複雑な課題は、一つの視点に固執していては本質的な解決策を見逃してしまいます。成功する経営者や革新的なリーダーが共通して持つ能力、それが「複眼思考」です。

映像制作で複数のカメラで被写体を異なる角度から捉えるマルチアングル撮影の原理を模したこの思考法は、問題を多角的に捉え、画期的な景色となる着想を引き出す強力なツールです。スターバックスの「サードプレイス」戦略、ダイソンの透明ダスト容器、千利休の侘び茶の革新など、これらの成功の背景には、すべて複眼思考による『意味の再解釈』があります。

本記事では、あなたの洞察力を飛躍的に向上させる複眼思考の実践的活用法を、豊富な事例とともに詳しく解説します。固定観念から脱却し、新たな価値を創造するための具体的なテクニックを身につけましょう。

発想力を高める複眼思考の活用術とその効果

洞察力を最大化する視点変換の効果

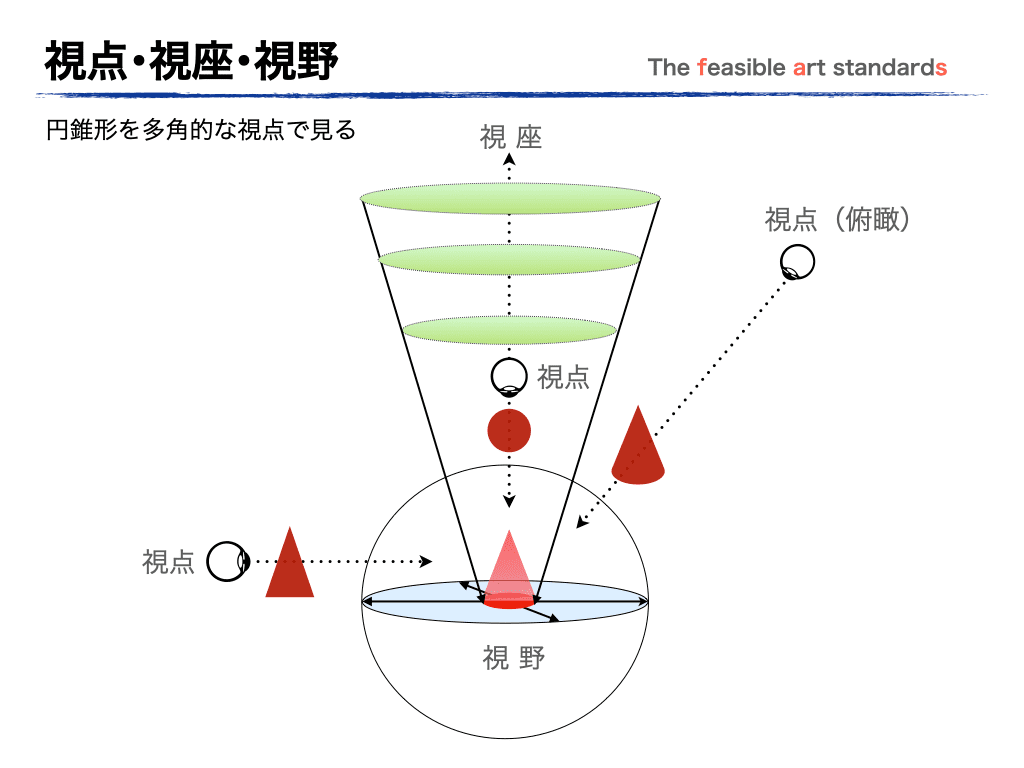

円錐という形状は、真横から見ると2等辺三角形、上から覗くと円の形状をしています。円錐として認識するには、その対象を複眼で俯瞰して初めて認識が可能になります。

人によって物事の捉え方や解釈は千差万別で、固定された視点で一側面だけを捉えても全貌を把握できずに本質を見誤る可能性が生じます。

思い込みや固定概念から解放され、視点を変えることで新たな発想が生まれます。問題が起きた時に、対策ではなく事象の意味を深く洞察することで、取り組むべき論点が深まります。

これを「視点変換の効果」と考えます。異なる視点を切り替えることで、対象の解釈や洞察が深まる効果を促します。

次項では、その視点変換によって対象の解釈が変わる仕組みについて見ていきます。

ビジネス問題解決力を高める視点転換の力

ビジネスにおける主観と客観のバランス感覚

視点変換で世界が変わる:パラレルワールド思考法

19世紀のサイレント映画で世界的に有名な喜劇役者で映画監督でもある英国のチャップリンに以下の名言があります。

人生は、近づいて見れば悲劇だが、遠くから見れば喜劇だ

Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.

チャールズ (チャーリー)・チャップリン:1889年-1977年

例えば、財布を忘れて買い物に出かけてレジで慌てる当人は、レジの店員や周囲の人から異なる解釈を受けることが考えられます。店員には、心配の感情やレジ待ちの列を気にして困惑する印象が生まれるかも知れません。

この内容を知人の立場で聴いている場合では、笑い話と受け止めるかも知れません。立場や見方、時間経過で、事象の解釈や印象が変化することは「同一事象のパラレルワールド」と言えます。

ビジネス成功を阻む思い込みの危険性と対策

例えば、クライアントの担当者と取り組むべき課題を討議する際、業界に長く在籍していると斬新な発想を否定的な観点で見られるケースが起こります。

特に過去の成功体験や業界の慣習が足かせになり、新たな事業開発を進める際に外部から専門家の知恵を借りようと招集しても最終的な提案が承認されないケースが起こります。この認知バイアスと呼ばれる障壁が、課題解決を妨げる要因となります。

「認知的共感」レンズで対話のズレを防ぎ深い洞察を導く

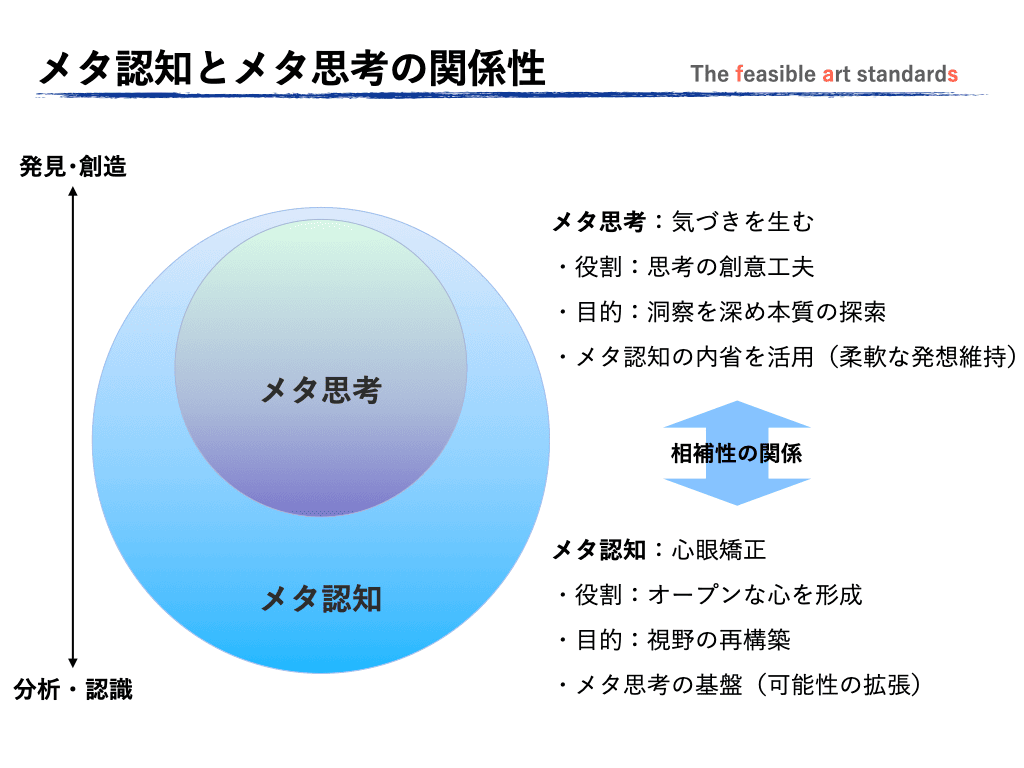

適切に課題に取り組むには、自身の思い込みや早計な判断を是正する必要があります。まずは、自分の思考の癖を知る行為が必要です。これをメタ認知と呼び、思考の癖を認識し、適切に事象を捉える思考法です。メタ認知で自身の意識を整えながら、対話を進めていきます。

今度は、相手の意見の中心が何に重きを置いているかを探索します。心理学では「認知的共感」と呼ばれ、医師や弁護士などが相手の言動や状況を客観的な立場から理解するための心理学的なアプローチです。言い換えると、主観を排除して潜在的な価値観を知ることで深い洞察を導く行為です。

「引き」と「寄り」で情報の整理力を高める

論点の解像度を上げる思考法

人物デッサンで全身を描く際、初心者に共通する傾向があります。それは、細部から描き始めることで全体構成のバランスが崩れる現象です。

全体をバランス良く描かなければならないのに、いきなり手先や目、鼻などの細かいところから描写して全体構成が収まりが付かなくなる傾向です。つまり、対象に向けた近視眼的な行動による視野の狭まりが起こります。

デッサンに慣れていると全体構成を把握し、外から内の視点移動を反復させながら描き直す手法をとります。これは「引き:ズームアウト」と「寄り:ズームイン」の視点変換で対象の構成バランスを認識と修正を繰り返しながら全体像を的確に把握する技術です。

これは、問題解決における論理的思考の初期段階にも共通します。「引き」と「寄り」の視点移動は、問題設定の論点整理と解像度向上に役立ちます。

問題が起きた際、まずは状況を「引き」の視点で全体を包括的に把握し、そこから細部の要因を収集しながら「寄り」の視点で分析を行う流れを取ることで問題の本質を丁寧に見いだしていきます。これにより、適切な問題設定による解決策を立てることが可能になります。

問題解決のプロセスを最適化するサイクル

具体的には、はじめに問題の全体像を捉えるために「引き」で周辺の情報も包括的に観察します。次に「寄り」で細部を見据える視点へ移動します。

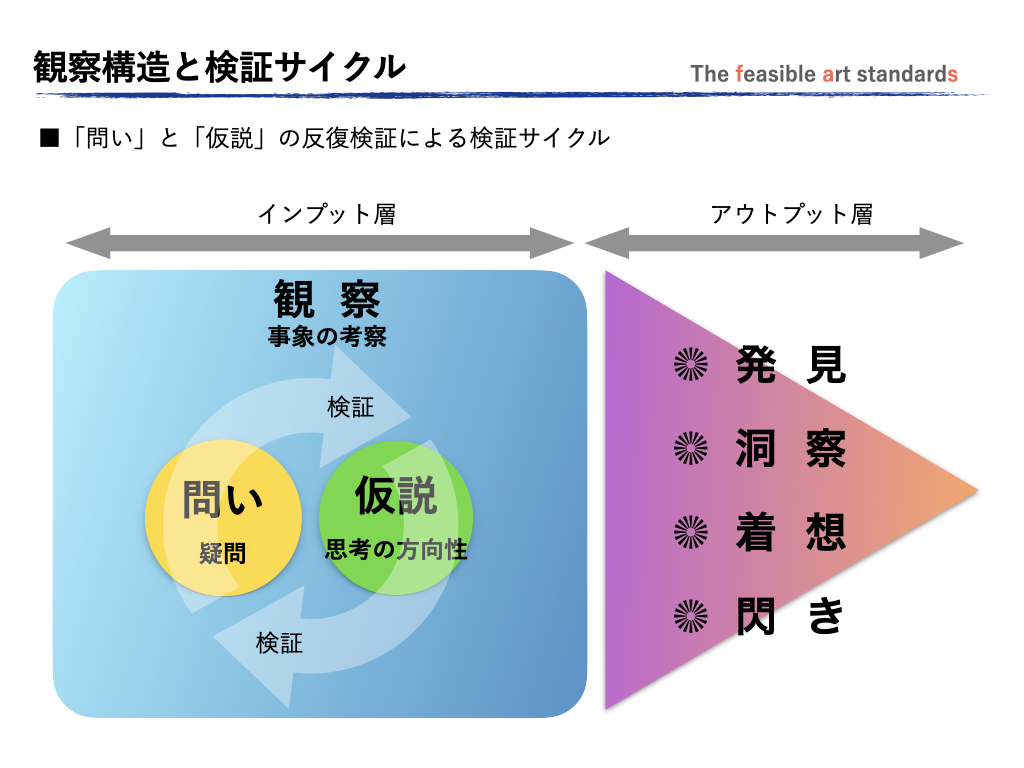

最初の客観的な「引き」の視点から全体を認知しつつ「寄り」の視点で気になる点を内発的な「問い」を立てながら観察を遂行します。この「問い」のサイクルから仮説を導くことも出来ます。

これは事象に対する適切な問題設定を浮かび上がらせ「観察」、「問い」、「仮説」のサイクルで洞察を深める思考のプロセスとなります。

実際の問題解決では、プロセスの順番は特に重要ではなく慣れてくると仮説から開始することも可能になります。ポイントは、筋の良い仮説をどれだけ早く立てられるかが重要になります。

思考が行き詰まった時に、「観察」、「問い」、「仮説」のどこからでも思考を揺さぶり発想を活性化させる

近視眼的思考に陥るリスク

これに対してよくある問題解決の失敗パターンは、前述した思い込みや早々な評価などの近視眼に陥ることです。これは、全体像を見据えない状況で対策を検討しても問題の本質を見失い、筋の良い論点を見い出せずに予定調和でありきたりなアイデアに帰結してしまうことです。

よく会議で起こるのが、枝葉末節な対策などの話に終始して時間を使い果たして明確で適切な結論が出せないケースなどです。このような時に、「引き」と「寄り」2軸で取り組むべき論点のピント調整を反復しながら、包括的に思考を拡張することが深い洞察に役立ちます。

ビジネスで成果を出す複眼思考の活用法

洞察を深めるために複眼で物事を捉える方法の例や、新たな解釈でイノベーションな発想法などを紹介していきます。

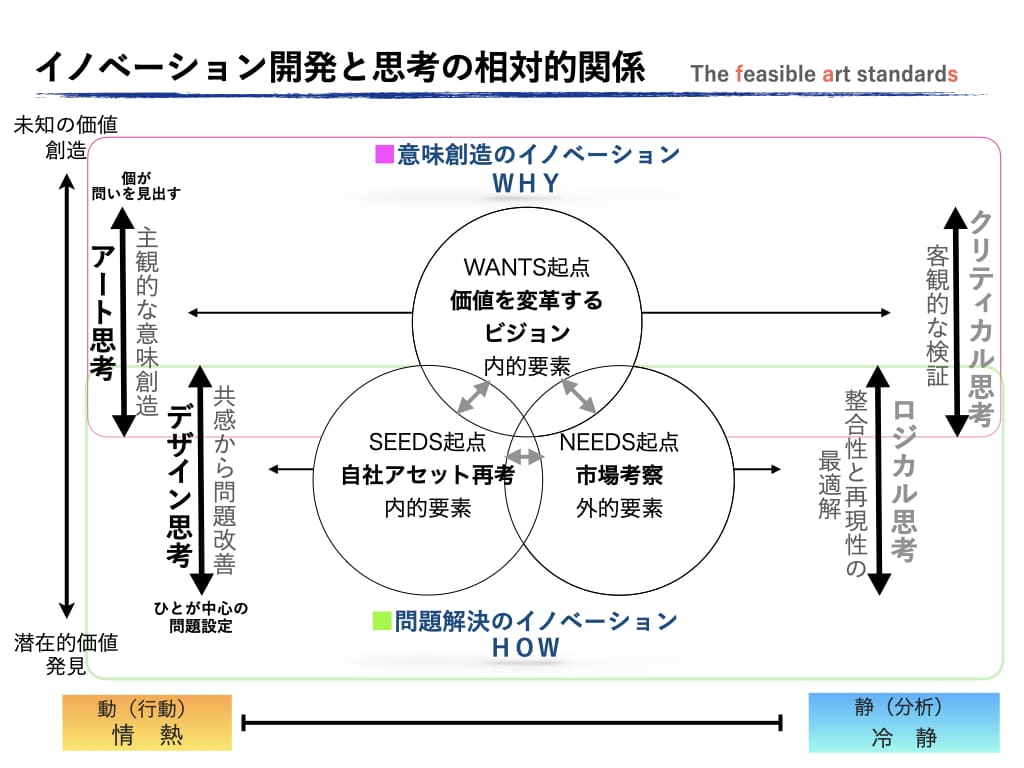

二項対立の分析

複眼で発想するブレストの例として、「二項対立の分析」という相対する二つの視点軸で物事を考えることで表裏、矛盾や対立などの一対の相関関係で自動的に複眼思考で発想を促す手法があります。

コツとしては、アイデアの発想が手詰まりになった時、1つの視点に新たな観点を掛け合わせたり反対の視点で捉え直したりして新たな問いを立てるのに活用します。特にアイデア自体を飛躍させたい時は、意外な組み合わせを選び出すことで新たな発見が期待できます。

二項対立の軸の例を挙げると「全体・部分」、「長期・短期」、「メリット・デメリット」、または属性軸で「男・女」などの切り口があります。具体的な二項対立の進め方は以下の記事にて解説しています。

企業事例から学ぶ複眼思考の実践法

ビジネス書でよく取り上げられる事業の再解釈による成功事例では、スターバックスが高品質のコーヒー販売だけでない職場や自宅以外の気軽に人々が集える「サードプレイス」というコミュニティとなる場の提供を事業コンセプトに掲げて成功した事例はご存じの方も多いでしょう。

また、米国の鉄道産業が自動車や航空機産業の振興で衰退した要因に、当時の経営陣が鉄道業を単に物や人の「輸送業」と位置づけた事例は、マーケティング理論の大家であるセオドア・レビットの論文「『Marketing Myopia』(邦題:マーケティング近視眼)」の中で取り上げられ、今日でも複眼思考で事業の再解釈の重要性を語る上で有名な事例です。

茶の湯における「再解釈」:千利休のケース

スターバックスと同じ喫茶行為の再解釈の国内の事例では、室町時代に貴族などの間で唐物の美術品を中心に愛でてる茶会を、村田珠光より始まり武野紹鴎に引き継がれ、そして、千利休により完成させた簡素な環境で精神性を追求する「侘び(わび)茶」の例があります。

「意味の解釈」においての千利休の役割は、名物を尊ぶ既成の価値観を否定し、禁欲主義や簡素な趣、経年変化や寂しさを美しいと感じる心の動きとなる美意識へ変革し伝導した茶の湯の総合プロデューサーの働きでした。

「不足の美」などは、未完成の姿にこそ愛でる価値を見出し侘び寂びを深く味わう装備品から空間や作法を考案しました。旧来の高価な唐物道具に傾倒する様式から自身の見立てにより、身の回りの日常品を応用すれば誰でも創意工夫することで茶を楽しめる行為へと茶の湯を再定義しました。

ダイソンのケース

ダイソンの掃除機の開発では、当時の家電品は白などを基調とし目立たない印象の製品が主流で利用後は押し入れなどにしまう利用が一般的でした。その中でダイソンの掃除機の開発はインテリアとしても生活空間に合うデザイン配色で差別化を図ります。

また、従来の掃除機はダスト容器は集積されるゴミは見えない容器の仕様でした。消費者はゴミを目にする事に生理的な嫌悪感を抱くとの業界の思い込みが存在しました。

しかし、中身の見える透明な容器にして敢えてゴミが貯まる様子を可視化することで吸引性能の良さと掃除行為に「こんなにゴミを集められた」というユーザー体験における満足感を提供することで他社製品に無い付加価値を見出し差別化に成功しました。まさに、マイナスな清掃行為をポジティブな印象へ再解釈させた例です。

おわりに

複眼思考がもたらす視野の拡張とビジネスへの実践的効能

視点の切り替えは、思考の深度を変える

本記事で紹介した複眼思考は、単なる視点の切り替えではなく、「自分の思考の前提に気づき、それを意識的に乗り越える技術」です。

映像制作で用いられる「マルチアングル」の技法は、一つのシーンを多様な角度からとらえることで、ストーリーや感情の解像度を高める手法です。この視点の切り替えは、ビジネスや日常の課題に対しても有効に働きます。

複眼思考とは、単なる見方の工夫にとどまりません。それは、「自分自身の思考の前提に気づき、そこから意図的に離れてみる」という、より深い認知変容の技術でもあります。

創造と判断を支える日常技術

複眼的に物事をとらえることで、創造力が育まれると同時に、思い込みによる判断ミスや視野狭窄を避けやすくなります。たとえば、意思決定やアイデア創出の場面では、「なぜそう見えるのか?」「別の視点ではどう見えるか?」と問い直すだけでも、思考の幅が格段に広がります。

こうした日常の小さな視点変換の積み重ねが、やがて“洞察力”として組織的な意思決定や戦略設計に生かされていきます。

行動が変われば、成果も変わる

視座を変えるという小さな実践が、思考を広げ、言葉や行動にまで変化をもたらします。複眼思考は、ビジネスの現場でこそ活きる「問いを持つ力」と「再解釈する力」の基盤となります。

今では生成AIを活用したアイデア出しも可能になり、新たに視野を拡げる手段も増えました。また、ブレインストーミングで行き詰まった時、論点の焦点が偏っていないか、また、他の解釈ができないか振り返ってみてください。新たな着想が現れてくるかもしれません。

明日から実践できる具体的アクション

複眼思考は単なる概念ではありません。日常のビジネスシーンで実践することで、あなたの問題解決能力と創造性を根本的に変革する実践的なスキルです。

今すぐ始められる3つのステップ:

1. 視点の意識的転換 会議や企画立案では、必ず「全体俯瞰(引き)」と「詳細分析(寄り)」の両方の視点を意識的に切り替える。一つの論点に対して最低3つの異なる角度から検討する習慣を身につける。

2. 認知的共感の実践 相手の意見に対して即座に評価せず、「なぜその人はそう考えるのか?」という背景理解を優先する。この習慣が、思わぬ洞察と革新的アイデアの源泉となる。

3. 二項対立による発想拡張 アイデアが行き詰まった時は、「長期vs短期」「全体vs部分」「顧客vs企業」などの対立軸で思考を刺激し、新たな切り口を発見する。

あなたの変革はここから始まる

今、あなたが直面している最も重要な課題は何でしょうか?その問題を、顧客の視点から、競合他社の視点から、そして10年後の未来から見直してみてください。

複眼思考を通じて見えてくる新しい景色が、必ずあなたのビジネスに革新をもたらします。成功するイノベーターが共通して持つ「多角的な洞察力」は、生まれ持った才能ではなく、自己意識によって確実に向上させることができるスキルです。

変革への道筋:

- 正確な現状把握のため、マルチアングルな複眼で論点の誤認を回避する

- 主観と客観の視点バランスにより、物事の本質的解釈を深める

- 「引き」と「寄り」の思考循環により、固定概念を打破する

- 会議では意見と発言者を分離し、建設的な議論環境を構築する

- アイデア創出の初期段階では、量を重視し性急な判断を避ける

- 垂直的視座と水平的視野を調整し、論点の解像度を最適化する

ぜひ今日から、あなた自身の「当たり前」や「常識」を、別の視点から見直してみてください。その一歩が、明日の意思決定を変え、長期的な成果へとつながるはずです。

この瞬間から、あなたの思考パターンは変革し、新たな価値創造への扉が開かれるでしょう。

- 問題解決時は最低3つの異なる視点(顧客・競合・社内)から状況を分析し、一面的な判断を避ける

- 相手の意見に反対でも、まず「なぜそう考えるのか」を理解しようと努める

- 全体像把握→詳細分析→再び全体確認のサイクルを意識的に回す

- 行き詰まったら「反対の視点では?」「別の軸では?」と問いかける

- スターバックス、ダイソンのように既存の枠組みを疑い、新しい価値定義を試みる

- 「業界の常識」「過去の成功体験」に縛られていないか俯瞰視する癖を意識する

- 「引き」と「寄り」の複眼的な思考の反復により固定概念を削ぎ落とす

- 垂直的な視座と、水平的な視野のピント調整を繰り返し論点の解像度を高める

参考文献

- アングル「アイデアマンになる ~企画時代を乗り切る発想術~」ソフトバンク クリエイティブ 2005年

- 山名 宏和「大人の宿題ー発想以前の発想法!」サンマーク出版 2007年

X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローを頂くと最新記事を見逃すことなく閲覧できます。