あなたの会社では、新規事業の企画書が何度も会議で議論されるものの、実行に移されずに終わっていませんか?

「市場調査に3カ月、競合分析に2カ月、それでも確信が持てず結局見送り」というサイクルを繰り返している企業は驚くほど多いのです。

この停滞の根本原因は、情報収集の限界と思考の偏りにあります。しかし今、AIという「思考の拡張装置」を活用することで、従来の属人的な事業構想を劇的に変革できる時代が到来しています。

本記事では、AIと人間の協働による新規事業構想の実践フレームワークを提示し、あなたの会社の眠っている事業機会を確実に実現可能な戦略へと昇華させる方法を具体的に解説します。

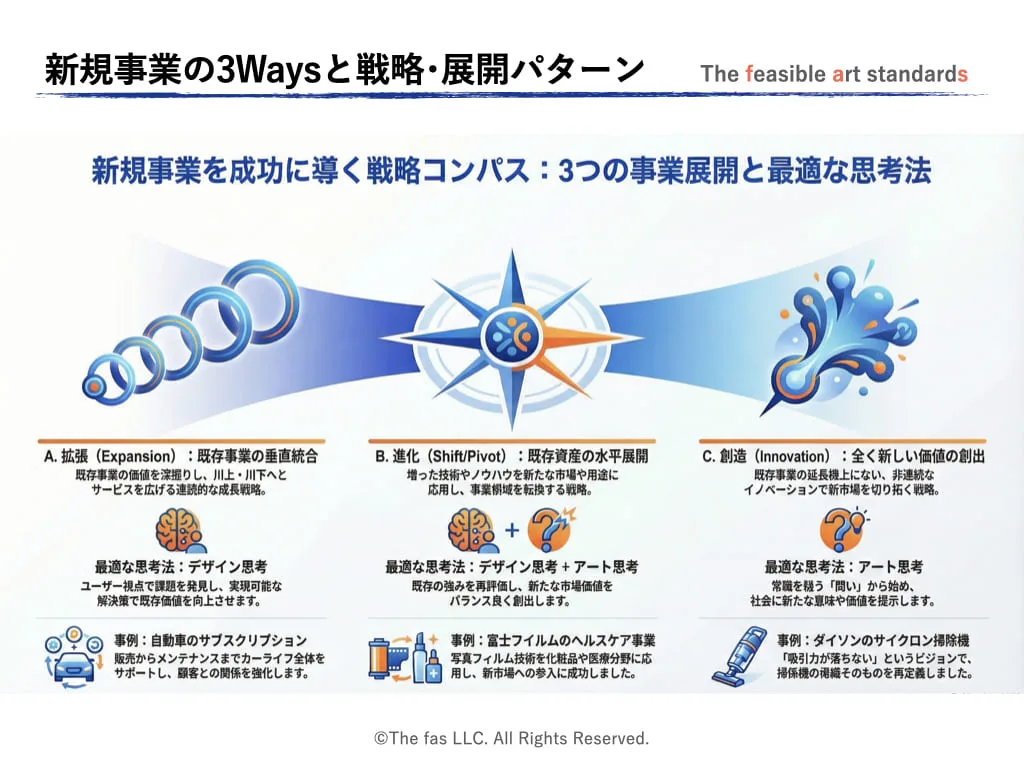

以前の記事で紹介した「拡張(Expansion)」、「進化(Shift/Pivot)」、「創造(Innovation)」という3つの事業展開パターンを踏まえ、生成AI(以下、本文ではAI)と人間が協働することでこれらの課題を克服し、確実性と実行可能性の高い事業構想を中小企業でも実現できる実践フレームワークとして解説します。

生成AIはDXの最終目的ではなく、あくまで手段として、現場の創造性と経営判断を支援する「思考補助パートナー」としての役割を明確に理解することが重要です。それら気づきをもたらす問いは、以下の3つです:

- なぜ“いま”生成AIとビジネスモデルの統合が必要か?

- その実現が、企業にもたらす破壊的な価値とは?

- あなたの会社で今すぐ取り組むべき第一歩とは?

本稿では、上記の問いに答えるAIを核とした「AIドリブン経営フレームワーク」の4ステップで、明快に紐解いていきます。

生成AI導入と新規事業構想―5大リスクとDX時代の対策

AIを新規事業構想に導入する際は、AIの限界やリスクを正確に把握し、戦略的に活用することが重要です。また、生成AIを効果的に活用するためには、適切な質問設計とプロンプト技術の習得が重要な基盤となります。本セクションでは、AIを戦略的かつ補助的に活用するための基本的な観点とリスク管理のポイントを考察します。

AI活用の失敗リスクとリスク管理5つのポイント

- 1. 文脈理解の不完全性

-

AIは企業文化や暗黙知を完全に把握することが困難です。また、定性的な経営判断や現場の知見の理解にも限界があります。

- 2. 役割範囲の明確化

-

AIは情報処理とアイデア支援には有効ですが、最終的な判断責任は人間が負う必要があります。過信を防ぐための役割における明確化が不可欠です。

- 3. 倫理と社会的責任

-

顧客との信頼関係や倫理的な判断は、AIには代替不可能であり、人間による統治が求められます。

- 4. セキュリティと機密保持

-

AIサービス利用時には、クラウド上でのデータ管理リスクを認識し、利用規約の確認と社内ルールの整備が必須です。

- 5. 創造性とバイアスの限界

-

AIは過去データに基づく学習であるため、真の創造性には限界があります。また、データの偏りや誤生成(ハルシネーション)もリスク要因として認識しておく必要があります。

これらの限界を踏まえた上で、以下に述べるガイドラインを設けることで、効果的なリスク管理を期待できます。

AIは文脈理解や真の創造性には限界があり、誤生成や倫理リスクへの対策、そして人間の最終判断が必須です。

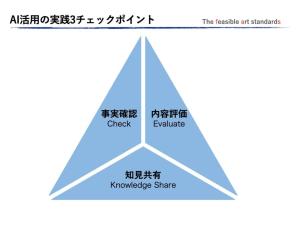

社内で生成AI活用を成功させる3つの実践ポイント

AIを組織内で安全かつ効果的に活用し、定着させるためには、以下の3つのチェックポイントに留意することが重要です。

生成AI導入・活用のチェックリスト

- 出力内容の事実確認

-

AIの出力は必ず一次情報と照合し、信憑性を検証する。

- 自社への適合性の評価

-

提案内容が経営戦略と適合するかを精査する。

- 利用履歴の共有体制

-

プロンプト(指示文)と出力結果を記録・共有し、組織全体でAI関連のナレッジを蓄積することで、AI活用スキルの向上を図る。

AIを組織内で定着させるには、リスク理解の浸透が必須です。また、事実確認、内容評価、知見共有の3点をルール化し、人間の最終判断を重視することが成功の鍵となります。

AI活用におけるリスク管理を前提として、なぜ今、新規事業構想にAI活用が求められるのか。その背景にある課題と、その対策を整理します。

生成AI×新規事業構想―ビジネス変革の3要因と事業創出

ビジネスにおけるAI活用の真価は、業務効率化に加え、新規事業開発における構想の「質」と、選択肢の拡張による事業機会の「幅」を大きく向上させる点にあります。

多くの企業が事業構想において共通の課題を抱えていますが、AIはこれらの課題を解決し、実効性の高い事業構想支援ツールとして効果的に機能します。

まずは、事業構想フェーズにおける一般的な障壁を確認します。

新規事業構想停滞の根本要因とAIで解決

事業構想を阻む3つの根本的障壁

新規事業構想において、多くの企業が直面する課題は以下の3点に集約されます:

- 1. 情報収集と分析の限界

-

人的リソース不足と時間の制約により、社内だけで十分な情報収集や分析を行うのが難しい。

- 2. 思考の偏りと視野の狭さ

-

思考が既存事業の延長線に偏りやすく、新たな事業機会を発掘する視野が狭まる傾向にある。

- 3. 仮説検証サイクルの長期化

-

初期の構想検討が属人的・非体系的で、仮説検証に時間を要する。

新規事業構想においては、情報収集力、構想の広がり、仮説検証の迅速さが障壁となる傾向にあります。特に属人的な進め方や非体系的なアプローチが課題です。

生成AIによる新規事業構想の効率化と拡張可能性

これらの課題に対し、AI活用によって以下のような変革が実現されます:

- 情報処理の高速化:膨大なデータを短時間で整理・分析

- 視野の拡張性:異業種の成功事例や知見を応用し、視点を拡張

- 仮説構築の効率化:複数の仮説を同時生成・比較できるAIの並行処理機能

AIはデータ分析の迅速化、視野の拡張、多様な仮説の同時検討を可能にし、属人的な構想プロセスからの脱却を支援します。改めて確認すべきは、AIが「思考補助ツール」であり、最終判断は人間が担う点です。

生成AIは意思決定を代替するものではなく、あくまで構想の支援役として人間の判断を補完する役割に留めます。

- AIは、構想の仮説精度と検討スピードを高める支援ツールとなる。

- 事業構想では、情報分析力・発想の多様性・検証スピードが主な障壁。

- AIは、大量データ処理・視野拡張・仮説同時生成で構想業務の課題を革新する。

- 最終判断は人間が担い、AIを思考補助の役割で利用する意識で闇雲なAI依存を回避する。

AI活用の必要性と価値を明確にしたところで、次章では事業構想において、AIをどう組み込むかを解説します。

生成AIドリブンの新規事業構想フレームワーク―DX時代の実践

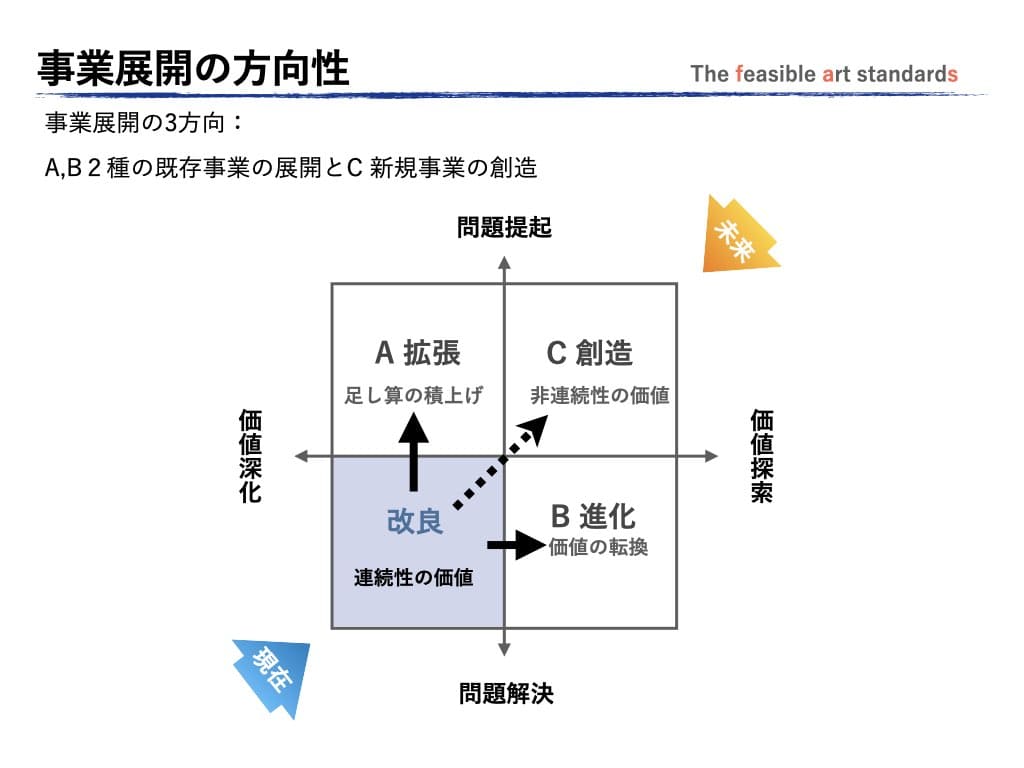

拡張・進化・創造:生成AIで広がる事業創出戦略モデル

AI活用の留意点とその必要性を踏まえたうえで、過去に紹介した「【改訂版】新規事業の立ち上げに失敗しない完全ガイドで提示した事業機会の発見を、「拡張」、「進化」、「創造」という3つの方向性に基づき、AIを活用した実践的なアプローチで再整理します。

3つの方向性から見るAI×事業機会の発見と成功要因

AI活用の利点と注意点を踏まえて、新規事業構想を3パターンで事業領域を特定します。

- 「拡張」(Expansion):既存事業基盤の垂直拡張

-

川上・川下に展開することで、既存事業を垂直統合し、段階的に成長を目指す「連続型」成長戦略。

-

AI活用ポイント:AIにより市場環境を迅速に把握し、競合比較やニーズ抽出の精度を高める。

- 「進化」(Shift/Pivot):保有資産の異市場転用

-

保有資産を異業種・新市場に展開し、新たな価値創出を目指す「水平展開型」戦略。

AI活用ポイント:顧客の再定義や用途の転用余地を評価し、類似事例から展開可能性を高める。

-

従来の事業領域を超えて、新市場・新価値を創出する「非連続型」戦略。

AI活用ポイント:トレンド予測、異業種知見を活用し、革新的アイデアの創出を支援する。

- 拡張戦略:市場分析や競合把握をAIが迅速に行い、既存事業を川上・川下に展開する垂直成長を支援する。

- 進化戦略:顧客・用途の再定義や成功事例の抽出をAIが支援し、既存資産の新市場展開を加速させる。

- 創造戦略:AIがトレンド予測や異業種の知見を組み合わせ、既存事業を超える革新的事業アイデアを支援する。

生成AI協働と意思決定支援―DX時代の成功運用術

AIは仮説を生成する支援を担い、人間はその仮説に意味づけと価値を加える最終決定者の役割を担います。

これは「AIに依存する」のではなく、「AI活用で思考を拡張・覚醒せる」という主体性を保ちながら、人間特有のメタ認知的思考による判断力で事業構想の実現性を高めることが重要になります。

| AI | 情報から仮説を生成する | 事業構想の支援 |

|---|---|---|

| 人間 | 意味づけと判断を加える | 戦略的意思決定と価値判断 |

AIは情報処理や仮説生成の支援を行い、人間は最終判断と戦略設計を担い、「AIと共に考える」姿勢と役割分担の明確な理解が事業構想の実現の鍵を握る。

- 拡張戦略:市場や競合を高速分析し、川上・川下展開を支援する垂直成長型構想。

- 進化戦略:用途や顧客の再定義で、既存資産を異業種へ水平展開。

- 創造戦略:トレンドと異業種知見を活用し、非連続な革新構想を創出。

- 人間はAI仮説に意味づけを与える最終意思決定者としての責務を担う。

事業展開におけるAI活用ポイントを整理したところで、実際の構想業務におけるワークフロー全体像を詳しく見ていきます。

新規事業を成功させるAIドリブンの事業構想ワークフロー概念

新規事業構想の3フェーズと生成AI活用の実践ポイン

「構想」→「評価」→「実行」の実践的ロードマップを知る

新規事業構想において、AIと人間の役割を整理し、3つの主要フェーズ別にプロセス概要から解説します。

初期段階におけるAIと人間の基本的な役割分担

- AIの強み:情報処理と発想補助

-

- 膨大な情報の収集・分析・整理

- 業界事例から類似パターンを抽出し、新たな構想への横展開を支援

- 多様な仮説生成によるアイデアの多角化

- 人間の強み:文脈理解と戦略判断

-

- 経営文脈・組織文化の把握と意味づけ

- 経営経験や直感に基づく解釈と判断の力

- 判断責任とリスク選定の最終的担保

各フェーズにおけるAIとの役割と協働メリットの具体的成果

構想業務は大きく3つのフェーズに分類できます。各フェーズにおけるAIと人間の役割分担と、その協働によって実現される具体的なメリットを整理すると以下のようになります。

- AIの役割

-

生成AIにより、財務・外部環境データを自動要約し、PESTやSWOT要素の抽出を迅速化

- 人間の役割

-

自社にとっての重要課題を選別し、経営戦略との関連性を見極める。

- メリット

-

外部に依存せず、情報収集と初期分析を社内で迅速かつ安価に内製化。

- AIの役割

-

業界データから類似事例や過去の新規事業傾向を抽出し、多様な仮説案を提示。

- 人間の役割

-

提案された仮説案を、自社の資源や戦略と照合し、実現可能性を評価。

- メリット

-

従来の属人的な発想に偏らず、客観的かつ多角的な構想選定が可能。

- AIの役割

-

スコアリングロジックの作成、KPI案や外部ベンチマークとの整合性を生成AIが提示し、人間が評価軸の重みを調整

- 人間の役割

-

企業理念やリスク耐性を反映した重み付け、評価軸の妥当性を最終判断。

- メリット

-

チーム内の意思統一が加速し、数値評価の枠組み設計が短縮可能。

AIと人間の役割分担による協働で、コスト・時間・属人性の課題を大幅に解消を目指す。

- 新規事業構想は3つのフェーズに分かれ、AIと人間の役割を段階的に組み合わせる。

- フェーズ1:AIが情報分析を担い、人間が戦略との関係性を判断。

- フェーズ2:多様な構想案をAIが提示し、人間が選定と判断を行う。

- フェーズ3:AIが評価軸を提示し、人間が意思決定基準を調整する。

- 協働によるボトルネック解消が、構想のスピードと確度を飛躍的に向上させる。

ワークフロー全体像を把握したところで、次章では具体的プロセスと実行ステップのポイントを詳しく解説します。

生成AIを活かした新規事業構想4ステップ完全ガイド

新規事業構想を成功に導くAI協働プロセス詳細とポイント

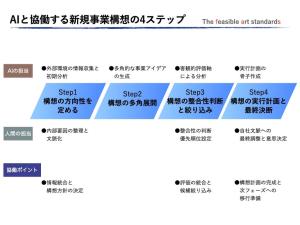

AIが情報処理・発想支援を担い、人間が文脈理解と戦略判断を行うという分担に基づき、構想プロセスの詳細なAI活用法を4つのステップに分けて解説します。

AI活用による新規事業構想の詳細4ステップ:

構想の起点として、自社の資産と制約を整理し、構想の前提条件として明文化する作業が起点となります。

- 【人間が担当】:内部要因の整理と文脈化

-

- 自社の資産・強みの棚卸し

-

- 人的リソース(技術・ノウハウ・ネットワーク)

- 物的資産(設備・設備稼働率・生産能力)

- 情報資産(顧客データ・技術データ・市場洞察)

- 競合他社の選定(3社程度)

- 内部制約条件の明確化

-

- 経営方針・価値観の制約

-

「既存事業との関連性を重視」「リスクは段階的に取る」「社会貢献性を重視」など、明文化されていない経営判断基準。

- 投資・時間の制約

-

新規事業への投資上限額、投資回収期間の目安、専任人員の確保可能期間、既存事業への影響許容範囲。

- 組織能力の制約

-

新技術習得にかかる期間、組織変革への抵抗度、外部パートナーとの協業経験、M&Aや大規模採用の実現可能性。

ポイント:企業固有の文脈や暗黙知、組織文化は人間でなければ適切に評価・整理できない。

- 【AIが担当】:外部環境の情報収集と初期分析

-

- 業界・市場環境の把握

-

- 業界トレンドや成長性データの収集・分類

- 規制動向や政策変更の影響分析

- 市場規模・セグメント別の成長予測

- 競合・類似事例の分析

-

- 競合他社の新規事業動向分析:

過去3-5年の新規事業立ち上げ件数、投資規模、成功率、参入領域の傾向(川上・川下・異業種など)の定量的把握。

- 異業種での類似取り組み事例収集

- 成功・失敗要因の体系的整理

- 社会課題・顧客ニーズの整理

-

- ESG・SDGs関連の市場機会マッピング

- 消費者行動や価値観変化のトレンド分析

- 技術革新による新興ニーズの発見

-

ポイント:大量情報の収集・分類・要約・パターン抽出はAIの強み。一方で、人間による分析結果のファクトチェックが必須。

- 【協働で実施】:情報統合と構想方針の決定

-

AIによる外部環境分析結果を、人間が自社の内部要因と照合し、構想の方向性を仮設定します。

- AI協働により期待される効果

-

- 従来のコンサル依存から脱却し、自社内での迅速な実行により時間とコストを削減

- 人間の直感・経験とAIの客観分析の融合による分析精度を向上

- 情報収集フェーズの短縮により仮説検証により多くの時間を配分

STEP 1で整理した構想条件を基に、AIの仮説生成力を活かし、多角的に構想案を創出します。

- 【AIが担当】:多角的な事業アイデアの生成

-

- 3方向性を網羅した仮説創出

-

- 拡張(Expansion):既存事業基盤の垂直展開アイデア

- 進化(Shift/Pivot):保有資産の異市場転用アイデア

- 創造(Innovation):非連続な新価値創出アイデア

- AI活用のアイデア具体化と詳細展開ポイント

-

- 抽象的提案から実行可能レベルまでの段階的展開

- 仮説の精緻化を対話を重ねて深化

- 類似事例やベンチマークなどの情報付与

- 実践プロンプト例

-

以下の企業情報を基に、新規事業アイデアを拡張・進化・創造の3方向で各3案、計9案を提案してください:

- 企業概要

- 強み

- 制約条件

各アイデアには、以下を含めてください:

- 対象市場と顧客セグメント

- 活用する自社資産・強み

- 想定される収益モデル

- 類似する成功事例(他社・他業界)

ポイント:大量の情報から多様なパターンを抽出し、組み合わせなどの情報処理はAIの強み。

AIが構想を体系的にまとめた評価に対し、人間が戦略との整合を検討し優先順位を決定します。

- 【AIが担当】:客観的評価軸による分析

-

- 市場・競合環境の定量分析

-

- 市場成長性と市場規模の推定

- 競合状況と参入障壁の分析

- 収益性・投資回収期間の試算

- 実現可能性の多角的評価

-

- 技術的実現可能性と開発期間

- 必要な経営資源と調達方法

- 規制・制度的な制約条件

- リスク要因の体系的整理

-

- 市場リスク・技術リスク・競合リスク

- 財務リスク・オペレーションリスク

- ESG・レピュテーションリスク

ポイント:定量データの処理・比較・リスク分析はAIが客観的かつ効率的に行うが、自社で用意した情報の粒度や精度に分析結果が左右される。また、外部参照データのファクトチェックを行う。

- 【人間が担当】:整合性の判断と優先順位設定

-

- 企業戦略との整合性評価

-

- 長期ビジョンとの親和性の判断

- 既存事業とのシナジー効果の確認

- ブランド価値への影響度の検討

- 経営資源配分の現実性判断

-

- 組織の変革対応能力

- 人材育成・採用の実現可能性

- 投資タイミングと資金調達戦略

- 直感的・経験的価値の重み付け

-

- 市場感覚に基づく成功可能性

- 顧客ネットワークとの親和性

- 競合他社との差別化実現性

ポイント:戦略的意思決定と価値判断は人間の洞察力と経験が不可欠。

- 【協働で実施】:統合評価と候補絞り込み

-

AIの客観分析と人間の戦略判断を統合し、次ステップに進む候補を2-3案に絞り込みます。

選定した候補アイデアを、自社の制約や能力を踏まえ、AIの発案をもとに最終構想へ再設計します。

- 【AIが担当】:実行計画の骨子作成

- 事業モデルの詳細設計

-

- バリューチェーンの具体的設計

- 収益構造と投資計画の詳細化

- KPI・マイルストーンの設計

- 実行ロードマップの初期案作成

-

- フェーズ別の実行計画

- 必要リソース・パートナーの特定:

-

- 専門人材(エンジニア、営業など)の必要数・スキル要件

- 技術パートナー・販売パートナーの候補企業

-

- リスク対策と代替案:

-

主要リスクシナリオ(技術開発遅延、市場環境変化、競合参入など)に対する具体的な対応策と代替戦略。

- ベンチマーク・参考事例の詳細調査

-

- 成功事例の要因分解:

-

類似事業で成功した企業の「参入タイミング」、「差別化要素」、「マーケティング手法」、「収益化までの期間・投資額」などの事例分析。

-

- 失敗パターンと回避策の抽出

- 業界特有のクリティカル・サクセス・ファクターの確認

ポイント:情報の体系化・計画の骨格作成をAIが担う。

- 【人間が担当】:自社文脈への最終調整と意思決定

-

- 組織適合性の最終検証

-

- 現在の組織能力と必要な変革の現実性

- キーパーソンのコミット確定

- 社内合意形成のプロセス設計

- 顧客・市場との関係性を再評価

-

- 既存顧客基盤との相乗効果

- 新規顧客開拓の実現可能性

- 市場参入タイミングの検討

- 実行の最終判断:

-

投資対効果、戦略的意義、組織への影響、実施タイミングなどを総合的に評価し、「実施・延期・中止」の最終決定(Go/No-Go判断)。

- 投資規模と期待リターンの最終調整

- 事業責任者・推進体制の決定

ポイント:最終的な意思決定と責任は人間(経営陣)が担う。

- 【協働で実施】:構想計画の完成と次フェーズへの移行準備

-

AIが作成した実行計画のドラフトに人間が戦略的判断を反映させ、PoC(概念実証)移行への準備を完了します。

【事業構想フレームワークの要点まとめ】生成AIとの協働効果

| ステップ | 主な協働効果 | 従来の手法との差違 |

|---|---|---|

| Step1 | 情報収集の高速化と内部文脈の正確な把握 | 外部依存の解消、内製化の精度向上 |

| Step2 | 発想の多様化と具体化の効率化 | 発想の偏りを抑え、選択肢の幅を広げる |

| Step3 | 客観評価と戦略判断の融合 | 評価基準の網羅と意思決定の妥当性向上 |

| Step4 | 実行可能性と戦略性の両立 | 構想の現実性と革新性のバランス最適化 |

- 事業構想プロセスを4段階に分け、ステップごとにAIと人間の役割を明確に分ける。

- Step1:自社の資産と制約を棚卸しし、構想条件を明文化。

- Step2:生成AIによる多様な仮説創出で構想を多角化。

- Step3:AIの分析に基づき、人間が戦略観点で構想を評価・絞り込む。

- Step4:人間が構想を現実化するための再設計を担い、実行計画へ落とし込む。

AI活用フレームワークの理論を把握したところで、次章では製造業の例を用いて、新規事業アイデアの見つけ方に使えるAIプロンプトや評価方法を紹介します。

生成AI活用で実現する新規事業アイデアの創出手法

生成AI活用による方向性決定と初期仮説構築法

製造業の例で学ぶステップ別手法

前章の4ステップを踏まえ、本節では、生成AIを活用し、事業構想を実務に適用するためのプロンプト活用法を示します。製造業をモデルにAIを活用した、構想の方向性を分類・評価するプロセスをシミュレーションします。

事業展開パターン別「拡張・進化・創造」分類と展開シナリオ

新規事業構想の出発点において、自社の資産や強みをどう活かし、どの方向に展開すべきかを判断することは容易ではありません。そこで有効となるのが、AIの支援による仮説アイデアの生成と方向性の分類です。

このプロセスでは、AIは人間が提供した情報(現状、資産、課題、業界動向など)を基に、事業展開の多様な仮説を構築し、さらにそれらが「拡張(Expansion)」「進化(Shift/Pivot)」「創造(Innovation)」のどれに該当するかを推論します。

また、評価の視点や優先順位の仮説も依頼して、人間が意思決定を下すための判断材料となります。多くの企業で共通する課題である既存事業の拡張・進化ニーズを分かりやすく示すため、自動車部品製造業を例にしたプロンプトとその活用プロセスを具体的に紹介します。

生成AI活用で事業アイデアの方向性を定める「プロセス詳細とプロンプト例」

- プロンプト例

-

当社は自動車部品を長年OEM供給してきた中堅製造業です。現在、脱炭素の流れで内燃機関の需要は縮小しつつありますが、精密加工と生産管理に関する高度なノウハウを保有しています。これらの資産を基に、新たな市場機会を見出す事業アイデアを、「拡張」「進化」「創造」の3方向性に基づき5案提示してください。

※拡張・進化・創造の定義は、別途、AIに共有しておく。

ポイント:自社の強みや市場状況を整理し、生成AIに与えることで、拡張・進化・創造の各視点から構想仮説を導き出す。

| アイデア例 | 方向性の分類 | AIの判断理由 |

|---|---|---|

| 1. 自動車部品製造で培った精密加工技術を医療機器部品分野に応用。 | 進化(Shift) | 既存の製造技術を別市場(医療分野)に横展開する「資産の水平転用」に該当。既存技術の再利用により、新たな顧客層の獲得が期待。 |

| 2. 自動車部品の製造過程で生じる廃材を再活用し、環境配慮型のサーキュラー製品ブランドの創設。 | 進化(Pivot) | 製造副産物という未活用資産を、循環型経済の視点で資源を再定義。既存資源に新たな意味を与え、事業価値へと転換。 |

| 3. 品質検査業務で蓄積された自社データを活用し、AIベースの検査支援ソリューションを開発・外販。 | 拡張(Expansion) | 社内に蓄積されたデータ資産を外販サービスに変換する構想案。既存業務領域を基点とした垂直展開に該当。 |

| 4.自社製造ラインで運用している生産管理システムをクラウド化し、同業他社向けにSaaS型で外販。 | 拡張(Expansion) | 自社独自のノウハウをソリューション化し、同一業界内で外部展開する垂直拡張戦略。 |

| 5. 脱炭素時代に対応すべく、環境対応型の新素材に適した加工ラインを新たに開発し、これまで未参入の分野に進出する。 | 創造(Innovation) | 既存事業の延長ではなく、工程・素材・市場を再構築し、新たな事業基盤を構築する非連続型の戦略。 |

ポイント:生成AIは与えられた資産・課題から仮説を立て、それぞれが「拡張・進化・創造」に分類される根拠を示してくれる。

AIは、各アイデアに対し、以下のような視点で仮の評価軸を提示することも可能です:

- 市場成長性の評価(例)

-

- 医療機器市場の分析:年率の成長率、高齢化による需要拡大の要因分析

- 生産管理SaaS市場の成長性:DX推進による導入拡大の予測

- 新素材加工の有望性:脱炭素トレンドで中長期的に需要拡大の見込まれる市場の分析

- 技術的実現可能性の評価(例)

-

- 既存の精密加工技術で医療用規格への適応可能性

- 生産管理ノウハウのシステム化における技術的課題

- 新素材対応に必要な設備投資とスキル獲得にかかるコストや期間シミュレーション

- 競争優位性と差別化要因の分析(例)

-

- 自動車部品で培った品質管理基準の他業界での競争優位性の検証

- 長年蓄積した生産データの活用価値および独自性の評価

- 循環型経済への早期参入による先行者利益の有無

また、自社では「事業」としては意識していなかった内部資産が、新たな文脈で価値を持ち得ることをAIが示唆するケースも期待できます。

たとえば、「3. 品質検査データ」は、通常は事業価値として捉えられていなかったものの、他社の検査支援AIモデルの教師データとして活用できる可能性の発掘などです。

ポイント:AIは成長性、実現性、リスク観点から仮説を多面的に評価し、人間の判断材料となる要素を構造化して提示する。

こうしたAIによる提案や評価は、あくまで仮説ベースであり、最終的には人間が経営資源や既存顧客との関係性、組織能力を踏まえて、自社文脈に合った構想を見極めます。

- 人間が担う重要な判断要素

-

- 組織の変革対応能力と新事業への取り組み意欲

- 既存顧客との関係性や信頼度への影響

- 競合他社の動向と市場参入タイミング

- 長期的な企業ビジョンとの整合性

このように、AIは意思決定の”代替”ではなく、”支援”として機能します。AIが提供する多様な選択肢や仮説を起点に、経営陣や戦略担当者が自社の文脈に合う構想を見極めていくプロセスが重要です。

ポイント:AIが生成する仮説はあくまで補助であり、最終的な構想選定には人間による戦略性・現実性の見極めが必要となる。

- AIは自社の資産・制約情報から構想仮説を生成し展開パターンを分類する。

- 仮説ごとに市場成長性・実現可能性・競争優位などの視点でAIが評価軸を提示する。

- AIが導く案に対し、人間は組織特性や戦略整合性を判断軸として適合性を評価する。

- 構想アイデアは仮説に留まるため、実務文脈で再構築し「自社で実行可能な形」に調整する。

- 経営課題を事業構想に変換する視座と、AIが示す情報の意味付け能力が人間に求められる。

“+”マークをタップorクリックすると詳細が表示されます。

コラム:業務課題を事業構想へ転換する「文脈変換の4ステップ」

「業務上の課題は山積しているが、それをどのように事業機会へ変換すべきかが見えない」─このような悩みを多くの企業が抱えています。AIは情報処理やアイデア創出を支援できますが、「課題を構想へと読み替える文脈変換」は、経営人材の本質的な役割です。

- 変換プロセスの例

-

Step表層課題の特定

「業務効率が悪い」など、日常的に現場から挙がる改善要望

Step深層課題の深堀り「この課題は、自社の競争力や市場での優位性にどのような影響を及ぼすか?」

Step文脈の変換「業務スピードの向上を、どのような新市場や顧客価値に繋げられないか?」

Step事業仮説の構築例)高速対応力を強みにした「緊急対応型サービス」の事業仮説を構築

-

こうした文脈の変換作業を、AIが生成する仮説と照らし合わせることで、自社独自の構想がより明確になります。重要なのは、「課題=制約」ではなく、「課題=競争優位の源泉」として再定義する発想です。

生成AIと人間の役割分担―未来の新規事業構想

生成AI導入によって事業構想の業務はどう変わるか

AIは既存資産の再定義や新たな構想機会を可視化し、従来にない洞察を提供します。とはいえ、そうした可能性を実行可能な戦略へと昇華させるには、人間による文脈理解と判断が必須です。

- 期待される4つの実現価値

-

- 情報収集・分析の内製化:敏速かつ柔軟な意思決定と自律性の向上

- 思考の偏りの是正:多角的視点から事業選択肢を拡張

- 仮説検証を効率化:複数構想の同時並行の評価が可能

- 外部依存を最小化:社内起点で機動的な構想・実行体制の構築

こうした変化は、中小企業にこそ大きな意味を持ちます。仮にすべてを内製化することが難しい場合でも、AIによる初期分析や構想の整理を社内で行い、その成果を外部パートナーと連携して発展させることで、より実行可能性の高いビジネス戦略が描けるようになります。

生成AI継続活用の4つのポイント

AI活用の成果を持続させるためには、以下の4点の継続的な注意が必要です:

- 人とAIの役割分担を、技術進化に応じて絶えず見直す

- AI出力の信頼性検証フローを、組織横断的に整備する

- 組織内のAIリテラシーとスキルの標準化を推進する

- 倫理・社会的観点を踏まえた、明確な運用方針とガイドラインを策定する

これらは、生成AIを一過性の“流行”ではなく、持続可能な価値創出装置として組み込むために不可欠です。

生成AIによる新規事業構想からPoC・実装への進め方

本稿で紹介した「拡張・進化・創造」という3つの展開軸に沿ったAI活用フレームワークが、あなたの組織の構想力を強化するヒントとなれば幸いです。

次回は、AIで洗練させた構想案をPoC(概念実証)へと移行し、実装可能な戦略へと変換していく具体的プロセスに焦点を当てます。

おわりに

生成AIを、単なる“生産性支援ツール”にとどめますか?それとも、“変革の中核”として位置づけますか?

この問いに対するあなたの考えは、業界にとっても貴重な知見となります。ぜひ、この記事を社内で共有し、あなたの視点とともに、次なる議論の火種を広げてください。

あなたの一歩が、次なる挑戦の口火となります。

- AIは戦略判断の補助役であり、最終的な戦略判断は人間が担う役割分担の明確化が成功の前提条件。

- AI導入はDXの目的ではなく、現場の創造性を支援し、経営判断を助ける手段として位置づける。

- AI活用時は、限界やリスク(文脈理解の不完全性、バイアス、機密保持など)を十分に理解し、リスク管理体制を整備することが不可欠。

- 初期構想の内製化で、外部依存の低減と機動力・当事者意識を醸成させる。

- AI出力の事実確認や自社への適合性評価、利用履歴の共有など「人の介在」による検証体制が品質維持の鍵となる。

- 4ステップ(構想出発点→アイデア展開→評価・比較→構想形成)の実践的プロセスで、構想の実現可能性を段階的に向上させる。

- 人間とAIの役割を定期的に見直し、検証体制やリテラシー強化を継続的に進める。

- AI協働による事業構想の精度・スピード向上を基盤に、実装可能な戦略へ具体化プロセスの落とし込みが次の重要課題となる。

参照WEBサイト

- Forbes JAPAN 「AIを活用した事業構想の『可能性と限界』」:2025年4月26日閲覧

- Tata Consultancy Service「AIによるビジネスの再構築」:2025年5月10日閲覧

- NRI Digital Consulting Edge「なぜAIを活用したビジネス革新はうまくいかないのか」:2025年5月10日閲覧

- ZDNET Japan「AIを活用して新規事業を立ち上げ-起業家が意識すべき6つのポイント」:2025年5月11日閲覧

- Gartner Japan「生成AI導入によるビジネス価値の創出AIを活用して新規事業を立ち上げ」:2025年5月11日閲覧

- KPMG「AIとリアルタイムデータによる脱炭素社会の次の一手」:2025年5月15日閲覧

- PwC「生成AIに関する実態調査2024 春 米国との比較」:2025年5月15日閲覧

X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローを頂くと最新記事を読み逃すことなく閲覧できます。