「技術文書の作成に丸一日かかってしまう」、「ベテラン社員の退職後、ノウハウや技術をどのように組織内に残すべきか?」、「新たな製品開発のアイデアが社内から生まれにくい」。

こうした声は、多くの製造業現場から上がっています。実は、これらの課題を解決する可能性を秘めているのが生成AIです。

本記事では、従業員数300人以下の中小企業である製造業(機械部品・食品関連など)が、生成AI導入で事業継続や競争優位性を確立する方法を具体的に考察します。

また技術的に複雑な話ではなく、あくまで経営者の視点から「なぜ今始めるべきか」「どこから手をつければよいか」「どんなリスクがあるか」を実践的に解説します。

この記事を読むと分かること:

- 製造業における生成AI活用の具体的な効果

- 導入時に押さえるべきリスク管理のポイント

- 社員向け生成AI教育とガバナンス体制の整備方法

- 明日から始められるAI導入の実践的アクションプラン

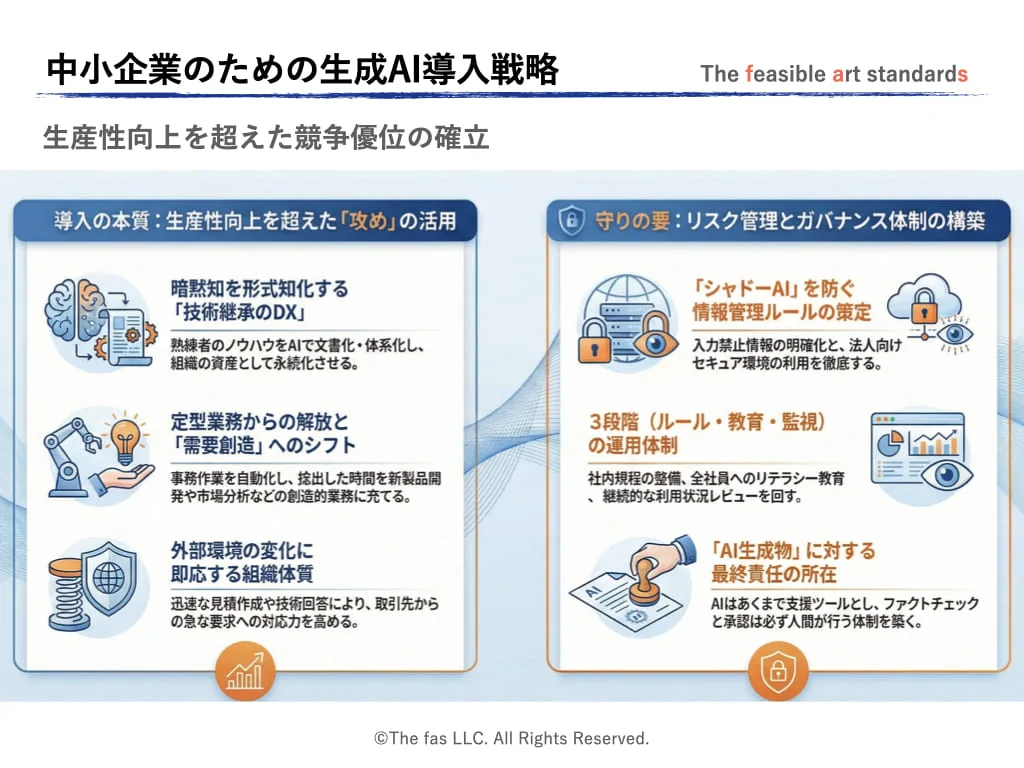

生成AIを「攻め」「守り」の観点から今後の組織体制の在り方を検証する。

生成AIを「攻め」「守り」の観点から今後の組織体制の在り方を検証する。

では、まず製造業を取り巻く現状から見ていきましょう。多くの企業が直面している課題と、生成AIがもたらす可能性について詳しく探究していきます。

目次

中小企業の製造業における生成AI導入の現状

なぜ今、生成AI導入が必要なのか?

国内の製造業でAI利用率26%の頭打ちの衝撃

国内の生成AI業務利用率は、矢野経済研究所調査で約25.8%。前年の約9.9%から約15.9ポイント上昇しました。これに対し、製造業単体では、関心を示す企業は63.2%あるものの、実際に利用中または試行中の企業は19〜26%にとどまります。

出典元;2025年矢野経済研究所発表

日本企業の生成AI導入状況は、2024年に実施された国内生成AIの利用実態に関する法人アンケート調査(2025年矢野経済研究所発表 )において、業務利用率が約25.8%を記録しました。これは前年の9.9%から15.9ポイントの大幅な増加を示しています。

しかし、別の業種別調査では、製造業の63.2%が生成AIの業務利用に関心を持っている一方、実際に利用している企業は19.4%、トライアル中を含めても26%にとどまっています(出典:株式会社イプロス「製造業における生成AIの活用状況に関するアンケート調査概況」)。つまり、製造業界では74%の企業がAI導入を見合わせていることになります。

この結果は、多くの企業が導入に関心を持っているにもかかわらず、実際の取り組みに踏み切れていない実情を示しています。

「中小企業向け生成AI導入実践ガイド」サマリー動画解説(1分53秒)

製造業を取り巻く現状の構造変化の整理

生成AIを導入すべき5つの理由

製造業経営者にとって、生成AI導入を「今」検討すべき理由は、製造業を取り巻く構造的な変化にあります。特に中小企業では以下の5つの理由が考えられます。

- 理由1:技術の実用性が閾値を超えた

-

2023年以降の生成AI技術は、単なる「実験段階」から「実用段階」へと明確に移行しました。文書作成、翻訳、データ分析支援といった製造業の日常業務において、人間と同等かそれ以上の品質を安定して提供できるレベルに到達しています。つまり、「技術として使えるかどうか」という課題は、すでに解消されつつあるのです。

- 理由2:導入コストが中小企業でも現実的な水準に到達

-

従来のAIシステム導入には、専門人材の確保やシステム開発、大規模なインフラ投資が不可欠でした。しかし現在の生成AIサービスは、インターネット環境さえあれば即座に利用開始でき、月額数千円〜数万円で業務に本格活用することが可能です。中小製造業でもROIを見極めながら段階的な導入が行える現実的な環境が整いました。

- 理由3:労働市場の構造的変化

-

製造業における人材不足は一時的な問題ではなく、少子高齢化による構造的な課題です。熟練技術者の退職と新人教育の長期化により、人海戦術による従来型の業務運営は限界を迎えつつあります。

- 理由4:競争環境の質的変化

-

製造業の競争は、価格だけでなく「納期対応力」、「品質の安定性」、「技術課題への対応力」など、多面的な能力が問われる時代になっています。特にB2B取引においては、取引先の生産計画変更に柔軟に対応し、技術課題に迅速に応える力が求められます。こうした要求に、従来の労働集約型では対応が難しくなっており、生成AIの活用による効率化と生産性向上が、競争力を維持する現実的な手段となります。

- 理由5:早期導入による学習効果

-

生成AIの効果的活用には、組織的な学習が不可欠です。プロンプト設計、業務フロー最適化、品質管理体制構築など、これらのノウハウ蓄積には相応の時間を要します。そのため、競合他社の本格導入前に習熟を開始することで、持続的な競争優位性の確立が可能となります。

製造業が抱える3つの課題と打開策

業界構造の変化に伴い、製造業では特に自社がコントロール可能な内部要因において、次の3つの課題が深刻化しています。

- 課題1.技術継承と人材育成の困難(暗黙知の継承)

-

- 熟練技術者の退職に伴う、ノウハウや品質管理に関する知見の喪失リスク

- 技術的な暗黙知の文書化・体系化の遅れ

- 経験不足の人材に対する教育期間の長期化と非効率性

- AIによる解決策:

-

熟練者の知識をAIで文書化・体系化し、それを活用した教育プログラムによって技術継承を支援する。

-

- 課題2:定型業務への時間浪費と人為ミスによる品質管理の煩雑性(業務プロセスの改善)

-

- 証明書や検査レポートなど、定型文書作成にかかる時間の負担

- 製品改善や技術開発といった創造的業務に充てる時間の不足

- 手作業による転記ミスや記載漏れなど、人為的エラーによる品質問題

- AIによる解決可能性:

-

定型業務を自動化することで、従業員が創造的な主業務に集中できるようになり、人為的ミスの大幅な削減が期待できる。

- 課題3:外部環境の急変に対する対応力不足(競争力の向上)

-

- 地政学リスク、異常気象、為替・関税の変動など、不確実性によるコスト圧迫

- 取引先からの急な仕様変更、納期調整、コスト見直し要求の増加

- 人的リソースの限界による対応スピードの低下

- AIによる解決可能性:

-

見積もり作成の効率化や技術文書の迅速な生成、過去データに基づく最適解の提示により、外部環境の変化に対応する組織体制を築く。

- 技術が実用レベルに到達し、投資リスクが大幅に軽減される

- 人材不足という構造的課題に対する現実的な解決手段となる

- 早期導入により競合他社に対する持続的優位性の構築ができる

- AI活用で自社の内部要因を改善し、外部環境の変化に強い企業体質を築く

それでは、これらの課題解決により具体的にどの程度の効果が期待できるのでしょうか。次に、ROI(投資対効果)の観点から生成AI導入のメリットを詳しく見ていきましょう。

生成AI導入のROI(投資対効果)とメリットは何か?

生成AIへの関心が高まる一方で、導入率が伸び悩んでいる理由は何でしょうか。重要なのは、生成AI導入による具体的なメリットと、その投資対効果(ROI)を明確に把握することです。

ROI(Return on Investment:投資対効果)とは、投資額に対する成果(リターン)を数値化した指標です。

あわせて読みたい

中小製造業の技術継承DX革命【後編】|RAGシステムのコスト削減効果と実践ROI試算ガイド

製造業の指導人材不足を生成AIがベテラン技術者の勘とコツを形式知へ変換する方法を、Google NotebookLM活用で、ROI計算を基に解説。技術継承DXで競争優位を獲得する完全ガイド。

生産性の改善だけでないAI導入効果

製造業における生成AIの導入においては、売上向上やコスト削減といった生産性の改善の定量的な効果だけでなく、業務効率化や品質安定化などの定性的な効果にも注目すべきです。

さらには、事業構想や新製品開発などの需要創造に生成AIを活用することが可能です。市場分析、競合調査、製品アイデア出しまでを瞬時に何度でも提案を繰り返させることが可能になります。

大企業による大規模な独自開発とは異なり、中小製造業では「時間短縮による人件費削減」と「業務品質向上による売上増加」の効果にまずは焦点を当てます。以下、理論的試算によるシミュレーションで現実的な効果を検証していきましょう。

製造業における生成AI活用の代表的な効果として、「時間短縮」が挙げられます。以下に試算のシミュレーションを通じて、削減効果を具体的にイメージすることも可能です。

●概算シミュレーション例:

- 技術文書作成時間:60〜70%削減(例:月40時間→約12〜16時間)

- 見積書作成時間:40%削減40〜50%削減(例:1件約2時間→1.1〜1.2時間)

- 品質管理レポート作成:50%削減(例:週10時間→週5時間)

たとえば、月給30万円の技術者が技術文書作成に月40時間を費やしている場合の試算として、生成AIの導入によって28時間の短縮が見込まれます。理論上では、月額約10.5万円、年間で約126万円の人件費削減効果に相当し、法人向け生成AIツールの年間利用料(例:ChatGPT法人プラン/約210米ドル前後。為替・ライセンス・利用条件で変動する可能性あり)をはるかに上回るROI効果が期待されます。※これは理論値であり、実際の効果は企業の状況により異なります。

このような成果が期待される一方で、生成AI導入には見落とされがちな重要なリスクも存在します。次章では、多くの企業が軽視しがちな、しかし導入成否を左右する決定的な要因について詳しく解説します。

生成AI導入で絶対に押さえるリスク管理とガバナンス体制

なぜリスク管理が最重要課題なのか

生成AIの導入に際しては、業務効率化や生産性の向上といったメリットばかりが注目されがちです。しかし、リスク管理を軽視すれば、こうした効果は限定的となるばかりか、かえって業務の混乱や損失を招くおそれもあります。特に、以下に挙げるリスク群には、導入前から明確な対策を講じることが不可欠です。

情報漏洩リスク

- 顧客の製品仕様や自社の製造ノウハウの流出

- 従業員による個人端末によるAI利用(通称:シャドーAI)に伴う情報漏洩

- セキュリティ対策が不十分なAIサービスの利用

品質管理リスク

- AI生成文書の精度不足による品質事故

- 技術文書の誤記載が引き起こす製造ミス

- 顧客向け資料に含まれる不適切な表現や誤情報

コンプライアンスリスク

- 食品安全基準や工業規格への不適合

- 著作権侵害するおそれのある生成コンテンツ

- 労働基準法など法令への抵触

これらのリスクを適切に管理するには、技術的な対策に加え、組織全体での体系的なガバナンス体制の構築が不可欠です。次節では、そのために押さえるべき段階的な体制づくりの要点を解説します。

実践的なガバナンス体制の3階梯による構築法

第1段階:社内ルールの明確化(導入前に必須)

まず、以下の基本方針を文書化し、全社員に周知徹底を図ります。

利用範囲の明確化

- 使用が許可される業務範囲の明示

- 入力禁止情報の具体例(顧客名・個人情報など)

- 利用時間や頻度のガイドライン

承認・管理体制の整備

- AIの生成物の事実チェック・承認手順

- 最終責任者の明確化

- 問題発生時の報告・対応体制の整備

具体的なルール例

【OK】一般的な技術用語の説明文作成

【OK】社内向け報告書の構成案作成

【NG】顧客名や製品仕様の詳細情報を含む文書作成

【NG】個人情報を含む顧客データベースの入力・活用

第2段階:段階的な社員教育の実施

単発の研修にとどまらず、継続的な教育プログラムを体系的に導入します。

基礎教育(全社員対象)

- 生成AIの基本的な仕組みと限界の理解

- 社内ルールの周知徹底

- セキュリティ意識の強化

実務教育(AI活用者対象)

- 効果的なプロンプト(指示文)の習得と共有

- 部門別・業務別の活用事例の紹介

- 成物の品質確認と事実チェック方法

管理者教育(管理職対象)

- 部下のAI利用状況のモニタリング手法

- 問題発生時の対応手順

- 活用効果の測定と改善アクションの実践

第3段階:継続的なモニタリング体制

導入後の運用管理体制の構築も、ガバナンスにおいて欠かせません。

定期モニタリングとレビュー

- 月次での利用実績レビュー

- 問題発生事例の社内共有と対策の検討

- 対象業務の見直し

ルールの改善とROI評価

- 利用ルールの定期的な見直しと改訂

- 業務効率化によるROIの継続的な測定

- 成果評価に基づく活用手法のアップデート

このように、段階的に整備されたガバナンス体制を構築することで、リスクを最小限に抑えつつ、生成AIの導入効果を最大化できます。

次章では、実際にどの業務領域から生成AI導入を始めるべきか、段階別の活用例を詳しく解説します。

製造業向け生成AIの活用例