はじめに

AIリテラシー学習プログラムについて

このAI研修プログラムは、単なる「AIツールの使い方講座」ではありません。「適切な問いを設計する能力」を核心に据え、AI時代に人間の本質的な価値:思考力・協働力・判断力をAI活用で深め「適切な問いを設計する能力」を身につける、個人・チーム・組織の「成長促進カリキュラム」です。

AI研修プログラムの特長:

AIは単なる自動回答の「デジタルツール」だけでなく、思考を拡張する「協働アシスタント」でもあり、組織の学習文化そのものを進化させるポテンシャルを秘めます。

本研修プログラムは、3つのレイヤー:「個人の思考拡張」「チームで知識共有」「組織文化の変容」で成長を促す構成が施されています。個人利用においては、無償公開とします。

目指す成果:

本カリキュラムの修了はゴールではなく、継続学習のスタートです。持続的な競争優位を生み出す「組織の学習基盤」を整えて、組織全体の進化を促すことが狙いです。

研修プログラムの概要

| 教材の概要 | GoogleのNotebookLM(無償版)に、本記事URLを読み込ませて自習教材のコンテンツ(音声・動画解説、理解度クイズ、学習ガイド)を生成して自分のペースで学習できます。また、全てを頭から読了するだけではなく、気になるセクションからも自由に学べる、モジュール型の学習コンテンツです。 |

|---|---|

| 学習内容 | 業務直結型のAI活用の基礎スキルを、自分のペースで学べる実践教材。 |

| 対象者 | これから本格的にAIをビジネス活用を考えてるビジネスパーソン、経営層。 |

| 学習方法 | 目安:15-20分/日の自主学習 (+ 30分/最終日にグループワークなどで学習成果の共有) |

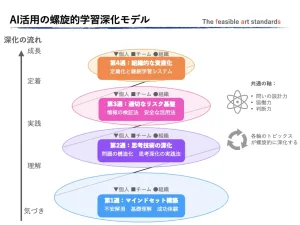

| カリキュラム概要 | 全4週間の構成: 第1週:Vol.1「マインドセット構築とAI基礎理解」←今回の学習 第2週:Vol.2「問いの設計と思考技術」 第3週:Vol.3「実務活用における実践リスク管理」 第4週:Vol.4「継続改善と組織的資産化」 |

| 教材利用における著作権 | 本教材の著作権は、ファズ合同会社に帰属します。 個人利用、非営利用途としての勉強会への無償利用を認めています。 商用セミナーへの教材の利用やWEB公開、出版、プレゼンテーション資料などへの利用の許諾については、ファズ合同会社までお問合せ下さい。 |

学習構成のポイント

各週は独立したモジュールとして、螺旋的に定型テーマの理解を深化させる学習構造を形成しています。

※この記事のURLをNotebookLM(無償版)に読み込むと、動画・音声解説や理解度クイズなどを自動生成し、自律学習の教材として配慮した記事構成です。学習テキストの記事としても、興味のあるモジュールからお使い頂けます。

Vol.1教材−サンプル動画解説(1分32秒)

プロローグ

なぜ今、AIリテラシーが必要なのか

『本当にAIは役立つのか』『使いこなせるのか』『情報漏洩のリスクは』、AI導入を検討する際、こうした疑問や不安が頭をよぎるのは自然なことです。実は、この慎重さこそが、AI活用成功の第一歩なのです

しかし、市場環境は急速に変化しています。AIリテラシーはビジネスパーソンにとって不可⽋なスキルとなりつつあります。

市場環境の変化:

- AI活⽤・導⼊事例の増加

- 業務効率化への要求の⾼まり

- ⼈材市場のAIスキルへの期待

本プログラムの実⽤的価値の例:

- AIの盲信ではなく、客観的にAIの可能性を見定めて理解を深める

- AI活用への不安を、建設的な関心へと変える

- 約4週間でAI活用人材育成の基盤を構築

- 若⼿の即戦力化、組織全体の分析能⼒の向上など

- 管理職の人材の育成指導における負荷軽減

- 経営層のAI活用の実用性と限界のイメージ形成

- AI活用の成功には、不安の解消や盲信の抑制、そして明確な目的意識と事前準備が不可欠

- 使用領域を段階的に定め、継続的なAI活用の改善サイクルを構築する

- 約4週間という期間でAI活用人材育成の基盤を構築する

まずはAI導入にあたり、多くの人が抱く不安と役職別にみる具体的な活用価値を整理し、導入に必要なマインドセットを構築します。

1.AI導入に適切なマインドセット

1-1.AI導入が失敗する傾向

AI導入やAI活用の遅れは、技術的な問題よりも「人間側の認識不足」に起因することが多いと推測されます。

テクノロジーに対する疑問や不安を整理せずに導入を進めた結果、期待と現実のギャップが生じ、活用が定着しないケースが散見されます。

AI導入の主な失敗:3つの傾向

- 期待値の設定ミス:「魔法の道具」として過度な期待

- 準備不足:目的や活用範囲を明確化せずに導入

- 継続学習の欠如:初期の失敗で活用を断念

この中で、特に期待値や失敗による断念などは、適切なマインドセットの構築が不可欠であることを示します。適切なマインドセットで適確なAIの価値を見定めることが、AI活用における成功の鍵となります。

次に、AI活用の価値を不安要素の観点から検証していきます。

1-2.よくある不安と整理(FAQ形式)

AI導入に際して生じる不安は、大きく3つに分類できます。

- 【信頼面】

-

回答の精度の不安

- 【学習面】

-

習得への負荷の不安

- 【価値面】

-

キャリア・専門領域への浸食の不安

信頼面の不安:「AIの回答精度は正確なのか?」

- 「AIの出力の信頼性は、どのように担保できるか?」

-

AIを「最終回答」ではなく「検討材料」として活用すれば、 誤った判断を下すリスクは管理できます。第3週で、具体的な検証手法を学びます。

- 「組織固有の状況をAIは理解できるのか?」

-

適切な文脈情報を提供すれば、実用的な提案を得られます。 第2週で効果的な情報提供方法を学びます。また、機密データの扱いに関する対策は、本稿と第3週で詳細を解説します。

学習面の不安:「高度な技術を使いこなせるか?」

- 「習得時間の負担が大きいのでは?」

-

自然言語で対話できるため、基本操作は1-2時間で習得可能です。 プログラミングなどの専門知識は不要です。

- 「ITが苦手だが、大丈夫だろうか?」

-

重要なのはITスキルではなく、「問いを立てる能力」です。 むしろ、業務の経験豊富な方ほど効果的に活用できます。

価値面の不安:「業務浸透による人間の存在価値が薄れないか?」

- 「自分の専門性の価値が下がるのでは?」

-

AIは専門性を「代替」ではなく「拡張・深化」させます。 定型業務をAIに任せ、より高度な課題に取り組む時間に使えます。

- 「AIに依存して思考力が低下しないか?」

-

AIを「協働アシスタント」として活用すれば、むしろ思考力は向上します。 第2週では、AI協働に不可欠な思考術「メタ認知」「クリティカル思考」などの実践法を学びます。

これらの不安を踏まえて、世代別・役職別の視点から期待される価値を確認します。

1-3.役職別の価値

組織における課題は、それぞれの立場により異なる解釈が混在し、捉え方も変わります。まずは、異なるビジネス視点から主なAI活用の価値を考察します。

- 共通する価値

-

- 定型業務の自動化や軽減

- 効率化と生産性の向上

- 自己業務の創意工夫と改善へ集中

若手社員(20代)にとってのAI活用価値:

- 基礎スキルの効率的な習得

- 自律的改善の習慣化

- 早期の成長加速

中堅社員(30-40代)にとってのAI活用価値:

- 専門性を活かした高度な提案の実現

- 業務品質の安定維持

- キャリア発展における差別化要因の確立

管理職(30-50代)にとってのAI活用価値:

- 資料作成や会議資料準備の負担軽減

- 部下指導における効率化(基礎的なスキルアップをAIが支援)

- より戦略的・創造的な業務への時間確保

経営層にとってのAI活用価値:

- 意思決定に必要な情報収集の効率化

- 多角的な分析精度の向上

- 経営判断における速度改善

- 不安は合理的だが適切に整理すれば解消可能

- 世代・役職ごとに具体的な価値を把握し、組織内の浸透に役立てる

- 適切な期待値設定がAI活用の成功条件の基盤

これらAI活用の適切な価値を踏まえた上で、次にAIそのものの仕組みや限界を理解し、過度な期待を避けるためのAI活用に必要なマインドシフト(意識変容)の必要性ついて学びます。

1-4.「協働アシスタント」としてAI利用時の留意点

前述したように、AIを単なる答えを得て問題解決のためのツールだけではなく、利用者の思考を拡張する「協働アシスタント」として捉える意識は、盲目的な依存を避けて主体的な意思を維持するためには不可欠です。

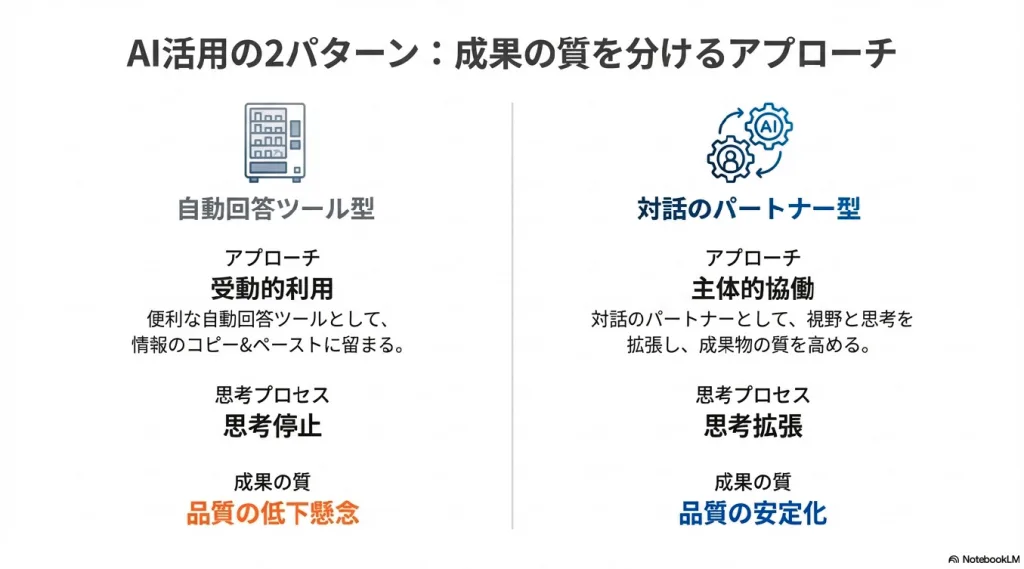

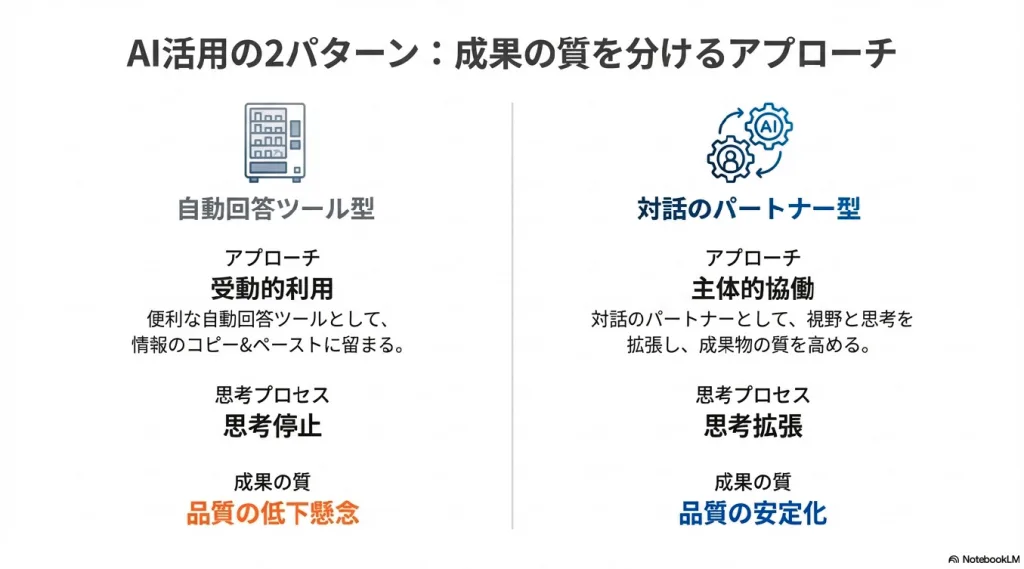

AI活用の2パターンにおける成果の品質の変化

タイプ別

| メタファー | イメージ |

|---|---|

| 自動回答ツール型 | 指示により結果を提供するツール |

| 対話のパートナー型 | 対話を重ねて洞察を深めあう存在 |

アプローチ別

| アプローチ | 思考プロセス | 成果の質 |

|---|---|---|

| 受動的利用 | 便利な自動回答ツールとして、情報のコピー&ペーストに留まる | 品質低下の懸念 |

| 主体的協働 | 対話のパートナーとして、視野と思考を拡張し、成果物の質を高める | 品質の安定化 |

マインドシフトの重要性

このAIの捉え方の違いは、人間の思考にも大きく影響します。たとえば、単なる情報収集や質問に対する「自動回答ツール」としての利用では、思考停止の「コピー&ペースト症候群」に陥りがちになります。

しかし、AIと対話を重ねて新たな気づきや思考を拡張する対話のパートナー志向を保てば、自分の思考力を維持しながら新たな気づきを導くことも可能になります。

自動回答ツール的な利用

営業A

営業A何か営業トークの台本を考えて下さい。

一般的に、会社概要を3分以内で話してから、相手の課題を確認後に商品内容の概要と…

協働アシスタントとしての活用

当社の製品の強みは、高精度の研磨技術です。製造業の新規顧客の開拓で、どのように価値を伝えれば、提案に耳を傾けてもらえるプレゼンに繋がるか、適切な対話法を2つ挙げて下さい。

まずは自社の強みである技術的価値に関して、他社にないポイントを整理して行きます。その後に説得力あるプレゼン構成を「PREP法」と「SDS法」などで構成していきます…

AIを受動的に単なる自動回答ツールとして利用するか、創意工夫に活かすために主体的に活用するかで、成果物の品質に明確な差が生まれます。

前者の傾向は、AIの情報の受け売りに陥りやすく、質の低い情報をそのまま利用して信頼を損なう恐れがあります。AIの出力内容はそのままも利用せずに、人間が確認し最終的な加工を加えるなどの意識が不可欠です。

- AIを受動的に利用する姿勢と、主体的・協働的に活用する姿勢の違いが、最終的な成果物の質を左右する

- 受動型では情報の確認を怠ることで、業務における信頼性の低下を招く懸念が生じる

- 主体的にAIを活用する場合、新たに創意工夫を凝らすための協働者として活用することで成果物の質を保つ

- 最終成果物に対する品質の検証と判断は、常に人間が担う役割

これらマインドシフト(意識変容)の重要性を認識した上で、AI活用における具体的な期待値の設定方法を確認していきます。

1-5.現実的な期待値

AI活用において重要なのは、AIの現実的な能力に基づき、求める期待値を適切に設定することです。

| 期待内容 | 実現性 | 理由 |

|---|---|---|

| 思考整理 | 高↑ | 情報収集や分析の高い精度と処理速度で思考の深化を加速 |

| 視野の拡張 | 高↑ | 個人では見落としがちな視点の気づきで視野を拡張 |

| 定型業務の効率化 | 高↑ | 肉体の制約を超える圧倒的な継続稼働と情報処理の能力 |

| 専門性の深化 | 高↑ | 定型業務の削減で、より高度な専門領域への関与が可能 |

| 業務の完全代替 | 中→ | 複雑で専門性が高い業務の完全代替は、現時点では人間の介入が不可欠 |

| 最終的なビジネス判断 | 低↓ | 意思決定を促すが、最終決定は人間の役割 |

| 完璧な回答 | 低↓ | 文脈の完全な把握や倫理的な判定などの誤認(ハルシネーション)発生 |

- AI導入への不安は自然で合理的な反応であり、適切に整理することで建設的な関心に転換できる

- 各世代・役職にとって具体的で実用的な価値が存在する

- AIを便利な「道具」ではなく「協働アシスタント」として捉えることで成果の質を主体的に管理する

- 適切な期待値で、実用的で持続的な活用が実現する

次のセクションでは、このマインドセットを基盤として、なぜこのような期待値設定が必要なのかを深く理解するため、AI技術の本質的な仕組みと限界を学んでいきます。

2.AIの基礎知識:AI技術の本質と限界

AIを「魔法の道具」と誤解せず、実際に何ができて、何が困難であるのかAIの本質を理解することが、適切な期待値の設定と実務への応用につながります。

2-1.AIの基本原理を知る

Ⅰ.AI回答の性質とランダム性(ゆらぎ)

生成AIは、学習した言語パターンから確率的に次の言葉を予測し、文章を生成します。これは人間の推論に似ていますが、「理解」ではなく統計的な処理です。

回答は毎回異なる場合があります。例えば「おすすめの営業戦略は?」という質問には「顧客分析の強化」「デジタルマーケティングの活用」など候補から確率で選ばれます。

意図的に「ゆらぎ」を持たせることで、機械的な繰り返しを避け、多様な表現を生成します。創造的な提案には有用ですが、再現性が必要な業務では注意が必要です。重要な判断には、複数回の質問や表現を変えて確認し、回答の信憑性を検証しましょう。

人間との重要な違い

- 処理速度と範囲:AIは人間よりもはるかに大量の情報を高速で処理できる

- 継続作業の不変的効率:疲労や感情に影響されない作業効率の維持

- データ学習の制約:文脈理解や個別の価値判断は不得手

Ⅱ.実用的な能力

生成AIが現実的に得意とする領域は次の通りです。

- 文法的に正しい文章の作成

- 論理的な構成での情報整理

- 複数の視点を踏まえた分析提案

- 既存情報を新しい形に要約・再構成

これらは、資料作成や議論生成など実務に強みを発揮します。

Ⅲ.現実的な制約

一方で、AIには制約もあります。

- 組織固有の文脈の完全な理解は困難:組織文化や人間関係の把握不可

- 価値判断の欠如:ビジネス上の責任を伴う判断には人間の検証が不可欠

- 情報鮮度の制約:学習データが常に最新とは限らない

- 創造性の制約:感情的配慮や独自性ある発想は限定的

Ⅳ. 技術進歩と流動性

現実的なAIの限界は技術進歩において流動的です。固有情報をAIに独自環境を設けて学習させることで個別文化の把握が可能になる場合や、現時点の制約事項が克服される可能性も念頭に置きます。

- AIの限界は技術の革新によって改善される可能性を秘める

- AIを独自環境の構築(RAG)で、組織の個別文脈や文化・専門知見をAIに学習させ反映させることも可能

Ⅴ.既存技術との特性と技術要素の比較

従来の技術とAIの違いを整理すると次の表の通りとなります。

作業の軽減と思考の支援

| 観点 | 従来の業務技術 | AI |

|---|---|---|

| 基本的な役割 | 作業の軽減・効率化 | 思考の支援・拡張 |

| 利用方法 | 特定の操作手順・記述ルール | 自然言語による対話 |

| データ入力 | 定型形式への整形・手入力が必要 | 多様な形式をそのまま活用可能 |

| 提供する付加価値 | 定型作業の高速・正確な処理 | 非定型問題への洞察と示唆 |

| 関係性の特徴 | 指示に従う道具 | 対話のパートナー |

従来の技術との違い:「定型ルール」による業務遂行から「柔軟な解釈」の相互協働へ

| 技術 | 従来技術の制約 | AIによる改善 | 本質的な違い |

|---|---|---|---|

| 検索エンジン | キーワード選定、記述・ルールベース(AND/OR等)の知識が必要 | 自然言語だけで関連情報まで統合表示 | 「ルールに従う」から「対話で探索する」 |

| 業務システム | 定型フォーマットへの入力、決まった手順での操作 | 既存文書(PDF・テキスト等)をそのまま活用、柔軟な指示 | 「型に合わせる」から「柔軟な対応」 |

| データ分析ツール | 数値の定型形式への整形、集計方法の指定 | 多様な形式のデータから意味を解釈し示唆を提供 | 「形式を整える」から「意味を理解する」 |

業務と思考を支援するOSとしての役割

AIは従来の業務ツールと異なり、単なる効率化の道具ではなく、業務と思考を支援するOS として機能します。課題整理や意思決定補助、発想拡張など「知的インフラ」の役割を担う点に本質的な違いがあります。

実務では、AIと既存システムの相乗効果が生まれます。AIで既存文書やデータから洞察を得て、業務システムで正式な処理を行います。

検索で情報を集め、AIで統合解釈し、データツールで可視化するなど、このような組み合わせがAI時代の効果的な働き方となります。

Ⅵ.AI技術の進歩と将来性

AI技術は急速に進歩しており、現在の制約の多くは将来的に改善される可能性があります。しかし、基本的な考え方は変わりません。

進化するもの:

- 技術的な性能(速度、精度、多機能性)

- 利用できる情報の範囲と鮮度

- 自律的タスクの実行性能と範囲

- 生成AI同士の連携作業(例:AIエージェント)

変わらないもの:

- 最終判断の責任は人間が担う

- 創造的・戦略的思考における人間の関わり

- AIとの協働作業による相乗効果の原理

- AIはパターン学習による推論技術であり本質的に「理解」しているわけではない

- 高速処理や情報整理は得意だが、文脈理解や価値判断には限界がある

- AIは確率的に言葉を選択するため、同じ質問でも回答が変動する特性を持つ

- 従来技術が「作業の軽減・効率化」なら、AIは「思考の支援・拡張」の領域まで踏み込む

- 技術の進歩により制約は変化しうるが、人間の判断と責任は常に不可欠

AIの仕組みと限界を理解したところで、次はリスク管理(セキュリティ・倫理・法務)をどのように考え、実務で適用するかを見ていきます。

3.基本のリスク概要と対策

AI活用におけるリスク管理は、その機会を最大限に生かすための必須要件です。また、リスクを理由に活用を避けるのではなく、適切な管理のもとで安全に活用して機会の最大化を目指すことが重要です。

まずは、基本のリスク概要を確認します。※実践的なリスク管理の詳細は、Vol.3で学びます。

3-1.リスクの適切な理解

完璧なセキュリティは非現実的ですが、適切な注意により実務レベルでのリスク管理は可能です。重要なのは、リスクを理由に活用を避けるのではなく、リスク管理により個人・組織の成長機会を最大化することです。

AIリスク管理の基本的考え方

米国の国立標準技術研究所(NIST:科学技術標準化を担う連邦政府機関)の ガイドラインでは、AIリスク管理において以下の基本的考え方が示されています。

- Ⅰ.完全なリスク排除ではなく適切な管理

-

リスクをゼロにすることは不可能ですが、許容可能なレベルまで低減することは可能です。米国の国立標準技術研究所(NIST)は、「リスクを完全に排除しようと することは、実際には逆効果になりうる」と指摘しています。重要なのは、「安全に使う方法」を確立することです。

例:交通事故のリスクがあるからといって車を使わないのではなく、 安全運転のルールとガイダンスで管理しながら活用する。

- 出典の該当箇所:p.4, Section 1.1 “Understanding and Addressing Risks, Impacts, and Harms”

- Ⅱ.教育とガイドラインによるリスク予防

-

禁止ではなく、教育とガイドラインによってリスクを予防します。 AI活用のリテラシーを組織全体で育むことが、最も効果的なリスク対策であり、AI活用における「シートベルト効果」としての安全装置となる。

例:「この情報はOK、この情報はNG」という 明確な判断基準をガイドラインとして共有。

- 出典の該当箇所1:p.23, Table 1, GOVERN 2.2

- 出典の該当箇所2:p.8, Section 1.2.4 “Organizational Integration and Management of Risk”

- Ⅲ.リスク管理による便益の最大化

-

潜在的なリスク被害を把握し効果的に管理することで、より信頼できるAIシステムとなり、個人、組織、社会へ便益を還元することができます。

-

例:車を「危険だから使わない」では移動手段を失い生活が制約される。 「どう安全に使うか」という建設的な注意で、利便性とリスク管理を両立。

- 出典の該当箇所:p.4, Section 1.1 “Understanding and Addressing Risks, Impacts, and Harms”

3-2.実務に効く基本リスクへの準備

第1週では、AI活用を始めるための基本のリスク対策の概念を学びました。より実務における実践的な対策は、第3週Vol.3で体系的に学びます。

リスク対策の基本準備

- 取り扱い情報の重要レベル設定:社内で利用できるデータの入力情報の分類を定義する。(以下で解説。)

- 利用するAIサービスの使用におけるポリシーの確認:入力データがAIに学習利用されないか、データ保存期間など。

- 法人契約の内容確認:データ保護の契約条項を確認

- 自社の関連部門との連携:組織のIT部門・法務部門に利用方針を確認

情報のレイヤー構造「入力情報の3分類」

AI活用の前提として、扱う情報を3段階の分類例を紹介します。

- リスクレベル:高

-

- データ内容:未公開の財務情報、個人情報、契約情報・法務文書など

- 留意点:自社の独自環境を構築して、AI活用する場合を除く。

- リスクレベル:中

-

- データ内容:議事録・報告書、プロジェクト計画、社内分析資料

- 留意点:匿名化・抽象化などの情報変換を施して利用する。

- 情報の変換例:

-

- 実名 → 役割名

- 固有名称 → 一般名称

- 顧客名 → 抽象表現

- 具体的数値 → 概算レンジ

- リスクレベル:低

-

- データ内容:公開情報である業界情報、一般的なビジネス知識やメール雛形(個人情報を含まない)、公開統計データ(論文・白書)

※留意点:出典元の信憑性を確認して、出典先を明示する。

- AI利用前にデータ取り扱いポリシーと学習利用の有無を確認

- 入力情報は簡潔に3段階(機密・社内限定・一般公開)に分類する

- 公開されている一般情報以外は、名称などを変換(一般化・抽象化など)して利用する

3-3.倫理・ガバナンス観点からの理解

AI活用における倫理の考慮は、道徳的な議論というより、ビジネス上のリスク管理として捉えることが適切です。

実務的な倫理の5原則

- 透明性の確保

-

AI活用の事実を適切に開示し、最終的な責任の所在を明確にする。

- 公正性の維持

-

AIの出力に含まれる可能性のあるバイアスを認識し、人間の検証と判断で補正する。

- 人間中心の活用

-

AIが生成した結果が、個人のプライバシーや尊厳、基本的な自由を侵害する可能性を検証する。

- 説明責任の担保

-

AI活用による判断や提案について、その根拠と人間による検証プロセスを説明できるようにする。

- 社会への影響

-

AIシステムの導入が、雇用、地域社会、環境などに意図せぬ負の影響をもたらす不適切な結果が生じないよう、全てのステークホルダーへ配慮と検証の意識を保つ。

- セキュリティは完全回避ではなく適切な管理により実用的レベルで対応

- AI倫理は道徳的議論ではなく、ビジネス上のリスク管理として捉える

- 活用データはリスクレベルで3分類して、一般情報以外は匿名化・抽象化してデータ活用

- 倫理・ガバナンスは、道徳的な議論というより、ビジネス上のリスク管理として扱う

- 透明性、公正性、人間中心、説明責任、社会への影響の5つの観点でAI活用を推進

以上でAIの基本のリスク概要を学んできました。次に、実践的なAIの活用技術を学んでいきます。

4.実用的なAI活用の一般領域

AI技術を効果的に活用するためには、AIの現実的(2025年時点)な得意・不得意を具体的に理解し、抽象的な期待ではなく、能力に基づいた活用計画を立てることが成功につながります。

4-1.高い精度で実行可能な作業

文書の要約と整理:

- 長文レポートの主要ポイント抽出

- 複数資料の統合的な整理

- 会議録からのアクションアイテム抽出

- 規程・マニュアルの重要箇所の特定

情報の変換と再構成:

- 技術文書の平易な説明への変換

- データの表やグラフでの可視化提案

- 文章の文体や口調の調整

- 内容の詳細度レベルの調整

アイデア量産と初期検討:

- ブレインストーミングの支援

- 問題解決のためのアプローチ提案

- 改善案の複数パターン生成

- 計画の初期フレームワーク作成

4-2.中程度の精度で実行可能な作業

分析と評価:

- データの傾向分析(統計的知識の範囲内)

- 競合比較の基本フレームワーク作成

- リスク要因の体系的な洗い出し

- 選択肢の多角的で客観的な評価

専門的内容の基礎検討:

- 業界動向の一般的分析

- 法規制の基本的な整理

- 技術トレンドの概要把握

- 市場環境の基礎情報収集

4-3.困難が伴う傾向の作業

技術面の困難:

- 学習データの鮮度的限界

- 同じ質問でも回答が変動する一貫性の制約

- 長い対話で回答の文脈の混乱

組織固有の判断:

- 企業文化に適合した判断

- ステークホルダー間の関係性の考慮

- 暗黙知を踏まえた状況判断

- 組織内の政治的・感情的な要因への配慮

高度で深い判断:

- 高度で複雑な専門知識の検証

- 責任を伴う最終決定

- 過去に事例がない創造的な戦略立案

- 倫理的・価値観的で共感を伴う判断

自律型AIやAGI(汎用人工知能)の進化により、自己学習・自己改善するAIが登場すれば、感情理解を含む認知機能の実装が進むことで、AI活用領域が大きく広がる可能性があります。

以上で、AI活用における主要な活用領域の可能性を理解してきました。次は、これらの知識を基に、「実際の業務にAIをどう活用するか」技術的制約の観点から基本原則を学んでいきます。

4-4.AIの基本活用の4原則

これらの理解を基に、基本4原則を効果的にAI活用するために認識しておきます。

- 原則1:段階的な拡張

-

影響範囲の小さい業務から開始し、徐々に適用範囲を拡大することで継続意欲を保つ

→後述の「AIとの初期成功体験の設定と進め方」の章で詳細を学びます。

- 原則2:検証の前提

-

AIの出力は常に検証し、人間の判断を最終的な基準とすることで誤認による判断ミスを避ける

→Vol.2にて、詳細な思考技術(クリティカル思考)やVol.3で実践検証法のファクトチェックを学びます。

- 原則3:文脈提供

-

必要な背景情報は明示的に提供し、曖昧な指示を避けて適確な回答を得られる要に配慮する

→次章の「効果的な質問設計の原理」で詳細を学びます。

- 原則4:継続学習

-

技術革新が早く、活用方法の継続的な更新が不可欠

→Vol.4にて、方法論を学びます。

- AI技術の具体的な能力範囲を理解することで現実的な活用計画が立てられる

- 入力情報のセキュリティレベル(機密・社内限定・一般)に分類し対応方針を設定する

- 法的・規制的リスクは完全回避ではなく適切な管理により対処する

- 技術的制約(情報鮮度・文脈理解・一貫性)を理解し、それを前提とした活用設計が成功につながる

- 「段階的活用」「検証前提」「文脈提供」「継続学習」の4原則が効果的活用の基盤となる

技術的な理解とAIの基本原則を学びから活用イメージを膨らましたところで、効果的なAI協働のための思考と対話技術について整理していきます。

5.AIと協働する「問いの技術」概念

5-1.構造化による問題整理

複雑な課題をAIとの協働で解決するためには、問題を適切に整理・分解した上で段階的に進める「構造化」が重要です。今回は、効果的な問いの設計と対話の基本アプローチを学びます。(第2週では、実践的な「問題の構造化」を学習します。)

問題分解の基本の手順:4ステップとAIへの問いの例

「現在直面している課題の全体を教えてください」

「この問題は、どのような要素に分解できますか?」

「各要素の重要度と緊急度はどう評価できますか?」

「これらの要素は、どのように関連していますか?」

5-2.効果的な「問いの設計」基本原理

AI協働において、重要なスキルの一つが「適切な質問を設計する能力」です。曖昧な問いかけでは、曖昧な回答しか得られません。鍵は構造化された質問で、具体的かつ有用な回答を得ることです。以下に3つの要素と質問例を掲載します。

問いの3つの基本要素

- Ⅰ.背景・文脈の提供

-

例:「製造業で従業員50名の当社を勘案した想定」 「来期の事業計画策定についての提案」 「競合他社との差別化を図る目的の戦略立案」

- Ⅱ.制約条件の明示

-

例:「予算は年間500万円以内とする」 「3ヶ月以内に実行可能な内容とする」 「既存システムとの互換性を考慮する」

- Ⅲ.具体的な要求範囲の設定

-

例:「3つの改善案を提案してください」 「リスク要因を優先度順に整理してください」 「実行可能性の観点から評価してください」

問いの原理を把握した上で、実際にAI活用で頻繁に必要となる「問題整理」で最初に提供すべき情報を確認してます。

提供すべき情報

AIが適切な回答をするためには、十分な情報の提供が不可欠です。AIにビジネスにおける課題解決を提案させる場合の、一般的に提供すべき情報を挙げます。

- 現状の状況:業界・組織規模・現在の課題の背景

- 背景:これまでの取り組み概要や結果・問題点

- 制約・前提条件:利用可能なリソース・制約条件

- 期待値:期待する成果のイメージ

- 問いの例

-

建設業で従業員20名の当社では、現場管理の効率化が課題となっています。これまでに工程管理ソフト「(ソフト名)」を導入しましたが、現場での操作性の問題(具体例を記載)で定着しませんでした。限られたIT投資予算、約100万円以内で、現場作業員にも受け入れられる効率化システムの定着方法を提案してください。

- 問いの構成:

-

「現状の状況(業界・組織規模)」>「背景(課題の概要・問題点)」>「制約条件」>「期待値」

5-3.AIと協働で思考を深める「対話パターン設計」

AIを「思考の鏡」として活用する対話術

AIの推論能力(例:Chain of Thoughts)の向上により、求められるスキルが変化しています。

従来はAIの弱点を補う「プロンプト最適化」が重要でしたが、現在は自然言語で複雑な問題を解決できる「協働アシスタント」として進化しています。

この変化により、AIの能力を最大限に引き出す「対話設計」、特に「問いの構造化」が核心的なスキルとなります。AIとの対話は自身の思考を映す「鏡」であり、問いの質が思考の質をそのまま反映し、思考そのものを磨き上げます。

この原則を理解することが、次回Vol.2で学ぶメタ認知の土台となります。効果的な協働のために、以下の「4段階の対話アプローチ」が有効です。

対話を深める4段階の問いのアプローチ例

「営業効率を向上させる一般的な方法にはどのようなものがありますか?」

「その中で、BtoB製造業で営業担当者が3名という小規模チームに適用可能な方法はどれでしょうか?」

「それらの方法を実行するために必要なリソースや期間はどの程度でしょうか?」

「最も効果が期待できる方法について、具体的な実行計画を提案してください」

- 構造化された質問(背景・要求範囲・制約条件の明示)により具体的で有用な回答を得られる

- 複雑な問題は、全体把握→要素分解→優先順位設定→相互関係分析の4ステップで整理する

- 十分な文脈情報(現状・背景・前提・期待・関連情報)の提供がAIの回答品質を大きく左右する

- 一度の完璧な質問より、段階的に思考を深める「対話パターン」(全体把握→適合→具体化→計画)の手順が有効

基本的な協働思考を把握し、これらの理論を実践に移して具体的な成功体験を導く方法を学びます。

6.AIとの初期成功体験の設定と進め方

6-1.なぜ初期成功体験が必要なのか

AI活用への取り組みにおいて、初期の成功体験は、継続的な学習と活用への強い動機を生み出す「着火剤」となります。まずは、低リスクな活用から始め、着実にスキルアップを図ることが推奨されます。

低リスクなAI活用:スモールスタートのススメ

初期の取り組みでは、失敗しても影響範囲が小さく、成功すれば明確な価値を感じられる低リスク活用から始めることが推奨されます。

文書の要約:

- 長文の報告書や調査資料の要点整理

- 会議資料の重要ポイント抽出

- 業界レポートの概要作成

アイデアの初期整理:

- ブレインストーミングの結果整理

- 改善提案の体系化

- 企画アイデアの構造化

情報収集の効率化:

- 競合他社の基本情報整理

- 市場動向の概要把握

- 技術トレンドの基礎調査

次に、これらAI活用でつまずかないための基本のスキルアップのプロセスを解説します。

6-2.段階的なAI活用によるスキルアップ

AI活用の基本的な操作を段階的に習得することで、確実なスキルアップが可能です。

以下は、営業会議の議事録から営業戦略の施策提案、営業向けの説明資料をAI協働で作成するプロセスを例に解説します。

既存の情報を簡潔にまとめる作業から開始します。これは失敗リスクが比較的低く、AI活用の効果を実感しやすい操作です。

- 実践の指示例:

-

「営業計画における議事録から、決定事項と次回までのアクションアイテムを整理しまとめてください。」

既存の情報から関連情報を抜き出し分析するための作業を依頼します。これはStep1の要約の応用技術として、業務の効率化からAI活用の価値を肌感覚で感じさせます。

- 実践の指示例:

-

「決定方針に基づいて、当社の事業に関連する業界の直近3年間の市場動向を抽出してください。」

新しいアイデアを発想する作業です。創造性や経験値が求められますが、大きな価値を感じられます。

- 実践の指示例:

-

「市場動向の分析から、営業方針に見合う施策案を3つ提案し、その中で実現性と成果が期待出来るものを1つ選び、理由を提示してください。」

既存の情報を異なる形式や視点で再構成する作業です。最も高度で応用範囲も広い活用です。

- 実践の指示例:

-

「この提案内容を、顧客視点を維持しつつ、弊社の営業担当者に分かりやすく説明できるA41枚の説明資料にしてください。」

6-3.個人レベル:小さな成功パターンを積み重ねる

組織での本格的なAI活用の前に、個人レベルで小さな成功体験を積み重ねることは継続したAI活用動機の維持に不可欠です。日常業務における活用法を確認していきます。

日常業務での小さな改善:

- メールの文面チェックと改善

- 資料の構成案作成

- 説明文章の分かりやすさチェック

学習・自己啓発での活用:

- 専門書の重要ポイント整理

- セミナー内容の要約作成

- 新しい概念の理解支援

改善活動の支援:

- 業務課題の因果関係などの構造整理

- 改善対策のアイデア出し

- 対策アイデアのリスク考察と実施における優先順位の策定支援

次に失敗パターンから鑑みた、AI活用の対処法を考察します。

6-4.よくあるAI活用の失敗例と対処テクニック

初期の取り組みでよく見られる失敗パターンを理解し、適切に対処することでAI活用が挫折することを回避させます。

- 失敗パターン1【マインドセット課題】:期待値が高すぎる場合

-

「完璧な提案書を作ってもらおう」

- 対処法:

-

初期段階では「たたき台の作成」「アイデアのきっかけ作り」程度の期待値に設定する。

- 失敗パターン2【必要情報の欠如】:質問が曖昧すぎて一般的な回答しか出てこない。

-

「貼付したテンプレートを基に事業計画書を作成してください。」

- 対処法:

-

業界・事業規模や現状の課題・目標、その他の市場の制約条件など自社の状況を把握できる情報を提示した上で依頼する。

- 失敗パターン3【対話法の課題】:期待通りの回答が出てこなく、一回で対話を諦める。

-

「なんだ、AIはまだ実用的ではないな…」

- 対処法:

-

「もう少し具体的に」「別の角度から」など、対話を継続して適切な回答を導く意識をもつ。

- 失敗パターン4【信憑性の課題】:生成情報をそのまま使用して信頼を失墜させる。

-

「思っていた以上に、AIの出力内容は良い感じだ。このまま上司に提出しよう。」

- 対処法:

-

AIの出力は「素材」として捉え、必ず人間による事実確認・修正などのファクトチェック=検証作業や編集を行うことで、AIの誤回答による信頼失墜の事態を回避する。

次に個人レベルの成功体験をチームへ共有・移植する方法を見ていきます。

6-5.チームレベル:情報の共有プロセス

AI活用を組織内に浸透させるには、成功体験を組織レベルで情報共有する仕組みが不可欠です。基本は、以下に示す「記録」→「共有」→「改善」の継続サイクルを構築します。

Ⅰ.成功体験の記録:

- どのような課題に対してAIを活用したか

- どのような質問・指示をしたか

- どのような結果が得られたか

- どの程度の時間短縮・品質向上が実現したか

Ⅱ.チーム内での共有:

- 週次のチームミーティングでの共有

- 効果的だった指示方法(プロンプト例)の記録と共有

- 失敗から学んだ教訓の共有

Ⅲ.継続的な改善:

- より効果的な活用方法の模索

- 新しい活用領域の検討

- チーム全体でのAI活用の標準化

- 初期の成功体験がその後の学習・活用意欲を大きく左右する

- 低リスク・高価値の活用例(要約・情報収集・アイデア整理)から段階的に開始する

- 要約→分析→生成→統合で基本指示を習得し、高度なAI活用へ効果的に移行する

- よくある失敗パターン(期待過多・質問の曖昧さ・対話中断・無検証)を理解し適切に対処することで挫折を回避できる

- 個人レベルの成功体験を、記録→共有→改善のサイクルで組織レベルに発展させ利用機会の浸透を図る

この個人の成功体験を基に、チーム全体で共有することで、個から集団力への波及効果が期待されます。それでは、第1週全体の学習成果を振り返り、より高度なAIリテラシー学習段階の準備へ備えます。

7.第1週のまとめと次回への準備

第1週の学習で得られた成果を確認し、AI活用における最も重要な初期のマインドセット、すなわち「問題を適切に整理し、効果的な質問を設計する能力」の気づきを、次回の学習教材におけるより実践的な問題解決に繋げるためのまとめと確認をします。

7-1.第1週で達成すべき目標

第1週の学習により、以下の状態に到達していることを確認してください。

マインドセット面:

- AI活用に対する過度な不安や期待が適切なレベルに調整されている

- AIを「協働アシスタント」として捉えらる意識を持つ

- AIが業務の効率化と思考の支援の総合OSとして機能することを理解している

知識面:

- AIの基本原理(パターン学習による推論など)を説明できる

- 情報のレベル別分類方法の3つのレイヤーを説明できる

- 既存技術とAIの組み合わせによる相乗効果の例を挙げて説明できる

実践面

- 自然言語での基本的な質問設計と文脈提供ができる

- 要約・分析などの基本指示で適切に成功体験を得られる

- 自然言語の対話による、業務改善と思考支援の両面を実感している

7-2.グループワークガイド(目安:30分ほど)

1人で学習している場合は、学んだ内容をAIに説明し、AIからフィードバックをもらう練習を実施する。

個人の学びを共有する(5分)

今回の学びをチームへ共有する:

- AIに対する期待値やその後の変化

- AIの特性や限界を感じたエピソード

- AI協働における成功体験など

グループディスカッション (20分)

以下のテーマから1-2つを選んで議論する:

- 今後のAI協働で期待する業務活用

- 基本的なリスク管理の個人の対策や意識

- AI活用で本当に解決したい問題やその理由

- AIとの対話における工夫

知識の統合(5分)

以下のテーマから1つを選び実施する:

- グループとしての気づきを3つにまとめる

- 次週(問いの設定)に向けた準備事項の確認

- AI協働で実践したい業務内容を共有する

- 成功事例だけでなく、困難も積極的に共有させる

- 「なぜそう考えたか」という自省や振り返りを促す

- 異なる思考スタイルの価値を認め合う雰囲気を作る

7-3.より高度な活用への準備

第1週の基礎的な理解と体験を踏まえ、第2週以降のより高度な内容への準備を行います。

第2週への準備

- 解決したい具体的な業務課題の洗い出し

- より複雑な問題解決への挑戦意欲の醸成

- AI協働で成し得る自分の成長イメージ

第1週で構築した基盤は、AI活用の長期的な成功のための重要な土台です。焦らず着実に、しかし継続的に学習を進めることで、組織全体のAI活用能力を向上させることができます。

7-4.次回への学習動機を保つ意識付け

第1週の体験を通じて、あなたは重要な発見をしているはずです:「AI活用において最も重要な初期のマインドセットは、技術的な操作スキルではなく、問題を適切に整理し、効果的な質問を設計する能力」という気づきです。

しかし、ここで新たな問いが生まれます:

「この基礎的な能力を、より複雑で実践的な問題解決にどう活用できるか?」

この問いに答えるための具体的で実践的な方法論を、第2週以降で学んでいきます。

- 第1週のマインドセット・知識・実践の3面での到達目標を意識する

- AIが「業務負荷の軽減」と「思考の支援」という両側面の価値を持つOSとして機能することを認識する

- 基礎的な理解から実践的な問題解決への発展に関心を向ける

- 最も重要な初期の気づき:「技術的な操作スキルではなく、問題を適切に整理し、効果的な質問を設計する能力」こそがAI活用の核心である

- 個人の成功体験をチームへ共有・移植することで組織のAI活用が動き出す

- 継続的な学習こそが、AI時代における持続的な競争優位性の源泉となる

第1週で築いた確固たる基盤の上に、第2週ではAI協働で複雑な問題解決の実践的な「問いの設計」技法を積み重ねていきます。

エピローグ

基盤から実践へ向けて

第1週のプログラムを通じて、重要な変化の第一歩を踏み出しました。AI活用への不安を建設的な関心に変化させ、基本的な協働の感覚を身につけてきました。

しかし、真の価値創造は、この基盤の上に実践的なスキルを積み重ねることで実現されます。適切な問題の整理、効果的な問いの設計、リスク管理、そして組織的な活用推進。これらの技術を習得することで、AI協働は単なる効率化を超えた、本質的な価値創造の手段となります。

第2週では、より実践的な複雑な問題解決のための具体的な技法を積み重ねていきます。継続的な学習こそが、AI時代にも通ずる持続的な競争優位性の源泉です。AIを「使う」から「使いこなす」へ学びを進化させていきます。

この記事のURLをNotebookLMに読み込むことで、動画・音声解説や理解度クイズなどを自動生成し、空き時間に自律学習にも活用できます。

生成AIを理解するための「用語集」

※各タイトルをクリックすると、詳細な解説が表示されます。

AI協働アシスタント

AIを単なる道具ではなく、対話を通じて思考を深める存在として捉える概念。

問いの設計

適切な背景情報と制約条件を提供し、有用な回答を引き出す質問を構築する能力。

構造化

複雑な問題を要素分解し、論理的な関係性を整理すること。

メタ認知

自他の思考プロセスを客観的に認識し、制御する能力。(Vol2で詳述)

ハルシネーション

AIがもっともらしい誤情報を生成する現象。(Vol3で詳述)

AIの推論能力

回答に至るまでの思考プロセス(論理的なステップ)を段階的に示すことで、より複雑な問題解決や正確な結果を生成する能力。

参考文献&WEBサイト

- 岡瑞起ほか 「『AI時代の質問力』 プロンプトリテラシー 」:翔泳社 2024年

- 安藤昭子 「問いの編集力 思考の『はじまり』を探究する」:ディスカヴァー・トゥエンティワン社 2024年

- クーリエ・ジャパン「AIで逆に仕事が増える 4割が経験する「ワークスロップ」の落とし穴」:2025年10月2日閲覧

- Forbes Japan「AIは雇用を脅かすのではなく、職務を変革している」:2025年10月18日閲覧

- Forbes Japan「AIに振り回されるな、使いこなせ:非IT専門家のためのシンプルガイド」:2025年10月18日閲覧

- Forbes「LinkedIn Reveals The Most In-Demand Skills On The Rise For 2025」:2025年10月20日閲覧

X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローを頂くと最新記事を読み逃すことなく閲覧頂けます。