日本の製造業は、静かに瀬戸際に立たされています。製造業の事業所の多くが「指導する人材が不足している(61.8%)」とアンケート回答する中※、数十年の経験を積んだベテラン技術者の「この音は異常」「この色味では品質が保てない」という勘やコツは、企業の核心的な競争力そのものです。(※出典:厚生労働省『2024年版 ものづくり白書』第2章P6.PDF:2,907KB)

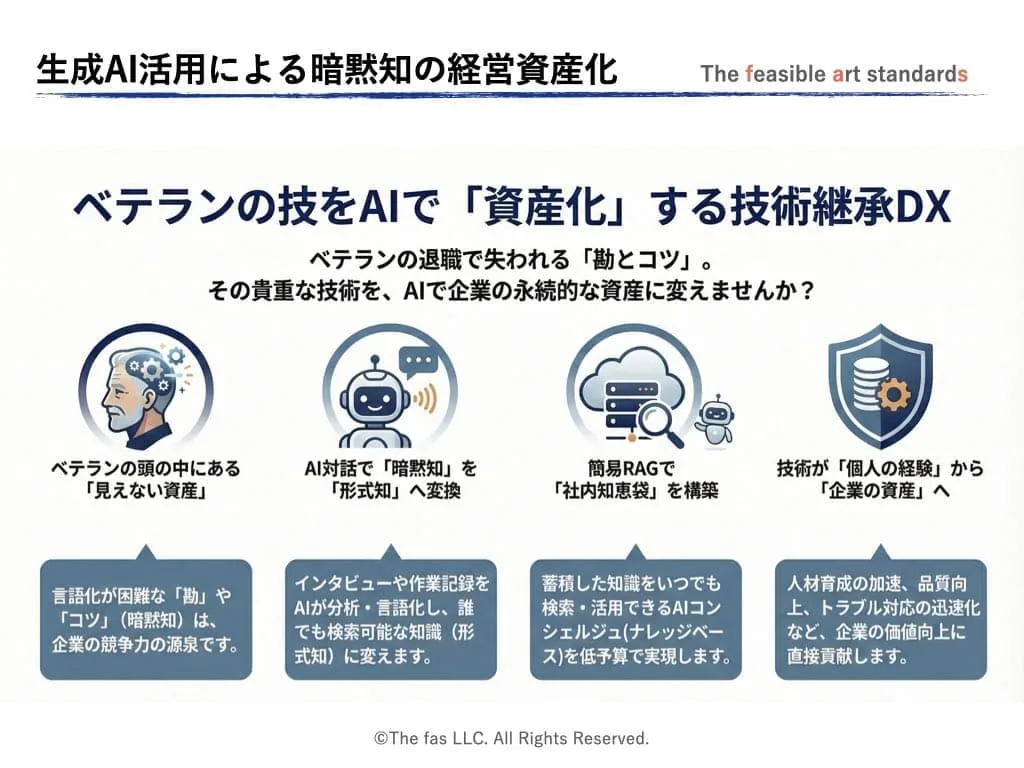

この技術継承の危機に対する解決策として、生成AIを活用した暗黙知の形式知化が一つの鍵となりえます。生成AIは、従来は困難とされていた経験則の言語化や体系化の分析とパターン抽出を支援し、限られた予算内でも効果的な技術継承システムの構築を可能にします。

本記事では、この生成AI活用の有効性を踏まえ、従業員300人以下の中小製造業が技術継承と人材育成のための社内ナレッジベース構築を低予算で実現する具体的な方法を、実践的な観点(本編)や投資対効果の試算(後編)を詳しく解説します。

中小製造業の技術継承DXと生成AI活用による暗黙知の形式知化

暗黙知と形式知の関係性

暗黙知は、哲学者マイケル・ポランニーが提唱し、後に野中郁次郎氏らが経営学に応用した概念です。これは、言語化や数値化が困難な、経験や直感に根ざした知識を指します。

具体的には、職人の「手の感覚」や営業担当者の「顧客距離感を測る直感」などが典型例です。暗黙知は主観的・個人的かつ身体的要素が強く、完全に言語化することが困難な特性を持ちます。

これに対し、形式知は、言語や図表で明確に表現できる知識であり、マニュアルやデータベースとして体系化することで組織内で共有可能です。客観的かつ論理的に構造化され、デジタル媒体での保存や伝達が容易です。

組織の知識管理において、両者の関係性を理解することは不可欠です。暗黙知を完全に形式知に変換することは不可能であり、両者が相互補完的に機能するような仕組みを設計することが、組織の競争力向上につながります。

ベテラン技術の企業資産価値

製造業特有の暗黙知の4類型

製造現場に存在する暗黙知は、企業の競争力の源泉となる「見えない資産」です。しかし、効果的な解決策を実施するためには、まず暗黙知そのものの性質を正確に理解する必要があります。

これを体系的に理解するため、以下の4つのカテゴリーに類型化して考察します。

- 1.技術的判断

-

製品の品質を左右する微細な変化を感じ取る能力です。金属加工において「この切削音は刃物が摩耗している」「この表面の光沢では耐久性に問題がある」といった判断は、数値では表現できない経験則に基づいています。

- 2.工程最適化

-

生産効率を最大化するための段取りや順序に関する知識です。同じ製品を作る場合でも、材料の特性や設備の状態、作業者のスキルレベルを考慮して最適な工程を組み立てる能力は、ベテランならではの暗黙知といえます。

- 3.トラブル対応力

-

予期せぬ問題が発生した際の対処法です。設備故障、品質不良、納期遅延などの緊急事態において、迅速かつ的確な判断を下すノウハウは、多くの失敗と成功を経験したベテランが持つ貴重な資産です。

- 4.コミュニケーション力

-

顧客や協力会社との関係構築、社内調整における暗黙のルールや慣習です。「この顧客にはこの説明方法が効果的」、「この時期のこの依頼は断るべき」といった判断基準も、重要な暗黙知の一部です。

ベテラン社員が実行している3段階の判断プロセス分析

熟練技術者の判断は、主に3段階のプロセスを経ていると考えられます。

五感を通じて現場の状況を把握します。機械の音、材料の手触り、製品の色味など、複数の感覚情報を同時に処理しています

現在の状況を過去の経験と照らし合わせます。「以前にこのような状況があったときにはどうしたか」、「このパターンでは通常どう対応するか」といった形で、蓄積された経験データベースから類似事例を参照しています

複数の選択肢から最適解を選択します。この際、単一の基準ではなく、品質、コスト、納期、安全性など複数の要素を総合的に勘案した意思決定を行っています。

形式知化における2種の経済的インパクト

暗黙知の形式知化が企業に与える経済的インパクトは、直接的効果と間接的効果の両面から評価できます。

- 直接的効果

-

技術継承期間の短縮による人件費削減が見込まれます。従来の徒弟制度では、熟練技術者になるまでに5~10年を要していたとします。しかし、ベテランの判断プロセスを体系化し、AI支援による反復学習環境を整備することで、基礎技能習得期間を従来の60~70%程度(目安)に短縮できる効果が期待されます。

これは、学習者が疑問を持った際に、即座に過去の事例や判断基準をAIチャット機能が返答することで周囲の人の労働時間に負担を掛けずに自己解決できるためです。

- 間接的効果

-

ナレッジベースによる経験則の共有化で、品質安定化による不良品減少、トラブル対応時間の短縮、顧客満足度向上による受注拡大、技術継承の途絶による機会損失の回避が期待されます。

暗黙知の形式知化を効果的に進めるためには、知識変換プロセスの理解が重要です。特に、経験則を言語化する「表出化」プロセスにおいて、AIとの対話が革新的な役割を果たします。

これら製造現場における暗黙知の特徴を理解した上で、形式知化するために知識変換フレームワークであるSECIモデルを解説します。

製造業技術継承におけるSECIモデルと暗黙知形式知化プロセス

これは一橋大学の野中郁次郎名誉教授が提唱した知識創造理論で、以下の4段階の頭文字を取ったものです。組織内における暗黙知の形式知化への変換プロセスをこの4段階モデルで説明します。

- S:Socialization:共同化

-

ベテラン社員と新人が共同作業を通じて暗黙知を共有する段階

- E:Externalization:表出化

-

暗黙知を言語化・文書化して形式知に変換する段階

- C:Combination:連結化

-

複数の形式知を組み合わせて新たな知識体系を構築する段階

- I:Internalization:内面化

-

形式知を実践を通じて個人の暗黙知として習得する段階

AIを活用した技術継承では、特に「表出化」プロセスの効率化が期待されます。従来は、熟練者の経験則を言語化するのが困難でした。これを人による観察とインタビュー調査による共同化体験から得た情報ソースをAI活用で効果的にパターン抽出や情報分類などで、ナレッジベースとして効率的に形式知化させます。

- 製造業の暗黙知は技術的判断、工程最適化、トラブル対応、コミュニケーションの4分野に分類

- ベテランの主な判断プロセスは状況認識→パターン照合→判断決定の3段階

- 形式知化の効果は直接的(人件費削減)と間接的(品質向上等)の両面で評価

- SECIモデルの中でも、暗黙知を言語化する「表出化」フェーズでAI活用が効果を出す

- 経済効果を正確に把握するためには、導入前後の定量的測定が欠かせない

このような暗黙知の価値と経済効果の理解を基盤として、次に実際に必要な仕組みや導入プロセスについて目を向けてみましょう。

生成AI RAGシステムによる中小製造業技術継承DX:低予算実装ガイド

導入に向けた戦略骨子から定める

中小製造業が暗黙知のナレッジベース化をAI活用で低予算でも成功させるには、技術の選定よりも先に全体戦略の策定・設計が重要になります。以下の3つの観点から戦略骨子を組み立てます。

段階的導入アプローチの策定

- Phase 1:PoC※:概念実証の実施– 約1~2ヶ月(基本機能の有用性、社内の受容性を評価)

- Phase 2:部分導入 – 3ヶ月〜6ヶ月(運用プロセスの確立と効果測定)

- Phase 3:本格展開 – 7ヶ月以降を目安(全社的な技術継承プラットフォームとして活用検討)

投資対効果の明確化

- 初期投資の最小化

- 効果測定可能な指標設定

- 撤退基準の事前設定

組織変革の準備

- 推進体制の構築

- 社内教育計画

- 変革抵抗への対策

※PoC:Proof of Concept(新しい技術や仕組みが実際に使えるかを、本格導入前に小規模で試して確認する概念実証を指す。

戦略骨子の概要を把握した上で、次に実際にどの様な仕組みが社内に必要か詳細を説明していきます。

製造業の技術継承に最適なRAGシステムによる社内ナレッジベース構築

ナレッジベース構築で業務効率を向上させる仕組み

収集した暗黙知を形式知として独自環境の社内インフラで検索・参照できる、 RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)は、企業の既存資料やデータなどを活用して、より正確で関連性の高い回答を自動生成するAIを活用したシステムです。

RAGシステムの導入メリットと活用方法

社内に散在するデータ情報を一元的に集約・管理して、生成AIがそれを収集・分析することで、効率的な形式知化と社内ナレッジベースを構築します。

一言でRAGを表現すると、格納した情報ソースを基に要点を抽出し、質疑応答をAIが担当する社内情報コンシェルジュの役割です。

AIとの対話形式で、RAGに登録した情報ソースから必要な関連情報を検索して回答するQ&A機能などが主な活用方法として挙げられます。

その他、製造業に特化した活用法では、設備保全マニュアル・専門資料や過去の保守記録をRAGに登録することで、保全手順や故障履歴を図面付きで品質管理の対応の敏速化が可能になります。

その他、設計支援や、検査手順の文献・画像の説明付き不良部位の分類ライブラー化で検査精度の向上などの活用があります。

ここで、生成AIの特徴へ理解を深めるために、AI活用のメリット・デメリットを確認します。

生成AI活用におけるメリット/デメリット

現在の生成AI技術では、人間の頭の中にある未言語化の暗黙知を直接読み取ることはできません。AIの役割は、既に言語化されたデータから隠れたパターンや関連性を発見し、人間の理解を支援することです。

音声データのテキスト変換と意味解析を行う際は、専門用語や業界特有の表現に対応できるよう、事前に語彙辞書を整備することが重要です。また、AI分析の結果は必ず人間の専門家が検証し、文脈に即した解釈を行う必要があります。

生成AIは多様な情報ソースから、パターン抽出や発見をしたり、校正作業や長文の要約、多言語への翻訳や複雑な数式の計算など、人では時間が掛かる作業を瞬時に行う生産性に富んでいます。

AIの主な特徴:

- 情報ソースからパターン抽出・発見・分類作業

- 要約や翻訳

- 複雑な計算

- フィジカル面やメンタル面で疲労なく継続的な作業遂行

その反面、誤回答を生成することもあります。人間は生成AIの回答を盲信せずに、検証しながら適切な発想を導くプロデューサー的な役割が求められます。

AIの主なデメリット:

- 誤回答の発生(ハルシネーション)

- 最終判断のファクトチェックは不可欠

- 著作権侵害の危惧

AIの主な特徴を把握したところで、次にRAGシステムを運用する際のAIと人間の適切な役割分担について考察していきます。

生成AIとの主な役割分担

RAGシステムを効果的に活用するためには、AIと人間それぞれの得意分野を理解し、適切な役割分担を行うことが重要です。

| 活用対象 | AIで代替・補助できる業務範囲 | 人が担うべき範囲 |

|---|---|---|

| 会話記録の整理 | 要約・分類・パターン抽出 | 文脈や感情の解釈を追記 生成された文章の校閲 |

| 教育資料の下書き作成 | 章立て、文章構成、 設問の初期設計 | 実例追加、語調の調整、社風に合った言い回しに最終調整 |

| ナレッジベースのデータ整備 | 一覧化・タグ分類・時系列整理 | タグの設定・調整 知見・情報の取捨選択 |

| ナレッジ共有・検索 | チャットボットによる自動応答、FAQ自動生成 | 現場での運用ルールの策定 利用状況の把握と改善 |

RAGを含む生成AIの特徴の理解を深めたところで、次に具体的にどのような既存サービスを選ぶべきか選定ポイントなどを解説していきます。

最小の初期投資で始めるための選定基準を知る

- 導入・運用の容易さ(既存ビジネス環境との親和性)

- セキュリティレベル

- 拡張性(利用状況に応じて上位プランへ臨機応変にアップグレードが可能)

- コストパフォーマンス

大手企業では、独自仕様のRAGシステム開発に多額の投資を投じて構築する場合がありまが、費用面で、中小製造業では現実的ではありません。そこで、最小限の投資で行える簡易RAG構築が可能なサービスがあります。

上記の選定基準を満たす既存サービスとして、提供事業者が運用・保守まで含めたパッケージ化して提供するマネージドサービスで、Google社が提供する法人向けパッケージサービスです。

複数のビジネスアプリをパッケージ化で提供するWorkspaceに含まれる、生成AI技術を組み合わせたNotebookLMアプリが簡易RAG機能として月額数百円/ユーザーから利用できます。

参考:既存マネージドサービスと独自開発との簡易比較表

| 項目 | Workspace Starterプラン | 独自RAG開発 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 月払950円(税別)/ユーザーから | 数百万円~ |

| RAG機能 | 簡易・限定的機能の仕様 | 独自カスタマイズ可 |

| 日本語精度 | 高精度 | 開発次第 |

| 導入期間 | 即日~数日※ | 目安:1年弱~ |

| 技術的専門性 | AIリテラシー 一般的デジタルリテラシー | 高度な専門性 |

※データ整備・設定準備に作業工数が発生します。

NotebookLM活用による製造業RAGシステム構築と技術継承DX実践法

低予算で始める技術継承DX(月額10万円以下)

中小企業にとっては独自に開発費用をかけずに、既存サービスの利用が社内ナレッジベース環境を素早く導入できる最も現実的な選択肢となります。

前述したNotebookLMは、独自文書や画像などのデータを生成AIに取り込み、ユーザーのリクエストに応じて、データ検索や分析、文章の要約や画像生成などを可能とする簡易RAGとしてのナレッジベース機能を提供します。

ChatGPTのように直接ドキュメントを読み込む形式ではなく、指定ドキュメントを対象にナレッジベースを検索して回答を生成する簡易RAGシステムの仕組みと機能を備えます。

次に、NotebookLM導入における個別メリットや課題を確認していきます。

Workspace/NotebookLM利用するメリット

- Workspace法人利用料金は、月額950円/ユーザー(税抜・月払)から利用可能(料金体系は後に掲載)

- Google Workspace法人契約に含まれるGoogleドライブのインフラ環境やGoogleドキュメントなどの他サービスが一体化され利用ができ、シームレスな連携

- Googleの堅牢なセキュリティインフラの利用

- 一元的な請求管理が可能

- 14日間の無料試用期間で、契約前に内容を試してから決められる

- 利用状況に合わせて上位プランへの切り替えで機能拡張の移行ができる

NotebookLMを活用する際の留意点と課題

NotebookLMは低コストで簡易RAGを構築できる強力なツールですが、以下の課題も存在します。導入前にこれらを理解しておくことが成功の鍵となります。

利用上の留意点

- 同時処理できるドキュメント数に上限あり (契約プランにより変動)

- 音声ファイルの文字起こしの日本語認識率の精度は完璧ではない(2025年8月現在)

- 特定分野の専門用語の認識精度に限界があり、個別に校正・推敲が不可欠

- プライバシー設定の理解が不十分だとデータ漏洩リスクあり

- インターネット接続が不可欠(オフライン利用不可)

4つの課題と対策

- 詳細

-

現時点でNotebookLMは、Google Workspace内のドキュメント(Googleドキュメント、スプレッドシート、PDFなど)に対応していますが、基幹システム(ERP、MESなど)やIoTセンサーデータとのリアルタイム連携には制限があります。

- 対策

-

連携が必要なデータは定期的に手動で取り込むか、スプレッドシートを介した半自動的な運用を検討します。※契約プランにより、仕様変動の可能性あり。

- 詳細

-

回答のスタイルや長さのカスタマイズ機能はStandardプランで利用可能ですが、特定の業務ロジックに基づいた回答生成や、複雑なワークフローへの組み込みには限界があります。

- 対策

-

AIの回答を人が最終的に確認・修正するプロセスを組み込み、人間とAIのハイブリッド運用を前提とします。

- 詳細

-

PoC段階では問題になりにくいですが、全社展開で大量のデータを扱う場合、処理速度や検索精度が課題となる可能性があります。

- 対策

-

段階的導入アプローチを厳守し、Business Standardプランへの移行や、より大規模なデータ基盤の検討を視野に入れます。

- 詳細

-

Google Workspaceの堅牢なセキュリティインフラは利用できますが、機密性の高い情報を取り扱う際は、共有範囲やアクセス権限の管理を厳格に行う必要があります。

- 対策

-

Google Workspaceの管理画面で、きめ細かなアクセス制御を設定し、運用ルールを明確に定めます。

次項では、実際の基本プラン内容の2種を比較し確認します。

「Business Starterプラン」と「Business Standardプラン」の比較

Google Workspaceには複数のプランがありますが、NotebookLMのPoC利用を前提とした場合の法人契約プラン2種の機能面を比較します。

(参照元:リンクGoogle Workspace 2025年8月現在の料金体系。料金は変動する可能性があります。)

| サービス名 | Starterプラン | Standardプラン |

|---|---|---|

| 料金(月支払) | 950円(税別)/ユーザー | 1,900円(税別)/ユーザー |

| 利用可能なデータ容量/ユーザー | 30GB/ユーザー | 2TB/ユーザー |

| NotebookLMの制限 | 無料版と同等の機能制限(詳細は下記参照) | フル機能 |

| ノートブック数 | 100冊 | 500冊 |

| ノートブックあたりのソース数 | 50件 | 300件 |

| 1日の質問(チャットクエリ)数 | 50件 | 500件 |

| 1日の音声生成数 | 3回 | 20回 |

| 対応ファイル形式 | PDF, テキストファイル, Markdown, Googleドキュメント, Googleスライド, YouTube, Webサイト, 音声ファイル | 左記に加え、Microsoft Word, PowerPoint, Excel |

| 回答のカスタマイズ機能 | なし | 回答のスタイルや長さを自由にカスタマイズ可能 |

| チーム共有機能 | なし | 利用状況分析付きのチーム共有ノートブック |

| セキュリティ・プライバシー | 標準的なアクセス制御 | Google Workspace管理画面でのきめ細かいアクセス制御、組織内でのみ共有 |

備考

- 年間支払のディスカウント価格設定もあります(2025年8月現在)。

- 実際の導入には、データ準備作業が発生します。

- 事前に上位プランへの移行タイミングなどを含む、投資判断の評価軸:継続評価、拡張評価、撤退評価の判断軸を決めておくことが、投資計画の観点から推奨されます(詳細は後述)。

まずはPoCを実施するにあたり、最小限の実施範囲に絞り、最小人数で内製する方法を検討します。次章では理論値に基づいた初期導入費用の試算シミュレーション値を参考までに掲載します。

生成AI活用のRAGシステムの全体像が明確になってきたところで、次章では暗黙知の実践的な収集法について詳しく解説します。

製造業暗黙知形式知化の実践手法:技術継承DXの第一歩

社内で実施するインタビュー設計とデータ収集プロセス

システム環境の準備が整ったら、次に最も重要な要素である「暗黙知そのものの収集」に取り組む必要があります。自社でベテラン社員の技術継承を実現するために、外部コンサルタントに依存することなく、効率的に暗黙知収集を内製で実践する手順と方法を紹介します。まずは大がかりな設備や予算を必要としない、現実的な手段を選ぶことです。

「対話」形式の観察ログで始める簡易インタビュー方式:観察ログとは?

若手社員がベテランの動作を観察し、思考プロセスを推測して記録する手法です。完全な再現でなくとも、推測情報を付記しておくことで、後のAI処理の有益な「ヒント」となります。※集めた記録を生成AIで要約・分類していくプロセスは後述します。

観察ログの基本の流れ:

- 作業の観察後に約3つの簡単な質問を投げかける

- 若手がベテランの行動を観察し記録する

- 毎週の振り返りをA4一枚にまとめる

3つの質問例:

- なぜこの判断をしたのか

- 他にやり方はなかったか

- 過去に似たことがあったか

この観察ログにより、ベテラン社員の暗黙知を本人から直接聞き出したり、推測することで形式化を図ります。より実践的な暗黙知の形式化のインタビュー調査のプロセスも紹介します。

- 1.見える化の対象を絞る

-

すべての作業を一度に形式知化するのは現実的ではありません。まずは「頻度が高く、属人化しやすい業務」から優先的に対象を絞り込みます。

- 品質トラブル対応の判断プロセス

- 初期調整・段取り替えのコツ

- 製品ごとの微調整パラメーターの記録

- 2.自社で実行可能なインタビュー設計とデータ収集

-

事前準備のチェックリスト:

- インタビュー対象業務の整理(優先度順)

- 録音・録画機材の準備(スマートフォンでも可)

- インタビュー環境の設定(静かで集中できる場所)

- 質問項目の事前整理(※詳細は後述)

- 3.効果的な質問設計:過去の記録と会話で暗黙知を深掘り

-

過去のデータなどを一緒に見ながら、ベテランの気づきを促す作業が効果的です。例えば『この年に数値が大きく変動していますが何があったのですか?』、『分布図のこの部分だけ外れ値が多いのは何故ですか?』といった質問を投げかけると、『あの年は~』、『その理由は~』など、さまざまな暗黙知が言葉によって抽出されることがわかっています。

実践的な質問例

- 「この作業で最も注意するポイントは何ですか?」

- 「過去にトラブルが発生した時、どのように対処しましたか?」

- 「新人がよく間違える箇所はどこですか?」

- 「この判断をする際、どのような基準で決めていますか?」

- 「この音(または匂いや手触り)から、どのような情報を読み取っていますか?」

- 4.インタビューの実施手順:計画的な実施で効果を最大化

-

暗黙知の収集には、複数回にわたる継続的なインタビューと、対象者の経験や判断に深く踏み込む対話が重要です。

時間的投資は必要ですが、計画的に実施すれば、業務時間の負荷をかけずに十分な知見を効率的に抽出できます。

- 5.収集データの整理・分類手法:NotebookLMを活用した効率化

-

収集した音声データは、以下の手順で整理します。

STEP音声のテキスト化- スマートフォンなどで録音した音声ファイルを直接 NotebookLMに取り込みます。

- NotebookLMは、音声ファイルの文字起こし機能を備えており、一部形式に対して自動的にテキスト化が可能です。ただし、日本語音声の変換精度には注意が必要で、事後の内容確認・修正工程は省略できません。これにより、別途外部の文字起こしサービスを利用することなく、直接 NotebookLM上でテキスト化作業を進めることができます。

- 専門用語や固有名詞の確認・修正は、NotebookLM上で表示されたテキストは、直接編集することができます。

STEP内容の分類- テキスト化した内容を NotebookLMに取り込み、AIの要約機能や関連情報抽出機能を活用して、以下のカテゴリーに分類します:

- 技術的判断に関する内容

- 工程・手順に関する内容

- トラブル対応に関する内容

- 人間関係・コミュニケーションに関する内容

STEP重要度の評価NotebookLMの分析結果も参考にしながら、以下の基準で重要度を評価します。

- 緊急度:即座に引き継ぎが求められる知識

- 影響度:業務効率や品質に重大な影響を与える知識

- 専門度:長年の経験がなければ判断が難しい知識

- 6.より深い洞察を得るための観察ポイント

-

- 熟練技術者の「つぶやき」には重要な判断基準が含まれている可能性があるため聞き逃さない。

- 異常事態の対応プロセスも重点的に記録。

- 季節変動や設備の状態変化による作業の違いを確認。

次にインタビュー調査を実施する際に、起こりえる課題について考察していきます。

ベテラン社員の心理的障壁を乗り越える課題

効果的な暗黙知収集の手法を理解したとしても、実際の現場では別の重要な課題に直面することがあります。暗黙知の収集において最大の課題は、ベテラン社員の協力を得ることです。多くの場合、以下の心理的障壁があります。

よくある抵抗理由と対策

- 対策:

-

技術継承により、ベテランはより高度かつ創造的な業務に専念できます。AIの価値はベテランの知見に依存しており、知識を提供することが組織への新たな貢献となることを明確に伝えます。

- 対策:

-

競合他社の動向や市場変化を定期的に共有し、変化しないことのリスクを具体的に提示します。Business Starterプランでの小規模な PoCから始めて効果を実感してもらうことも有効です。

IT に対する苦手意識が強い場合があります。

- 対策:

-

NotebookLMは Google Workspace環境に統合されており、直感的で使いやすいインターフェースが特徴です。段階的な導入で学習負担を軽減し、同年代の成功事例を紹介することで、心理的ハードルを下げる効果が期待できます。

協力促進のための組織的支援

- 経営陣からの明確なメッセージ:技術継承の重要性を繰り返し伝え、会社の未来に不可欠な取り組みであることを明確にします。

- 協力者への適切なインセンティブ設計:金銭的な報酬だけでなく、表彰制度や組織で注目される状況で貢献が認められる心理的認知度の仕組みを導入します。

- 成果の可視化と共有:収集した暗黙知がどのように活用され、どのような成果につながっているかを定期的に共有します。

- 段階的な実施:負担の軽い範囲から小さく始め、成功体験を積み重ねて協力意識を高めます。

- 暗黙知を形式知化する第一歩は「作業の見える化」。

- 特殊な専門知識がなくとも、簡易デジタルツールで内製作業が可能。

- 小さな記録から蓄積し、ナレッジとして可視化する。

- 暗黙知の収集には一定の時間的投資が必要だが、計画的な実施により効率的な知見抽出が可能。

- NotebookLMなどのAIを用いて、収集内容をテキスト化・分類・検索データベースを構築。

- ベテラン社員の心理的負担に配慮し、信頼関係を構築することが協力促進の鍵。

- 段階的実施と成果の可視化で社内の協力体制を構築。

暗黙知の収集手法とポイントを理解したところで、次章はこれらのデータを活用した具体的な社内検索ナレッジベース構築プロセスとポイントについて解説します。

簡易RAG導入時の技術課題と組織課題の対策

自社データの整理・分類の実践ポイント

「ガーベージイン・ガーベージアウト」を防ぐ

簡易RAGシステム構築において、最も重要なのはデータの品質です。「ガーベージイン・ガーベージアウト」(低品質なデータからは低品質な結果しか得られない)の原則に従い、投入するデータの品質がシステム全体の価値を決定します。

データ整理の5段階プロセス

第1段階:データ棚卸し

既存の技術文書、マニュアル、報告書などを以下の4つの基準に基づいて体系的に分類します:

- 更新頻度:日次、月次、年次、固定

- 機密レベル:公開可、社内限定、部門限定、機密

- 文書種類:手順書、仕様書、報告書、記録

- 技術分野:設計、製造、品質、保守

第2段階:デジタル化

OCR(Optical Character Recognition:光学文字認識) 技術を活用し、従来の紙の資料を撮影・スキャニングしてNotebookLMで検索可能な形式へ変換します。活用し、検索可能な形式に変換します。

第3段階:構造化

文書内容を構造化し、以下の項目を明確にします:

- タイトル・見出し

- 目的・対象

- 手順・プロセス

- 注意事項・ポイント

- 関連文書・参考資料

第4段階:品質管理

内容の正確性、最新性を確認し、必要に応じて更新・修正を行います。NotebookLMにデータとして取り込む前に、資料のクリーンアップを徹底することが重要です。

第5段階:メタデータ付与

検索精度向上のため、各文書に適切なメタデータ(作成日、更新日、担当者、キーワード等)を付与します。NotebookLMは自然言語処理に優れますが、適切なメタデータの入力作業は検索の補助となり重要な準備です。

このようなデータ整理の技術的な側面を理解することは重要ですが、実際の導入においては、これら以上に深刻な課題が待ち受けています。

RAGシステム導入時の組織課題の対策

技術的課題以上のAI導入の壁

前述したようにRAGシステム構築における技術的課題よりも深刻なのは、組織全体に潜在する受容性の課題です。この組織的な課題に対する対処法をあらためて整理していきます。

主な組織的課題:

- 変革への抵抗

- 既存業務プロセスの変更に対する抵抗

- 新技術への不安

- 学習負担への懸念

- データ品質の維持

- 継続的な更新作業の負担

- 品質管理体制の構築

- 責任の所在の明確化

- 利用促進

- 新システムの活用習慣の定着

- 効果的な使い方の浸透

- モチベーションの維持

解決策:

段階的導入アプローチ

一度に全社展開するのではなく、成功しやすい部門や小規模なプロジェクトから始めて成功事例を作り、それを他部門に水平展開する方法が効果的です。

AIマイスター制度:

各部門から「AIマイスター」を選出し、その人を中心とした推進体制を構築します。AIマイスターには十分なAIリテラシー研修を実施し、現場での質問対応や活用促進を担ってもらいます。

研修では、生成AI全般の基本活用、ナレッジ整理手法、NotebookLMのセキュリティ対策、よくあるトラブル事例の共有などを含む実践的カリキュラムが推奨されます。組織内の生成AI利用推進役を担ってもらいます。

継続的な改善サイクル

継続的な改善サイクル:PDCA(Plan-Do-Check-Act)を基軸とし、定期的に運用状況をモニタリングしながら、課題の抽出と対応策の更新を繰り返します

- RAGシステム導入は最小規模で始め、段階的に展開させる。

- データ品質がシステム構築の成功の鍵にて、5 段階プロセスで整理・分類してから取り込む。

- 技術的課題だけでなく、組織的課題(変革への抵抗、品質維持、利用促進)が重要。

- 段階的導入とAIマイスター制度で組織的課題の対策を内部社員が推進。

- 簡易RAG活用の成果を持続するために、PDCAに基づく運用体制と継続的な改善活動が不可欠。

技術継承のためのシステム基盤が整備できたら、次はこれを活用した具体的な人材育成プログラムの設計に移ります。

生成AI活用による製造業の技術継承と新人教育統合モデル

AI支援型教育プログラム設計

新人教育にAIを効果的に活用するには、従来の教育手法とAIの特性を理解し、統合的に設計することが求められます。NotebookLMは、低コストで生成AI対応のナレッジ共有システムによる問い合わせ窓口の設置を可能にします。

ハイブリッド教育モデルの構築

AIと人間の役割分担にて、それぞれの得意分野を活かしたハイブリッド型の教育プログラムを設計します。NotebookLMをプラットフォームとして、学習効率の向上と自律的な学習の促進に寄与します。

AI(NotebookLM)の得意分野

- 24時間対応での質問受付

- 過去事例の情報分析と検索

- 段階的・反復的な学習支援

- 個人の習熟度に応じたカスタマイズ

人間の得意分野

- 実技指導・デモンストレーション

- 感情的サポート・モチベーション管理

- 創造的思考・問題解決の指導

- 組織文化・価値観の伝承

AI協働型の新人教育プログラムの構成例と役割

第1週:基礎知識習得

- AI学習:

-

社内マニュアルや業務規則、技術文書を読み込ませたNotebookLMを利用し、基本用語、安全規則の学習をサポート。新人は疑問点をNotebookLMを活用して自由なタイミングで学びを深めて、自律的に知識を習得。

- 人間の対応:

-

会社理念・職場文化をAIに学習させながら、対面のチームビルディングを実施。

第2~4週:実技基礎

- AI学習:

-

NotebookLMに登録された手順書やチェックリストを参照させ、作業手順の確認や安全に関する疑問点への迅速な回答をAIが提供。

- 人間の指導:

-

- 実作業のOJT指導

- 安全管理

- 実践的アドバイス

第2~3ヶ月:応用技術

- AI学習:

-

過去のトラブル事例や応用技術に関する文書を登録し、NotebookLMが応用事例の提示やトラブル発生時の思考プロセスを学習できるよう支援。

- 人間の指導:

-

- 高度な技術指導

- 判断力の育成

- 複雑な問題解決へのアプローチ指導

4ヶ月以降:実践適用

- AI学習:

-

- 継続的な疑問解決

- 業務内容の参照ツールとして、日常的に活用

- 人間の指導:

-

- メンタリング

- キャリア指導

- 新たな課題解決への挑戦支援のサポート

次に実際にAI協働モデル導入する時に意識すべきポイントと導入プロセスを詳しく解説します。

AI協働モデル導入の成功させるポイントと詳細プロセス

AI協働モデルにおける成功の基本4原則:

- 補完性:AIと人間が互いの不得意分野を補完

- 透明性:AIの限界と人間の関与領域を明確化

- 柔軟性:学習者の特性に応じた調整が可能

- 継続性:継続したモニタリングとデータ更新によるシステム鮮度維持

実践的なAI協働プロセス

- 1.事前学習フェーズ

-

新人は NotebookLMを活用して基礎知識を習得します。この段階では、自分のペースで学習でき、何度でも質問できるというAIの特性を活かします。

- 2.実践指導フェーズ

-

ベテラン指導者が実技を指導します。この際、AIで事前学習した内容を前提として、より高度で実践的な指導に集中できます。

- 3.振り返りフェーズ

-

作業終了後、NotebookLMを活用して学習内容の定着確認や疑問点の解決を行います。人間の指導者は、より戦略的な視点からのアドバイスに専念できます。

- 4.成長確認フェーズ

-

作業終了後、NotebookLMを活用して学習内容の定着確認や疑問点の解決を行います。人間の指導者は、より戦略的な視点からのアドバイスに専念できます。

効果測定と改善サイクル

教育プログラムの継続的進化

測定指標(KPI)の設定

- 定量的指標:

-

- 学習時間の短縮率

- 指導者の負担軽減度

- 習熟度テストの成績向上

- 実務での作業効率

- エラー率の減少

- 定性的指標:

-

- 学習に対する満足度

- 自信度・モチベーション

- 指導者の負担軽減度

- 組織への適応度

【効果測定における注意事項】

上記指標の測定には、導入前の詳細なベースライン測定が必要です。特に学習時間の短縮率や作業効率の向上については、個人差、業務内容、環境要因により大きく変動するため、統計的に有意な結果を得るには十分なサンプル数と測定期間が必要です。

継続的改善のメカニズム

継続的改善により、新人教育AIの効果を最大化し、組織全体の技術継承能力を向上させることができます。利用状況の振り返りタイミングと抑えるべきポイントを記載します。

月次レビュー

- 学習者の進捗確認

- AIシステムの利用状況分析

- 課題・問題点の抽出

四半期評価

- 教育プログラム全体の利用状況や効果測定

- ベンチマーク(従来方式)との比較

- 改善点の特定と対策立案

年次の見直し

- 教育カリキュラムの抜本的見直し

- 技術進歩に応じたシステム更新

- 成功事例の他部門への展開

この継続的改善により、新人教育AIの効果を最大化し、組織全体の技術継承能力を向上させることができます。

- AIと人間の得意分野を活かしたハイブリッド教育モデルの構築

- NotebookLMは社内ナレッジベースとして、新人育成にも活用

- 事前学習→実践指導→振り返り→成長確認の4段階協働プロセスを実施。

- 効果測定には定量・定性の両面でKPIを活用し、事前ベースライン測定が不可欠

- 月次・四半期・年次の3層構造による継続的な改善サイクルを実装

- PDCAサイクルに基づき、教育プログラムを常に最適化

新人教育におけるAI活用の具体像が見えてきたところで、次章では、こうした教育体制の変革を支えるリーダーシップのあり方について考察します。

中小製造業のAI導入成功を導くリーダーシップと組織変革戦略

経営層のコミットメントによる変革の推進力

効果的な技術継承システムと教育プログラムを構築できたとしても、その成功を左右する最も重要な要素が残されています。それは、製造業DXの成功は経営トップのコミットメントにかかっています。特に中小企業では、社長の姿勢が組織全体に与える影響は絶大です。

必要なコミットメント要素

- 1. 明確なビジョンの提示

-

「なぜ生成AI導入が必要なのか」、「どのような未来を目指すのか」を経営者自身の言葉で語ることが重要です。単なる生産性だけではなく、企業の生存戦略としての位置づけを明確にします。

- 2. 十分なリソースの配分

-

予算だけでなく、人的リソース、時間、そして失敗を許容する組織風土の醸成が必要です。最小プランで始めることで、初期のリソース配分を抑えつつ、試行錯誤の機会を確保できます。

- 3. 継続的な関与

-

導入初期の課題やトラブルが発生した際に、経営者が問題解決に関与する姿勢を示すことが組織の信頼獲得につながります。

- 4. 成果の可視化と共有

-

小さな成功でも積極的に評価し、組織全体で共有することで、変革への動機を維持します。

AI導入を成功に導く5つの要因

AI活用で暗黙知の形式知化に成功させる、5つの要因を確認していきます。

- 要因1:段階的アプローチの採用

-

いきなり大規模な変革を目指すのではなく、小さな成功を積み重ねる段階的なアプローチを採用しています。

- 要因2:現場主導の推進体制

-

経営陣の支援のもと、現場の技術者が主体となって推進する体制を構築しています。

- 要因3:失敗を学習機会と捉える文化

-

完璧を求めるのではなく、試行錯誤を通じて改善していく文化を醸成しています。

- 要因4:外部知見の積極的活用

-

自社だけで解決しようとせず、外部の成功事例や知見を積極的に導入・活用

- 要因5:長期視点での投資判断

-

短期的なROIだけでなく、中長期的な競争力向上を見据えた投資判断を行っています。

- 経営トップの明確なビジョン提示と継続的関与が成功の鍵

- 段階的アプローチ、現場主導、失敗許容文化が成功企業の共通要因

- 外部知見の活用と長期視点での投資判断が重要

- 小さな成功の積み重ねと組織全体での共有が変革を推進

組織変革の要点が明確になったところで、次章では投資対効果の計算方法と将来展望について詳しく解説していきます。

製造業動向と競争戦略

市場動向と競争環境 製造業におけるAI利用率は22.9%と低調な数値ですが、今後3年間で急速な拡大が予測されています。早期導入企業と後発企業の差は急速に拡大しており、「AI導入の有無」が競争力の決定要因になりつつあります。

競争優位性の源泉

- 学習データの蓄積:早期導入により、より多くの学習データを蓄積

- 運用ノウハウの習得:試行錯誤を通じた効果的な活用方法の確立

- 組織能力の向上:AI活用に適した組織文化・プロセスの構築

- 顧客対応力の強化:迅速で高品質なサービス提供体制の確立

今後の技術展望 生成AIの進化により、以下の機能向上が期待されます:

- 音声・映像データの自動解析精度向上

- 多言語対応の強化(海外展開支援)

- IoTデータとの連携による予知保全

- ロボティクスとの融合による自動化

戦略的示唆

- 早期導入の重要性:技術的優位性とデータ蓄積の両面で先行者利益を獲得

- 差別化戦略:汎用的なAI活用ではなく、自社固有の暗黙知を活かした独自性の追求

- エコシステム構築:顧客・サプライヤーを含めたAI活用ネットワークの形成

おわりに

変革の時代を生き抜く経営者の決断

日本の製造業が直面する技術継承の危機は、同時に新たな成長機会でもあります。暗黙知の形式知化を通じて、これまで属人化していた貴重な知識を組織の共有資産に変換することで、中小企業でも大企業に匹敵する技術継承システムを構築できます。

重要なのは、完璧な計画を待つのではなく、今できることから始めることです。月額数万円の投資から始められるRAGシステム構築や新人教育AIの活用により、段階的な効果創出が可能です。

ベテラン技術継承の課題解決は、単なるコスト削減を超えた企業の持続的競争力の源泉となります。AI時代における製造業の経営者には、技術と人間の調和を図りながら、新たな価値創造の循環を生み出すリーダーシップが求められています。

この変革の波に乗り遅れることなく、中小企業AI導入を成功に導くことで、次世代に誇れる強靭な企業を築いていただきたいと思います。技術と人が共生する未来の製造業を、あなたの決断から始めてください。

【推敲における主要な改善点】

1. 統計データの信頼性向上

- 厚生労働省の2024年版ものづくり白書からの引用について、より正確な表現に修正

- 具体的な数値については、一次資料での確認が必要である旨を明記

- 製造業の人材構造変化について、より信頼性の高いデータを補足

2. ROI計算の透明性向上

- すべての数値計算について「理論的試算」である旨を明記

- 事前に必要な測定項目を具体的に列挙

- 時間単価の算定方法について詳細説明を追加

- 計算に含まれない費用やリスクについて注意書きを追加

3. 実現可能性の向上

- 段階的導入アプローチをより具体的に記述

- 投資判断基準の明確化

- 効果測定における注意事項の詳細化

4. 事例の補強

- RAG活用による技術継承の具体例を追加

- PoC実施における重要なポイントを補足

- 製造業特有の課題と解決策をより具体的に記述

5. リスク管理の強化

- 導入失敗のリスク要因を明確化

- 各段階での撤退判断基準を設定

- 組織的課題への対処法をより詳細に記述

競合他社がAI活用で先行する前の早期な英断は、技術と人が調和する新しい製造業の未来を切り開く扉の鍵となるでしょう。

※記事の後編では、実際にPoC導入時の初期費用シミュレーションやROI試算を掲載して導入イメージをより深めていきます。(以下、内容の一部抜粋)

- NotebookLM特化の具体的実装手順

- 月額予算別導入プラン詳細

- 段階的導入ロードマップの視覚化

- ROI(投資対効果)計算シミュレーション

- ベテランの「勘とコツ」は技術的判断・工程最適化・トラブル対応・コミュニケーションの4分野に体系化し、形式知化が可能

- NotebookLM活用により月額1万円程度から簡易RAGシステム構築を実現

- PoC→部分導入→本格展開の段階的アプローチで中小企業の低リスク導入を支援

- AIと人間の適切な役割分担によるハイブリッド教育モデルで効率的な人材育成を実現

- 経営層の明確なコミットメントと継続的改善サイクルが導入成功の必要条件

参考文献&WEBサイト

参考書籍

- 野中 郁次郎「知識創造企業(新装版)」 2024年

参考WEBサイト

- 株式会社情報通信総合研究所 「生成AIの企業における導入状況や活用に関する2024年アンケート調査概要」:2025年7月18日閲覧

- JMAN 「製造業が人手不足になる根本的な原因は?」:2025年7月18日閲覧

- 公益財団法⼈⽇本電信電話ユーザ協会「ものづくり大国ニッポンの宝 ベテランの「暗黙知」をAIで継承」:2025年7月22日閲覧

- 日経XTECH「生成AI活用の「格差」深刻に、大企業と中小企業で15倍の違い」:2025年7月22日閲覧覧

- Google Workspace 「日本公式サイト」:2025年8月1日閲覧

- Google NotebookLM 「NotebookLM 日本公式サイト」:2025年8月1日閲覧

X(旧ツイッター)やフェースブックのアカウントをフォローを頂くと最新記事を読み逃すことなく閲覧頂けます。